在10月31日南周一篇采访陈小鲁的文章中,面对为什么文革中出现个人崇拜?有些人表现那么恶劣暴戾?陈小鲁直言:“这是愚昧嘛,也是我们多年来封闭式教育、舆论一律的教育方法导致的。我们有封建社会这么一个历史基础,长久以来老百姓对自身权利还是采取一种依附态度,期待出现清官好皇帝之类的,没有做到像《国际歌》唱的,'从来就没有救世主,争取人类解放全靠自己'这样一种观念。”

陈小鲁的话是对的。这番评论是他对文革进行深刻反思所致。不经历反思,就根本看不到这一点。就在此前9月1日,陈毅元帅之子陈小鲁和北京八中同学会理事分别探望了上世纪六十年代他们在八中学习时的老校长温寒江先生和李阿玲老师。陈小鲁向老校长道明了来意:感谢八中的领导和老师多年教育,同时对“文革”时部分同学作出伤害老师的行为表示真诚道歉。研究文革史的学者王友琴在《南方周末》撰文将老红卫兵道歉事件称为“良好的开始”。

迄今为止,我们见到的道歉者,只有屈指可数的申小珂、刘伯勤、张红兵还是王冀豫、刘辉宣等人,仅是当年红卫兵中的少数。更多当年的施暴者迟迟未能道歉。来自南方周末一篇报道曾披露,当中一些人直到如今仍然坚持文革的正当性。重庆的一名老红卫兵说:“所有的指令都来自最高层,怎么可能错呢?”在他的记忆里,那段文革乱史是为争取平等而斗争,这位老人衷心地缅怀那段时光。

确实,文革实践了一代青年的理想主义情操。当时他们是抱着青年人自我实现的冲动,与恨世者的破坏结合在一起。他们崇尚斗争哲学,对领袖狂热崇拜,随着群众运动渐入高潮,他们以为实现了自我价值。然而这种虚假的自我实现是基于一种放大自我的不正常心理预期,属于自我认知偏差。而这种认知偏差在当时的文革中是普遍存在的。

红卫兵中这两类截然不同的人,区别在哪儿?

区别就在于是否仍然怀有仇恨。真挚致歉的人放下了心中的仇恨,勇于直面历史,承担起自己的责任。而尚未道歉的人,采取各种各样的理由来矫饰自己的罪行。他们宁可成为沉默的大多数,这样就能避免真正的思考,因为思考会面对焦虑。不愿认罪的人就是不敢面对独自承受个人真实责任的那种焦虑,通过故意的选择性遗忘来逃避和抵赖罪责。

其实这背后是一种不愿放弃旧的自我形象的动机在牵制他们。纵观各种赖罪不认的人,绝大多数都不愿承认自己当初犯罪时的那个自我是虚假的,也拒绝对其作出勇敢的否定。因为,他们仍然深陷于强大的自我幻觉,生怕自我否定会让整个生活丧失意义。

当年横施伤害的红卫兵,不论最初的保皇派还是后来的造反派,其实都深受十七年教育的刻骨影响。那时,他们被认为是注定要解放全人类的未来希望,“早上八九点钟的太阳”。因此,“时刻准备着”意味着,这样一种强烈的自我实现的期待,成为当时许多受到系统教育的年轻人心中的自我期待。这便是心理学所说的自我形象,或者“超我”。这个“超我”因其强大的时代精神性质,而能轻易地让年轻人找到伙伴,形成共鸣。而更糟糕的还在于,这个自我形象是不容质疑的,是绝对真理,因为它所认同的价值观和世界观“必定会实现”。

然而,任何真正的自我都需要强大的自我批判精神,需要自我意识的自我定向和修正,否则将无以塑造正确的自我形象并进而造成健全的人格。自我期待仅仅是心理成长过程中必要的环节之一,而非全部。更重要的是在自我期待与个人经验和社会经验的互动中,进行反思的自我意识。它由对于真理、正义、美、善等等的理解和反思能力构成。这才是真正意义上的“自由”,或自主的自我。

当年的红卫兵所受的教育中却极为缺乏这种自我意识的启迪和对反思能力的培养。相反,正是那些教育他们的人亲手灌输给了他们那个“超我”,鼓励了他们偏执而教条地追随其召唤。在这个意义,那一代人当中,绝大多数的自我都是建立在这种非反思的、缺乏健全自我意识的基础之上的幻觉。而文革中的种种实践,则通过现实的方式强化了这种自我幻觉。

然而,当他们的作为最后成就的是一段苦难岁月和巨大伤害乃至浩劫时,他们的人格破产了。其自我形象被撕裂了。这时候本来应该是自我意识苏醒,展开反思和自我批判的时候,可是由于早年的教育,他们已经将此视为畏途。其自我意识发育的低下,导致他们完全无法接受这一心理成长的任务,并将任何质疑都视为意图毁灭其自我的别有用心,或心怀叵测。

因此,正如弗洛姆在《逃避自由》中告诉我们的,无力承担这一人格自由之重负的人便会采取各种方式进行防御和逃避。这一切无非是一群心智不成熟的人,因为恐惧失去那个虚幻的自我及其微不足道的自尊,而采取的心理防御。

其具体的手法无非四途:其一,坚决拒绝反思,拒绝面对真相,拒绝任何质疑和追问。其二,极力美化过去,在价值层面上狡辩,以“青春无悔”的矫情进行自我圣化,并以自称当年“很单纯”为借口,来过滤掉让人不快的残酷历史。换言之,用抒情掩盖真相。其三,改头换面,用各种时髦摩登的新形象来掩盖当年,绝口不提陈年旧事,实质是有意识地进行选择性遗忘。其四,自称因为“当年太幼稚”,识别不了真善美与假丑恶,所以无辜。

所有这一切,不过是心理文饰,表明他们仍旧自我沉溺,不能抛离虚假的镜像幻觉,始终不能建立起理性的自我反思。他们对自己以仇立世的立场鲜少反思。于是,他们就可以利用当代人生存的特殊情境,将那段历史和心理记忆隐藏在阴影中,以求得“心安理得”。如果说当年他们是因为太幼稚而盲从还有几分合理性的话,那么在事过境迁四十年后,仍然以此为借口拒绝反思的话,那就是刻意的抵赖了。

这种不自我反思,而是将一切推卸掉的作派其实正是目前中国社会种种戾气的心理源泉。凡事都是老子有理,这种心态是一切暴戾之徒的思维定势。不认这一点的,就仇之,恨之,詈之,害之,乃至睚眦必报。所以根本就不要指望这些人能将他人当作人来看待。相反,他们总是把其他作为迟早要与自己对抗的潜在的或现实的敌人来对待。用一种独断的自我幻觉与这个世界拼死对抗。这种逃避和怯弱,以及仇世者的心态也是他们留给我们这代人的遗产。

如果我们能够把“我们-他们”的思维定势导向“我们-我们”,那么走向和解并非难事。正因为领受到文革受害者的痛苦,陈小鲁等人才会在自责、羞愧和良心的拷问下忏悔,勇敢地直面历史,做出道歉。即使他当年是作为红卫兵群体中的一员,但这一反省仍是他作为个人的人格出现的。陈小鲁的反思和道歉不是对个别的事实,而是从中唤起面对真实,直面历史,承担责任的精神正气。

我们今天这个时代需要清明的理智和健全的心理,而尤其需要那一代教条、冥顽、自大且自恋的红卫兵能像陈小鲁等人一样,痛下决心,彻底反思,为健全的人格而努力。不如此,他们决不可能与这个社会、这个时代、这个世界和解。

文革忏悔之路也是通往现代公民之路

元帅陈毅的儿子陈小鲁公开向文革的受害者道歉,河北邯郸市退休宣传干部宋继超,第三次决定向“文革”中被他告发的老师道歉。继刘伯勤之后,安徽的张红兵、湖南的温庆福、山东的卢嘉善、福建的雷英郎都在报纸上分别向“文革”中被自己伤害过的人道歉。这是人性,这是良知,这是光辉。

文革结束之后,基于党和国家都急于前行的原因,我们强忍着伤痛,甚至强迫自己忘却。我们对于文革的细节是打包封存了,从来没有过全面而认真的清理,哪怕是对事不对人的清理也被我们急于发展而有意无意忽略,似乎我们已经将其忘却。然而,这恰恰是我们不能忘却,不应忘却,也无法忘却的。如果我们真的忘却了,对于那些逝去的生命和巨大苦难,都是不尊重、不恭敬。

人面对历史的态度,可能会有很多种,直面或许是最难的选择。面对曾经的“文革”灾难,具体个案的施虐者,痛切的受害者,甚至默默的围观者,往往同样缺乏回首的勇气,原因则可能会很多元。于施虐者而言,比如浩劫初结束时所担心的追责,比如无法面对亲人、师友的愧疚,当然,也可能至今不认为个人有罪错;于受害者来说,却可能是不愿、也不忍再想起自己曾遭遇的凌辱;至于围观者,或许在于对那些苦难、惨剧的无能为力,以及最终“选择闭上眼”的不堪。

越来越多的人选择直面历史,以忏悔的方式来展开自我救赎,这种植根于人性与灵魂的历史性反思,伴随着宽恕和谅解,共同构成滋养人心的温情。宋继超捏造罪证告发老师,张红兵举报母亲的反动言论导致母亲被枪决,在他们忏悔录中,一段细节,就是一部历史。而作为“文革”的参与者,他们重新回溯到那段时空之下,检视自身的错误和罪恶,本身就开启了叙述历史的一种新模式。

我们处在一个急速变化的时代,时间与人事的翻新,为历史记忆的断档带来了新风险。年轻一辈,也许很难想象在那个年代,人性是怎样被有意无意地扭曲,而无法正常舒展。打包封存也会让历史显得模糊。忘记就等于背叛,民族记忆需要接续,个人也有拒绝遗忘的权利,这是让公民重新走入那段尘封的历史的理由。而作为“文革”的参与者,见证者,他们的道歉本身是一种历史的讲述。通过他们,我们得以窥见不为人知的种种细节。细节之处,历史更真实,人也更真实。

揭开伤疤不是为了撒盐,而是在于试图实现民族心理的最终愈合。正如巴金老人在上世纪八十年代倡议建立“文革博物馆”时所言,“脱下面具,掏出良心。只有把历史理解为人的历史,把个人理解为建构历史细节的人,道歉才可能具备超越时代的穿透力。这种道歉所呈现的,是属于现代公民的历史观,超越了时代,也对应着社会从扁平到立体的成长过程。

大历史背景下,人性的真正沉沦,不只是始于历史洪流对个人的放逐,同时也是缘于对自我的视而不见。时过境迁,一些人已经离世,道歉或许无法换来被伤害者的谅解,但这个时代,可以给予道歉者最大的宽恕。而他们的惭愧,则意味着对否定自我的再否定,对迷失在集体中的个体的寻找。只有把行动理解为建筑历史,发掘人在制度下的价值,现代公民才真正意义上是大写的人。

“文革”之于不是亲历者的人们,或许只是段五味杂陈的记录碎片。但无论如何,历史属于所有人,反思和忏悔也属于所有人。如果说道歉是“文革”参与者人格苏醒后对个体之恶的历史性忏悔,那么培育独立思考的能力,则是现代公民的责任。 只有牢牢记住'文革'才能制止历史的重演,阻止'文革'的再来”。记住,中国文革的基因从来就没有得到彻底肃清!这很危险!!

陈小鲁:没有反思,谈何进步

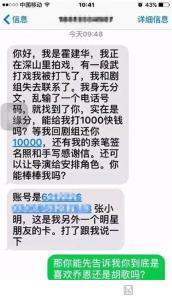

今年八月,陈小鲁收到了同学黄坚发来的一组照片,关于1966年校领导被当做黑帮批斗和劳改的照片。看到照片的陈小鲁在八中校友博客上,发表了这样一封道歉信。

感谢黄坚在8月18日将这些照片公布于众,那是一段不堪回首,但要终身面对的日子。我作为当时八中学生领袖和校革委会主任,对校领导和一些老师、同学被批斗,被劳改富有直接责任。在运动初期我积极造反,组织批斗过校领导,后来作为校革委会主任,又没有勇气制止违反人道主义的迫害行为,因为害怕被人说成老保,说成反对革命,那是个令人恐惧的年代。

今天我想接网络向他们表达我真诚的道歉,八中老三届同学会正在安排一次与老校领导和老师的聚会,我希望代表曾经伤害过老校领导、老师和同学的老三届校友向他们郑重道歉,不知道校友们是否授权我做这样一个道歉?

目前社会上出现了一股为文革翻案的思潮,我认为如何解读文革是个人的自由,但是违反宪法,侵犯人权是非人道主义行为不应该以任何形式在中国重演!否则谈不上人民幸福,民族富强和中国梦!我的正式道歉太迟了,但是为了灵魂的净化,为了社会的进步,为了民族的未来,必须做这样的道歉,没有反思,谈何进步。

--陈小鲁 2013年8月20日

这之后,在北京八中对面一家茶社的会议室里,一群两鬓斑白的老人,进行了一场特殊的聚会。与会的都是四十七年前在文革中受到波及的北京八中的老师和学生,其中年龄最小的也有六十多岁了。陈毅之子陈小鲁作为代表,向他们做了正式的道歉。

“要说文革我有什么领悟的话,我觉得它最大的问题就是违宪。”

许戈辉:我们知道今年八月份,您在八中校友会的博客上,发表了一篇关于文革的反思道歉信,并且也和其他校友同回八中,举行了一场小型的道歉会。对于你们道歉的举动,老师持怎样的态度?

陈小鲁:老师们的态度很宽容、大度。我记得我们聚会的时候,我们的张金凤老师就说,那个时候老师给我们上课,总讲些阶级斗争。运动一来,很多人都迷失了方向,学生在那样的环境下,做了一些事,作为老师也是有责任的。还有的老师就讲,学生就像老师的子女一样,子女犯了错,父母做最多的就是包容。

许戈辉:道歉之初,是否想过会引起这么大的社会反响?有一部分声音觉得您这是为了出风头,您怎么看待这些质疑?

陈小鲁:没有,我一直觉得道歉是我个人的事,就是我和另两个同学,小范围的一个举动。我也从来没认为我的身份特殊。我父亲对我从小的教育,就是不要有优越感,对老师、同学、身边的工作人员要尊重。所以即便是在运动期间,我对老师也是保护的,我没斗老师,更没出卖爸妈,这一点是很明确的。另外我也并不想通过我的道歉,引起什么大规模的道歉。实际上对于“文革”的反思,很早就开始了,很多同学都在各种场合道歉过。

许戈辉:说到对“文革”的反思,您多次在采访中强调法律的重要性。为什么?

陈小鲁:要说“文革”我有什么领悟的话,我觉得它最大的问题就是违宪。如果当时我们有宪法教育,有对人权的教育,有人道主义教育,那我们就可能少犯错误,学校悲剧就会减少。今天有个环球时报的记者采访我,我说你是哪年出生的?他说1985年的。我说你上学的时候,有宪法教育吗?有普法教育吗?有对公民权利、义务的教育吗?他说没有。一直到现在我们都没有这样的教育。所以我认为,现在我们的政府没有认识到法律的重要性,往往是一个人上台讲一套话,大家就跟着去宣传这个话。我们最大的教学就是应该树立宪法的权威,让老百姓知道,要遵守宪法,保护公民权利就是宪法的基本内容之一。党内部的矛盾,社会的矛盾,官民的矛盾永远都是有的。不单是中国有,国外也有。但怎么解决呢?法律不就是为了解决这些问题的吗?过去说,生活好了就能解决这些矛盾了,我觉得不一定。比如2011年我们反对日本购买钓鱼岛,就出现了大家砸日系车的现象。有人说这是“文革”回潮,我说这不是回潮,这是文革的基因从来没有彻底清除。当时放出来那个恶魔,还没有完全收回去。

“我一直没有加入红卫兵”

1966年8月18日,北京天安门官场举行了“庆祝无产阶级文化大革命群众大会”。毛主席在天安门第一次接见了来自全国各地的群众和红卫兵。之后陈小鲁倡议并组建了“西城区纠察队”,为遏制当时红卫兵的暴力行为起到了一定的作用。

1966年10月,中央工作会议在北京召开,会议指责刘少奇、邓小平提出了一条“压制群众、打击革命积极分子”的“资产阶级反动路线”。在极左的思潮下,部分红卫兵意识到乱揪乱斗革命老干部并不是真正的革命,于是1966年12月5日,“首都红卫兵联合行动委员会”成立。他们以西城区纠察队、东城区纠察队、海淀区纠察队为骨干,总部设在北大附中。“联动”成员是受到毛泽东肯定的最早的老红卫兵,多为十六七岁的烈士子女、高干、军干子弟。

许戈辉:宪法是您在“文革”后,对“文革”的反思,那么在文革当中您的思想有没有受到冲击或者转变的时候?

陈小鲁:本来最开始是文斗,但是8月18日以后,就开始武斗了。我的思想也开始由革命派转向保守派了。于是成立了西区纠察队,成立它的宗旨是为了遏制红卫兵的暴力。后来红卫兵被解散了,文化革命更加深入,像我父亲这些人都受到了冲击,我的思想就有了第二个转折,开始对文革产生了怀疑。所以后来开始发展到大规模批斗时,我在部队,已经是团级干部了,你必须得批斗,我非常难受,我不想说违心的话。于是我就申请调离了沈阳军区。

许戈辉:您刚开始是学生领袖,后来又成立了西区纠察队,很多人把您当做“红卫兵”的代表人物,但其实您从未加入过“红卫兵”,出于什么原因没有加入红卫兵?

陈小鲁:因为我上学早上一年,在同学中年龄最大,再加上当时的人缘又不错,所以自然而然就成了学生领袖。 但我一直没有加入红卫兵。因为当时文革有个很重要的观点,就是“造反有理”,当时的我,并不反对这个观点,我反对的是后来那个口号,叫“老子英雄儿好汉,老子反动儿混蛋”,也就是血统论。这个说法其实是扩大了打击面,我们不同意这个说法,我们的很多同学出身都不好。所以我就提出来,我说既然我们是毛主席的红卫兵,我们就应该用毛主席的话作为我们的口号,叫做“为有牺牲多壮志,敢叫日月换新天”。你要讲别的口号,他们都不会接受,但毛主席的话,谁敢反对啊。果然谁都不说话了,但还是有人不服,因为别的红卫兵都用的原来那个口号,这样一变口号,大家就说算了吧,别搞了。所以你如果现在调查我们学校,红卫兵总部、宣言、领导人什么的,都没有。

许戈辉:当红卫兵解散,开始了大规模的“上山下乡”运动,文革进入了一个新的阶段,您的父亲这时也受到了“文革”的波及,这个时候作为学生领袖,您的处境如何?

陈小鲁:四人帮认为我父亲是联动的后台,我是我父亲跟联动中间的联络人。我是他儿子,又是学生领袖,所以1968年的时候,他们就像抓我。但周总理不同意,总理说陈小鲁有什么问题啊,你们没有掌握他任何问题就抓人,那最后没有问题的话你放不放人?如果认为陈小鲁是联络员,那我就把他孤立起来不就完了嘛。于是总理为了保护我,就把我送到了部队去锻炼,这样就切断了我和社会、家庭的联系,当然也可能间接保护了我的父亲。后来我就去部队参加劳动去了。

部队三年,未给家中写过一封信

许戈辉:您去部队前的这次和家里的告别,是不是有种生死离别的味道?陈毅元帅在我们的印象中是一个非常坚毅,性格很豪放的人,但是当这样一个男人告别自己的儿子的时候,他是什么样子的?

陈小鲁:其实家人不太知道我在“文革”中做了什么,我没说过,他们也没问过。所以当我要走的时候,他说你究竟干了什么,我说我什么都没干。等到我走的时候,父亲有些感伤,但是他也觉得我大了,到部队锻炼锻炼也是好事。我去部队的时候是1968年,22岁,到1971年的时候,我父亲碰到陈锡联,就是我们沈阳军区的司令,他就跟他提出来,说我的儿子在你那儿当兵,都三年了,一封信都没有。为什么我不写信呢?因为我走前,总理对我有要求,他跟我讲你不要写信,不要跟家人、社会联络。那后来陈司令一听我父亲这么说,立刻说我表现很好,已经当干部了。这之后我就回家了。

许戈辉:从部队上回到家后,到父亲过世前,这段时间里,你们父子的相处是怎样的?

陈小鲁:没有说太多。一个是我父亲身体不好,已经得了癌症嘛。另一个是党内的事情也很复杂。当时我父亲还背着一个“二陈合流”罪名,就是九届二中全会上,说他和陈伯达合谋反对毛主席,支持林彪。后来我父亲跟我母亲讲了一句话,他说小鲁啊,可能这三年经历了很多,有很多话没有跟我们讲,其实我都讲了。因为部队的干部、战士对我都非常关心。我记得1970年我入党,指导员就讲,说陈小鲁同志的家庭以及他在文革中的表现,组织上保证这个问题我们不讨论。我们讨论的是根据他入伍这两年的表现,是不是够一个党员的标准。这其实是对我的保护啊。

许戈辉:那我问最后一个问题。您当年很反对那个“老子英雄儿好汉,老子反动儿混蛋”的口号。在现在这样一个拼爹的年代,您作为一个过来人回头看,您认为家庭到底给一个人带来了什么样的影响?

陈小鲁:是这样,这个社会从来就没有真正的平等。追求平等是我们的一种愿望。社会始终有等级,特别是在东方。你如果是个干部子女,那就是有优势的,这是毋庸置疑的。但这个东西终归是要逐渐把它缩小,所以我们要政府干嘛?要改革干嘛?不就是在解决这些问题吗?

爱华网

爱华网