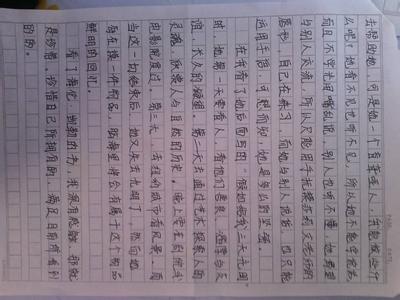

上世纪40年代。他与她两小无猜,青梅竹马。

他是表弟,从小客居她家。舅母是精明缜细的女人,对他并非手足般疼爱,表姐对他却一如既往温暖地好。母亲给的糖果吃食,她常揣进衣袖留给他。

他从不言谢,是忠正寡言不擅表达的少年。而她,眼神温和干净,心事洞明轻暖。是明丽丰足在春日里妥贴清淡的花朵,有细切宁和的好。

十三岁时,他被父母接回沈阳。以为这浮生淡漠,没有什么不是浅水无痕。而慢慢才明了,她早已熨贴成他心底一枚细小沉实的胎记,是他日日晴阳细雨里都会念及的好,是少年懵懂羞怯洁净的心事。他知道,她已然成了内心无法安放与切近的岁月华年。

再见时,她已是豆蔻年华里颔首低眉的女子。素衣,短襟,扎了粗黑的麻花辫子。眼神依旧那么简净清亮,看向他时却分明氤氲出些微的闪烁与羞涩。他却褪去了年少的稚拙与局促,出落成了儒雅宽厚干净的男子。是那专注而热切的寻向,是那千万个日夜的想念沉酿窖藏之后的一往深情。

他是来求婚的。而舅母却极力反对。并不是他不好,而是两个女人之间细入骨髓的隔阂,终无法释怀。舅母不屑他的母亲,终愤愤难平那陈年旧事,怎肯把闺女嫁过去受气。而她是顺受的女子。再多不甘,也只有淡过眉际,且深深掩藏在心底。

不久,母亲便为她张罗了婚事。那一日,一个男人站在黄昏的桃花树下等她。个子不高,方脸,笑起来却简洁纯明,倒是那憨实本分的。她知道,胳膊是拗不过大腿的,也只有遂了母亲的心愿,成了这个男人的妻。

婚后,男人待她不薄。宠她护她,视她作掌中的珍宝。可她仍有时会念及,少年时那一折一折的旧事与光阴。却终是一去不返了。

后来相继得来一双儿女。日子便也渐渐有了烟火暖意。而世事总是弄人,温暖的日子总是走得那般闪展迅急。36岁那年,男人因一场大病撒手西去。徒留下她们孤儿寡母艰难度日。母亲常接济她,每次来,也唯有留下那黯然光影里一声深重怅然的叹息。而她以缝纫零工补贴家用,日子虽过得捉襟见肘,却坚韧沉默承当了这一切。她想,这就是命吧,都是那冥冥中一步一步势必趋向的真象。

那日黄昏,当她疲倦地拖着菜篮子回家。发现他正拎着硕大的提包站在门口向她温暖地笑。他向前一步拉住她的手,是那曾经的纯明轻暖。她心下是贪恋的,却悠忽闪躲进门里。她的心,是被攥紧了的疼。本来是在对的时间遇见了对的人,而后来竟是错过了,可,这爱哪有回头的呢。她早得知了他的消息,人生大抵顺应如意,身边已拥得娇妻爱女。

他一直未封锁关于她的消息。但毕竟是心意良善克制的男子。他想,她若过得好,他也就安心了。可后来知道,她过得并不好。他为一双儿女来精贵的吃食与玩具。孩子们心意单纯简明,围在身边热切地唤着他舅舅。他便开心地笑。心里有一澜一澜的细小欢喜。

她终于明白,他对她绵长的爱恋与痴缠。纵世事迁变,他却依旧爱她如旧时。而,那如沐春风只是表象,是世俗华丽的外壳。在他心里,却始终有一个缺口,需以她的一生一世的托付来作添补。可是,她哪里还有机会呢。

也只有以相见薄欢,且衬着那无凉无暖的月华与光阴,来抵那万千个日夜的深长想念。

他亦不提及什么,只隔些时日便来探望。他深知,她虽表象柔弱,内心却执拗刚烈,并不是水草一般随性的女子。而他亦是心地清美的男子。他想,虽妻跋扈张扬,但毕竟缘份将她许在身边。虽婚姻予他诸多麻木与无望,却没有坚硬之心用来背弃这俗成的姻缘。只是记忆毕竟太过清朴缠绵,是那浩渺淹没在水底的沉香,是蕴藏久了之后的的沉静安妥属性。致使想见她的愿望如若起伏跌宕的潮水。而他也确定,这绝非庸常琐俗在世间的游戏。

而他的妻,虽表面强悍霸气,却心思缜密周全,在他郁郁寡欢之间,渐渐寻出了端倪。

而妻并没有如若以往的暴虐。而是牵了他的手,千里来赴红门。 并不是针锋相对的对峙,亦不是阴柔的暗中算计。妻坦言了那沉淀于光阴深处的万千不舍,而她面对一切,也唯有静默成屋前那株谢去春红的花树。

就着黄昏的光影。妻说,若表姐不介意,她们可情同手足心肺,他自可南来北往,与她们与共这恩爱情长。是那超越俗世情感的方式。她缄口无言,只在心里悠忽沉入无际的黑暗。

那个夜晚,格外冗长。

天不亮,她已起身做得了暖胃的粥食。仍是清清淡淡地笑,以诚以暖,祝福他们余生日月夫妻合美。

她以为,就此别过。他当断了所有念想,慢慢遗忘,慢慢沉实在世俗之间,兀自得来喧哗快乐。却不想仍得来噩耗。在知得天命的年纪,他郁郁寡合沉默谢世。

他也是欲执意切断了与她的一切吧。没有留下任何关于她的纹理与线索。骨灰没有归在故里。或许他知,生死必定茫茫,彼此何必留下镂心刻骨的遗憾与纠结呢。

她因此更无法释怀。只是在这突兀于光阴深处的变故里,一夜之间便白了头。她知道,此生她已戒不掉他了。而他,或许从未真正明了她深植于血肉的一往深情。

余生寂寂。这情,这暖,这倾了城的悲欢与爱恋,也唯有来世再重温,那层叠在旧时光里华美清朴的岁月华年。也唯有以草木的清宁恣态,与他共这一世一生的朝夕凉暖。可是,他能感觉到吗?

后记:这是身边的故事。只因那凉,迟迟不忍动笔。可,这都是真的。

爱华网

爱华网