核心提示:晚年严复依然承认,在近代中国的历史上,梁启超确实拥有巨大的影响力,但是,这种影响并不是将中国导向发展繁荣的道路。而恰恰相反,在某种程度上说,正是这种影响将中国推向灾难沉重的深渊。

在近代中国的历史上,梁启超无疑是一个独具特色的人物。他“流质多变”,常常自诩“不惜以今日之我,难昔日之我”,俨然有紧跟时代潮流,处于时代最前列的自我评价。然而,历史的研究决不以历史人物的自我感觉为依据,而是透过历史人物的言行在历史进程中的实际效果来分析。因此,至于梁启超多变性格在中国近代历史上的实际价值,恐怕还不能以其自我估价而定论,而有待深入研究。

以笔端搅动社会的“罪魁”

梁启超在近代中国历史上的地位的真正确立,主要的不是由于他在思想见解上的贡献,而是由于他捕捉时代信息的敏锐嗅觉、笔端常带激情的宣传性文字以及他作为一个不完全的政治家的活动。特别是他那些宣传鼓动性的文字,不仅在一定程度上促进了近代中国的急剧变化,而且深深地影响了整整一代中国人。不论这些人后来的政治倾向如何,他们无不敬佩梁启超的文字。后来成为中国共产党领袖之一的毛泽东承认他在青年时代曾一度以梁启超为“楷模”,对梁启超主编的《新民丛报》“读了又读,直到可以背出来。”郭沫若也认为,“平心而论,梁任公地位在当时确实不失为一个革命家的代表。他是生在中国的封建制度被资本主义冲破了的时候,他负戴着时代的使命,标榜自由思想而与封建的残垒作战。

在他那新兴气锐的言论之前,差不多所有的旧思想、旧风气都好像狂风中的败叶,完全失掉了它的精彩。二十年前的青少年——换句话说,就是当时有产阶级的子弟——无论是赞成或反对,可以说没有一个没有受过他的思想或文字的洗礼的。他是资产阶级革命时代的有力的代言者,他的功绩实不在章太炎辈之下。”这个评价大体符合历史真相。

毛泽东、郭沫若的回忆,无疑更多地强调了梁启超思想影响的积极方面,而且侧重于梁启超一生中最辉煌的那些年代。事实上,梁启超的影响是多方面的,只是由于接受者的不同需要而产生不同的感受。向来被视为颇为自负的“文化保守主义”学者梁漱溟回忆道:“《新民丛报》一开头有任公先生着的《新民说》,他自署曰‘中国之新民’。这是一面提示了新人生观,又一面指出中国社会应该如何改造的;恰恰关系到人生问题、中国问题的双方,切合我的需要,得益甚大。任公先生同时在报上有许多介绍外国某家学说的着作,使我得以领会近代西洋思想不少。他还有关于古时周秦诸子以至近世明清大儒的许多论述,意趣新而笔调健,皆足以感发人。此外有《德育鉴》一书,以立志、省察、克己、涵养等分门别类,辑录先儒格言(以宋明为多),而任公先生自加按语跋识。我对于中国古人学问之最初接触,实资于此。虽然现在看来,这书是无足取的,然而在当年却给我的助益很大。这助益,是在生活上,不徒在思想上。”梁漱溟在充分肯定梁启超思想影响的同时,也多少流露出一点并不满足的情绪。这种不满足,或者说不满意,在深受梁启超影响的后辈学子中并不是孤立的现象。

胡适在《四十自述》中回忆说:“我在澄衷一年半,看了一些课外的书籍。严复译的《群己权界论》,像是在这时代读的。严先生的文字太古雅,所以少年人受他的影响没有梁启超的影响大。梁先生的文章,明白晓畅之中,带着浓挚的热情,使读的人不能不跟他走,不能不跟着他想。有时候,我们跟他走到一点上,还想望前走,他倒打住了,或者换了方向走了。在这种时候,我们不免感觉一点失望。”

很显然,胡适的失望主要是由于梁启超有的时候裹足不前,有的时候却又变化多端。对于梁启超的影响,当事人基于自己的政治倾向和生活经历可以有不同的反应及感受,但从上述代表各种倾向的典型回忆中不难看出,他们虽然一致承认梁启超的思想具有极大的影响力,但出于对中国未来发展的不同思考,他们对梁启超思想的前后变化并没有放到梁启超所处的急剧变动的近代中国的实际背景中来观察,而更多地是以自己的理想去苛求梁启超。换言之,他们对梁启超缺乏起码的同情与理解,因而他们无法认识梁启超的真实形象,更不要说准确地解释梁启超毕生变化的真实心迹了。梁启超多次变化的真实心迹及其变化给中国带来的实际后果,我们已无从复原,但透过与梁启超有一定的联系,而在大部分时间又与梁启超保持一段距离、冷眼旁观的严复眼里,我们或许能够获得另外一种较新的感受。严复与梁启超都是近代中国具有极大影响的宣传家,作为同业,他们二人在相当长的时间里保持着相对友好的联系。因此,在某种意义上说,严复对梁启超的同情与理解应远比毛泽东、郭沫若、梁漱溟、胡适等人深刻而准确得多。他对梁启超对近代中国的贡献,基本上是持肯定态度。在袁世凯帝制复辟发生之前,严复曾致信梁启超说:

“连日晤谈甚欢,引为平生快事。近年来,国家多故,朝野不宁,然治之之道,确如老弟所言,必先安内固本,尔后方克对外。此不易之理,而执事者且兢兢然以攘外为首,本末倒置,不知其是何居心也?物必先腐,尔后虫生;人必自侮,尔后人侮。今日吾等所能为者,除以文字报国外,他何敢言?”

仔细体会严复的心迹,他不仅将梁启超因为同道与知音,而且实际上也是承认梁启超在近代中国“以文字报国”方面所作出的巨大贡献。

然而经过袁世凯帝制复辟及其失败等一连串重大变局之后,严复“虽羁迹都下,名藏社会之中”,但由于政治上的杯葛,加“以肺疾缠绵,几于闭门谢客,不关户外晴雨。”使他得以冷静地反思一生中所走过的道路,其间也自然关涉那些与他有过一定关系的人和事,而对梁启超的议论与评判尤多。由于这些文字主要见之于严复写给他的亲朋好友的私人信札中,似乎并未准备在生前公开发表,故而更多地反映了晚年严复对梁启超的一些不同看法。

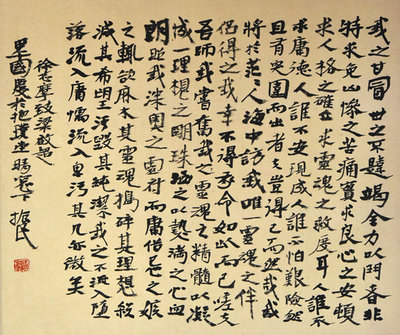

晚年严复依然承认,在近代中国的历史上,梁启超确实拥有巨大的影响力,但是,这种影响并不是将中国导向发展繁荣的道路。而恰恰相反,在某种程度上说,正是这种影响将中国推向灾难沉重的深渊。严复写道:“吾国自甲午、戊戌以来,变故为不少矣。而海内所奉为导师,以为趋向标准者,首屈康、梁师弟。顾众人视之,则以为福首,而自仆视之,则以为祸魁。何则?政治变革之事,蕃变至多,往往见其是矣,而其效或非;群谓善矣,而收果转恶,是故深识远览之士,愀然恒以为难,不敢轻心掉之,而无予智之习,而彼康、梁则何如?于道徒见其一偏,而由言甚易。南海高年,已成固性。至于任公,妙才下笔,不能自休,自《时务报》发生以来,前后所主任杂志,几十余种,而所持宗旨,则前后易观者甚众,然此犹有良知进行之说,为之护符。顾而至于主暗杀,主破坏,其笔端又有魔力,足以动人。主暗杀,则人因之僴然暗杀矣;主破坏,则人又群然争为破坏矣。敢为非常可喜之论,而不知其种祸无穷。往者唐伯虎诗云:‘闲来写得青山卖,不使人间造业钱。’以仆观之,梁任公所得于杂志者,大抵皆造业钱耳。今夫亡有清二百六十年社稷者,非他,康、梁也。何以言之?德宗固有意向之人君,向使无康、梁启,母子固未必生衅,西太后天年易尽,俟其百年,政权独揽,徐起更张,此不独其祖宗之所式凭,而亦四百兆人民之洪福。而康乃踵商君故智,卒然得君,不察其所处之地位为何如,所当之沮力为何等,卤莽灭裂,轻易猖狂,驯至于幽其君而杀其友,已则逍遥海外,立名目以敛人财,恬然不以为耻。夫曰‘保皇’,试问其所保者今安在耶?必谓其有意误君,故为太过,而狂谬妄发,自许太过,祸人家国而不自知非,则虽百仪、秦不能为南海作辩护也。”

爱华网

爱华网