主体性课堂教学模式的探索

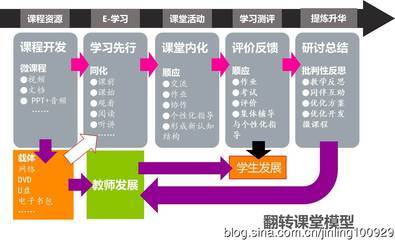

2001年,李校长提出了“以学生发展为本,实施主体性教育”的办学理念,及12345的主体性课堂教学模式,为此,我们历史组进行了很多探索,形成了我们组独特的主体性课堂教学模式。

主体性课堂教学注重学生发展的个体性与差异性,重视开发学生的个性潜能,培养学生的创新精神与实践能力,满足学生终身发展的需要。这对今天的历史教学提出了新的更高的要求。在很多人的印象中,“历史”就是对时间、事件的机械记忆,但事件细细碎碎,时间又过于久远,教材又过于理论,比较难背,慢慢的学生就失去了学习历史的兴趣。因此,作为一名历史教师,我在教学过程中一直在思考,怎样让历史“鲜活”起来,让学生参与进来,让历史教学从静态的知识王国走向蓬勃的生命世界。为此我做了以下尝试。

一、还历史知识以生命色彩,探索教学情境的设置。

美国心理学家布鲁纳说:“学习最好的刺激乃是对所学学科的兴趣。”兴趣是最好的老师,是求知的先导。因此,主体性课堂教学要求教师要转变教学方式,要为学生营造一个兴趣盎然的良好环境,能激发学生学习历史的兴趣。而我激发兴趣的一个主要方式就是通过创设情境尽可能真实地再现历史事件(现象)的存在和历史人物活动的场景,让学生“身临其境”地自主学习、探究,自我完成对历史知识、意义的构建,让历史知识“活”起来。 例如:在讲述《秦朝中央集权制度的建立》一课时,我们提到了对秦始皇的评价问题。当时我用历史演义的方式设计了这样一个环节:秦朝的历史已经远去,秦始皇和他的人民都已死去,他们来到了阎王殿,秦人民向阎王状告秦始皇暴虐无道,秦始皇很恼怒,一场历史的官司就此上演。然后将学生分成三个小组,一组代表秦始皇,一组代表人民,一组代表陪审团。每组根据已有知识储备,站在当事人的立场上阐述自己的观点,最后阎王判决。当时我们班皇帝一组的学生中有一位叫徐海铭的同学表现最突出,因为他真正进入了角色,无论是动作表情还是说话的腔调,都表现出了皇帝的威严与霸气,真有君临天下之势,俨然就是历史的重现。在学生们的探讨和争论中我们对秦始皇有了更深刻的认识,这样的效果激励着我做更多的尝试。在讲《罗马法》一课时,我利用改编的一系列案例,引导学生认识罗马法不断发展的必然性。在讲《英国君主立宪制》一课时,我利用了分角色扮演的方式,帮助学

生在实践中认识英国国家机构之间的相互制约关系。在讲到台湾问题时,利用多媒体呈现一幅地图,将台湾的战略地位表现的淋漓尽致。在讲香港回归时,播放了香港回归的视频,班级内不自觉的掌声四起,民族自豪感油然而生,这样直观的视觉冲击胜过了太多的语言描述。

通过创设情境,学生成为了历史的当事人,身临其境的体验历史,感受历史发展的必然规律,使枯燥的知识动了起来。学生做古人的代言人时,争先恐后,欲罢不能,沉闷的课堂活了起来。这样学生置身历史之中,不仅激发了学习兴趣,同时也赋予本来曾是鲜活生命充盈其中的历史知识以新的生命活力。

二、还历史教学以生命色彩,探索教育的内涵。

一本书、一支粉笔的传统教学方式;教材、教师权威的传统观念;单一的教学方法已无法适应学生发展的需要。主体性课堂强调开放的课堂,民主的课堂,高效的课堂,生动的课堂。因此,教师在教学过程中应想办法激发学生的好奇心、求知欲,鼓励学生的批判意识、质疑精神,培养学生的合作意识、探究能力及终身学习的能力,让学生真正的成为课堂的主人。为了达到这一目标,我在备课的过程中特别注意“备学生”这一环节。在教学设计中注意以学生的知识储备为基础,以学生的认知水平为依托,巧妙的将教育、知识、学习及学生的成长真正联系起来。

例如:在《太平天国运动》一课的处理上,我做了一些与众不同的尝试。我以史实为依据,虚构了一个故事《小破孩从军记》。学生通过小破孩讲述《我生活的转折》探究太平天国运动的原因;通过《我的军事生涯》了解太平天国运动的经过;通过《我的困惑》合作探究两个文件的特点及利弊,突破难点。通过《我的思索》认识太平天国运动失败的原因及农民阶级在中国近代史上的地位。

一个故事贯穿始终,在这一过程中,学生时时处于积极主动的状态,喜欢动脑思考,善于发现问题,敢于质疑并积极的寻找解决方法,教学过程真正的成为了学生主动获取知识的过程。在讲“马克思主义的基本内容”这一问题时,我利用学案呈现《共产党宣言》的部分原文,学生分组合作探究,在探讨中得出结论。这样非常晦涩难懂的问题,在学生们的共同努力下被突破,学生恢复了久违的自信,体验到了合作的力量,真正的成为了课堂的主人。

将课堂还给学生,学生积极主动的参与其中,激发了兴趣,培养了能力,也有效的提高了课堂效率。学生的思维非常活跃,我们在课堂上思想的碰撞和交流还会产生我在备课中意想不到的火花,这应该就是我们经常所说的知识生成吧,我也真正的体验到了教学相长的快乐。

三、还历史课程以生命色彩,探索学科特点的运用。

历史是历史学家站在时代的高度,用科学的哲学观点从纷繁复杂的历史进程中进行分析和解释,帮助人们认识社会历史发展的规律,探索和揭示人类社会的发展趋势。就这一点来说,历史不仅仅属于过去,它也属于现在和未来。因此与其他学科相比,历史学科肩负着一种其他学科无法比拟的教育任务。正所谓“以史为鉴,可以知兴替”。历史的经验和教训有助于后人对现实问题的分析、理解和处理,历史上杰出人物的优秀品质,更是青少年成才教育的最好素材,博大精深的传统文化蕴含着丰富的哲理,也可以帮助学什们树立正确的人生观,价值观和高尚的道德观。因此,在教学过程中我非常注重以史为鉴这一环节,发挥历史课程的育人功能。

例如:在讲农民运动时,我们联系今天的三农问题;在讲屈辱的近代中国史时,我和学生们共同探讨怎样才能避免让历史的悲剧重演;在讲古代中国手工业享誉世界时,我们探索两千年前中国的名片是丝绸,一千年前中国的名片是瓷器,为什么今天,一提到山寨,会被翻译成“made in china”,中国人我们应该怎样创立自己的民族品牌等等。这一环节的设计真正体现了历史学科的教育功能,使历史课程穿越古今,活力无限。

通过以上的努力,使枯燥的知识活了,沉闷的学生动了,课堂充满生气和活力,学生理解了知识,提高了能力,加强了修养,认识到责任,我也初步完成了一位历史教师的职责。

主体性课堂教学模式为教师发展提供了广阔的空间,为学生的成长提供了不竭的动力,让我们在实践中不断探索,让这一理念不断结出丰硕的成果。

最后拿一段文字与大家分享:如果把孩子比为花朵,老师就是园丁。有的园丁喜欢将花朵进行欣赏、比较、评判,而后进行美化、矫正、修剪。而我却更喜欢倾听花开的声音,在倾听中,园丁有所发现,有所思考,有所创新;在倾听中,花朵不时吮吸阳光雨露,生命之花在三尺讲台上开放得灿烂如火,如芍药、似牡丹。

让我们蹲下身子,弯下腰杆,静下心来,聆听花开的声音,这样师生相互欣赏,互相接纳,教育之树才能开出智慧之花,结出民主之果,为孩子们撑起一片自由翱翔的天空!

百度搜索“爱华网”,专业资料,生活学习,尽在爱华网

爱华网

爱华网