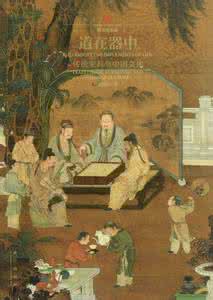

注:《道在器中——传统家具与中国文化》一书今日已完稿。

字数:约十四万字,不含图片;动笔:2011/12/8; 完稿:2012/5/8;

出版:故宫出版社; 时间:八月左右。

——存此谨识!

选载——

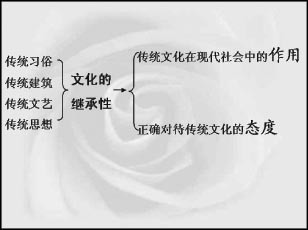

文人与明式家具中国古代的制器,特别强调材、工、神。也就是说,仅仅材料好、工艺精还不行,还要有“神”在,尤其是能够达到出神的境界!这个“神”,就是文化内涵。

老子说:“有之以为利,用之以为用。”意思是说:“有”带给我们的是一种便利,我们真正要用的,是它的“无”。而庄子也说:“无用之大用”,是在强调:那无用的背后,一定有大用!

而中国制造,制造的是它“有用”,中国智造,创造的是它的“无用”。对传统家具来讲,这个“无用之大用”就是它的“神”!

中国传统家具达致出神入化的嬗变,是在明代。

由于明代有不少文人、士大夫参与了传统家具的设计与制作,从而使传统家具的发展达到了最高峰——明式家具的形成——它是中国智造的结晶!

那么,在明代,为什么会有那么多的文人参与制器呢?

原因有二:自隋朝开始有科举制度以来,科举成为了芸芸众生出人头地的康庄大道。在这个前提下,中国大地上出现了无数的耕读之家——他们白天做事养家糊口,晚上发奋读书——“学而优则仕”,不读书是没有出路的!也就是说,文化在生命中是第一位的,“堂前无字画,必是俗人家”,这是全民共识。而科举最大的便民之处是:没有身份行业的限制,广开门路,人人都有可能凭学问来求取功名。

值得一提的是:由于历史原因,使得明代的文人,在成长过程中,得到了历史多元的艺术欣赏和创造的熏习,因而,他们对生命有着深刻的理解和把握。

比如,他们经历的唐宋元三代,仅这三朝的生活艺术贡献,就足以令人的生活审美和品位得到极大的提高——唐代的佛教艺术、茶艺大兴,宋代举国上下的奇石欣赏,元代中兴的咫尺天涯的盆景艺术,以及三朝共有的书画艺术创作的飞腾,这些在生活中逐渐积聚的活化内容,无不浸润在文人的心中,令人人自远。

也正因如此,才导致在中国历史上,一直被视为“梓人”、“工匠”而难登文化历史大雅之堂的有关木工、家具方面的记载和专著,也在唐代开始陆续出现——如唐之毛顺,宋之喻皓(身为都料匠之职,工巧盖世,著有《木经》三卷,被世人称之谓“宋三百年一人耳”), 元之薛景石(著有有《梓人遗制》),明之徐杲、蒯义、蒯刚、蔡信等。现在仍有《燕几图》、《蝶几图》、《鲁班经》、《三才图会》、《闲情偶寄》等几部文函存世。

而明代“木工皇帝” 、明熹宗朱由校的出现,则为传统家具的发展起到了推波助澜的大用!

他的出现,超出了传统家具界所有人的想象。

这位天启皇帝,不仅不“祖法尧舜,宪章文武”,相反的却学鲁班、喻皓、李诫等人,整天与斧子、锯子、刨子打交道,只知道制作木器,盖小宫殿,“尝于庭院中盖小宫殿,高四尺许,玲珑巧妙”。(吴宝崖《旷园杂志》)由于经常沉迷其中,技巧相当娴熟,据《先拨志》载:“斧斤之属,皆躬自操之。虽巧匠,不能过焉。”熹宗的不务正业使得宦官专政,奸佞弄权“当斫削得意之时,或有急切章疏,奏请定夺,识字女官朗诵职衔姓名毕,玉音辄谕王体乾辈曰:‘我都知道了,你们用心行去。’诸奸于是恣其爱憎,批红施行。”(《酌中志余》)宦官魏忠贤就是在这种情况下扩充势力,步步夺权的。继而导致“滥赏淫刑,忠良惨祸,亿兆离心,虽欲不亡,何可得哉。”(《明史卷二十二·熹宗》)

上有所好,下比附焉。由于皇帝对木工的热衷与推祟,导致,举国上下,家具制作大兴。

这是明代文人参与制器原因之一。

值得一提的是:这是在这样一种局面下,使得明代的木工家具和园林建设呈现出兴旺和昌盛的局面,并出现了《天工开物》、《园冶》、《髹饰录》、《鲁班经》、《三才图会》等传世之作。

此外,在明代,由于一代钜儒王阳明的出现,使得中国的心学获致了最磅沛的发展——产生了“心灵儒学”,非常强调生命活泼的灵明体验。加之明代中晚期宦官擅权,奸臣当道,特务横行,党争酷烈,内忧外患。贤能忠直,或被贬逐,或遭刑戮。导致文人士大夫们在对社会黑暗绝望之余,纷纷追求个性解放:标榜高雅清逸,悠闲脱俗,在风花雪月、山水园林、亭台楼榭、花鸟鱼虫、文房四宝、书画丝竹、饮食茶道、古玩珍异、戏曲杂耍、博弈游冶之中,着意营造赏心悦目、休闲遣兴的艺术品味,在玩赏流连中获得生活的意趣和艺术的诗情;另一方面他们放浪形骸,纵情于感官声色之好,穷奢极欲,焚膏继晷,“人情以放荡为快,世风以侈靡相高。”(张瀚《松窗梦语》卷七)

在此背景下,那些作为“乡曲之导师,地方之柱石,一方文家重镇”下层文人,因科举受挫而与从官场上退下来的失败者,形成了一个以“究心风雅”为业的庞大群体。他们将自己内心情感的代谢方式,往往托付于生活场景的营造——如“轩楹高爽,窗户虚邻,纳千顷之汪洋,收四时之烂缦。”(明代造园学家计成德《园冶》)的恣意之境!外界无限的时间和空间的景色都被“收”、“纳”进来,极目远望,咫尺千里,幕天席地,精神浩渺!

他们当中的有一部分人,则将自己的情感代谢,付诸于生活中的尚象制器行为——如,传统家具的设计与制作。

也正是因为这些文人情怀的融入,从而为器物的设计与制作,提供了更多施展的可能;再加之明代海禁开放,海外贸易扩大,郑和七次下西洋,从盛产高级木材的南洋诸国运回了大量色泽明丽,纹理优美的花梨、紫檀等家具原料,这些珍贵木材的进口,为家具生产带来了活力,更促进了明代细木家具的磅礴发展——用这些南洋所生产的紫檀木、花梨木等木材制成的家具,文人们内心与材料无间的配合,演绎出了多姿多彩的家具风格,绽放出诸多绚烂的生命轨迹。于是,文人制器,便成为了当时的社会风尚。

这是明代文人参与制器的原因之二。

(待续)

爱华网

爱华网