学生从理解到应用之间的转换,是从学到用的转换。学生会发现英文自己会背了,但是让自己用,感觉好难;数学概念自己理解了,看题的时候,会发现无从下手;语文貌似自己一看全明白,但是自己做起来可是费老鼻子劲了……

这种能看懂,不会用的情况,叫做知识理解与知识应用产生了脱节。

其实这种情况不仅出现在成绩比较差的学生之中,也大量存在在学习中等的学生之中。只不过成绩差的,这种情况属于大多数,成绩中等的,这种情况要少得多。

如何做到知识理解到知识应用的转化?这就是这篇文章要分享的。

我们看:学生看到问题,产生疑惑,看到答案,解决疑惑,貌似整个过程是一个完整的过程。但是我们不难发现:学生不管是看问题还是看答案,用的是眼睛,而产生困惑和看答案理解,用的是大脑。那就是说:输入→处理中枢就结束了。

但是我们知道,学生从学知识到用知识,必须要经过这样一个过程:输入→处理中枢→输出。也就是说,上述的过程,少了输出的过程。而输出是什么?就是用笔写,用嘴说。

举个例子:学生看父母收拾屋子,又快又好,自己收拾屋子,还是乱七八糟。看起来很容易,做起来就不那么容易了。

那些如何做到知识理解与知识应用的转化?

一、将懂的题拿出来多练

很多学生都会有这样的一个错觉,认为这道题懂了,那这道题就可以过了。其实不然,懂了的题,如果不去练,永远通不了,懂而不通,学生依然不知道如何用。

也就是说,我们要把懂的题,练通,这就需要学生手动起来,脑子开动起来。在已懂的思路之下,挖掘其他的解题方法。

这对学生来讲,貌似很难,而之所以难得原因只有2个:①对知识体系理解不够健全;②对解题过程不够熟悉。

所以懂的题,要回过头来练,要练通,练出自己的想法出来。

二、练前将知识印入脑海

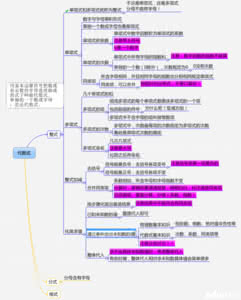

在前面的文章中,我反复强调练习的目的是巩固和完善所学。那所学是什么?这是学生要在练之前,就要印入脑海的。这也就是说,学生在练习之前,要将知识梳理成体系,印入脑海之中,并能做到随时随地的复习。

这一点看似很难,但是从“学习之道”的学生执行情况而言,没有一个学生说是做不到这一步。其实不难,贵在执行。

三、知识体系灵活化

理解过的知识点,不调用,永远是呆板的。学生通过梳理,能够将知识框架以图片的方式印入脑海之中,这一步很简单。单是要将每一个知识点由原来的图片,变成可灵活调用的模块,就需要练习。

所以练习过程中,不管练习什么题,先定位,再解题,这是学生必须要养成的良好解题习惯。

四、学会丰富知识点的应用

V=S/T,能够总结出:

同时不同路程;同路程不同时;不同路程不同时,那是根据V=S/T

但是我们也可以总结出:同速度不同时;同时不同速度;不同时不同速度,那是根据S=VT

我们还可以总结出:同速度不同路程;同路程不同速度;不同路程不同速度,那就是根据T=S/V。

我们可以根据上述的9种情况,出无数道题,但是对应的知识点只有一个:V=S/T。而这种变化的解题思路要想让自己了然于胸,只有通过在解题过程中,对知识点的应用思路去思考。当基于知识点的应用思路,被学生总结思考得越来越全面之后,面对任何一种变换的题目,都能准确的找到思路,并且很流畅的解出。

五、让行为与思维同步

学生所有的计算或者操作失误,其根源只有一个:思维与行为脱节。让学生计算1+3=?每个同学都会算,1+5=?每个同学都会计算,(1+3)+(1+5)-(1+3)X(1+5)肯定有学生会算错,而且是海量的学生会算错。

如果学生坚定的执行一种正确的思维,学生一般不会算错,但是如果学生用2种正确的思维,学生往往错误百出。前一种,思维已定,思维和行为同步了,后一种思维未定,行为和思维就产生了脱节。如同入迷的学生,看书容易撞树,“撞树”是一个低级的错误,但是就是因为你的思维和你的行为脱节了,就会出现行为失当。

总结:

当学生按照上面的五个要求,去执行每一次的练习,即便一开始学生还是懂而不会,但是经过少量的练习,学生会迅速熟练起来。并且在做题过程中,产生知识的应用灵活度。

只有基于这些理解,并且很好地执行到位上述的五个要求,学生才能最高效率的将知识理解迅速应用起来。

爱华网

爱华网