4月17日上午11点过,98岁的张克端像往常一样,躺在家中床上休息。保姆做好了饭来叫:“婆婆,起来吃饭了。”张克端没有应声,平静而安详,在睡梦中结束了自己长达近一个世纪的生命。

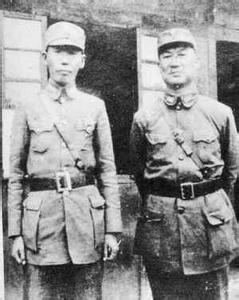

98年前,出生在安徽合肥;78年前,进入黄埔军校战时工作干部训练团学习、工作;71年前,在成都见证了抗日战争的胜利;而后,在成都度过了自己平静安详的一生。在中国最后的抗战老兵中,又一位轻轻地走进了历史。

逃难离乡19岁加入黄埔“战干团”

1918年8月2日,张克端在安徽合肥肥东县店埠镇出生,她的祖父曾是李鸿章的私塾老师。因为父亲到合肥师范学校任财务科长,她幼年时代便到了合肥生活。

1937年夏天,张克端结束高中学业的同时,“七七事变”爆发。战乱中,她和家人跟随叔叔迁移到了湖北武汉。在之后几个月的时间里,随着日本侵华战争全面爆发,华北、华东等地相继沦陷。1938年,张克端报名参加黄埔军校的战时干部训练团,成为第一期学员,被分配到女生队三中队。

在艰苦的岁月里,“战干团”学员的训练是艰辛的。一个班10多个人,睡一张铺在地上的大通铺,每日三餐8人一桌,只有一盆水煮菜。两套运动服、一套草绿色裙子军装,是张克端最贵重的“装备”。

在张克端的“战干团”生涯里,这个19岁的少女渐渐对中国正经历的这场战争有了更深的认识,对自己弃笔从戎的选择,也变得更坚定。

投身抗战成为战场上的白衣天使

张克端于1938年8月正式毕业,随后进入青年团干部训练团继续接受训练。

“那个时候,仗已经打到武汉了。”张克端的小儿子刘兴根说,训练之余,张克端时常冒着头上的轰炸机,从位于珞珈山的武汉大学赶往正在激战的前线抢救伤员。每当支前民工将伤兵抬下战场,张克端便立即冲上前为伤兵们清洗和包扎伤口,然后再将伤兵护送到后方医院。

随着战争的不断发展,伤兵人数急剧增多,对外港口和运输路线多被封锁和破坏,武汉缺医少药的情况日益严重。训练班的学员每隔一天便要去距离武汉不远的黄陂、孝感等地,为伤兵收容站的伤兵们送去食品和药品,清洗伤口和衣物。

在媒体此前的采访中,张克端曾经回忆说,由于条件有限,很多伤兵的伤口已化脓、腐烂,不少还长出了蛆虫,“每次到那里,心里就说不出的难受。”

立下遗嘱身后不设灵堂,一切从简

1945年日本投降时,张克端因为右臂中弹受伤正在成都养伤。

“我妈说,1945年8月10日傍晚,成都大街小巷突然卖起了‘日本宣布投降’的号外。”张克端的儿子刘兴根拿出一叠老人的资料回忆道,“她说,当时成都居民纷纷上街,美国大兵也从凤凰山机场赶来加入到庆祝行列,整个春熙路亮如白昼。”

1949年,张克端夫妇选择留在大陆,并定居于成都。她养育了5个子女,而在其过世时,最长的重孙已14岁。她的晚年生活,学太极、写字画画,时不时走访老姐妹……过得规律而平静。

2014年,张克端留给儿孙的遗嘱里写道:“你们要团结和睦,相互照顾。我临终时,不做手术,不抢救,不浪费国家资源。身后,不设灵堂,一切从简。”

2016年4月17日中午,98岁的抗战老兵张克端在家中平静离世。4月18日中午,成都武侯区委统战部副部长吴瑜聪到张家吊唁时说,在武侯区,像张克端一样的抗战老兵,目前还有13人,“越来越少”。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

蓝月传奇 美女陪玩 热血传奇 套装赠送 爱华网

爱华网