2015年6月30日,《中国居民营养与慢性病状况报告(2015年)》发布。中国慢病管理网邀请有关专家第一时间对报告进行解读。

一、报告背景

居民营养与慢性病数据可以反映一个国家或地区经济与社会发展、卫生保健和人口健康状况,也是制订国家公共卫生及疾病预防控制策略不可缺少的基础信息。世界上许多国家,尤其是发达国家都定期开展国民营养与慢性病调查或监测,发布报告,作为制订政策和效果评价的重要依据。

为掌握不同时期人群营养状况、高血压、糖尿病及慢性阻塞性肺疾病等慢性病的患病状况,分别于1959、1982、1992年进行三次全国营养调查;1980、1986、1995年进行三次糖尿病普查;1959、1982、1991年进行三次高血压抽样调查;1973、1992、2005年进行三次以肿瘤为主的全死因回顾调查。从1980年起,我国在部分地区建立了疾病监测系统,开展慢性病监测工作,自2004年起每3年进行1次现场调查,开展居民死因监测、慢性病及其危险因素监测,收集我国成人主要慢性病患病和主要危险因素流行状况信息。2007年启动全国肿瘤登记工作。这些调查监测工作为我国卫生保健、疾病预防等策略和措施的制定提供了大量基础数据,但由于这些调查都是单独进行的,不能综合地反映国民的营养与健康状况,也不能成为全国的营养与健康状况的权威数据库。2002年中国居民营养和健康状况调查是我国第一次营养和与健康调查项目,2004年10月12日国务院新闻办召开中国居民营养与健康现状新闻发布会,对外公布了此次调查结果。十年来,随着我国经济社会发展和人口老龄化、城镇化和工业化进程的不断加快,我国居民营养和慢性病状况发生了较大变化。国家卫生计生委组织中国疾病预防控制中心、国家心血管病中心、国家癌症中心、全国脑防办等单位,在对近年来最新监测调查数据进行整理分析基础上,历时一年半完成《中国居民营养与慢性病状况报告(2015年)》。本报告的主要目的是描述我国城乡居民营养与慢性病现状,分析发展趋势,据此提出政策建议。

本报告的数据主要来源于中国疾控中心开展的中国居民营养与健康状况监测、慢性病及其危险因素监测和死因监测,国家心血管病中心开展的第五次全国高血压调查和《中国心血管病报告》,国家癌症中心开展的肿瘤随访登记等,这些监测和调查基本分布在全国31个省(自治区、直辖市),具有全国代表性。为保证抽样的可行性和科学性,采取多阶段分层随机抽样,通过入户调查、体格检查、实验室检测等形式获取数据。

在报告的分析和撰写过程中,采用了多中心多来源数据的系统评估、复杂加权和荟萃分析等研究方法,邀请了教育部、国家体育总局、国家统计局、北京大学、北京协和医学院、世界卫生组织、美国华盛顿大学、美国哈佛大学和美国疾控中心等国内外专家进行多次论证,确保报告的科学性。

二、报告主要结果解读

(一)我国城乡居民膳食能量供给充足,体格发育与营养状况总体改善。

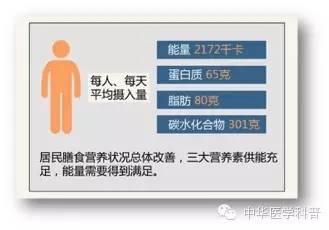

1.关于能量和三大营养素摄入情况。2012年居民每人每天平均能量摄入量2172千卡,由于能量摄入量与身体活动密切相关,成年男性在每天6000步活动量的情况下,能量摄入推荐量为2200千卡,目前我国居民身体活动量总体偏低,据此判断能量摄入较为充足。

2012年居民蛋白质摄入量为65克,与2002年相比,蛋白质摄入基本持平,达到推荐标准,优质蛋白质比重有所增加。能量和蛋白质的摄入充足是我国居民营养不良率持续降低的一个主要原因。

2012年我国居民每人每天平均碳水化合物摄入为301克,脂肪摄入量为80克,与2002年相比,碳水化合物供能比有所下降,脂肪供能比上升,主要原因在于我国居民膳食中谷类食物消费呈下降趋势,食用油摄入量增加,动物性食物,特别是脂肪含量较高的猪肉摄入量增加。

爱华网

爱华网