捻军

中国太平天国时期北方的农民起义军。源于捻子(一称捻党)。捻为淮北方言,意即一股一伙。捻子是民间的一个秘密组织,成员主要为农民和手工业者,经常在安徽、江苏、河南、山东间护送私盐,并与清政府发生武装冲突。1853年(咸丰三年),捻子在太平天国影响下发动大规模起义。起义后的捻,史学界称捻军。

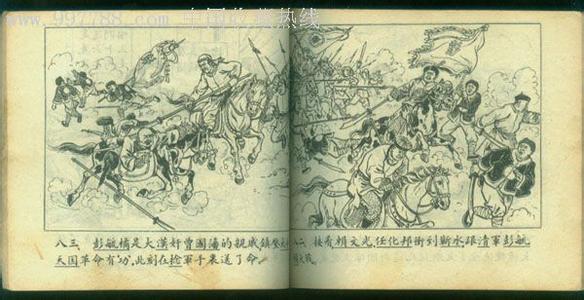

前期捻军 自1853年春至1863年3月为前期捻军。1855年秋,各路捻军在安徽亳州雉河集(今安徽涡阳)会盟,力量最大的当地捻军首领张乐行(张洛行)被推为盟主,建立五旗军制,用黄白红蓝黑五色旗区分军队。各旗间互不统属,各种集团林立,不易离开本土。1857年春,张乐行以听分封不听调用为条件,接受太平天国领导,配合太平军作战,但不接受改编。不久后捻军分裂,大部分旗主返回淮北,只有张乐行等少数留在淮南,与太平天国保持着较密切的关系。还有一部分如张宗禹等,曾深入河南、山东,推动了当地人民以各种形式起义反清。1860年,张乐行被太平天国封为沃王。1861年9月和1862年(同治元年)5月,清军攻陷安徽太平天国重镇安庆和庐州(今安徽合肥)后,捻军因而失去太平军为依托,处境困难。张宗禹等部自淮北西入河南、陕西,与远征西北的太平天国陈得才等军会合。以僧格林沁为首的清军于次年3月攻陷捻军根据地雉河集,张乐行被叛徒俘送至清营遇害。

后期捻军 自1863年4月至1868年8月为后期捻军。前期捻军失败后,余部活动于河南、湖北、陕西边区。1863年5月张宗禹等回到皖北。太平天国封张宗禹为梁王,捻军其他将领亦各有所封。天京陷落后,张宗禹与太平军将领赖文光将余部太平军和捻军合并为联军。赖文光被推为首领。联军以太平军军制重新整编,易步为骑,采用流动战术,奔驰豫、鲁、苏之间,声势复振。1865年5月,在山东曹州(今山东菏泽)高楼寨歼灭清精锐蒙古骑兵,击毙僧格林沁。清政府先后派曾国藩、李鸿章督湘军、淮军镇压捻军。

捻军使用的号角以上就是网友分享的关于"捻军"的相关资料,希望对您有所帮助,感谢您对爱华网的支持!

爱华网

爱华网