本文由《现代远程教育研究》授权发布

作者:胡立如、张宝辉

摘要

混合学习已经成为一种可预见的教育变革趋势,但是仅从面对面学习和在线学习结合的角度去考虑混合,对技术成分过于强调,可能会模糊人们对混合学习真正作用机制的认识。根据系统科学理论,事物的结构对功能有着决定性的意义。教学结构是不同的教学系统要素(如教师、学生、教学内容和教学媒体)进行时空组合和互动的方式或序列,它是各层级教学系统共有的属性,由要素的种类、数量、比例及联结方式等因子所决定。目前对教育改革的研究已经关注到要素种类、要素数量、要素比例以及要素间联结方式等影响教学结构的因子,但对结构层次的序列性,即不同结构层次间的联结方式还缺乏深入探讨,而这正是决定混合学习是否有效的机制所在。通过对雅各布森等人的教学结构序列(Sequencing Pedagogical Structure,SPS)框架进行修订,新增地位特征和时序特征两个因子,可进一步归纳出11种混合学习系统的结构序列,这有助于解决混合学习“如何混合”以及“混合到何种程度”等核心议题。事实上,围绕建构主义理论的辩论以及信息技术与课程整合的相关研究成果,尤其是其对不同结构序列适用范围以及功能发挥的厘定和阐述,也为混合学习模式的设计与分析提供了更具可操作性的指导原则。

关键词:混合学习;教学结构;结构序列;教学模式;教学策略;教育改革

―、引言

目前混合学习已经成为高等教育和基础教育领域发展的共同趋势(Johnson et al.,2015a、2015b)。国际上对混合学习的研究始于1998年,但一直处于比较低迷的状态,直到2007年以后才开始出现大幅增长(俞显等,2013),其中信息技术的发展以及对数字化学习(E-Leaming)的反思是混合学习流行的重要驱动力。美国教育部通过全面分析1996~2008年间在高等教育中开展的实证研究数据,发现混合学习相对于在线学习和传统面对面教学是最有效的学习方式(Alien at al.,2009)。国内外很多学者也都非常看好混合学习的发展潜力(何克抗,2004;詹泽慧等,2009;Horn & Staker,2015)。混合学习为何能取得更好的学习效果?其内部的作用机制究竟是什么?

由于混合学习得益于技术的发展,尤其是互联网技术的成熟与普及,因此典型的混合学习定义是面授学习(Face-to-Face)与在线学习(Online Learning)的结合,这一定义将技术(主要是互联网技术)视为混合学习的必要成分。对混合学习中技术成分的机械强调可能会模糊人们对混合学习真正作用机制的认识,历史上早有类似的告诫一“不要将那些有关采用不同媒体进行教学的研究解释为媒体自身产生的影响,因为情况会随着教师和教学内容这一整套变量的变化而有所差异。”(Clark,1983)尽管很多实证研究以及一些元分析都显示了混合学习的优势,但是“混合学习的优势很可能并非在于在线媒体本身,而是随之而来的多种元素的结合,促使学习者更深层次地参与到教学系统当中”(约翰,丹妮尔等,2015)。因此将“混合学习”界定在“面授学习与在线学习的结合”这一狭义范畴内,虽然看似较为明确,却可能并没有触及混合学习的内在作用机制,也就难以让混合学习真正引领教育革命。

“混合学习”可以有信息化时代狭义的定义,但是从更广义和深刻的视角加以理解也是必要的。目前存在诸多对混合学习的广义理解,如认为混合学习是在“适当的”时间,通过应用“适当的”学习技术与“适当的”学习风格相契合,对“适当的”学习者传递“适当的”能力,从而取得最优化的学习效果的学习方式(Smgh & Reed,2001)。又如混合学习包括基于网络的不同技术模式的混合,不同教学方法的混合,任何的教学技术与面对面指导的混合,教学技术与实际工作任务的混合(Dnscoll,2002)。这些理解将“混合”的概念过于泛化,对实践的指导性依旧不强。基于此,本研究提出从教学结构的层面来理解混合学习,将技术定位于改变教学结构的重要手段,以技术强化的教学结构指导混合学习的设计,超越仅围绕技术进行设计的思路,以期让混合学习真正引领教育革命。

二、教学结构的概念

1、国内的“教学结构”与“教学模式”之争

国内最早提出“教学结构”概念的学者是何克抗教授,他认为“教学结构是指在一定的教育思想、教学理论和学习理论指导下的、在某种环境中展开的教学活动进程的稳定结构形式,是教学系统四个组成要素(教师、学生、教学内容和教学媒体)相互联系、相互作用的具体体现”(何克抗,2002)。这一新名词在当时引发了一场小的学术争论,主要争论点在于“教学结构”和“教学模式”之间的差异。反对者认为何教授所提出的定义更适合于“教学模式”(邹霞,2002),“模式”要比“结构”的概括能力更强,没有必要再另创新词(邱崇光,2002),还有学者将教学系统的空间结构定义为教学结构,时间结构定义为教学过程(朱永海等,2007),而余胜泉教授等(2003)则认为教学结构与教学模式是不同层次的概念,“同一教学结构在不同的教学内容、教学环境与教学对象中展开,可衍生多个用于指导具体教学进程展开的教学模式”,并提出“教学结构-教学模式-教学策略”的三层模型。这场争论使得何克抗教授对教学结构的定义开始为大家所认同,并被很多相关研究所引用。但值得注意的是,在2001年以前,何教授所使用的一直是“教学模式”一词,其定义和“教学结构”有些相似:“教学模式是指在一定的教育思想、教学理论和学习理论指导下,在某种环境中展开的教学活动进程的稳定结构形式”(何克抗,1997),并将“主导-主体”作为一种新型的教学模式而提出(何克抗等,2000)。由此可见,部分学者对突然转换概念所产生的质疑也在情理之中,但在后续的文献中,何克抗教授(2007)将教学模式的定义修改为“教学模式属于教学方法、教学策略的范畴,但又不等同于教学方法或教学策略;教学方法或教学策略一般是指教学过程中采用的单一方法或策略,而教学模式则是指教学过程中两种或两种以上方法或策略的稳定组合与运用”。综上,何教授对教学结构与教学模式的概念界定处在发展之中。余胜泉教授(2003)认为教学结构的概念相对较为宏观,而教学模式则是体现在“具体学科领域的教学过程中”,但是教学模式也是抽象的、理论化的模型,同一教学模式也可以适用于多种学科内容和学习对象(何克抗,2008),因此这里的区分似乎仍不够明确。

2、国外的相关讨论

从国外研究来看,虽然“教学结构”(Peda-gogical Structure)—词在上个世纪就已出现在文献中,但是真正对其进行深入研究应始于围绕“建构主义”的相关争论。“结构”(Structure)被认为包含多种形式,如结构化问题、提供支架、教学辅助、提供工具或专家帮助、学习单(Worksheets)或脚本(Script)等(Puntambekar & Htibscher,2005),而对于辅助困局(Assistance Dilemma)的讨论则关注在智能辅助系统中何时以及如何提供结构(即辅助)(Koedinger & Aleven,2007)。迈克·雅各布森等(Michael Jacobson et al.,2010)在此基础上将虚拟学习环境中的教学轨道(Pedagogical Trajectory)划分为三种教学结构范式,即低结构、高低型结构和低高型结构。2013年,他们团队在张宝辉教授作为第一负责人的研究项目中进一步提出了教学结构序列(Sequencing Pedagogical Structure,SPS)框架,以此来区分学习活动的不同结构序列。SPS框架将教学方法的结构分为两类,一类是高结构化的教学方法,典型的如教师讲座,另一类是低结构化的教学方法,典型的如发现学习;并根据教学实践进一步区分了四类教学结构序列,即高高型(High-to-High,HH),高低型(High-to-Low,HL),低低型(Low-to-Low,LL)和低高型(Low-to-High,LH)。雅各布森等对教学方法结构的划分主要是围绕学生所获“指导”的性质,这和通常所区分的“直接教学”和“建构主义教学”两种类别基本吻合。对比国内外对“教学结构”的探讨,国外并没有对教学结构进行直接的界定,而是聚焦于不同的要素组织方式所形成的系统在稳定性和开放性上的差异,比如高结构化意味着系统比较稳定和封闭,而低结构化则意味着系统更为灵活和开放。而国内对教学结构的界定则是从系统论的角度直接聚焦各要素的组织形式,并在此基础上区分了“教师主体”、“学生主体”、“主导-主体型”三类教学结构。这里的划分和国外基本一致,因此可以推断国内外对教学结构概念的理解并没有本质差异。比如“学生主体”的教学系统更为灵活和开放,是低结构化的,而“主导-主体型”的教学结构则介乎高低之间。事实上,国内的这种划分抓住了系统中最为核心的教师和学生两个要素,而国外的划分则是围绕学习者,综合考虑了教师、支架、教学辅助系统等其他教学要素对系统结构的影响,而并没有十分突出教师的地位。

3、结构与功能

虽然目前国内外对教学结构的探讨相对较少,但是教育学界对“结构”的关注却颇为丰富,这主要是源于对系统论成果的吸纳(赵文华,2001)。系统科学被公认是由理论生物学家冯·贝塔朗菲所创立,但这一思想很快就超越了生物学界,被政治学、社会学、心理学等领域学者所吸纳和发展。结构与功能是系统科学的重要范畴,结构联结着系统与要素,功能联结着系统与环境(魏宏森等,1995)。冯·贝塔朗菲将结构定义为“部分的秩序”,即系统内部的要素之间在时空方面的有机联系与相互作用的方式或顺序,而将功能定义为“过程的秩序”,即功能是系统与外部环境相互联系和作用过程的秩序(赵文华,2001)。功能可以进一步区分为元功能(即一个要素在孤立的状态下所具有的功能)、本功能(即一个要素在数量上所积累的元功能之机械和),以及构功能(即由事物结构所形成的功能),事物的功能即是本功能和构功能之和,在事物各要素种类及数量不变的情况下,事物的功能就由其结构所决定。因此,暂不论教学结构的概念界定,何克抗教授提出从“教学结构”研究入手方能真正触动教育思想、观念和理论等深层次问题的确是一语中的。此外,“关于‘过程’的研究是推演、建构教育技术理论大厦的出发点”,而“教学过程是学校教育的主要过程”,“教学结构是教学过程的基本架构”,“对有合适技术支持的教学结构的研究是教育技术理论建构的原点”(张立国,2006),因此从教育哲学的层面而言,研究“教学结构”也是最为核心的议题。

4、教学结构的层次

回归到上述关于教学结构和教学模式的争论,任何教学系统都有一定的结构,时空结构关系是结构的表现形式之一(赵文华,2001),因此教学系统的结构兼具时空属性,任何教学系统都表现为一定教学活动的进程,教学系统的结构也即教学过程的结构,而教学过程在研究中又被人们加以不同层级的抽象。首先是教学模式,指“一种简化的、理论化的教学范式,具体的教学模式一般包括理论依据,教学目标、操作程序和操作策略四个部分”(李晓文等,2000)是两种或两种以上教学策略或教学方法的稳定组合(何克抗 & 吴娟,2008a)。而教学策略是指在教学过程中,教师和学生为实现教学目的,完成教学任务而采取的方法与技巧(余胜泉等,2003),教学策略与方法最终要还原为具体的教学活动(张立国,2006),并进一步分解为教学系统诸要素(如教师、学生、教学内容、教学媒体)。由此可见,教学结构并不是一个实体概念,而是一种系统的属性,教学模式、教学策略、教学活动,以及教学系统的诸要素都可以看成不同层级的系统,都具有一定的结构,因此在界定教学结构概念时应从不同的层次去理解。另外,结构还具有相对稳定性和有序性,结构与结构之间可以形成一个由低级到高级、由简单到复杂的发展系列,“一系统被称之为系统,实际上只是相对于它的子系统(即要素)而言的,而它自身则是上级系统的子系统”(魏宏森等,1995),因此结构的复杂性也取决于诸多结构层次之间的联结方式。例如,教学模式的结构复杂性是由教学策略本身的结构复杂性以及不同教学策略之间的联结方式所决定的。

基于上述讨论,教学结构的概念可以被界定为:教学结构是不同的教学系统要素(如教师、学生、教学内容和教学媒体)进行时空组合和互动的方式或序列。它具有不同的层级和复杂度,如教学系统的结构在宏观层面可以体现为教学模式的结构,在中观层面可以体现为教学策略、方法和活动的结构,而在微观层面则可以体现为各个教学要素的结构。

软件工程中的E-R图也称实体-联系图(Enti-ty-Relationship Diagram),提供了表示实体类型、属性和联系的方法(段爱玲等,2010),借用该图可以清晰地描绘教学模式、教学策略等与教学结构之间的关系(如图1),其中矩形框表示实体,椭圆形框表示属性,菱形框表示联系,具体联系又可以分为一对一联系(1:1)、一对多联系(1:n)和多对多联系(m:n)。

三、混合学习的宗旨:构建合适的教学结构

1、教学结构的影响因子

混合学习的宗旨在于实现组合优势,即根据具体的教学目标与情境进行教学模式/策略/方法的选取与组合,吸纳不同教学模式/策略/方法的优点,构建最适宜的教学结构,从而实现高效学习和深度学习。因此有必要了解教学结构的具体影响因素,从而有效指导混合学习的教学结构设计。

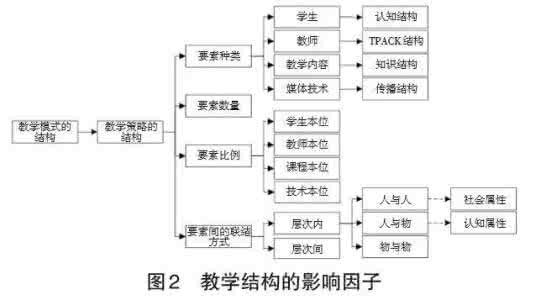

结构的表现形式包括:数量比例关系、时空结构关系,以及相互联结方式(赵文华,2001),据此,就教学模式、教学策略/方法和教学要素三层结构而言,教学结构的影响因子可用下图2表示。

目前,关于教育改革的探讨已经涉及如下教学结构影响因子:(1)要素种类、如在数字化学习环境下增加“教学媒体”要素(何克抗,2002)。(2)要素数量,如慕课(MOOCs)通过大规模学生数量而实现教学创新。(3)要素比例,如建构主义教育理念强调学生的主体地位而反对传统的直接讲授。(4)要素间的联结方式,如信息技术与课程整合的研究旨在实现信息技术与学生、教师、教学内容等其他教学要素的深度融合,从而营造信息化教学环境,实现新型的教与学方式,并最终实现传统教学结构的变革(何克抗,2009)再比如联通主义学习理念强调在开放网络时代,学生与其他要素的联结关系不再是静态固定化知识的传递,而是一种通过交互形成节点与联结的网络关系,其交互的知识具有动态性、隐性和生长性(王志军等等,2015)。但是,已有的教育改革研究对不同结构层次间的联结方式却缺乏探讨,比如如何根据教学需求选取和组合不同的教学策略。冯·贝塔朗菲(1987)早已指出“层次序列的一般理论显然是一般系统论的主要支柱”,教学系统的层次性是构成教学结构复杂性的一个重要维度,也是混合学习设计的关键,因此对结构层次序列的研究不容忽视。

2、教学结构序列(SPS)框架

对结构层次间联结方式的研究将是对何克抗教授所倡导的“主导-主体型”教学结构的深化。这里需要说明的是,“以教师为中心”、“以学生为中心”和“主导-主体型”等既可以理解为不同的教育理念,也可以理解为不同的结构特征,主要是基于要素的比例以及要素间的联结方式所进行的分类,是一种比较宏观的视角,能够引领混合学习实践的总体方向。有学者建议应考虑学科知识点、教师个人特质、中西方文化差异等要素,构建更为具体的教学结构(张海等,2010),这是一种微观的分析视角。若从结构层次间的联结方式这一个中观层面来考虑,将为“主导-主体型”教学结构的设计提供更可行的实践指导。如雅各布森等(Jacobson,2010、2013)所提出的教学结构序列(SPS)框架就是一个着眼于结构层次间联结方式的典型案例,其后续初步的实证研究已显示“低高型”教学结构序列的学习效果显著高于“高高型”的结构序列。

从教学结构层面进行混合学习设计,揭示了技术的真正价值在于创建不同的教学结构,尤其是具有变革意义的互联网技术对于构建技术强化的教学结构将具有重要优势。“信息技术与课程整合”的实质也同样在于通过技术的应用变革传统教学结构(何克抗,2009),在互联网时代,也有学者倡导用“互联网+课堂”取代信息技术与课程整合(王竹立等,2015)。社会系统结构包含能量流、物质流和信息流(吕新符,2003),信息在人与人之间传播所经过的路径即构成信息传播结构(司夏萌,2011),信息的传播离不开媒体技术的支持,媒体技术的发展也将推动信息传播结构的变更,进而影响整个系统的结构。闵家胤(2000)用四个英文字母形象地表示了社会系统结构的四个演变阶段:有核心的系统(O型)—等级控制系统(A型)—权力分散和权力制衡系统(M型)—多层次参与系统(W型)。对应的媒体技术演变则是身体语言与口头语言—书面语言—视听技术—数字化和网络化技术。不同的技术适应于不同的信息传播结构,比如身体语言与口头语言适用于小范围的双向单层次交流,书面语言适用于从上到下的多层次单向流动,而各类视听技术则打破了信息源的唯一性和传播的单向性,可以实现多源头多层次的双向流动模式,网络技术的出现则使得传播结构更为发散,从而形成多中心的网络化结构(吕新符,2003)。同样在教育系统中,各类教学媒体在创建不同类型的教学结构上也各具优势(如表1)。混合学习效果之所以被证明显著高于传统学习效果,其真正原因在于基于互联网的在线自主学习能够打破传统教学中单源头多层次的单向信息传播结构,从而改变传统的教学结构序列。将技术纳入教学结构序列设计框架中,以技术强化型尤其是以互联网技术强化型的教学结构序列设计为指导,将有助于把握混合学习“如何混合”以及“混合到何种程度”等核心议题,从而真正架起混合学习从理论到实践的桥梁。

教学结构序列(SPS)框架为教学结构的研究和混合学习的设计提供了一个相对深入的视角,但这一框架仍较为抽象,尚缺乏对一些重要因素的考虑,比如每一个阶段所持续的时间(Jacobson et al.,2013)。持续时间是影响要素比例的一个重要因子,在实际教学中应当如何分配课堂时间也是非常重要的议题,因此在SPS框架中非常有必要考虑高结构化教学策略和低结构化教学策略的权重。此外,在个性化教学的理念下,实际教学中还经常出现高结构化教学策略和低结构化教学策略同时使用的情况,比如在小组协作学习过程中,教师同时进行个性化的讲解或示范等,同时兼用两类策略也是“主导-主体型”教学结构的初衷。因此,在混合学习的教学结构设计中,还应考虑不同的教学策略是否同时使用这一因子。

基于上述讨论,对SPS框架予以进一步完善(如表2)。修订后的SPS框架继续保留对教学方法结构的划分,即保留高结构化(H)和低结构化(L)两类因子,但新增两个因子,分别是地位特征(表现为该教学方法持续时间所占的比例)和时序特征(即同时或者顺序)。

表2共归纳了11种教学结构序列,其中①④⑤将高结构化教学策略和低结构化教学策略并重,序列①表示,高结构化和低结构化教学策略在整个教学过程中同时运用,既保证了学生的主体地位,又全程发挥了教师的主导作用,这种序列能够兼顾个体差异,有助于实现个性化学习,也是“主导-主体型”教学结构思想的最佳体现。序列④和⑤只是在时序上不同,但这种差异却可能会带来显著不同的学习效果。序列④仍沿用传统教学中常见的高低型时序,而只是增加了低结构化教学策略的比重,典型案例就是罗伯特·塔尔伯特(Robert Talbert)的翻转课堂模式。这种模式强调在课前让学生学习录制的讲座视频并辅以练习,而在课上开展测评、解决问题和总结反馈等活动(宋艳玲等,2014)。课前的讲座视频其实是高结构化的教学策略,因此这种翻转课堂模式并没有实现对传统课堂教学结构序列的翻转(胡立如等,2016),本质上仍有较强的行为主义烙印。对于序列⑤,比较典型的是有效失败(Productive Failure)研究,它主张先让学生体验挑战甚至失败,然后再提供高结构化的指导,与直接讲授相比,这种方式可以激发学生创建更多的问题表征和解决方案(Kapur & Bielaczyc,2012;杨玉芽,2014)。序列②⑥⑦⑧则均以高结构化教学策略为主,其中序列②⑥⑦是典型的传统教学结构序列,而序列⑧则稍微有所不同,它开始是一个低结构化引入阶段,以帮助学生激发学习动机或者唤起相关先验知识。序列⑧与⑤在时序上一致,不同的是序列⑧进一步强化了高结构化教学策略,适用于问题挑战性过强或学习者处于初级学习阶段等情境。序列③⑨⑩?则均以低结构化教学策略为主,强调以学生为中心,这些序列在一定情境下的有效性已经被大量实证研究所证明,比如基于问题的学习(Sawyer,2014)、探究性学习(包昊里等,2015)、研究性学习(Chenetal.,2008)等都属于这几类序列或是其组合。

为了更好地理解这11种教学结构序列,表3进一步给出了其他一些可能的案例:

有两点需要注意:其一,修订后的SPS框架只是给出了基础的结构序列,实际教学中很可能会涉及多种结构序列的组合,如何克抗教授(2013)提出的英语学科跨越式“教学模式”,将课堂时间分配为教师引导师生对话、邻座学生俩俩对话和扩展听读三个阶段,可以大致归为“H—L—H”型教学结构序列;又如包昊罡等(2015)提出的包括“初探、讲解、深究、分享、评价、反思”六个阶段的“协作-探究”模式可以大致归为“l—h—L”型教学结构序列。其二,教学结构序列并不局限于课内,借助于任务驱动以及信息技术等策略,很多教学结构序列都将课内与课外相融合。以目前流行的翻转课堂为例,它自兴起后便衍生出多种教学模式,其中拉姆齐·马萨来姆(Ramsey Musallam)提出的“探索-翻转-应用”模式首先在课堂中采用引导式探究的教学方法,然后利用教学视频让学生在家中完成相关概念的自学,最后在课内由教师引导完成概念测试、材料延伸和评估(宋艳玲等,2014),因此它的课内外整体结构序列可总体归为“L—H—L”型。

四、混合学习模式的教学结构设计原则

修订后的SPS框架(见表2)将学习活动的教学结构进一步细化,但是SPS框架仅仅是一种分类标准,11种序列之间并不存在严格的优劣之分,因此它还不足以直接指导混合学习的设计,具体采用哪一种序列仍需要对各个序列的功能和适用范围进行界定,并结合对具体情境的分析来进行筛选与组合。因此,笔者将尝试在SPS框架的基础上对不同结构序列的适用范围以及功能等进行深入分析,由此通过界定现有混合学习模式的SPS特征,初步判断其是否优于传统学习效果,同时进一步指导在具体的混合学习设计与实践中如何从SPS框架中选用和组合合适的结构序列。实际上,已经存在丰富的研究成果蕴含着对教学结构序列设计的启示,其中典型的就是围绕建构主义理论的辩论,以及对信息技术与课程整合的探讨。

1、来自“建构主义”辩论的启示

混合学习的流行不仅源于信息技术的发展,关于建构主义的国际性争论也进一步为其奠定了坚实的理论基础,使相关人员进一步意识到要抛弃各种极端的认识论,“转而坚持以Blending Learning(混合式学习)为代表的新型教育思想(也就是“主导-主体相结合”的教育思想)”(何克抗,2010)。关于建构主义的争论发端于2006年科施纳等人所发表的文章《为什么在教学过程中的最低限度指导不起作用:关于建构主义教学、发现式教学、基于问题的教学、经验的教学和基于探究的教学之所以失败的分析》,后续相关争论都认为,“指导”对于促进更好的学习是必要的,而进一步的问题是给予什么样的指导以及什么时候提供指导(Hmelo-Silver et al.,2007;徐连荣等,2016)。这与SPS框架中对教学策略的地位和时空定向的分析有异曲同工之处。科施纳等(Akirschneretal.,2006)指出,严谨的研究已经证明对于从新手向中间型过度的学习者,直接的教学指导要比基于建构主义的最低指导更为有效。帕斯等(Paas et al.,2010)则指出,根据认知负荷理论,在学习的早期阶段,由于学习者内部认知负荷较高,所以他们应当按照直接指令进行学习;在中间阶段则可以学习样例,并通过自我解释来增加适当的负荷;而在最后阶段,学习者应当有足够的工作记忆容量来进行更多的问题解决。因此,当专业水平提升的时候,降低指导者控制并增加学习者控制是较为恰当的。另一方面,辩论还达成如下共识:即认为高结构化教学方法(即直接教学)更适用于结构良好的学科领域,而低结构化教学方法(即建构主义教学)则更适用于结构不良的学科领域(何克抗,2010)。因此,在决定给予什么样指导的时候,需要回归到教学诸要素的结构,如学习者的认知结构、发展水平、学科知识结构等,从而选择合适的指导类型。

关于什么时候给予指导,埃德尔森(Edelson,2001)指出,当学生理解了学习内容的必要性以及与实践的相关性之后,再提供短小的讲座,呈现关键信息,这种及时性的直接教学能够促进知识建构和迁移,此时的讲座是作为一种探究的支架,而并不是直接教学,这样将能够促进有意义学习的发生。施瓦兹和马丁(Schwartz & Martin,2004)也发现,在九年级学生中,与先听教师讲解案例的学生相比,先用统计学原理进行探究性问题解决的学生在随后的讲座中会学到更多。由此可见,从低结构化到高结构化的教学结构序列相对而言更容易取得好的学习效果,其他典型的研究成果还包括有效失败(Kapur & Bielaczyc,2012)、理想困难(Desirable Difficulties)(Bjork & Linn,2006)以及僵局驱动式学习(Impasse Driven Learning)(Vanlehn,1988;Vanlehn et al.,2003)等。

2、来自信息技术与课程整合的启示

混合学习和“信息技术与课程整合”研究存在诸多交叉,目前混合学习模式的设计仍主要依据狭义的概念,因此在线学习成了很多混合学习实践的必备成分,混合学习模式的研究也多围绕各类互联网技术与资源,比如基于Moodle、Blackboard等网络学习平台,基于MOOCs、SPOC等在线课程,基于电子书包、微信公众平台、虚拟社区等其他在线环境。本质上混合学习也是一种对信息技术与课程整合的探索,只是它更加强调互联网技术的应用。

信息技术与课程整合的研究将“整合”区分为课内整合模式和课外整合模式,国外更加注重课外整合模式,并在向课内整合模式过渡,如从90年代中期就流行起来的Web quest和Just In Time教学模式,到2003年发起的“运用技术加强理科学习”(Technology Enhanced Learning in Science,TELS)项目,而国内则一直都较为注重课内整合模式(何克抗,2009),如目前流行的“电子书包”项目。王竹立教授指出我国教育信息化存在两大误区:其一是过分强调课内整合(王竹立,2014b);其二是将互联网拒之课堂门外(王竹立等,2015)。因此,混合学习的教学结构序列不能仅局限于课堂时间,而应打通课内课外,尤其是在课外,技术的作用效果会更加明显。正如王竹立教授(2014a)所主张的“微课勿重走课内整合的老路,提倡将网络和现代信息技术主要用果只是传统课堂的复制,那么也很难实现混合学习的优势。

另一方面,信息技术与课程整合的研究强调“整合不是混合,而是把两者融合在一起成为不可分割的整体”(南国农,2013),教育、教学中的“整合”是指“教育、教学系统中各要素的整体协调、相互渗透、以发挥教育、教学系统的最大效益”(何荣杰,2010)。我国《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》进一步提出要实现信息技术与教育的深度融合,“深度融合”与“整合”的根本区别在于“前者能实现教育系统的结构性变革,而后者未能做到”(何克抗,2013)。从“混合”,“整合”到“融合”体现了信息技术要想实现教育变革就必须要转变传统的教学系统结构,正如《美国2010年国家教育技术计划》(NETP)指出的,信息技术在教育领域的应用成效甚微在于其并未触及教育系统的结构性变革。由此,混合学习中的“混合”二字值得审视,比如同样在课堂上利用计算机进行在线交流和互动,有的可以和面对面交流形成优势互补(Chen et al.,2007),而有的则可能被指责为“表演”和“作秀”(王竹立,2014b)再比如典型的SPOC模式,在线学习和面对面学习二者本身的结构序列也需要考察,因为它们本身可能就是在延续传统教学结构序列,那么其混合后也很难取得变革性的效果。此外,何克抗教授主张深度融合就是要实现“主导-主体型”教学结构,该类教学结构既注重建构主义学习理论,又承认“传递-接受”学习的有效性,倡导学教并重,重视资源建设和工具开发,并强调结合学科特点(何克抗,2013),这对于混合学习结构序列设计都具有直接的借鉴意义。

3.教学结构设计原则

对上述两大相关理论成果的回顾与分析为混合学习教学结构的设计提供了若干原则。一方面,在考虑低结构化和高结构化教学策略的地位特征时,要注意兼顾两者,并根据学习者特征和学科特征等予以调节具体的比重,例如,随着学生内部认知负荷的降低,可以逐渐增强学生控制(Paas et al.,2010),低结构化教学更适合于结构不良的学科领域(何克抗,2010)。随着教育层次的提高,从基础教育到高等教育,再到研究领域,知识的更新速度会更快,而稳定性和系统性则会更差(王竹立,2014c),因此网络化学习的信息超载、碎片化等特征会更加明显,此时低结构化的教学策略则会更加适宜。另一方面,在考虑时序特征时,从低结构化到高结构化的教学结构序列相对而言更容易取得好的学习效果;要突破课堂时间的限制,将课内课外设计相连通,特别是在课外,各类技术将能为实施不同的教学策略发挥更大的作用,尤其是互联网技术对于构建多中心网络化的信息传播结构具有重要优势,在变革传统教学结构序列上具有巨大潜力。当然,如何进一步界定11种教学结构序列的功能特征和适用范围还需要吸纳更多的理论成果,也需要更多的实践验证,从而为混合学习教学结构的设计提供更科学化的指导。

五、结语

工业经济时代所遗留的传统教学课堂已经受到来自各个领域研究者以及一线教师的质疑,信息技术的发展给人们带来新的教育变革的希望,传统教学的改革是大势所趋,混合学习无疑成为一种公认的发展前景。然而,正如教育史中一次又一次由技术发展所引发的若干对教育变革的希冀一样,单靠技术将无法触及教育改革的根本。因此,虽然混合学习已经成为一种可预见的教育变革趋势,但是仅从面授学习和在线学习结合的角度去考虑混合,将很难真正把握混合学习“如何混合”以及“混合到何种程度”等核心议题,教育变革的热潮必将又随着技术的更替而消退。真正的教育变革必然涉及教学结构的变革,结构与功能之间有着紧密的辨证关系,以教学结构序列(SPS)框架指导混合学习的设计,重新将技术的使用定位为改变教学结构的重要途径,将能够避免混合学习模式设计中的技术本位,让混合学习真正触及教育变革的本质。

优化“结构”的方式和途径至少有五类:第一是要素增减,即改变系统诸要素的数量或种类;第二是序列易位,即改变系统诸要素的序列或位置;第三是要素重组,即重新组合系统部分或全部要素;第四是比例变更,即改变系统诸要素在系统中的比重;第五是构型变换,即用系统诸要素组成的新构型替换旧构型(印铭,1987)。混合学习理念、信息技术与课程整合理念、教育信息化等都涉及了其中若干的结构优化途径,如果能够进一步以“教学结构”的视角加以引领与整合,那么电子书包、翻转课堂、MOOCs、创客等新兴概念都将不只是一种潮流,而是改变教学结构的重要手段,它们均旨在建立信息化时代全新的教育形态。

《人是如何学习的:大脑、心理、经验及学校》在导论中对已有的各类教学策略/方法、技术进行了归纳,并指明“问哪一种教学技巧是最好的就类似于在问哪一种工具是最好的”,“教学就像木工一样,工具的选择依赖于手边的任务和所使用的材料”(Bransford,2000)。教学结构对教学功能具有决定性的意义,结构的设计需要功能的指导,而教学功能则来源于具体的教学需求,因此教学策略的选取与组合离不开对教学需求和教学环境的分析,因此没有绝对意义上的最佳结构,混合学习系统的设计旨在构建最适合外部需求的结构,从而实现相对最佳的学习效果。

基金项目:教育部重大项目“学术规范和学科方法论研究”(11JDXF001)教育学子项目。

作者简介:胡立如,硕士研究生;张宝辉,博士,教授,博士生导师,陕西师范大学教育学院(陕西西安 710062)。

爱华网

爱华网