朱利安·巴恩斯与妻子派特·卡瓦纳,摄于2005年。派特因罹患脑瘤于2008年去世。

摄影:Dave M. Benett/Getty Images

这本薄薄的小书有着重大的纪念意义:它是由纸张取代白色大理石而筑成的一座泰姬陵。

沙·贾汗(Shah Jahan)为自己死于第14次分娩的第三任妻子修筑了那座带有伊斯兰式尖塔的陵墓;从严格意义上说——如他自己所指出的那样——疼爱妻子的巴恩斯则在此书中以书写的方式纪念自己唯一而无可替代的爱妻派特·卡瓦纳。从某种意义上说,派特·卡瓦纳是巴恩斯20部著作的“唯一促成者”,也依旧是巴恩斯所写的任何作品的受奉献人,即使她已于2008年去世。巴恩斯曾一度采用她的姓氏做笔名。而在《生命的层级》一书中巴恩斯则尊称她为共同创作者,并在后勒口上自己的照片下方也印上了一张她的照片——照片中的她有着好奇的神情、迷人的气质和赏心悦目的美。

但泰姬陵终究是一座陵墓:跟本书一样,无法令受其赞美的宝贵生命永生。宗教尚可骗我们相信其能征服死亡:但我们真的会笨到去指望艺术也能有此相同功效吗?

《生命的层级》以一首苦楚而哀痛的挽歌为结尾。然而,在写至这一结尾前,巴恩斯却几乎是以一种其在《10?章世界史》中使用过的迂回游历数个世纪的叙事风格描绘了一幅主人公徜徉天地间的独具特色的图景。只是本书中的旅程是空间性的,而非时间性的。生命的层级既是人的存在的三个层次,也包括我们穿行其中的各个层面以及我们这样做时所讲述的故事。巴恩斯从“最高处”讲起,以半纪实的叙述风格描写了19世纪末时一群飞上云霄的狂热气球飞行家。然后又转而回到地面,以小说化的叙述风格描写了一段发生在这其中一位气球飞行家——一位刚强的皇家骑兵卫队上校——与女演员萨拉·贝哈特(Sarah Bernhardt)之间的韵事。紧接着,巴恩斯以自己唐突而充满叫人难受的丧亲之痛的叙述描绘了那无可避免的尸入墓穴、生死相隔的悲剧。

在从天马行空的幻想滑落到疾病和死亡的冷酷事实的往复中的这种写作形式与风格的结合本应是完全行不通的——但巴恩斯凭借其敏锐的情感洞察力和高明的文字运用技巧却做到了。从天到地再到地下六英尺的墓穴的过程是一程毁灭之旅,如同被那将气球飞行家们的飞行器拖回地面的地心引力拖拽住一般。但这毁灭的过程带来的沮丧却被巴恩斯的写作技巧和对读者在不断循环的、不断在令人吃惊的新章节中闪回、重现的构想、措辞和主旨中穿梭的引导所抵消了,直到最后所有这些元素集合构成了一本立刻即漫不经心却又晦涩难懂,即琐碎又阴郁的书。轻浮抵消了沉重,只留下读者独自思忖着这变魔法般的书写是如何完成的——就像巴恩斯笔下的人物对违背常规地结合了轻与重的飞行器感到困惑一样。

现在回想起来,一切都变得更为明晰了。本书开头两节中所描述的所有内容,不论有多反复无常,都是在为第三部分做铺垫,使之呈现出一种不同于前两节的痛苦和忿怒。巴恩斯笔下的“气球飞行活动”犯了”骄傲自负之罪“(出处参见《旧约·以赛亚书》第14章第12-17节,有关”撒旦的罪“部分——译者注),毁灭了伊卡鲁丝(Icarus,希腊神话中代达罗斯的儿子——译者注);就像巴恩斯的早期小说《凝视太阳》中的飞行员那样,他们侵入了上帝刚刚离开的领土。他们的开拓之举暗示着我们凡人高涨、飘浮的幸福——正如巴恩斯在30年的婚姻中所享受到的那种幸福——终将在浮云消散时叫我们在悲痛中为之付出代价。“人世万物都是精确安排过的,”巴恩斯的一位丧夫的朋友这么告诉他:我们失去伴侣时所承受的痛苦与我们对他们的爱是成正比的(但是幸好痛苦不会和爱一样持久,如果我们够幸运的话)。

本书第二节描写弗雷德·伯纳比(Fred Burnaby)上校追求任性善变的贝哈特,起初让我颇为迷惑,我还自忖这是不是和《亚瑟与乔治》一书一样,是又一次对历史事件进行复原。其实,本书是对”小说是经巧妙移置和重排的事实“的一种躲猫猫式的承认,因为巴恩斯在本书中间接重现了自己与妻子的关系。

本书的第三节中——外界已被忘之脑后-——没有再提到派特,甚至没有向读者做任何交代。(我以私人的口吻谈及她,因为她曾是我的经纪人,是我结识了32年的老友;我并无意强调自己先于许多人与派特相识,但每当我回忆起自己比巴恩斯还要早两年与她相遇的情境时总能听到丧钟的哀鸣。)我理解他的有所保留。若将她做为书中人物来处理势必意味着对他们之间的亲密关系的挥霍;尽管他自称是”她最主要的铭记者“,但那份记忆却是”内在化的“,深藏于他的心底。若将她写入书中也将是妄求能以某种方式让她死而复生,而巴恩斯这个坚定的无神论者明白这是一种懦弱的荒唐之念。

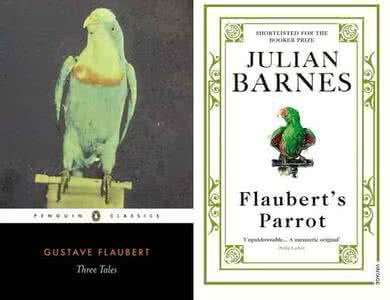

所以,取而代之,他将她设定为书中迷人的女演员贝哈特,而将他自己——我猜想——设定为对她充满崇拜之情但终究与她格格不入的爱慕者——像《福楼拜的鹦鹉》和《在她遇到我之前》中的主人公一样,只会一味地过分关注”她那些满脸笑容、随从般的旧情人们“。小说是对现实的美化:在贝哈特断绝了与伯纳比的关系后,他的痛苦只有借由旅行和帝国战争来缓解,而在其中一场战争中他幸运地被刺中颈部而身亡。

《生命的层级》的第三节完全是一场自我苦修,巴恩斯想象了一个自杀的计划,并选择了可以终结其性命的锋利的日本刀。悲痛者无法宽恕面露生机的其他人;巴恩斯对那些笨拙地试图安慰他或分散他的注意力的朋友毫不留情,当他们用欠妥当的词语委婉地说起死亡的严酷事实时,巴恩斯会如词典编撰者一般地对他们嗤之以鼻。我觉得他并不期待、甚至并不希望从这种极度的痛苦中走出来,而这本身就是一种致命的伤病。幸而在本书的最后几页他的情绪渐渐轻松起来,他写到即使仍难以接受现实,但自己又恢复了平静,并重拾了从”这奇迹般的诡计艺术“中所获得的乐趣。

一如既往,他在本书中使用的措辞都是经过谨慎挑选的。艺术能变戏法却不能创造奇迹,也无法使人死而复生。但重现(/陈述)——重访过往,使之再次被呈现出来——却可能是退而求其次的最好办法和我们唯一的希望。

爱华网

爱华网