多年以后,面对浩瀚星海,远航的星舰文明将会回想起公元2016年2月11日,人类公开宣布首次探测到引力波信号的那个遥远的夜晚。

我们的征途是星辰大海。

本文作者刘博洋,天体物理学博士生。微信公众号“天文八卦学(ID:astrobaguaology),知乎ID:刘博洋。LinkedIn中国获授权转载。

先来看一下这个酷到爆的两分钟小短片,感受下什么是《碰撞的黑洞和引力波》,向爱因斯坦致敬!

字幕由微博博主:@科普君XueShu 翻译。

LIGO新闻发布会说了些什么?

“我们探测到了引力波。我们做到了。”

细节:

1.这次发现的引力波事件发生于2015年9月14日9:50:45

所以,在所谓“正式开始观测”前4天,LIGO就已经探测到了引力波!!!

至于这段话,

没错。LIGO团队新闻发言人Gabriela González在发布会上,回答的第一个问题,就是Nature杂志记者问的,关于在正式开始观测之前(试观测)就已经探测到引力波这件事。González终于没啥心理负担的表示“Not an injection”——“人为添加信号”一说,确实是LIGO浑水摸鱼的危机公关之辞。

2、36+29=62+3,5.1 sigma

此前泄露的数字没错!(一个36太阳质量的黑洞和一个29太阳质量的黑洞并合为质量62太阳质量的黑洞,损失的3个太阳质量的能量以引力波释放了出来。信号的置信度达5.1 sigma,也就是有99.99998%的把握认为没看错,达到了“发现”的标准。)

现在,我终于可以大喇喇的把文章里的图贴出来了——在发布会之前一个多小时,一份从高能所流传出来的paper瞬间传遍了所有关心这件事的人。

<img src="https://pic2.zhimg.com/f1dbf0bdfd498d48a8d821f1731636b1_b.png" width="576" height="328" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="576" data-original="https://pic2.zhimg.com/f1dbf0bdfd498d48a8d821f1731636b1_r.png">(两个站的结果对比——在信噪比比较好的地方,几乎完全一致!)两个站的结果对比——在信噪比比较好的地方,几乎完全一致!

3、引力波源的光度距离大约是410 Mpc,也就是红移~0.09处,13亿光年之外。

银河系的直径仅仅是十万光年。到仙女星系的距离仅仅是250万光年。

13亿年前,当地球上仅有蓝藻辛勤的制造着氧气,为接下来漫长岁月里生命的繁荣做着准备的时候,两个算不上太大的黑洞与彼此融合——这融合激起的涟漪跨越13亿光年的无数星系团、气体、尘埃、恒星,扫过地球,引起相当于一个质子直径千分之一的微小变化——居然还就被蓝藻的后代发现了……

引力波源的方向位于南半球大麦哲伦云附近。但是因为现在LIGO只有美国这两个站,定位定的不准,只能画出这么个长条形的概率分布。等以后欧洲的VIRGO,甚至日本的KAGRA、印度的LIGO-India都上马之后,对引力波源方向的定位会有极大的改善。

4、两个黑洞合并瞬间,把3个太阳质量转化成了能量,以引力波的形式发射了出去。这个功率大约是可观测宇宙所有恒星功率之和的50倍!

<img src="https://pic3.zhimg.com/0af25c6b3f4a3741062abf7c3e8342be_b.png" width="756" height="757" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="756" data-original="https://pic3.zhimg.com/0af25c6b3f4a3741062abf7c3e8342be_r.png">(在并合之前,两个黑洞之间的在并合之前,两个黑洞之间的相对速度达到了将近0.6倍光速——对宏观物体来说,这相当夸张了。

5、这次引力波事件的引力波振幅峰值是~10^-21,改造之前的LIGO,所谓“initial-LIGO”,其实也能勉强够得着这个灵敏度。

但是光够得着峰值是不够的,要辨认出波形特征,需要能看到更暗的地方。这就是为什么改造前的LIGO用了十年时间一无所获,而改造之后灵敏度提升了10倍的advanced-LIGO,一开机就看到了想要找的东西。

但是注意,未来3年中,LIGO还会继续本轮的改造,其灵敏度还会有3倍的增长!迎接未来的更多引力波事件吧!

根据可靠线报,这个“完整结果”的意思是——在过去的四个月中,LIGO发现了不止这一例引力波事件!没错,在新闻发布会召开之前,引力波天文学的时代已经悄然拉开了序幕。

6、这次的发现是美国的LIGO做出的,而LIGO的欧洲伙伴,拥有一架稍小的激光干涉引力波天文台的VIRGO团队,也在同一时间召开了新闻发布会。

美国的新闻发布会是美国国家自然基金委员会(NSF)的一名官员主持的,开场后先照例“感谢国家”、感谢国会、感谢纳税人了半天。所以一度VIRGO这边发布会的进程要比LIGO这边更快。

当然,平心而论,就这种事上,我们确实感谢美帝国主义及其纳税人。

当然,我们也希望有朝一日,世界可以因为这样的事情,感谢我们。

7、发布会上有一句话让我很感动:

引力波到底能告诉我们什么?

引力波的发现验证了广义相对论最后一个未被实验直接检测的预言,但引力波带来的认知革命绝不止步于此。引力波为我们打开了除电磁辐射(光学、红外、射电、X射线等)、粒子(中微子、宇宙线)之外,一个全新的窗口——我们从未能够以这样的方式观察宇宙。

在引力波这个新窗口中,我们不再是以电磁场、物质粒子作为观察宇宙的凭借——我们感受的,是时空本身的颤动!因为引力波是一个bling~bling~闪闪发亮的崭新窗口,我们得以看到(或可能将会看到)很多以前极难观测的天体和现象。

引力波将会告诉我们:

1、黑洞是不是真的存在?

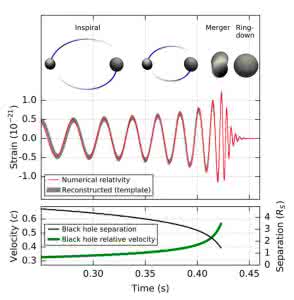

LIGO的直接探测到的第一例引力波事件(据说)来自两个恒星质量黑洞的并合。两个黑洞并合前,会在与彼此的绕转中搅动周围的时空,向四周散发出涟漪般的引力波。这些引力波带走了一部分双黑洞系统的引力势能,让两个黑洞越绕越近、越近越快。而两个黑洞最终并合之后,融合成的大黑洞会经过几下“摇摆”,才会融成完美的球形。所以今天发布的引力波事件的波形大体如下图所示:

在第一个阶段“旋进”时,引力波的周期越来越短(频率越来越高),振幅越来越大;到第二个阶段“并合”时,频率和振幅都达到极值;在并合之后的“衰荡”阶段,振幅急剧减小到零。这样的波形非常有特点——如果做成人耳能听到的音频,就像是旋转着冒出水面并破碎的气泡一样,非常有意思。

正是因为这种波形的振幅、频率变化非常有特点,让LIGO团队得以把这一类波形在各种具体参数组合下的不同形状做成模板库,用于和LIGO实际收集到的信号做匹配。所以LIGO才能够顺利的找到这次的引力波事件。

于是乎,既然探测到了两个黑洞并合的事件,我们自然知道——黑洞是存在的!

你说,我们不是早就知道黑洞存在了么?

其实不完全是……实际上我们虽然已经观测到海量的天体物理现象,是可以用黑洞的存在予以完美解释的,比如绕银心旋转的恒星的轨道表明,它们所围绕的,是一个在很小尺度内拥有巨大质量的天体——但是这不一定是个黑洞呀……(虽然我们并不相信会是别的什么东西)

<img src="https://pic4.zhimg.com/238da6ace493c0690ae9b73156190343_b.png" width="1280" height="720" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="1280" data-original="https://pic4.zhimg.com/238da6ace493c0690ae9b73156190343_r.png">

“非凡的预言需要非凡的证据”。黑洞是天文学家、物理学家的绝好玩具,好到他们不敢轻易相信它的存在。由双黑洞并合产生的引力波的发现,给出了黑洞确实存在的空前牢靠的证据。

2、引力波是以光速传播吗?

有波就有对应的粒子。引力波对应假想的引力子。如果引力子像光子一样,没有质量,那也应该以光速传播,这是经典的广义相对论的预言。但是也有人表示,如果引力子有一点质量,也许有助于解释宇宙加速膨胀。而如果引力子有质量的话,它就会以低于光速前进。这样如果我们能分别观测到一次高能事件产生的电磁辐射和引力波,看看它们到达地球有没有时间差,就能知道引力波是否在光子之后抵达地球,也就是引力波是否以光速传播。

是,则再次捍卫老爱;不是,更是动摇物理大厦基础的重要发现。

<img src="https://pic4.zhimg.com/d951052092e3ae6270d4902a2a8b3f33_b.png" width="1007" height="358" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="1007" data-original="https://pic4.zhimg.com/d951052092e3ae6270d4902a2a8b3f33_r.png">

实际上就在引力波大新闻的论文发表的同一期PRL上,就有另一篇文章讨论引力波的速度。这篇文章通过对我们发现的第一对双脉冲星(Hulse-Taylor脉冲星)的观测,把引力波的速度与光速的差别限制在0.01以下。

对了,这对脉冲星也是Hulse、Taylor两位前辈天文学家首次间接验证引力波所使用的源呢!PRL这显然是故意的^ ^

<img src="https://pic4.zhimg.com/352ec9c2eb9f9614ee50e7f4a3835ac7_b.png" width="450" height="500" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="450" data-original="https://pic4.zhimg.com/352ec9c2eb9f9614ee50e7f4a3835ac7_r.png">(Hulse-Taylor脉冲星轨道周期的变化,符合因辐射引力波损失能量而导致周期变短的广义相对论预言。这两位仁兄也因此获得1993年诺贝尔物理学奖。)Hulse-Taylor脉冲星轨道周期的变化,符合因辐射引力波损失能量而导致周期变短的广义相对论预言。这两位仁兄也因此获得1993年诺贝尔物理学奖。

3、宇宙弦存在吗?

有理论认为,宇宙早期相变过程中,可能产生极细却具有宇宙学尺度的长度的“宇宙弦”。

这些宇宙弦就像耳机线,总有一天会自己打成结。当它们打结时,结点会发生断裂,并以引力波的形式释放出能量。

<img src="https://pic4.zhimg.com/3b9e8571ef2fae2eae4eb1f1cb197577_b.png" width="950" height="418" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="950" data-original="https://pic4.zhimg.com/3b9e8571ef2fae2eae4eb1f1cb197577_r.png">

这种现象,如果真的存在,引力波是其释放能量的主要机制。

<img src="https://pic2.zhimg.com/1a5265d48f1ba8f626f3bd810bfc4e55_b.png" width="1097" height="317" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="1097" data-original="https://pic2.zhimg.com/1a5265d48f1ba8f626f3bd810bfc4e55_r.png">(宇宙弦打结的时候释放出的引力波波形模拟) 宇宙弦打结的时候释放出的引力波波形模拟

有些脑洞大的物理学家猜,也许宇宙弦的打结能够产生封闭类时曲线——通俗的讲也就是可以实现时间旅行——这确实是我们期待能探测宇宙弦的一个好理由。当然,应该注意到,过去一二十年中,COBE、WMAP等宇宙微波背景辐射(CMB)探测卫星并没有找到宇宙弦对CMB留下什么痕迹,也就是说即使宇宙弦真的存在,也不会有特别主要的作用。今天Kip Thorne在回应记者提问时,也表示,引力波会有助于我们加深对时空弯曲的理解,但要说时间旅行,还太太太早了点。

4、中子星上有山吗?

中子星是大质量恒星死亡时,核心残留的致密天体。它们的大小跟北京二环差不多,质量却可达两个太阳质量。这么致密的天体,表面重力加速度非常大,以至于任何一点凹凸不平,都应当会被重力差破坏掉。所以理论上,中子星应该是完美的球形。

不过有天文学家相信,也许中子星上也是有“山”的——海拔几毫米的崇山峻岭。这些“山”的存在,让中子星有了微小的不对称瑕疵,这样的瑕疵像一个小小的伤口,会使高速自转的中子星通过引力波不断损失能量。

而我们,可以通过监听中子星发出的引力波,来推测其上山峦起伏的情状。这给我们提供了一种新的探索中子星极致密物态性质的方法。

5、恒星怎么就爆了?

大质量恒星生命终点的时候,可能在一场剧烈的超新星爆炸之后塌缩为黑洞或中子星。但我们现在还不知道,超新星具体是如何点燃的。监听超新星爆炸时的引力波波形,与电磁波段的观测进行对比,可以给我们提供检验现有模型的更多依据。

6、宇宙膨胀的多快?

现在我们测量宇宙膨胀速度,使用的是Ia型超新星作为“标准烛光”——因为发现宇宙加速膨胀而获得诺贝尔奖的哪几个大哥,都是靠观测Ia型超新星拿奖的。

不过要是Ia型超新星不够准确,可就麻烦了。好在引力波能给我们提供一个独立的“标准烛光”:通过测量引力波事件的强度,我们能推算出引力波源的距离。如果我们能在电磁波段上找到引力波源所在的星系,就能比较该星系的红移与引力波源距离之间的关系——这样我们就又多了一种测量宇宙膨胀速度的方法。

本段主要参考、编译自2月9日Davide Castelvecchi在Nature新闻栏目上发表的短文《Gravitational waves: 6 cosmic questions they can tackle》。

“爱因斯坦当初认为引力波太过微弱而无法探测,并且他从未相信过黑洞的存在。不过,我想他并不介意自己在这些问题上弄错了。”——马克斯·普朗克引力物理研究所(阿尔伯特·爱因斯坦研究所)所长Bruce Allen

“通过这项发现,我们人类开启了一场波澜壮阔的新旅程:一场对于探索宇宙那弯曲的一面(从弯曲时空而产生的事物和现象)的旅程。黑洞的碰撞和引力波的观测正是这个旅程中第一个完美的范例。”——索恩(Kip Thorne)

“引力波的直接探测实现了50年前就设定好了的伟大目标:直接探测难以捕捉的事物,更好地理解宇宙,以及,在爱因斯坦广义相对论100周年之际完美地续写爱因斯坦的传奇。” ——加州理工学院,LIGO天文台的执行官莱兹(David H. Reitze)

本文作者刘博洋,天体物理学博士生。微信公众号“天文八卦学(ID:astrobaguaology),知乎ID:刘博洋。LinkedIn中国获授权转载。

欢迎更多媒体、企业与组织与我们展开内容合作(请在公众号回复“赤兔”)。如有问题请联系领英客服电话:4000106277。

长按下方图片,识别图中二维码,订阅每日必读的职场干货。

2016 领英 保留所有权利

爱华网

爱华网