一部中国文物保护史,同样也是一部文物破坏史。有哪些文物惨遭毒手?谁又应当为此负责?

文|沈田盈

几乎没有人会注意,在故宫藏本《清明上河图》卷首八十厘米有一处最大的缺损。

画面中有一架拴着牲口的木栅,但牲口仅留头部。然而在 1973 年之前,画面可不是这样的,当年故宫重新揭裱《清明上河图》时认为这块补绢上的动物是“尖嘴立牛”,为后人补画,并以与原画意境不符将其删去。

这一删改在 1995 年清明上河图公开展出时引起轩然大波,学者普遍认为原画上是驴,而不是所谓的“尖嘴立牛”,故宫冒然删画的行为无异于毁坏国宝。

因为考据不足、技术落伍等原因导致文物毁损在中国的文物保护历程中屡见不鲜,从经验得自教训这个角度看,中国文物保护史同样也是一部文物破坏史。

文物保护的蒙昧时代

提起中国的文化遗产学,许多学者会上溯到宋代兴起的金石学,将古代贵族的古物收藏和研究作为文化遗产事业的开端。而皇家一直是收藏古董的重点单位,现在故宫博物院下属的文物修复部门最初就源于清宫造办处。

然而即便到了清末,官方和民间依然没有文物这一概念,更谈不上保护。对金石字画之外的其他文化遗存,只要求能满足实用目的和信仰需求,无论是出发点还是效果,都与今天的文物保护观念相去甚远。

以历史建筑的继承和使用为例,始终伴随着对空间、结构和内外装饰的改造,这点在遗存至今的古代木构建筑上尤为明显——大部分都经过结构调整和构件替换,以及壁画彩画的重绘。

在为佛像重塑金身可以累积功德的佛教理念驱动下,对石窟寺等一些大型不可移动文物的整修就存在大量重妆塑像、重绘壁画的行为,甚至对文物本体造成严重破坏。

譬如清初宣大总兵佟养量主导云冈石窟的维修工程,直接在佛像上打孔以安装脚手架,之后在表层敷泥重妆,泥层脱落后,千疮百孔的佛像犹如被机枪扫射过。

▍云冈石窟第三窟内的佛像

在缺乏对文物有效保护和管理的情况下,晚清民国的外国探险家、传教士与中国古董商一起掀起了中国文物破坏和流失的狂潮,大受刺激的中国学术界开始呼吁国家管理古物,但政府忙于战事无暇顾及。

所幸伴随着西方考古学和博物馆学理论的传入,中国的考古和博物馆事业持续发展,时局的缓和也让政府开始试图将文物纳入管理当中。

1928 年,南京政府设立中央古物保管委员会,1930 年又颁布了《古物保存法》十四条,然而文物国有的进程随着之后的战乱戛然而止,不过,1933 年故宫文物的成功南迁也证明了这种尝试的必要性。

▍1933 年山海关失陷后,故宫博物院理事会决定将部分文物运走,一万余箱文物经上海、南京、四川,最终运抵重庆

文物保护也要大跃进

直到 1949 年新政权建立,战争结束,制定文物管理制度才被重新提上日程。

1950 年,《禁止珍贵文物图书出口暂行办法》和《古文化遗址及古墓葬之调查发掘暂行办法》相继颁布,各地也开始了博物馆和文物管理所的筹建工作。

然而,地方似乎并未与中央的号召保持一致,在大规模平整土地的过程中,大量古遗址与墓葬遭到破坏,各地的城墙、古建筑也在城市建设和扩张中损失惨重。

五十年代末,在甘肃、河南等地的水利建设中,一些处于淹没区的文物得到了搬迁机会,并作为那个年代为数不多的文物保护成果大加宣传,但抢救的功绩无法掩盖因时间仓促和技术低下导致的种种损失。

1959 年,始建于元代的道观永乐宫由位于三门峡水库淹没区的永乐镇整体迁至龙泉村,搬迁过程中构件的拆卸重组和壁画的切割对文物造成了不小的影响。吊诡的是,由于水库蓄水量计算失误,龙泉镇并没有被淹没。

▍山西芮城永乐宫山门

除了被动的搬迁,各地的文物部门也进行了一些主动修复文物的尝试,但由于专业人员的缺乏和工程技术的简陋,许多修复工程的效果十分简单粗暴。

位于陕西礼泉的唐肃宗建陵石刻,六十年代的修复将榫卯、铁箍直接固定在石刻本体上,又用水泥对裂缝进行灌注,对石刻造成了新的破坏。

▍陕西礼泉唐肃宗建陵石刻

山西芮城的广仁王庙同样未能幸免于难,1958 年修复这座唐代木构建筑时,直接将木材中腐朽的部分锯掉,而施工时拍摄留档的照片因保管不善丢失,导致 2014 年再次修复时,已无法弥补当年暴力修复造成的破坏。

▍修复中的山西芮城广仁王庙

五十年代后,历次政治运动使中国陷入长久动荡,文物部门的运转也几近停滞,一些针对文物古迹的故意破坏更是造成了灾难性后果。

莫高窟岩体加固工程几乎是这个时期唯一的大型文物保护工程,但这次由周恩来亲自批示、至今仍被许多人传颂的工程,今天看来,技术上却有许多值得商榷之处。

1963 年用混凝土加固了莫高窟南区的崖体,一定程度上解决了崖体风蚀崩塌的问题,但也掩盖了崖体所包含的丰富历史信息,当今天一些新型保护材料出现时,混凝土造成的影响却已不可逆转。

▍莫高窟南区外景

除了技术,落后的体制对文物造成的破坏同样令人唏嘘。1973 年因物资紧张,故宫博物院将一批清代盔甲“处理”后作为福利,职工抽走铠甲内的顶级苏造丝绵,剩余的铜饰件则归院方所有。

西风东渐的科技保护

相比中国才走出蒙昧时代尝试种种文物保护,欧洲关于文化遗存如何保护的讨论已持续了数个世纪,并逐渐形成了现代文化遗产学的基本体系。

在欧洲诸国中,意大利是拥有世界文化遗产数量最多的国家,不仅掌握了出色的文物保护修复技术,还形成了完备的文化遗产理论体系和管理制度。

中国借助意大利的经验构建了自己的文物管理体系,同时从化学、地质、物理等学科抽调人员,建立了一支以科学技术手段为依托的文物保护技术队伍,逐渐取代传统修复技师。

然而在用现代科技保护文物的实践当中,错误的思路和不成熟的技术仍有可能付出文物受损的代价。

铸于后周的河北沧州铁狮子,在 1984 年为了配合吊装移位的工程,向其腿部裂隙灌注了硫磺锚固混合液,结果裂隙日趋严重,即使在 1994 年清除了灌浆,仍无法停止劣化的趋势,最终失去自主支撑能力。

▍经人工支撑的河北沧州铁狮子

古建筑保护的情况则不同于其他类型文物,这类文物的保护和修缮始终由建筑学家主导,难免与专业的文物保护理念有冲突。上世纪八九十年代的古建修复就出现一股复原性风潮,即修缮过程中去除后代变动的部分,将建筑还原到始建时的状态。

然而在实物与文献遗存都极为有限的情况下,今人对古代建筑的了解终究有限,还原最初状态几乎不可能,这样的修复方式反而会造成历代修缮这一重要历史信息的损失。

位于河北正定的开元寺钟楼,梁思成认为该建筑下层可能保存了唐代结构,上层则是清代重修。1989 年修复时,钟楼的二层被拆除,重建成为仿唐建筑。这次维修不仅破坏了清代的建筑,还拆毁了很有可能同属唐代结构的月梁。

▍正定开元寺钟楼

山西五台的南禅寺同样也被强行“初始化”,这座始建于唐建中年间的小型佛殿,是中国现存最早木构建筑。1974 年落架大修时揭去顶瓦,发现叉手周围的驼峰、短柱等构件不受力,于是,它被当作后世增添的构件而拆除。

▍山西五台南禅寺大殿

复原性修复也体现在同时期部分遗址类文物的修复中。为了配合旅游开发的需要,一些原本已没有地面建筑遗存的文物,选择直接在原址复建地面建筑,结果破坏了地下的建筑基址,使学者难以通过考古发掘获取遗址原貌信息。

位于河南巩义的宋仁宗永昭陵,在 1995 年被改建成公园,复建的建筑参照陵园考古发掘的成果,大都精准覆盖在原址之上。

▍河南巩义宋仁宗永昭陵园区

文物保护的“新常态”

进入 21 世纪,当代文物保护理论终于在中国得到广泛认同,可辨识、可再处理、不改变原状等理念,也成为中国文物保护工作者们的基本工作原则。但有关方式方法、修复尺度等问题的争论远未停止,保护工作的最终效果仍然取决于主导者自身的理解。

重庆大足宝顶山千手观音石刻,经过五年修复工作,最终呈现为“重塑金身”的效果,引发了行业内外的激烈探讨。毁誉双方的争论,事实上反映出美学修复与原状修复理念的冲突。

▍重庆大足宝顶山千手观音石刻修复前后对比

近年来政府对文化遗产越发关注,大量资金投入导致各地掀起运动式保护的浪潮,短时间内一大批文物保护项目纷纷上马,但工程质量却无法保证。

一位在山西洪洞广胜寺水神庙修复壁画的女性,曾因其美貌和甘于清贫引发广泛关注,但后来有专业人士指出,“最美女壁画师”因专业性不足存在不当修复,实则“毁文物”,它侧面反映了现阶段文物保护从业者水平良莠不齐。

▍山西洪洞广胜寺水神庙壁画

与文物保护工程的热火朝天相比,文物管理领域则颇为无奈。时至今日,基础建设仍然是文物破坏的主因,作为文物管理机构的地方文物局经常无力阻止。地方文物保护状况往往取决于该地文物局的行政级别,以及地方政府对文物工作的重视程度。

此外,一些文物建筑还存在着产权、管理权不清的问题,这种公与私、文物与宗教关系混沌不清的状况对文物保护十分不利。

山西繁峙正觉寺作为文保单位的同时,也是宗教活动场所,2013 年,该寺始建于金代的大殿被僧人用油漆粉刷一新,而当地文物部门并没有履行监管的责任。

▍繁峙正觉寺大雄宝殿

基层文博机构的问题同样严峻,许多低级别博物馆的展陈和库房条件十分原始,很难保证文物安全,某县级博物馆还曾发生过因保存不当导致十余件馆藏青铜器全部腐蚀成铜渣的悲剧。

基层文管所也因经费短缺、人手不足,使田野文物的保护面临极大危机,这在文物密度大且文物盗窃猖獗的晋、陕、豫等省尤为明显。

▍山西介休龙天庙正殿彩塑,该殿内的彩塑头部全部被盗走,现存头部为 2014 年前后补塑

考古学与文物保护看似关系密切,但由于知识结构和工作性质的差异,在很长时间里考古学家都对文物保护的相关知识缺乏了解,也会在考古工作中犯一些常识性错误。

河北临漳邺城遗址在最初的发掘工作中,一些表面保存有彩绘的造像被直接用水清洗,结果泥土与彩绘一同脱落。

▍河北临漳邺城遗址出土的东魏佛造像

公众对文物越来越高的热情也在改变着文物工作的模式,文物保护工程不得不接受媒体与非专业人士的监督。在许多人眼中,文物理应保持斑驳甚至破败的外观,即使它已经处在十分危险的境地。

2014 年辽宁绥中小河口长城的加固工程,对部分破坏严重、有崩塌危险的墙体采用设置牺牲层的方法进行加固。然而这一“救命”工程却被媒体描述为“长城被水泥抹平”,国家文物局最终没能顶住舆论压力,选择承认失误息事宁人,并全面收紧长城维修工程。

▍敦煌的汉代长城遗址。与辽宁小河口长城类似,敦煌汉长城在加固已经因风蚀而危殆的墙体时,优先考虑的是文物安全而非外观

众口难调的公众意见很可能对部分继续保护的长城造成致命影响,事件过后,偏远地区的长城保护依然无人问津,毕竟对于大部分人来说,去影院看长城如何阻挡怪兽拯救人类,远比修复几堵古代土墙更有民族自豪感。

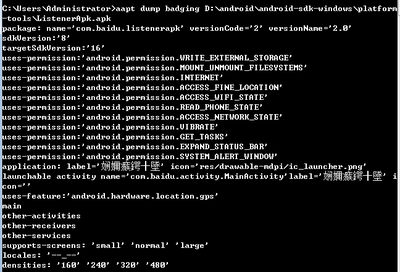

百度搜索“爱华网”,专业资料,生活学习,尽在爱华网!

爱华网

爱华网