一个人的言行,总有一部分愿意别人知道,或者不妨给别人知道,但有一部分却不然。然而一个人的脾气,又偏爱知道别人不肯给人知道的一部分,于是尺牍就有了出路。这并非等于窥探门缝,意在发人的阴私,实在是因为要知道这人的全般,就是从不经意处,看出这人——社会的一分子的真实。——鲁迅《孔另境编<当代文人尺牍钞>序》

最近事情多,倒不是因为中国年的缘故,——那自然是大件事,虽然不受翔氏待见很多年,——如今使人着恼的,是很多其它或大或小件事,堆堆叠叠,同步发生。Multitasks是非但雇主所望每个雇员都具备的看家法器,雇员自己也恨不能瞬时变种生成三头六臂,便是居家坐镇的太宰,都朝思暮想着怎么寻个法儿,造几重替身三班倒:

撒豆成兵太奢侈,黄豆且要留着打豆浆、发纳豆、点豆腐,虽然价低,可是用量不容小觑,又不知是否转基因,万一成了兵却没了太宰的聪明才智,也是白忙;和泥巴捏小人儿太高雅,太宰自问艺术细胞空空如也,侥幸捏出个人形,怕也是送进烤箱做兵马俑来得实际些;那就只能学猴子拔毛了——头发本宫自备,谁借口仙气儿来?

各各无法可解,事情还得做,忙得昏头时分,索性就搬书闷头读,眼不见为净。消极应对的后果不外乎,事做得七七八八,书也读了三大本,想想真不算亏,可怎么好像也没捞着便宜呢。

读完的三本书里,有一本是先生的《两地书》,收了与许广平自1925年至1929年间的部分通信。太宰尚未八卦到由此就颠颠儿地去翻查其情史,单从这几年信件的内容、称呼、口吻,也可窥见二人关系的发展:从起初的师生,到后来的知交,再到更后来的夫妻;所谈从主义理想国家民族,到工作心得交友八卦,再到居家琐事鸡毛蒜皮。鉴于太宰多多少少还是有些八卦等级的,所以对这最后一部分尤为喜欢,因为那里面,记载了一对平常夫妇的彼此思念,爱恋,和唠叨,与前面的高谈阔论相较,更有真实的人的味道。

话说回来,其实这味道,在中间部分的几封信里也渐露端倪。既然太宰矢志不渝地要做吃货,那就“举个栗子”吧。

1926年9月,先生受林语堂先生邀,往厦门大学任教,同期许广平赴广州,往广东省立女子师范学校任教。在厦大各种忙碌和无聊了一阵子,先生颇有了奋起直作的勇气,同年10月28日信记道:

楼下的后面有一片花圃,用有刺的铁丝拦着,我因为要看它有怎样的拦阻力,前几天跳了一回试试。跳出了,但那刺果然有效,给了我两个小伤,一股上,一膝旁,可是并不深,至多不过一分。这是下午的事,晚上就痊愈了,一点没有什么。

太宰看到这段,是没忍住大笑了出声,惹得净坛也跟着八卦起来的。于是当个笑话讲给他听。算下来那时先生约摸45岁了,这么大个人,学毛头小子翻墙,情状不消多想也很有乐。此外还有若干段,一点点地给那张留着一字胡的黑白照片上了色:

卖乖:

海水浴倒是很近便,但我多年没有浮水了,又想,倘若你在这里,恐怕一定不赞成我这种举动,所以没有去洗,以后也不去洗罢,学校有洗浴处的。——摘自1926年9月12日信。

牢骚:

此地不但交通不便,招考极严,寄宿舍也只容四百人,四面是荒地,无屋可租,即使有人要来,也无处可在,而学校当局还想本校发达,真是梦想。……我们来后,都被搁在须作陈列室的大洋楼上,至今尚无一定住所。……我现在如去上课,须走石阶九十六级,来回就是一百九十二级;喝开水也不容易,幸而近来倒已习惯,不大喝茶了。——摘自1926年9月20日信。

八卦:

白果尤善兴风作浪,他曾在女师大做过职员,你该知道的罢,现在是玉堂(按,林语堂)的襄理,还兼别的事,对于较小的职员,气焰不可当,嘴里都是油滑话。我因为亲闻他密语玉堂,“谁怎样不好”等等,就看不起他了。前天就给他碰了一个钉子,他昨天借题报复,我便又给他碰了一个大钉子,……——摘自1926年9月25日信。

发誓:

听讲的学生倒多起来了,大概有许多是别科的。女生共五人。我决定目不邪(按,原文如此,这是要有多“邪”呢)视,而且将来永远如此,直到离开了厦门。(又按,离开了厦门当如何?o_O)——摘自1926年9月30日信。

无聊:

但自从买了火酒灯之后,我也忙了一点,因为凡有饮用之水,我必煮沸一回才用,因为忙,无聊也仿佛减少了。酱油已买,也常吃罐头牛肉,何尝省钱!!!火腿我却不想吃,在北京时吃怕了。——摘自1926年10月4日信。

躲懒:

至于工作,其实也并不多,闲工夫尽有,但我总不做什么事,拿本无聊的书玩玩的时候多,倘连编三四点钟讲义,便觉影响于睡眠,不容易睡着,所以我讲义也编得很慢,而且遇有来催我做文章的,大抵置之不理,做事没有上半年那么急进了,这似乎是退步,但从别一面看,倒是进步也难说。——摘自1926年10月28日信。

算账:

现在这听差是忙,钱不够,我的饭钱和他自己的工钱,都已豫支一月以上。又,伏园临走宣言:自己不在时仍付饭钱。然而只是一句话,现在这一笔帐也在向我索取。我本来不善于管这些琐事,所以常常弄得头昏眼花。这些代付和豫支的款,不消说是不能收回的,所以在十月这一个月中,我就是每日得一盆脸水,吃两顿饭,而共需大洋约五十元。这样贵的听差,用得下去的么?——摘自1926年11月4日信。(按,先生任教厦大时,雇了帮佣负责打理杂务和准备伙食,每月工钱10元,又先生一人的伙食费10元;后与同事孙伏园同雇此佣。)

馋嘴:

伏园带了杨桃回来,昨晚吃过了,我以为味道并不十分好,而汁多可取,最好是那香气,出于各种水果之上。又有“桂花蝉”和“龙虱”,样子实在好看,但没有一个人敢吃。厦门也有这两种东西,但不吃。你吃过么?什么味道?——摘自1926年11月6日信。

耍赖:

印泥已从上海寄来,此刻就在《桃色的云》上写了几个字,将那“玻璃”印和印泥都第一次用在这上面,……因为天气热,印泥软,所以印得不大好,但那也不要紧。必须如此办理,才觉舒服,虽被斥为“多事”,亦不再辩,横竖受攻击惯了的,听点申斥又算得什么。——摘自1926年12月15日信。(按,许广平送先生方印一枚,先生特从上海购印泥寄至厦门,并因此举被许斥以“多事”。)

……

必得打住了,再摘下去,过门儿太长,就不厚道了——好在今儿的菜够大气,满满一盆儿端上来,真正要多厚道有多厚道。

翔氏某年曾往陕西溜达,在西安小住过几日。除去被正经事霸占的大部时间,只要得空儿,就马不停蹄地逛坟(净坛首选)和吃嘴(太宰最爱)。一圈儿下来,对这座城市的最深印象:风大土多,坑大俑多,碗大肉多……照这节奏,用一个词儿形容,非淳朴莫属。在翔氏所及的几处陵墓和所尝的几种吃食里,太宰最喜欢的是乾陵,因为它据说从未被盗也尚未被挖,希望黄土下埋藏的历史痕迹能够因此而长存;净坛最念念不忘的是水盆羊肉,因为它汤鲜肉嫩量又足,最能解食肉族的口舌欲。

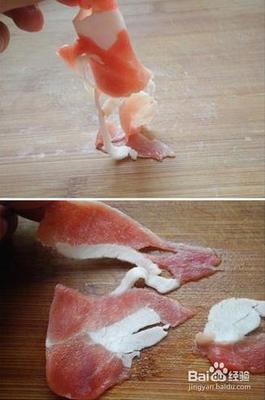

水盆羊肉古称羊臐,就是羊肉羹,煮制方法,“羊作脔,置砂锅内,除葱椒外有一秘法,只用搥真杏仁数枚,活水煮之,至骨亦糜烂”,意思说,羊肉切小块,加葱椒杏仁一同入砂锅,煮至骨酥肉烂。太宰的做法类似,不过若要保持羊肉的嫩度,以大块入锅煮,煮后切片的法子为佳;且为了提振肉汤层次,煮肉时一并添了牛骨,再加入猪骨亦可。汤头鲜起,饱饱吸了汤汁的粉丝和木耳,自然也眼看平凡,入口惊艳了。

材料:

步骤:

在西安,店家通常会配给几个小饼,便是传说中水盆羊肉的绝配,月牙饼。太宰每每也烘了来,夹着嫩嫩的羊腿肉厚片,佐以清脆的甜椒圈和酸咸的腌蒜片,大口吃肉大口喝汤,无论口感还是味道,“怎一个满足了得”!?

爱华网

爱华网