目录/CONTENTS

特稿

陈垣先生与书法艺术——以《陈垣来往书信集》(增订本)记载为中心…张龙…4

学人

章祖安

书境说…章祖安…22

清、厚、奇、古,四者备而杰作成…章祖安…25

文章千古事——简议章祖安先生的学问和艺术…白谦慎…27

秋农先生…刘涛…29

章祖安学术著述简表…30

张韬

我的学术研究之路…张韬…32

张韬学术著述简表…37

史论

“二爨”书法研究专题

康有为眼中的《爨龙颜碑》…向彬…40

变体:《爨宝子碑》的笔法、镌刻与风格…刘春雨…48

通俗与规范:试论书体与书风的称谓问题——兼谈“爨体”的命名…刘天琪…54

东晋南北方石刻隶书风格摭析——从《爨宝子碑》等“铭石书”说起…苏叶…61

从“二爨”碑看云南与内地刻石风貌的关联…李兴涛…66

《爨龙颜碑》迁移及拓本流传考略…唐运勇…77

由“二爨”书风管窥东晋南朝的铭石书…徐同辉…82

《莱子侯刻石》新读…徐学炳…114

“隶书”“八分”名实再梳理——兼论书法史写作的“倒叙”问题…宋宁…118

《四库》子部艺术类书法文献述论…宋开金…123

从新出《史律》看西汉课试学童制度及相关“书法”问题…杨二斌…128

论晚清民国书法碑帖融合与发展——以于右任书法为例…阮宪镇…133

王绂《书画传习录》书学思想探微…朱化杰…137

王愔《文字志》版本考述…王峰…140

书存义理——朱长文“书有义理”观论析…刘文秋…143

《颜氏家庙碑》的功能与意义…李芳瑶…147

金农“拙厚”书风探究…杨根喜…151

元代佛教石刻分类及其相关问题探析…戎龙超…156

杨凝式的多变书风与宋人“尚意”…修昆…168

书法二十四品…李珂 冯剑星…173

论坛

不忘初心 砥砺前行——“行草十家展”十周年学术座谈会实录…90

刘墉书学思想探析…王万顺…100

作为艺术形态的鸟虫篆印研究…芦海娇…104

冯承素本《兰亭序》中的纠错现象研究…苏刚…107

小议当代生活书法…胡志平…110

荟萃史料 考辨求真——《林散之年谱》编纂手记…邵川…112

美学

大足石刻书法的装饰性…陈龙国…174

傅山“四宁四毋”说的美学内涵…洪永稳…177

魏晋书风中的“游戏观”…周文杰 姜文…179

论书法之“气韵”…曹斌…183

教育

书法教育:传统文化回归热度下的冷思考…李逸峰…186

视点

出山为小草——赵子昂的坠落…福本雅一/文 姚宇亮/译…190

广告

关于中国书法家协会会员自行订阅《中国书法报》的通知…117

2017年《中国书法报》征订启事…189

陈垣先生与书法艺术——以《陈垣来往书信集》(增订本)记载为中心

张龙

【摘要】陈垣先生是一代史学大师,著作等身,享誉中外。他虽然出身药材商人家庭,但自幼受到中国传统文化的影响,在书法、诗词等方面均有精深造诣。2010年,《陈垣来往书信集》出版增订本,较初版内容有了大规模增补,其中陈垣与三子、书法家陈约的书信217通,涉及大量父亲指导儿子如何写字、父子两人探讨书法的资料,对深入了解陈垣的书法观和书法教学具有重要作用。本文以《陈垣来往书信集》(增订本)为中心,探讨陈垣的书法观念与书法教育方法,展现史学大师的另一侧面。

【关键词】陈垣 陈约 书法

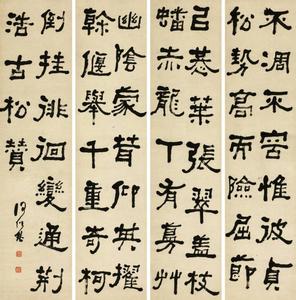

学人·章祖安

章祖安是当代著名书法家、教育家和书法理论家。著有《周易占筮学》《中国传统文化与中国书法艺术》等学术专著,所撰《模糊·虚无·无限》《“心画见君子小人”辨》等文章对当代书法界乃至文化界产生了重要影响。在本期专题中,章祖安与我们分享了其数十年学习传统经典书迹与书论的经验与领悟,选发的白谦慎、刘涛有关章祖安书学研究及治学之路的文章以及配发的章祖安近期书法作品希望对读者全面了解章祖安有所启示。

书境说

章祖安

自今年始,我突然对“文无第一,武无第二”有了新领悟。“武无第二”的理解,没变。武赖对决,第二或死或伤,未获第二之名,已不存在(可不是说当前足球赛的冠亚军,表现式的比赛亦不在论述之列)。我现在要说的是文,并最终要落实到我终身从事的书法艺术上。

先以诗歌为例说之。

三千年前的《诗经》,后人超得过吗?超不过的。屈原是我国历史上第一个大诗人,他写的《离骚》《九歌》等楚辞超得过《诗经》吗?也超不过的。同样以无名氏《古诗十九首》为代表的古诗,建安七子、竹林七贤也超不过屈原的楚辞。杜甫、李白的古诗也超不过汉、魏,宋词又超不过唐诗。

是不是一代不如一代?非也。

因为反过来说,《诗经》也不能盖过屈原楚辞,楚辞也盖不过汉魏古诗。李、杜诗作名篇与苏、辛词作名篇,并列视之,各不相争相让,各有千秋,难分轩轾。行文至此,忽然忆起了李白和崔颢……

学人·张韬

张韬,曲阜师范大学教授、硕士生导师、督导。现任教育部全国中小学书法教材评审委员会委员,山东省“泰山文艺奖”评委,中国书协教育委员会委员,教育部中国教育学会书法教育专业委员会常务理事,全国书法教育国培计划任课教授,山东省文艺评论家协会副秘书长,山东省书协学术委员会委员。2006年南阳市委、市政府在其家乡建立“张韬艺术馆”。

我的学术研究之路

张韬

我从1999年开始执教高等书法教育课堂,并进行相关学术课题研究。先后执教于天津工会干部管理学院书法专业、首都师范大学中国画系、曲阜师范大学书法学院以及中国美术学院、浙江大学“学院派”书法创作课程研究班。教授课程有书法、篆刻、印学史、美学、毕业论文写作、二十世纪中国高等书法教育史等多门史论课程,篆、隶、楷、行、草、篆刻临摹课程,书法、篆刻毕业创作课程。师者良知仁心的社会文化责任与作为个体读书人、艺术创作者的心志使命,时刻激励着我思考书法艺术作为艺术教育的方法论问题,培植先锋的创新问题意识;在向古典致敬学习、老师教诲引领的同时,不停顿地思考人生路径,寻找学习研究的学术方向。2004年,我作为优秀人才被引进曲阜师范大学后,“传道、授业、解惑”的师者担当一下子豁然开朗。于是,我的教学生涯与学术生命变得清晰明亮、蓬勃鲜活—书法学学科研究与金石学研究,构成我学术研究的基本范围……

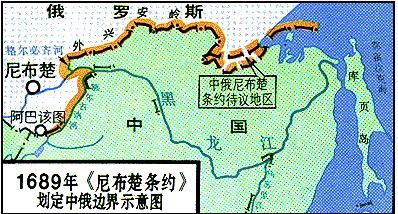

“二爨”书法研究专题

《爨宝子碑》和《爨龙颜碑》合称“二爨”,是魏晋南北朝时期云南地区最重要的碑刻,在中国书法史上有着重要地位。2016年9月,首届爨体书法大赛在云南曲靖举办,本期特选大赛研讨会来稿中有关“二爨”书法本体研究的优秀文章,配以相应图版进行重新编辑,以飨读者。

康有为眼中的《爨龙颜碑》

向彬

【摘要】具有“大爨”之称的《爨龙颜碑》立碑于南朝刘宋大明二年,在元明时已有文献著录,自阮元访得此碑并题跋后,名声大振,桂馥、杨守敬及康有为等人对此碑甚是推崇。尤其是康有为,在他的著作《广艺舟双楫》中十二处提及此碑,不仅将此碑列为“神品”第一,还认为《爨龙颜碑》承接了汉魏书法正脉,是书法雄强茂美之宗,甚至还认为此碑可作为书法学习的最高阶段,这些观点对当时和后世书法学习者尊崇和研习《爨龙颜碑》起到了不可忽视的作用。

【关键词】康有为 《广艺舟双楫》 《爨龙颜碑》

变体:《爨宝子碑》的笔法、镌刻与风格

刘春雨

【摘要】自《爨宝子碑》被发现以来,尤其晚清“碑学运动”以来,对其书法端朴风格多有溢美之辞。当然,也略有不同意见者。文章从笔法和刻工两个方面着手,结合与《爨宝子碑》大约同时期装饰书体墨迹和碑刻,分析刻手镌刻对笔法表现可能存在的影响,以此探讨其书法风格问题。

【关键词】《爨宝子碑》 笔法 镌刻 风格

通俗与规范:试论书体与书风的称谓问题——兼谈“爨体”的命名

刘天琪

【摘要】文字是记录语言的符号,其体式有多种多样,从而也构成了蔚为大观的书体集合。然而,书体在演进使用的过程中,因不同功用、不同特征等诸多原因,造成了对书体称谓的混乱。同时,作为某种书体的外在表现形式,书风与书体间是否有关系,也值得讨论。在这样的文化观照下,本文从学科的学术认知角度出发,试对书体、书风及相关的问题做一定的梳理,并对所谓的“爨体”命名问题进行讨论,希望引起学界的关注和研究。

【关键词】字体 书体 书风 爨体 命名

东晋南北方石刻隶书风格摭析——从《爨宝子碑》等“铭石书”说起

苏叶

【摘要】晋代文字急剧演变,由于文字分工不同,东晋时期铭石书仍是隶书,刻碑多为隶书体。加之民间日常书写隶书较少,导致刻碑只能用楷书笔法写隶书,出现“半隶半楷”的风格。同时南北方隶书风格几近相似,出现的差异也只是文化传播滞缓造成的。因此尽管东晋偏安江左,其各地书体仍按照总趋势齐头并进。

【关键词】铭石书 爨宝子 南北方 汉文化

从“二爨”碑看云南与内地刻石风貌的关联

李兴涛

【摘要】针对“二爨”碑的研究,以往的学人多立意于从书风流变的角度着眼,而以历史学、民俗学、社会学和语言学等学科为参照进行综合考察,无疑会获得新的视角。本文拟从两碑的形制、碑文、书体、书风,以及文字的异同现象等诸多方面,针对同时期中原与边地的刻石特点,通过分析、梳理与对比,进一步考察汉魏六朝的书体流变与刻石风貌。

【关键词】二爨碑 云南 内地书风 刻石风貌

《爨龙颜碑》迁移及拓本流传考略

唐运勇

【摘要】《爨龙颜碑》立于刘宋大明二年(458),碑故在人间,千数百年寂寂无闻,而自道光初阮元督云贵过访并命其子考释之后,名遂大振。其隶楷过渡的书体风貌很是独特。本文拟从《爨龙颜碑》立碑所在论起,略考其拓本流传,同时兼及拓本真赝,对其来一番认真的梳理考证,以就教于方家。

【关键词】大爨碑 拓本 梳理 考述

由“二爨”书风管窥东晋南朝的铭石书

徐同辉

【摘要】在魏晋南北朝时期的书法史上,字体的发展演变是一个重要的事件。本文由“二爨”碑出发,将铭石书法与日常书写予以区分,认为二者保持着相对独立发展脉络,通过时间与空间的对比研究,得出“二爨”碑的字体是在楷书已经形成,而且体态已显得相当流美的情况下,因施之于碑版,书体存在新与旧、先进与后进之别,加之受社会发展及南北文化交流、民族融合、石刻工艺等因素影响而形成的一种特殊的书写风貌的结论。

【关键词】魏晋南北朝 铭石书 字体演变 楷书

不忘初心 砥砺前行——“行草十家展”十周年学术座谈会实录

2016年9月17日,由中国书协展览部、福建省书协主办,福州画院、福州市书协承办的“书写如歌——行草十家展”开幕暨捐赠书法长卷仪式在福州画院举行。此次展览围绕“庆祝建国华诞,礼赞‘一带一路’”主题而展开,突出了鲜明的时代特征。今年是“行草十家展”自2007年首展以来第十个年头。为不断总结经验,砥砺前行,本次“行草十家展”特别组织了学术座谈会,特邀姜寿田为学术主持。座谈会上,“行草十家展”作者围绕着办展的甘苦、创作的体悟、未来的发展以及当代行草书创作等问题各抒己见,畅所欲言。本期特刊发本次座谈会实录,以期待读者深入了解当代书坛这一特殊的展览形式、这样一个书法群体,并对寻找当代展览语境下的行草书发展之路有所启示。

刘墉书学思想探析

王万顺

【摘要】作为一个特色鲜明、功成名遂的书法家,若没有自己的书学思想是难以想象的,舍此也不可能成为大家。在长期不间断地临摹学习、创作实践以及研究鉴赏过程中,刘墉逐渐产生了自己的书学主张,形成了较为独特的书学思想。刘墉熟稔中国书法发展史以及书法理论,有着丰富的创作经验,其书学思想相对客观理性,通过论书诗、题跋、自书心得等形式保存下来,成为清代书论中不可忽略的存在。

【关键词】刘墉 书学思想 人品 帖学 艺道两进

作为艺术形态的鸟虫篆印研究

芦海娇

【摘要】鸟虫篆印章塑造了一种高贵、典雅、绮丽之美,这种特有的艺术形式和语言与古玺、封泥、急凿等风格的印章拉开了较大的距离而又交相辉映,有着悠久的历史和厚重的文化沉淀。作为艺术形态的鸟虫意象篆印在古代与现代有其特有的发展状态和存在形式。文章主要就鸟虫篆印古代和现代的艺术形态分析研究,旨在探索和拓宽鸟虫篆印的创作道路,从而丰富当代篆刻艺术创作。

【关键词】艺术形态 鸟虫意象篆 天人合一

冯承素本《兰亭序》中的纠错现象研究

苏刚

【摘要】本文以“纠错笔法”是否存在为主题,通过还原历史的角度进行分析,指出王羲之书写《兰亭序》过程中的纠错是客观存在的,而且,这种纠错是以显性与隐性两种方式存在着。存在的前提是依据草稿书写的“容错”性质造就了“纠错”的现实。同时,还原到原作中,在上下字的笔势中具体分析落笔位置的失误。这种“纠错笔法”因为有内容可见,有规律可循,故这个提法是成立的。

【关键词】冯承素 兰亭序 笔法 显性纠错 隐性纠错

小议当代生活书法

胡志平

【摘要】本文通过生活书法与当代专业化书法、古代生活书法的比较分析,提出当代生活书法这一概念,当代生活书法应迎合当代科技的飞速发展、具有鲜明的时代特征,并探寻生活书法对当代书法专业化繁荣的补充及在对当代背景下书法普及的意义。

【关键词】当代书法 普及 生态 生活书法

荟萃史料 考辨求真——《林散之年谱》编纂手记

邵川

继2015年4月16日央视纪录片《百年巨匠——林散之》在南京求雨山林散之纪念馆举行开机仪式后,江苏文艺出版社拟推出拙著《林散之年谱》,经过一年的编辑工作,《林散之年谱》于今年七月下旬终于出版了,此举将对“百年巨匠——林散之”研究有着重要的推动作用。

近二十年来,国中研究林老、出版林老专著的人不少,而他们所叙述的林老生平交游事迹,基本上是依据于《林散之》[林昌庚(执笔)、林荪若、林荇若、林昌午,1991年6月江苏文史资料编辑部出版]和林散之著的《江上诗存》。《考<林散之>》一书,是在林老逝世后两年内匆忙出版的,难免出现个别交游事迹与实际不符的现象……

《莱子侯刻石》新读

徐学炳

【摘要】通过字词考释及与汉代其他石刻铭文比较可以确定,《莱子侯刻石》的大意是说:莱子侯雇佣工匠贷子良等一百余人为其父母修筑祠庙,并告诫后世子孙不得毁坏。

【关键词】莱子侯刻石 为封 祠堂 墓葬

“隶书”“八分”名实再梳理——兼论书法史写作的“倒叙”问题

宋宁

【摘要】“隶书”与“八分”是书法史中关于书体演变的两个极关键的名词概念,但是因为种种原因这两个概念却极其混乱,其“名”“实”往往随着朝代的变化而变化。他们的混乱也引起了书法史中其他“名词”的混乱。所以对二者进行梳理并勘破混乱的原因尤为重要,本文在梳理“八分”与“隶书”的同时,也提出了对他们背后当代书法史写作的观念问题—上溯的幻想已经根植于我们的书法意识或潜意识,因此笔者结合近代史研究中的“倒放电影”理论和“命名滞后性”的问题来进行进一步论证。

【关键词】隶书 八分 命名滞后性 书法史写作

《四库》子部艺术类书法文献述论

宋开金

【摘要】作为我国古代规模最大的丛书,《四库全书》也著录、存目了部分书法文献,主要集中在子部艺术类。其著录书法文献类型多样,数量虽然不是很多,但基本囊括了历代书学名著。《四库》子部艺术类对书法文献的著录体现了鲜明的原则,如早期书法论著名篇著录,可资品鉴、裨益考证者著录,版本较佳者著录,御定文献著录等。此外,《四库》对书法文献的著录也存在收录遗漏、分类不当、部分文献不应收录等不足。

【关键词】《四库全书》 子部 艺术类 书法 书法文献

从新出《史律》看西汉课试学童制度及相关“书法”问题

杨二斌

【摘要】西汉官文书的书写者为汉代主书吏员,而主书吏员的初选与任命在于汉初的课试学童制度,其所选择与任命的主书吏员为汉代政治统治服务,从而客观上推动了西汉书法的发展。本文结合新出土的汉代简牍与汉籍文献,分别从课试的对象与条件、级制与组织者、时间、内容、目的、等第六个方面论述西汉课试学童制度以及相关的“书法”问题。

【关键词】课试学童 制度 《史籀篇》 “史书” 主书官吏

民国书法碑帖融合与发展——以于右任书法为例

阮宪镇

【摘要】碑帖是中国书法的两大主要源流,各有所长。虽然长期以来帖学占主导地位,但碑帖融合都在悄悄地进行,直至晚清民国碑学兴起,碑学的理论才得到真正的确立,碑帖融合逐渐成为一种新潮流,呈现出前所未有的新气象。在这碑帖融合的发展过程中,不同的书家表现出不同的特征,于右任无疑是其中的佼佼者,以于右任书法为例,探索研究碑帖融合的发展规律,从而认识碑帖融合是书法发展的必然,这将有助于人们书法的学习和创作。

【关键词】晚清民国 书法 碑帖融合 于右任

王绂《书画传习录》书学思想探微

朱化杰

【摘要】王绂的书论思想包含多个方面。既包括书法源流、书法功用,又涉及到文字音义,还有大量的记录整理前人书论的篇章。《书画传习录》主体部分是对历代书家书论的品评和记述,体现了王绂的书法批评思想,是全书的精华部分。本文着重从“适性闲情为本”与“真实体道之意”“书以人重”与“以人传书”推崇元人与重“仙迹流传”、对书体的讨论等几个方面梳理了王绂关于书品与人品及书法史中字体演进问题等方面的书学思想。

【关键词】书品 “书以人重” 逸气 书体

王愔《文字志》版本考述

王峰

【摘要】《文字志》乃北朝王愔所辑录的书法文献,但至唐代已亡佚,现仅存目录载于《法书要录》《墨池编》等书法资料总集之中。本文意在通过对不同版本的《文字志》进行校勘、整理,对现存《文字志》之版本进行梳理。另外对《文字志》之原本题名,及其在不同书论总集中之归类做以考述。

【关键词】《文字志》 王愔 版本 校勘

书存义理——朱长文“书有义理”观论析

刘文秋

【摘要】朱长文所倡导的“书有义理”应含有三层涵义:一是指造字原理与规则,主要指传统的“六书”构字法;二是指按照造字规则书写规范的文字,通过正字、正体,达到书法楷正的标准;三是借书法楷正,改变时人不善楷法的现状。朱长文强调、推崇书之义理,是从书法的实用功能出发,彰显书法强大的社会教化作用。“书存义理”与“经艺之本,王政之始”“翼经卫道”的思想一样,体现着儒学在书法艺术领域的深刻影响。

【关键词】朱长文 义理 六书

《颜氏家庙碑》的功能与意义

李芳瑶

【摘要】本文在唐代家庙的社会背景中讨论《颜氏家庙碑》的功能与意义。此碑设立于唐都城长安交通紧要的坊里之中,碑文昭示了颜氏家族的仕宦与德行,在空间环境和内容上体现了家庙碑皆具有的纪念和展示功能。《颜氏家庙碑》建立于颜真卿生命的特殊时期,碑文承载了与一般家庙碑不同的精神内涵。此外,世人皆通过《颜氏家庙碑》了解颜氏家族的书法谱系,通过分析可知这是颜真卿本人着意构建的历史叙述。

【关键词】《颜氏家庙碑》 颜真卿 家庙

金农“拙厚”书风探究

杨根喜

【摘要】金农是清代著名书画家、诗人,历康熙、雍正、乾隆三朝,因怀才不遇而布衣终身。他的书法从汉魏石刻中汲取营养,师古出新,因作渴笔八分而著称于世,亦能够触类旁通,将“漆书”的“拙厚”之意融入其楷书和行草之中,表现出别具一格的性情和逸趣。本文从金农处世心境、为艺革新、审美主张三个方面阐释他的书法风格。

【关键词】金农 处世心境 为艺革新 审美主张

元代佛教石刻分类及其相关问题探析

戎龙超

【摘要】文献著录中,元代佛教石刻共四百余通,多有重要价值。按形制和内容体裁为标准,可分为刻经、功德塔铭、寺院碑记、杂题四类。元代佛教石刻各类别中存在的问题:刻经类石刻数量稀少的原因;功德塔铭类石刻的形制、名称、时间及撰书刻;寺院碑记类石刻的主要刊刻时间;杂题类石刻的再分类及其相关问题,本文将一一探析。

【关键词】元代 佛教 石刻 分类 问题

杨凝式的多变书风与宋人“尚意”

修昆

【摘要】杨凝式作为唐宋过渡时期的重要书家,对于“唐法”他继承而不拘泥,对于宋人书法,他是开一代“尚意”时风的重要人物。杨凝式书风多变、“一帖一貌”,这在唐代提按笔法盛行及篆籀笔法丧失殆尽之下做出的殊为难得的尝试。他的多变一方面是对王羲之“新体”书法的延续,另一方面也由于其所处笔法道统的不同,导致其引领的宋人书法“尚意”有余而篆籀古法不足。

【关键词】杨凝式 多变 尚意

书法二十四品

李珂 冯剑星

昔人论书之作多矣,若《书断》、《书谱》之论,无不追源溯流,发微探妙,而终成一家之言。余等愚钝,耽心书翰经年不辍,亦曾屡屡从司空表圣《诗品》中领悟诗书之旨趣,深知艺理之相通也。今欲仿《诗品》体例,作《书法二十四品》。唐突先贤,贻笑大方,或祈得留一蝉一蛙之鸣也。

一曰自然 永和之春,兰亭雅风。流觞曲水,一歌一咏。山花竞发,清泉有声。俯仰古今,怀抱拊膺。拈管写意,万籁有情。随性挥洒,笔畅从容。

二曰静穆 庙堂之上,鼎香袅袅。礼以太牢,舞以九韶。亦步亦趋,且舞且蹈。黄钟大吕,鸣瑟洞箫。祀于天地,拱于圣朝。毕恭毕敬,捧圭垂袍。

大足石刻书法的装饰性

陈龙国

【摘要】大足石刻书法无论以“线条(形)”所表达出来的艺术表象之美,亦或是以“汉字(意)”所演绎出来的教化作用、宗教色彩与社会意图。其笔墨、造型及色彩等装饰性语言纷繁瑰丽,承载了太多的生活、艺术和宗教信息,以其独特的美学情调和时代特征,形成了极具生命力与创造力的本土装饰艺术,具有很高的艺术价值和宗教文化研究价值。

【关键词】装饰 生活 艺术 宗教

傅山“四宁四毋”说的美学内涵

洪永稳

【摘要】清代书法家傅山针对清初书坛崇尚柔媚的书风,提出著名的“四宁四毋”说,标举“拙”“丑”“支离”“真率”的美学观,在老庄哲学的关照下,并赋予其深刻的美学内涵,反对“巧”“媚”“轻滑”“安排”的审美时风,在中国书法美学史上有着重要的意义。

【关键词】傅山 拙 丑 支离 真率

魏晋书风中的“游戏观”

周文杰 姜文

【摘要】魏晋时期是中国历史上的一个重要的转折点,玄学的兴起及当时的政治形势,使得当时的魏晋名士的生活方式和处事态度都发生了重大的转变。“游戏”成为了魏晋时期士人生活的重要特征。“游戏观”在书法史上滥觞于魏晋时期,并对书法艺术的发展产生了重大的影响。魏晋书法中所体现出的心灵状态和精神品格成为后世千百年来书法家们纷纷效仿和追随的对象。

【关键词】魏晋 游戏观 书法 玄学 审美

论书法之“气韵”

曹斌

【摘要】“气韵”一词出自谢赫《古画品录》,原本是用来品鉴人物画的,随着其内涵的不断丰富,“气韵”逐渐成为中国艺术审美的最高标准。中国书论虽很少提及“气韵”一词,实际上早在魏晋时期“气韵”已成为书法艺术的审美标准。“气韵”不仅是点画线条通过用笔、结字、章法布局而产生的酣畅淋漓的艺术感染力,而且是艺术家综合素养的外在流露。

【关键词】笔韵 墨韵 韵律 神韵

书法教育:传统文化回归热度下的冷思考

李逸峰

【摘要】近年来,中华优秀传统文化的回归已经具有足够的热度,与此同时,书法教育也在全国开展得如火如荼。如何冷静地思考当前书法教育存在的问题,已显得十分必要。本文从政策层面分析当前关于推进书法教育的整体形势,并进而指出这种形势下存在诸多不足,面向高校发出开展书法教育的倡议,以期引起社会各界的关注与反思。

【关键词】书法教育 政策解读 反思不足

赵孟頫作为南宋遗逸而出仕元朝的书家,既享尽盛名又饱受诟病。本文作者福本雅一以此为切入点,在近四十首赵孟頫自作诗和他人所写的诗歌中,呈现了赵孟頫成就背后所难为人道的隐忍和矛盾,以及历代对其评价的变迁。本刊特发此文,希望对读者深入了解赵孟頫及其书画艺术打开一个别样的视角。

出山为小草——赵子昂的坠落

福本雅一/文 姚宇亮/译

没有比“上下五百年,纵横一万里”能更好地比喻元代天才赵孟頫(子昂)的书法了,赵孟頫为太祖赵匡胤第四子秦王德芳之后,出自南宋孝宗之家系,又嗣高宗之统,以此二重血缘,和宋皇室有着非常深的关系。

祥兴二年,陆秀夫背负幼帝昺溺沉于厓山,经历了320年的宋社稷倾覆,此年也即是元世祖忽必烈至元十六年(1279)。赵子昂时年26岁。此前,他曾任过真州司户参军之职。在这个地方,当时元朝使节郝经曾被抑留,有“穷海孤臣有帛书”之诗付与鸿雁之事。以前我曾推测,其对系于狱中十六年而不屈的敌方的忠臣,必定也有过非常痛楚的意识……

版权所有,转载请注明出处。

百度搜索“爱华网”,专业资料,生活学习,尽在爱华网!

爱华网

爱华网