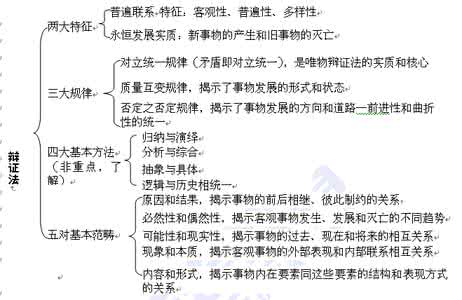

考研政治中的“辩证法”部分,它和 “唯物论”同样,也是马克思主义哲学的重要内容。如果说,“唯物论”概括的是“世界的物质性”,回答的是世界“是什么”的问题,那末本章的内容则是“世界的辩证性”。回答的是世界“怎么样”的问题,即世界是以什么样的状态存在着的问题。认为世界具有“辩证性”,就是指客观世界是普遍联系和永恒发展着的。

“辩证法”部分在框架结构上分为三节:第一节讨论了联系和发展的观点。这是唯物辩证法的基本观点和总特征。其中的理论要点有联系、系统、发展、过程、规律以及现象和本质、必然性和偶然性。原因和结果、可能性和现实性。其基本思路是:辩证法是普遍联系和永恒发展的学说。所以,要理解辩证法首先把握辩证法与形而上学在世界观和方法论上的对立。进而要理解联系、发展范畴,然后,理解什么是规律,规律的客观性。在此基础上,理解唯物辩证法联系发展观点的若干基本环节。

第二节讨论了量变质变规律与否定之否定规律。辩证法基本规律是唯物辩证法体系的主干。因为唯物辩证法是关于世界的联系和发展的学说,这里的两个规律正是从不同侧面揭示了世界的联系和发展:量变质变规律揭示的是事物存在的最基本的状态和发展变化的过程,指明了事物发展过程中的量变和质变的内在联系和相互转化的规律。否定之否定规律则揭示了发展就是事物自身矛盾运动的全过程。指明了事物发展的总的趋势和基本方向是前进上升的,而发展的具体途径和道路则是螺旋式的或波浪起伏的。

第三节专门讨论对立统一规律,它是唯物辩证法的实质和核心。对立统一正是事物联系和发展的最深刻的本质,因此,对立统一关系也就是辩证法全部规律的实质。也是整个哲学体系中所有“辩证关系”的实质。要深入理解辩证法,理解马克思主义哲学,就要理解对立统一规律。对立统一规律是在矛盾同一性与斗争性、普遍性与特殊性、共性与个性基础上的展开,同时矛盾双方有着性质和地位的不平衡性,从而有主要矛盾与非主要矛盾、矛盾的主要方面与非主要方面的区别。对于矛盾的这些特征的体会和运用形成了矛盾分析方法。

一、世界的普遍联系和永恒发展(一般考单选题)

唯物辩证法和形而上学是两种对立的世界观和方法论。其对立点是:①联系的观点和孤立的观点的对立。②发展的观点和静止的观点的对立。③是否承认矛盾是对立的焦点和实质。

(一)联系的客观性、普遍性、多样性【重点考点】(一般考多选题、材料分析题)(一般考单选题、多选题)

联系是指事物内部诸要素之间及事物之间的相互影响、相互作用和相互制约。

(1)联系的客观性

联系是客观事物存在和发展过程中所固有的本性。

(2)联系的普遍性

①每一事物内部的各个要素及其发展的各个阶段是相互联系的。(内部联系)

②每一事物都与他事物处于相互联系之中。(外部联系)

③世界是相互联系的统一整体,每一事物都是世界普遍联系中的一个环节。(整体联系)

④世界的普遍联系是通过“中介”来实现的。(中介联系)

(3)方法论意义:普遍联系的原理是科学发展观中的重要观点“协调发展”的哲学基础。唯物辩证法要求我们用联系的观点看问题,正确地处理和协调经济规律、社会规律、自然规律的关系。当前实践中深入贯彻落实科学发展观,正是辩证法的普遍联系的观点的具体体现。

(二)联系与系统【重点考点 难点】(一般考多选题、材料分析题)

1.系统是由普遍联系而形成的事物的存在状态。

2.系统的主要特征

所谓系统就是由相互联系、相互作用的若干要素组成有机整体。系统和要素的联系是深化了的整体和部分的关系。

(1)系统的整体性。系统具有其部分在孤立状态下所没有的整体特性。

①系统的整体性功能只能存在于各个组成要素的相互联系、相互作用之中,而不是各孤立要素的性质和功能的简单相加。

②系统中要素的性质、功能要受该系统整体的制约。

(2)系统的结构性。系统的性质不仅取决于构成系统的各要素的性质,更取决于这些要素的结合方式即结构。系统结构对于系统的功能具有决定性的作用。

(3)系统的层次性。(4)系统的开放性。

(三)发展观和过程论(一般考多选题)

1.发展的实质

发展是前进上升的运动变化

①发展是事物由低级向高级、由简单向复杂、由无序向有序的上升运动。

②发展凝结着事物运动、变化的成果,反映着事物的新陈代谢的规律。

③发展的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡。

2.唯物辩证法过程论的内容和意义

唯物辩证法的过程论与发展观是内在统一的,

(1)一切事物都是作为过程而存在和发展的。

(2)把世界看做过程的集合体是唯物辩证法的一个伟大的基本思想;把世界看做永恒不变的事物的集合体是形而上学的思想特征。

(3)唯物辩证法过程论原理是我们认识和改造世界的一个重要原则。

1.什么是人的主体性?

解答:主体性,从广义上说可以泛指主体所具有的一切属性,由于主体是人,人有自然属性、社会属性和精神属性,因此主体也有自然属性、社会属性和精神属性。在马克思关于人的学说中,主体性作为一个哲学范畴具有特有的内涵,它是在主客体关系中相对于客体而言的,是人作为活动主体区别于活动客体的特性。马克思主义关于人的实践主体的主体性,就是要求从现实、感性去理解人的主体性,要求从人的主观方面去理解人的主体性。由于在实践的劳动过程中表现出两种关系,一种是自然关系,一种是社会关系,因此,马克思在对人的主体规定性上也包括两大部分,一是主要表现于主客体之间人的主体能动性、自主性和自为性,即人对自然的关系。二是表现于主体与主体之间的交往,也就是人与人之间的关系。

2.“人对一定问题的判断越是自由,这个判断的内容所具有的必然性就越大”这句话说明“包含必然性越大的判断,就越是自由的判断”,怎样理解?

解答:(1)必然即事物发展的规律,是事物内在的本质之间的联系和关系,它决定着事物发展的客观的、确定的趋势。

(2)自由是一个标志人的活动状态的概念,其最一般的意义是指从受束缚下解放出来。人的活动涉及三个领域,即自然、社会和人自身。因此,最一般意义上的自由就是从自然力的奴役下、从社会关系的压迫下和从人自身的束缚中解放出来。

(3)马克思主义用实践的观点看待自由和必然的关系,其含义有:①自由是建立在必然性的基础上的,必然既是“自由”的限度,也是自由的根据;②自由是对必然的认识,这是指人的意志自由;③自由是对世界的改造,包括对客观世界的改造和对主观世界的改造两个方面,这是人的行动自由,也就是在实践中驾驭了客观必然性,从而获得了实实在在的自由。自由和必然是不可分的,不受必然制约的绝对自由是不存在的。

(4)人们对客观世界的规律性即必然性的认识愈深刻、精确,他的改造世界的实践就愈自觉、主动,因而也就愈自由。因此,人对一定问题的判断越是自由,这个判断的内容所具有的必然性越大。而“包含必然性越大的判断,就越是自由的判断”与这句话是同样的意思。

(5)例如,在社会主义建设过程中,人们对怎样建设社会主义的判断越深刻,越精确,这个判断就越是自由的,这说明这个判断包含了更多的建设社会主义的客观规律,即包含了更多的必然。换句话说,包含了更多客观规律的判断,即包含更多必然性的判断,就是更自由的判断。

马克思主义哲学原理重点分析题

1.孔子东游,看见两个孩子正在激烈争辩,觉得有趣,便问:“你们两个争个啥呀?” 一小儿说:“我以为太阳早晚离地近,中午离地最远,可是他不同意。” 另一小儿不服气:“明明是早晚离地远,中午离地近。” 孔子觉得这个问题比较深奥,似乎不是孩子能发表意见的,于是颇感兴趣地说:“你们都说说自己的理由,我来给你们作个裁判。” 一小儿说:”早上太阳升起的时候,大得像车顶盖一样,中午只有碗口大,黄昏时又大了起来,同样一个太阳,当然是离我们越远看着越小,离我们越近看着越大,所以太阳应该是早晚离地近,中午离地最远了。” 孔子恍然:这小孩真聪明,能用这么简单的方法解释如此复杂的问题。另一小儿不服气:“不对不对,太阳才出来的时候并不太热,到中午就热得厉害,到黄昏又恢复了清凉,所以,太阳就象是一个火炉,离地越近就越热,离地越远就越凉,当然是早晚离地远,中午离地近啰。”孔子觉得也有道理,但两个人不可能都是正确的。

结合马克思主义哲学原理分析两小儿的观点。

2.在十七世纪,牛顿曾坚信光是由很小的微粒组成的,这一学说得到了几何光学实验的证明。后来到了惠更斯菲涅耳时代,光的波动学说被光的干涉和衍射实验以及后来的麦克斯韦电磁场理论所证实,从而否定了牛顿的微粒说。二十世纪初,量子力学以其优美的数学形式和极其精确的实验再一次否定了光的波动说,认为光是由微粒组成的,但这种微粒是具有波动性的,称之为光量子。显然量子力学所说的光量子是具有波动性的微粒,它与牛顿所假设的微粒有本质的区别。

结合马克思主义哲学原理辨析这段文字。

3.以下是一则漫画:

请运用唯物史观的相关原理分析这则漫画。

4.阅读下列反映辩证法和形而上学对立的几则故事:

材料1

有一户人家,养了一头母牛。这家主人因事要请客,准备挤些牛奶下来,供招待客人之用。但是他转念一想——现在离请客还有一个月,如果预先把牛奶挤下来,积存多了,牛奶容易变质发酸,也不便于保藏,不如就利用牛肚皮暂时储藏一下,临到请客时一次挤出,到时牛奶既多又鲜,岂不妙哉?于是,主人就把母牛和那头小牛隔离开来,停止了挤奶。转眼间,请客的日子到了,客人们纷纷光临。主人把母牛从牛棚里牵出来派用场,却什么也挤不出来。

材料2

鲁人有公孙辍者,告热闹曰:“我能起死人。”人问其故,对曰:“我固能治偏枯(半身不遂),今吾倍所以为偏枯之药,则可以起死人矣。”物固有可以为小,不可以为大;可以为半,不可以为全者也。

材料3

有过江上者,见人方引婴儿而欲投之江中,婴儿啼。人问其故。曰:“此其父善游。”其父虽善游,其子岂遽善游哉?此任物,亦必悖矣。

有个鲁国人擅长编草鞋,他妻子擅长织白绢。他想迁到越国去。友人对他说:“你到越国去,一定会贫穷的。”“为什么?”“草鞋,是用来穿着走路的,但越国人习惯于赤足走路;白绢,是用来作帽子的,但越国人习惯于披头散发。凭着你的长处,到用不到你的地方去,这样,要使自己不贫穷,难道可能吗?”

材料4

齐人有好猎者,旷日持久,而不得兽。入则愧其家室,出则愧其知友州里,惟其所以不得之故,则狗恶也。欲得良狗,则家贫无以。于是还疾耕,疾耕则家富,家富则有以求良狗,狗良则数得兽矣。田猎之获常过人矣。非独猎也,百事也尽然。

材料5

姓石的匠人到齐国去,经过曲辕这个地方,看到一棵可造数以十计的船的树。但匠人却不看,竟然不停地赶路。他的学生很奇怪,问:“我随先生学艺以来,从来没有见过这样好的木材,而先生却看也不看,为什么?”匠人说:“这是一棵疏脆无用的树,用来造船就会沉,用来造棺材就腐朽得快,用来造器具就会很快被虫蛀,这是一株不能用作木料的树,没有什么用处,所以才会这么长寿。”

请回答:

(1)从哲学的角度说明材料1中主人最后为什么挤不出牛奶来?

(2)材料2中的鲁人认为自己“可以起死人”的理由与哪些哲学原理相悖?鲁人所犯错误给我们什么启示?

(3)阅读材料3,过江者“引婴儿而欲投之江中”和鲁国人想迁到越国去卖草鞋违背了哪些哲学原理?

(4)材料4中的齐人由“入则愧其家室,出则愧其知友州里”到“田猎之获常过人”的转变中蕴涵了哪些哲学原理?这些哲学原理对我们认识世界改造世界有什么重要的意义?

(5)材料5的哲学寓意是什么?

5. 阅读下列有关认识和实践关系的一组材料:

材料1

观念有三类:天赋的,外来的、虚构的。这是按照不同来源而做出的区分,虚构的观念是思想自己制造出来的,天赋的和外来的观念都是由思想以外的原因所造成的。因此上述观念可合并为两种:思想自己制造出来的和由外部原因造成的。思想自己制造出来的观念不是真实的,而在外部原因所造成的观念中,有一些是真实的,有一些不是真实的。前者指上帝造成的观念,后者指可感事物造成的观念。 —摘自《西方哲学简史》

材料2

心灵是一块白板,上面没有记号。只是通过经验的途径,心灵才有了观念。因此,经验是观念的唯一来源。经验分为感觉和反省两类:感觉是观念的内在来源,它是通过外物地刺激而产生观念的过程;反省是观念的内在来源,心灵不但消极的接受外物的刺激,它本身就是内部感官,有对刺激进行反作用的主动性。心灵通过感觉而对取得的观念进行反思,从而得到新观念;它还会对自身的活动进行反思得到另外一些观念,这些观念多与感情有关。感觉和反省不是相互独立的活动,它们可以共同起作用,因此,有些观念同时有两个来源。 ——摘自《西方哲学简史》

材料3

“人的思维最本质和最切近的基础,正是人所引起的自然界的变化,而不是单独的自然界本身;人的智力是按照人如何学会改变自然界而发展的。”“认识是思维对客体的永远的、无止境的接近。自然界在人的思想中的反映,要理解为不是‘僵死的’不是‘抽象的’不是没有运动的,不是没有矛盾的。而是处在运动的永恒过程中,处在矛盾的发生和解决的永恒过程中。” ——摘自 《马克斯恩格斯选集》 第3卷

材料4

恩格斯说:“资产阶级为了发展它的工业生产,需要有探索自然物体的物理特征和自然力的活动方式的科学 ”“近代工业不仅提供了大量可供观察的材料,而且自身也提供了和以往完全不同的实验手段,并使新的工具的制造成为可能”

请回答问题:

(1)材料1认为观念是从哪里来的?如何理解“有些观念同时有两个来源”?材料1和材料2所反映观点有什么区别?

(2)如何理解“人的思维最本质和最切近的基础,正是人所引起的自然界的变化,而不是单独的自然界本身”?说明材料3 在认识论上的基本观点。

(3)根据材料3和材料4说明实践和认识的辩证关系。

爱华网

爱华网