洞察户型趋势,把握住宅潮流

(点击文末“阅读原文”,查看指北针户型库免费下载方式)

俗话说:买套房子穷三代,选错户型悔一生。

商品房是我们大部分人一辈子购买的最贵的商品,户型的好坏很大响了我们每天的居住品质。

欢迎地产建筑人加入户型库QQ二群(一群已满):316848543交流哦!买房户型咨询请加QQ群:292231175

各位屏幕前的户友,大家好! 今天库哥和大家看看合院,作为一种人类住屋的模式,迄今仍可在世界各地找到,为何让中国人在漫长历史中对其情有独钟?

作者:阮昕 澳大利亚悉尼新南威尔士大学建筑学系教授

?什么是豪宅?除了豪,它还必须是个“宅”。也就是说,作为居住功能的本质所在,豪宅能够收买高端客户的特质,一定不仅仅是面积大或者总价高,而是在室内空间、花园空间等方寸之间,将居住的舒适度、体面感、功能性和私密性发挥到极致。不但毫不将就,而且越贵的房子越讲究。

▍以合院为基本住屋模式构成的城市结构残垣,迄今仍可在世界各地找到;但由合院矩阵相联形成的整体城市板块,在欧洲古代世界消亡之后就再未出现过;而中国人重复、保留且不断完善合院之住屋长达3000年之久。如此简约的住屋模式,为何让中国人在漫长历史中对其情有独钟,为何又从欧洲文化中的悄然隐退?论合院,恐怕还需从住屋建筑令人安居的根本问题说起。

合院作为一种人类住屋的模式,甚为简约:宅之地界,多为方形或长方形,由房屋占据;中间镂空,于天敞开。早在大约公元前500年之前,中国人与地中海沿岸的聪颖民族已住在哪怕以今天标准而言都已是十分讲究且精美的合院中了。合院形制看似明了,上面提到的先民们却并没有以合院开启文明生活之先河。以中国人而言,我们的祖先至少花了3000多年的时间才将自由独立的棚屋住房(颇似如今西方的郊区,由一幢幢自由独立的别墅各立门户)转化为合院。

以合院为基本住屋模式构成的城市结构残垣,迄今仍可在世界各地找到;但如庞贝古城般由合院矩阵相联形成的整体城市板块,在欧洲古代世界消亡之后就再未出现过。而合院在中国历史上,寿命之远久,影响之深广,一定令西方人觉得不可思议:中国人重复、保留且不断完善合院之住屋长达3000年之久!近至20世纪50年代,北至都城北京,南至江南苏州,远至西南边陲昆明,以及少数民族如纳西族居住的古镇丽江,其城市结构均是一片由合院矩阵相联的汪洋大海。如此简约的住屋模式,为何让中国人在漫长历史中对其情有独钟,为何又从欧洲文化中的悄然隐退?论合院,恐怕还需从住屋建筑令人安居的根本问题说起。

§安居与自由的矛盾

住屋与浮生是一对永久的矛盾。人的心灵深处总有浮生之愿望,即现今所谓“对自由之向往”矣。正因为人思浮生,而住屋让人安居乐业,于是住屋建筑成为一门“保守”艺术。对基督徒而言,浮生的终极即是在天堂自由自在之永生,于是圣保罗将凡人之屋——建筑的原型颇为看淡:

我们所应审视的不应是显象,而是隐象,因为显见之物瞬间即逝,而隐而不露之物方为永恒。

我们深知,如果我们在人间凡世之居所化解于土,我们仍拥有一间并非用手而筑,而是悬浮于天堂中的上帝之屋。

虽然有天堂里的永恒之屋,但那毕竟是看不见也摸不着的。而这一介俗生总得在地上人间度过。彻底的浮生必须做到“无家可归”,以便过一种自由自在的游牧生活。如此浪漫化的浪迹人生,那怕是隐士或苦行僧亦做不到。佛家不视天堂为终极,佛陀也不是完全无家可言,遮风蔽雨仍有必要,于是才有简约的棚屋或岩洞。

中国人更是极少有弃家而求彻底自由的愿望。庄子云:“其生若浮。其死若休。”后世更多强调的是人生短暂,因而有李太白的名句“而浮生若梦,为欢几何”。宋人亦叹人生苦短,浮生若梦,不过出路是淡然物化,超脱能“谈笑于生死之际”。无论如何,保守的住屋于国人而言并不妨碍浮生,关键是如何能“偷得浮生半日闲”。清代沈复与妻芸,虽穷困潦倒,却能津津乐道于居家生活之趣,从闺房、闲情、记愁、远足到养生,乐此不疲,居然成书《浮生六记》。如此浮生,显然是以安居为前提,离无家的自由与天堂的终极相差甚远。现代学者钱锺书“不很喜欢”此书,或许是因为沈复将“浮生”过分世俗化,连古人浪荡与超然的影子都所剩无几了,书名与内容似乎有点口是心非的嫌疑。在依赖住屋安居的同时,人渴望浮生之念如何得以满足呢?

§自由与安居之折衷

当造屋成为一门艺术之时,浮生与住屋间的矛盾被人巧妙协调成为天地之屋,于是合院的形制就出现了。

合院在古代社会普遍存在,在此略举上述两例:古代西方地中海文明与中国古代文明都琢磨出合院。但是与西方文明正好相反,中国文明有一个令人不解之谜:自从其文明思想的基石在古代的“黄金时期”打造成型之后,中国人的世界观从未发生过根本改变。换成西方现代的表述,可以说数千年来中国人对理想生活的标准没有做过翻天覆地的修正。大约在公元前600到500年之间,希腊人与中国人不约而同地举头望天:他们在环宇世界里找到了混浊人间没有的东西——即简明清晰,并完全可预测的几何美。古代希腊与古代中国或许对彼此略知一二,不过并未达到可以相互学习的程度。仿佛是远亲,双方彼此隐约知道对方,但没事儿都难得去联系。童寯先生早年讨论中国建筑的外来影响时,开章即断言:“早于公元前四世纪,希腊诸国就知道中国的存在,不过他们以为中国仅是以养蚕织丝而闻名。而中国人呢更是懒得去打听谁用了他们的丝绸。在后期的罗马帝国,中国的丝绸已是以等重的黄金来计价了。”

应该说合院之屋不约而同地出现在古希腊、罗马与中国并不足为奇。中国人尤胜一筹:我们将自己的王城都市也建成宏大的合院,相当于把完美的环宇世界搬临人间。而不同之处在于,古代希腊以及后来的古罗马都利用他们的合院去追求一条“天地世界之轴”(axis-mundi);而中国人则将“天”拉近人间的合院,以便借此来摆平“安居之世俗生活”与“浮生于环宇世界”的矛盾。中西合院好比孪生的兄弟姐妹,长相虽难辨别,而性格则异。

以神屋而言,罗马的万神庙(the Pantheon)是罗马皇帝哈德良(Hadr-ian)同时敬献给天堂与人间的一首颂歌。在西方,古代虽然诸神众多,而唯天独享敬畏。混凝土穹顶的网格结构,随着圆顶形状令网格尺度逐渐收缩而趋向通天的圆孔——即“天眼”(oculus)。这个两千年来一直是世界上跨度最大的混凝土穹顶,在一个当代哲学家的幻觉中,跳脱出来的竟是一群飞向天堂的天使。古罗马合院(domus)中的中庭(atriu-m),狭窄而趋向上天,这在本质上与万神庙如出一辙。雨、雪,偶尔还有冰雹,从通天的圆孔降临,这是一种神圣崇高之美。时至今日,每当基督圣灵降临之节气(Pentecost),一束束鲜红的玫瑰花瓣仍从万神庙的“天眼”倾泻而下,如同圣灵显灵。17世纪的一位英国激进的清教徒杰拉德·温斯坦利(Gerrard Winstanley)就西方世界的这种“天地之轴”做过如此总结:

在人们憧憬幸福或是恐惧死后的地狱之时,仰望苍穹,他们已目不转睛,所见之处已不再是生来具有的权宜,以及活在人间还能做的事了。

此人远在马克思之前就比喻说:宗教犹如给人的鸦片!中国人虽在19世纪后期对英国人带来的鸦片趋之若鹜,几千年来却从未中毒于西方“天地之轴”的宗教感。而没有类似“垂直”宗教感的中国人,对天仅作一番平淡处理。无论在王城、皇宫、寺庙,还是居家合院之内,中国人心目中的“天”远不如西方“天地之轴”那般神圣崇高以及垂直伟岸,充其量不过是一个影像模糊的天帝,当然四季轮换及日月之历等一成不变的宇宙万律仍在“天”控之下。于是无论在王城,还是在民宅之内,“上天”就成形于宽阔的合院之上的天空。不过天地平衡而构成的和谐世界基本是倾向世俗人间的。当枫叶随风飘临于皇宫大院时,皇上受天喻而知秋天已至。远在宋代,妇女儿童还将金黄的落叶剪贴在双颊上,以庆丰收(孟元老《东京梦华录》)。天律,于是通过合院上空界定的一片上天而传递至人间,即皇上与庶民之间的关联。由此看来在中国只需皇帝一人为“天子”,也就足够了。

罗马万神庙的“天眼”

(阮昕摄)

庞贝古城中罗马合院中庭:HouseofMenander,本质上与万神庙如出一辙。

§中西合院之别

中国人的“上天”不是一个可以识别的神,而是一种道义宇宙的秩序。虽然如同希腊罗马诸神,中国人对“上天”亦存敬畏之心,如此敬畏对孔子而言则是人性化的。中国人对于“上天”的形象与存在语焉不详,但在他们看来,“天”决非不食人间烟火。上天,即是自然之律,自然而然地要求人做到仁与义。于是,“子曰:‘予欲无言。’子贡曰:‘子如不言,则小子何述焉?’子曰:‘天何言哉?四时行焉,百物生焉,天何言哉?’”(《?论语·阳货》第十七:十九)“上天”已由宽阔的合院上空界定并照顾妥当,就连孔老夫子也觉得无需多言。中国人如何做到数千年来在合院里安居乐业而不受过多浮生之念的诱惑呢?我且就中国合院中的主要元素——屏、门、庭、堂、室——在中文里的喻意做一番回顾。

中国合院入门之前必有一屏,古称萧墙,后称照壁或影壁。荀子说,皇宫方可立屏于宫门外,而公子之屏则需设于门内;而《礼记》称,大臣之宅只能用帘而已。傅熹年先生根据陕西岐山凤雏建筑遗址对西周合院的复原,证明屏独立于门外。如果此宅是皇室,该遗址即可用作文字的物证了。那么萧墙何意呢?汉代学者刘熙在《释名》中称“萧”即为“肃”,三国时的何晏,以及晋代的崔豹在其《古今注》中均提出萧墙之作用,即令臣在见君之前于屏后整戴衣冠,梳理思绪。孔夫子则直接将萧墙喻为内政。季氏欲攻颛臾,子叹曰:“吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。”(《论语·季氏》第十六:一)于是后来有“萧墙之祸”一说。孔夫子强调萧墙以内的稳固与安居应不足为奇,因为安家即是治国之本,而治国靠的是明君而非王法。

再以凤雏西周合院为例,门屋有三间——为中的明间是门,而两侧则为塾。门之后是庭,庭之后立于台之上则为堂;堂面向庭敞开。左为尊,尊客应踏西面台阶升堂,而尊客谦让,往往择东面台阶登堂屋。堂屋侧墙为廉,需正直,于是有“廉正”之说。春秋时人于堂屋内席地而坐。当盲人乐师冕前来造访,孔夫子依堂屋之喻意待冕为尊客:“师冕见,及阶,子曰:‘阶也。’及席,子曰:‘席也。’皆坐,子告之曰:‘某在斯,某在斯。’”(《?论语·卫灵公》第十五:四十二)如此之礼,体现于合院之内,在中国古代应是司空见惯:屏门前止步,绕屏跨门入庭;尊者升堂,卑者留于庭下,于是君于堂内朝臣于庭下,即朝庭之意矣。

庭后之室则连尊客亦不可随便进入。当“伯牛有疾,子问之,自牖执其手,曰:‘亡之,命矣夫!斯人也而又斯疾也!斯人也而又斯疾也!’”(《论语·雍也》第六:十)在众多门生中,孔子视伯牛为品德高尚之徒。即便如此,孔夫子仍只是在窗前握住伯牛的手,而不入其室。中国合院之空间秩列——先进门,次登堂,最后入室,其中国文化之隐喻,在孔夫子点评弟子子路的学问人生态度时一语道破:“由也升堂矣,未入于室也。”(《论语·先进》第十一:十五)“升堂入室”于是成为学问人生的最高境界。3000年来,中国合院之型制并未发生任何更变:一个20世纪初的北京四合院与凤雏西周合院几乎如出一辙,大概中国人数千年来津津乐道于合院之内的人情事故,而无暇过多地仰望苍天而遐思浮生。

陕西岐山凤雏西周合院复原图

凤雏西周合院与明清四合院平面比较(阮昕绘),两者极为相似

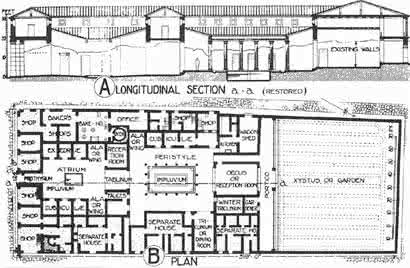

古代罗马的世俗生活与古代中国同样丰富多姿,不过其合院宅内已有了“功能”分区:前院中庭(atrium)垂直仰天,其实仅有一狭窄通天的“天眼”而已,与现今酒店、商场中宽敞透亮的玻璃天窗中庭没有任何关系。诸神与祖先都供奉于此。穿过中庭才进到宽阔的花园后院(peristyl-e)。古罗马人的生活艺术在此展现尽致:花木果树植于其中,殷实之户往往还有妙趣横生的涌泉流水。罗马人建输水道与城市管网工程的超级技艺在此可见一斑。于是世俗生活之趣——饮宴、待客、取乐都与仰天敬神的中庭分开了。古代罗马人对 “闲暇”生活(otium)之追求不亚于中国人。虽然闲暇的生活只为有地产阶层的特权所有,因为他们有地产无需经商谋生。不同之处是古罗马的奴隶亦可摇身变为自由人,甚至可通过努力逐渐爬到社会上层。于是在古罗马,权势阶层与市井贫民摩肩接踵,不足为奇;律师官员的合院大宅与贫民百姓的陋室彼此为邻。贫民往往集中住在类似当今的多层公寓中(insula)。底层的铺面及低层的公寓,因为方便和较好的卫生条件,则贵于顶层的房间。古代罗马的贫民大概做梦也无法预见到,现如今顶层的“全景”公寓竟成了富贵权势阶层的象征。古人一定疑惑:宅院何需取景?难道仰视苍穹仍不够么?

后来中国与西方以住屋求浮生的方式大相径庭,其实这早已在古代合院的微差之处就埋下了种子。罗马合院的中庭虽然是仰天敬神之所,同时中庭亦是街道公共空间的延伸之地。罗马合院门设于中,前无屏,任何人,无论富贵贫贱,均可随时无请自入,进到中庭。每日清晨,有求于大律师或市政官员的市民便恭候于中庭里,希望能见到房屋主人。中国合院除了用屏将外人拒之门外,到了后期甚至将门移至东南角,因此北京四合院的垂花门隐藏于高墙之后,好像给一件宝物加了迷惑人的平包装。维特鲁威(Vitruvius)《建筑十书》(De Architectura)里告诫建筑师必须将合院中庭视为公共场所。只有私密的房间,如卧室、浴室、餐厅之类一般外人不可入内;而合院中庭即公共门厅,以及花园后院,任何人都可以不请自入。因此维特鲁威诚劝那些不担任市政社会要职的人家无需建宏大华丽之门厅与中庭;而社会之上层人士,如市政官员与地方法官,将门厅中庭甚至花园后院建得富丽堂皇,则是他们对市民的一份社会责任。这种公共市政意识在中国合院里几乎不存在。1500年之后,意大利文艺复兴重温古训,建筑师帕拉第奥(Palladio)在其名著《建筑四书》(Quattro libri dell'architettura)中更是将维特鲁威引伸一步,提出宏大富丽的门厅中庭是为了给上访的平贫百姓在等候时可以悠闲消时。天地之轴与公共市政理念,似乎预示了将来必须溶解的一对垂直与水平的冲突——市政理念关心的是人在世间的事,自然是水平趋势;而后花园里的闲暇生活更是增添了一份“水平”的分心。而中国大门紧闭的合院,则以居家生活将任何可能潜在的浮生之念,无论垂直还是水平之趋势,都给包容在内了。

19世纪荷兰裔英国画家劳伦斯·阿尔玛-塔德玛(SirLawrenceAlma-Tadema)对罗马合院中闲暇生活的想象,饮宴、待客、取乐都与仰天敬神的中庭分开了。

庞贝古城中典型罗马合院剖面与平面:HouseofPanasa,合院宅内已有“功能”分区。

庞贝古城合院后花园中的水渠遗址:HouseofOctaviusQuartio

(阮昕摄)

罗马城中古代多层公寓insula底层铺面的遗址

(阮昕摄)

§合院之内,偶思浮生

圣保罗将凡人之屋看淡是因为有永恒的天堂之屋,而中国人虽然只是偶思浮生,也从未将砖木之筑看得过重,其原因是国人向来更相信文字方可永生。一般来说,中国现存最早的宅院可断代为明朝;也有历史学家称仍可找到元代的宅子。就国人对待建筑遗产的一贯态度而言,无论元代或是明代的住宅都已经历过无数改建甚而重建。换言之,所谓建筑的遗产保护是20世纪后从西方引进的概念。梁思成先生那一代游学西方的建筑学人不但率先开创新学,更是呕心沥血付诸实践。根本而言,中国人自古就没有通过维持保护而延续建筑实体寿命的观念。帕拉第奥建于意大利文艺复兴时期那些美轮美奂的乡间别墅,在同一家族世代相传,迄今仍在不断精心维护修建,以重显初建于16世纪的风采。而在中国哪里还能寻到经数代人如此精心呵护下的明代宅院呢?不过中国人从不觉得这有任何问题,因为中国合院是一个一成不变的观念,其象多变而无一成之形,这在中国合院形形色色的丰富地域特点上可略见一斑,仿佛色彩斑斓的花蝴蝶,万变而不离其宗,仍是蝴蝶一只。

中国人遐思浮生并未在合院身上有明显表露,往往借助文字与其他工艺品来畅抒向往自由的情怀。辛弃疾的名句“爱上层楼”即是一例:虽然家喻户晓,但我们很少问一问如此登高望远的层楼何处可寻?无论是远古时期的岐山凤雏西周合院遗址,还是现存的明清合院里,都没有给登高望远提供一个方便的塔楼。令人不解的是,合院在汉代遗留下来的画像砖与明器里皆有塔楼一座。但汉代合院遗址至今没有相关发现,所以汉代合院是否真有塔楼,画像砖与明器中的表现不足为证。不过汉代恰逢盛世,汉高帝刘邦为此奠定了坚实的社会基石。其中对后世影响极大的一个策略即广泛招用“贤士大夫”,为后来在隋朝建立的科举制度设定了先例。经过半个多世纪的整修,到了汉景帝的年代,不但宫里的粮仓钱库盈余,士大夫阶层的生活水准亦在向过去的世袭贵族靠拢了。

就塔楼而言,上世纪50年代在成都出土的东汉画像砖仍值得重新审视。画像砖上是一个四宫格合院,主轴线在左边是一清二楚的。左上方的主庭院以一坐北朝南的厅堂所主导。主客于堂屋内席地而坐,似在饮酒或品茗,同时亦在观赏庭院里的斗鸡游戏。两个前院均为杂院:左边有家禽,而右边则是厨房,洗衣之类。而唯一目的不明的即是在右上方合院里的多层塔楼,史学家们通常称之为望楼或观。从防御的角度来解释最为省事,但是为什么在后来竟没有过任何实例来证明呢?史学家们于是猜测此类塔楼是藏宝物之处,或供奉佛主之楼,因为佛教那时已经进入中国了。无论如何,塔楼立在主庭院的侧面,杂院的后面——塔楼院内不但有犬吠,还有佣人洒扫庭除。换言之,“进门,登堂,入室”为儒家入世营生之主轴;而塔楼,无论何用,则处于边缘地位。

众多汉代的陪葬明器往往亦是非对称的,而塔楼多居角落边缘。明器由“标准构建”组合而成;士大夫在组合时可以自由发挥,就像小孩子搭玩的积木。偶尔亦有塔楼架于厅堂之上,但并不影响儒家厅堂主导于庭的根本含义。由此看来,塔楼是否存在于汉代合院并非问题的关键。汉代的开明盛世,以及士大夫生活的逐渐殷实与社会地位的不断提高,给他们在儒家入世的家庭社会责任之外提供了遐思浮生的机会。虽然士大夫们仍做不到如庄子所倡导之逍遥,但偶尔在来世,甚而有可能在现世的边缘塔楼里登高望远,虽不是彻底无家而在天堂自由自在地永生,也算是从儒家世界里繁琐的家事与公务之外的一种暂时的解脱吧。

众多汉代的陪葬明器往往亦是非对称的,而塔楼多居角落边缘,图为东汉明器合院模型立面图。

上世纪50年代成都出土的东汉画像砖

西汉明器合院模型(出土于河南淮阳县于庄一号墓,现存河南博物馆)

其实庄子之逍遥并非彻底无家之自由。《庄子外篇·渔夫》云:“人有畏影恶迹而去之走者,举足愈数而迹愈多,走愈疾而影不离身,自以为尚迟,疾走不休,绝力而死。不知处阴以休影,处静以息迹,愚亦甚矣!”如此看来,庄周所教诲的大智慧并没有走出中庸之道,汉代合院中的塔楼,无论是在想象中的来世,还是真实存在于现实,其作用不是颇似以庄周的大树来暂时躲避令人厌烦的影子么?能够超越“保守”之合院建筑而追寻彻底浮生之士在中国历史上不多见,诗仙李白或许是其中一个。骑着高头大马,有美丽歌女陪伴,李白做到了大半生都在浪迹名山大川。这当然跟中国文化重文字,尤其唐代崇尚诗才分不开。在42岁时,李白在道士吴筠举荐下竟然被召至长安,供奉作了唐玄宗的翰林。当然诗仙仅在三年后就失宠于玄宗皇帝,弃官而去,应完全在意料之中。李白深知自己的诗才无限,但又不敢肯定自己已成仙。自由永恒的浮生哪里可寻呢?于是酒与诗便成了逃脱之舟,而“保守”之住屋对李白而言当然就没有任何意义了。

然而绝大多数中国人,无论是芸芸众生还是与李白诗才相匹配的白居易,都未受如此浮生之念的诱惑。难怪林语堂叹道:“任何国人在春风得意之时是儒家,在失意之时就成了道家。而唯有道家之自然方可成为抚慰受挫之中国心灵的一剂良药。”合院本身居然为偶思浮生的中国人提供了方便。以白居易为例,我们便可知其奥妙所在。白居易诗才横溢,大器早成。早年更是官运亨通之士大夫,只因后来勇于上书,其重要的官职到44岁就都结束了。以后虽做了些自诩为“闲官”的职位,基本上是独善其身,人生的着眼点已从入世之儒家向诡秘之佛家与浪漫之道家转化了。与所有中国文人所见一般,白居易深知永生成仙之望存在于文字之中,于是将其3840首诗词印刷成册,藏于孙辈手中以及各个佛寺之内。在成仙之望安顿妥当之后,白居易意识到“中隐”方才是一介俗生理想之生活境界。有诗为证:

大隐住朝市,小隐入丘樊。

丘樊太冷落,朝市太嚣喧。

不如作中隐,隐在留司官。

似出复似处,非忙亦非闲。

不劳心与力,又免饥与寒。

终岁无公事,随月有俸钱。

君若好登临,城南有秋山。

君若爱游荡,城东有春园。

君若欲一醉,时出赴宾筵。

洛中多君子,可以恣欢言。

君若欲高卧,但自深掩关。

亦无车马客,造次到门前。

人生处一世,其道难两全。

贱即苦冻馁,贵则多忧患。

唯此中隐士,致身吉且安。

穷通与丰约,正在四者间。

可见白居易不求李白之浮生,如此“中隐”可谓是对中庸之道做了一个最世俗化的形象解释。那么如何才能做到身体力行呢?其实诗中已暗示:中国合院矣!屏、门、庭、堂、室的空间序列即是“中隐”生活的建筑根基;而一个古罗马的市政法官则既不求“中隐”,其合院亦没有为此提供任何建筑上的机会。古罗马与文艺复兴时期的贵族在夏季逃到乡间别墅,算是暂时接近白居易的“小隐”罢了。晚唐以后兴起造园之风:四方山水与小筑均可收罗于合院旁侧或者后面的墙院之内。合院于是延伸为园宅,此后士大夫寻求“中隐”的理想借园宅而成为精湛的艺术。白居易晚年落叶归根,回到向往已久的洛阳,花十年潜心修造履道里园宅,令其成为闻名京洛、载入史册的一大名园。履道里白居易园宅遗址自然无处可寻,不过记载于无数白诗、词之中难道还不足么?略举一例,《新小滩》透露出白居易造履道里园宅以忆江南:“石浅沙平流水寒,水边斜插一渔竿。江南客见生乡思,道似严陵七里滩。”从此以后,造园之风延绵不绝,到了明清已是登峰造极。难怪贾政在初访尚未名命的潇湘馆时就被其竹院所吸引,当即叹道﹕“若能月夜坐此窗下读书,不枉虚生一世。”中国士大夫偶有思浮生之念,已经完全内化于院墙之内的一方山水之中了,哪里还有闲暇过多去仰望苍天呢?

中国人垂直的“天地之轴”向来不强,其水平的趋势早先就物化在合院之含义里了,而延伸出去的园林仍在墙院之内,所起的作用即是中庸之道——一个对世俗生活入世与艺术人生出世之绝妙平衡。换言之,合院与天的关系越发淡化,而合院与繁华的市井或是避世之园则是若即若离。西方伟岸的“天地之轴”在古代与水平的公共市政空间及后花园里的闲暇生活略有冲突,而对仰望苍穹的真正挑战则是意大利文艺复兴之后的事了。再后来,以住屋来潜心营造一个“内心世界”,于是在个人的自我意识中追寻“内向的浮生”,在16世纪末期之后的三百多年里成了英国人对现代性的独特贡献。

苏州清代毕浣园宅平面,院墙之内园林之兴盛可见一斑。

爱华网

爱华网