第三单元 教 学 设 计

单元教材分析:

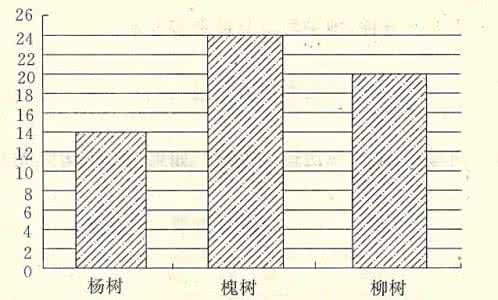

关于“统计”,学生已经认识了1格代表2个单位、5个单位甚至更多单位的纵向条形统计图,本单元将在原来的基础上继续学习一些常见的条形统计图:一种是横向条形统计图,另一种是起始格与其他格表示不同单位量的条形统计图。让学生能够根据统计图表进行初步的数据分析,通过分析寻找信息,再根据这些信息作出进一步的判断和决策,体现统计图表在现实生活中的实际作用。

单元教学目标:

1.向学生介绍两种条形统计图,使学生会看这两种统计图,根据统计表中的数据完成统计图。

2.使学生初步学会根据统计图表进行简单的数据分析,通过分析寻找信息,并根据这些信息作出进一步的判断和决策。

3.使学生理解平均数的含义,初步学会简单的求平均数的方法,理解平均数在统计上的意义。

单元教学重点:

1.使学生学会看横向条形统计图和起始格与其它格表示不同单位量的条形统计图。并会进行简单的数据分析。会看两种统计图。

2.使学生理解平均数的含义,会求平均数。

单元教学难点:

学会看横向条形统计图和起始格与其它格表示不同单位量的条形统计图。会进行简单的数据分析。求平均数。

单元课时安排

1.简单的数据分析 2课时

2.求平均数 3课时

第一课时 简单的数据分析(1)

教学内容:第38页例1

教学目标:

1.使学生进一步了解条形统计图的意义。学会看横向的条形统计图。

2.初步学会制作横向的条形统计图。

3.能正确分析条形统计图,培养学生观察、分析和动手操作的能力。

教学重点:会看两种统计图。

教学难点:起始格与其他格表示不同单位量的条形统计图。 教学准备:空白统计图二张、相关课件等。

教学过程:

一、创设情境,复习旧知

1.口算:

55÷5 81÷9 280÷4 120×3 750-340

52÷9 26÷4 240+520 700-350 26×4

师:同学们,为了丰富大家的课余生活,老师想问问大家,你们最喜欢什么体育活动?这可让老师为难了,到底怎样安排课外活动呢?

师:真聪明,瞧,这是课前老师统计的咱们班小朋友最喜欢的体育项目统计表,利用表中的这些数据我们就可以分析解决问题了,这就是我们今天要学习的——简单的数据分析。(板书课题)其实这种简单的数据分析在我们的日常生活中应用很广泛

二、探究新知

1.课件出示例1主题图

2.师:这是一家超市的老板在询问售货员上周矿泉水的销售情况 课件出示超市ABCD四种矿泉水上周的销售统计表,提问:从这个统计表中,你知道了哪些信息?

3.师:他说对了吗?除了统计表,咱们还学过什么更好的方法来表示这些数据,使它们更直观?出示一个空白的统计图

谁来给大家说说这个统计图上的横轴表示什么?纵轴表示什么?每一小格表示多少?

师:你们能根据上面的统计表画出下面的统计图吗?请大家拿出第一张空白统计图,开始吧

4.生独立完成统计图

5.展示完成的统计图

师:画出条形统计图我们就能清楚的看出各种矿泉水销售量的差异,从而对其中的问题进行分析。可是售货员给老板看的统计图和我们用的不一样,你们想看看吗?

6.课件出示例1的横向空白条形统计图

师:这是一个空白的条形统计图。比较一下,这两种统计图有什么不一样?我们把条形朝上画的统计图叫做纵向条形统计图。那么这种条形横着画的就称为„„

很好,这种横向条形统计图在统计报表中经常出现,其实它和我们原来学的纵向条形统计图的道理是一样的。只是有时候纸的空间太小,不够画出这样纵向的条形统计图,才把它画成横向的条形统计图,这样横轴和纵轴的位置进行对换,条形的方向也相应发生变化。

大家明白了吗?

请大家翻开课本P38,自己试着把书上这个未完成的横向条形统计图补充完整,生独立完成。

7.展示完成的统计图,简单订正对错

师:不管是纵向条形统计图,还是横向条形统计图,都可以很清楚的看出各种矿泉水的销售情况,为了更加方便人们的观察比较,通常还把数据标在对应条形的上方。在横向的统计图中,就标在条形右边。好,下面请大家给我们刚才画的两个条形统计图标上数据。

最后,请大家认真观察这个条形统计图。想一想,假如你是这家超市的老板,看了售货员给你的这个统计图,你知道了什么,又有什么想法呢?

师小结:看来,统计图还可以帮助我们分析问题,作出重要决策呢。既然统计图的作用这么大,那咱们就用它来解决咱们自己的问题

出示课前的统计表

请大家拿出第二张空白统计图,根据表中的数据画出条形,标出数据再分析

三、巩固练习

同学们喜欢体育活动,小动物们也喜欢体育活动呢。瞧,它们正在举行跑步比赛呢。出示P40第1题

师:这是五种动物的最高时速统计图,先说说这个条形统计图各部分所表示的意思,从这个统计图中你知道了哪些信息?

还有一种动物也想参加比赛呢,它就是鸵鸟,它说:我的最快每小时跑64千米。

比较一下,假如鸵鸟也参加了比赛,哪几种动物跑得比它快,哪几种动物比它慢?你是怎么比较的?思考一下,怎样才能一眼就看出来?你认为它们的比赛谁是第一?谁是最后?根据这个统计图,你还能提出哪些问题?

四、全课小结。

今天我们一起学习了什么?你有什么收获?

五、课外作业:请你收集同学们收看电视节目的情况,并制成横向条形统计图,然后提出相应的问题。

教学后记:

第二课时 简单的数据分析(2)

教学内容:第39页例2及练习十中的习题。

教学目标

1.使学生学会看起始格与其它格代表的单位量不一致的条形统计图。

2.会分析各种不同的统计图。

3.培养学生的观察、分析和动手能力,进一步体会统计的意义。 教学重点:

使学生学会看起始格与其它格代表的单位量不一致的条形统计图。会分析各种不同的统计图。

教学难点:起始格与其他格表示不同单位量的条形统计图。 教学准备:相关课件,一些不同单位的空白统计图。

教学过程:

一、口算:

63÷7= 86-39= 400×8= 93-25= 34+28= 67+33= 500×4= 84÷9= 1200-700= 40÷8=

二、制图铺垫

1.谁来说说自己现在的身高和体重?请5位同学将自己的身高和体重写在黑板上的统计表中。

姓名

身高

体重

2.如果让你将他们的身高情况制成条形统计图,你准备每格代表多少厘米?(学生10厘米、20厘米等)

3.谁能用最简洁、明白的方法,根据这组数据绘制统计图。(作业纸)

三、探究、经历折叠式统计图产生的过程与必要性

1.展示汇报,出示学生画的统计图,引导比较,发现问题。 ⑴出示制好的具有代表性条形统计图

每张统计图提问:它能清楚地看出五位小朋友的差距吗?你满意吗?

(每格代表10厘米、5厘米的条形统计图:不能明显反映数据间的差异每格代表1厘米、2厘米的条形统计图:能明显反映数据间的差异,但太长)

⑵重点观察:每格代表2厘米、1厘米的条形统计图,教师慢慢的移动统计图,提问:要从这张图看出学生身高的差距只要那些部分?(底下的名字与0,上面的一部分)那中间一部分怎么办(剪掉、盖住、折起来),教师用一张长长的纸折一个样子?

⑶折叠的部分在图中怎样表示(师生共同在黑板上做草图) ⑷出示制好的折叠式统计图:仔细观察,那一部分是折叠的,如何表示,表示多少?与过去的统计图有什么不一样? 0~~~137表示什么意思?

⑸我们该如何读数据

⑹估计一下,他们的平均身高在什么范围

⑺小结:什么时候要用折叠式条形统计图(数据比较大、数据相差比较小)

三、运用拓展

试一试,用这种简洁明白的方法制作以上同学体重统计图。

1.需要折叠式条形统计图吗?

2.如果需要把身高差异看得更清楚,需要你用折叠式条形统计图,你的折叠格(应该叫起始格)选多少千克?

3.教师出示空白折叠式条形统计图

4.学生完成(书P39页)

四、分析数据

1.从上面两个统计图中,你能获取什么信息?

2.(出示“中国10岁儿童身高体重正常值”)引导学生比较。你能发现哪些同学的身高、体重是在正常值以下,哪些是在正常值以上?

3.怎样能从统计图中一目了然地看出每个同学的身高是在正常值以下还是以上?你有什么好办法吗?(在统计图上用虚线画出正常值)

4.你能给这些身高体重不达标或体重超正常值的同学出谋献策吗?

5.提问:刚刚在比较时,你是怎么看出他们在正常值以上还是在正常值以下的?引导学生思考:在统计图中怎样一目了然地看出每个学生的身高、体重是在正常值以上还是正常值以下?(引导学生在统计图上用一条虚线画出正常值,再直观地比较。)

五、拓展应用

1.独立完成书P40页第2题、41页第3题。(重点突出:第二题:如果准备进1000本新书(四类),你准备如何分配)

(第3题:重点引导如何从纵轴看数据、50米游泳的冠军是时间最短的人可能,但不是肯定)

2.其它练习(重点:后面数据预测要根据前面的增长)

六、总结:

通过这节课的学习,你有什么收获?你还有什么不懂的问题?你对自己、同学这节课学习的表现有什么评价

七、实践作业:让学生从报纸、书籍上找到更多形式的统计图表,并找出相应的信息,可以培养学生从各种渠道收集信息的能力。 教学后记:

第三课时 平均数(1)

教学内容:第42页例1

教学目标:

1.使学生理解平均数的意义,初步学会简单的平均数的方法。 2 .理解平均数在统计学上的意义。

3. 培养应用所学知识合理、灵活解决简单的实际问题。

教学重点:使学生理解平均数的意义,初步学会简单的平均数的方法。 教学难点:培养应用所学知识合理、灵活解决简单的实际问题。 教学准备:课件,学生准备小棒等。

教学过程:

一、口算:

72÷9= 80-26= 9000-500= 53+69= 50÷7= 43+36= 25×4= 46+27= 45÷6= 27+54=

二、创设学校“捡回一个希望”角学生参加收集矿泉水瓶情境,谈话导入。

1.他们在干什么?其中有一个红领巾小队收集的情况是这样的(给出数据、、7个 、、5个 、、4个 、、8个、、、、、、、)。

2.看了这些数据,你获得了那些信息?你是怎么发现的?

三、探索新知

1.刚才有同学发现了这四位同学平均每人收集了6个矿泉水瓶,谁能说说平均是什么意思?

2.这四位同学收集的个数如果都一样多的话,每个人收集了6个,这个数,你能给他取个名字吗?

3.他是怎么得到平均每人收集6个的呢?请同学们拿出学习材料,四人小组讨论一下。最后,推选一位同学介绍你们小组的学习成果。

小组汇报

(1.他们用到了估算的方法,我们一起来估算一下,(教师把一根水平线移到7块的高度),平均数会是这么多吗?(继续往下移动水平线到4块的位置)会是这么多吗?(继续把水平线慢慢往上移)体验平均数。为什么呢?

(2.通过这样的方法,使得不一样多的数量,在总数不变的情况下同样多,就得到了他们的平均数。你们能给这种方法取个名字吗?

(板书)还有其他方法吗?(以多补少)

(3.那平均数是不是就是以前学过的每份数呢?为什么?(7+5+4+8)表示什么?

总数量(板书)4又表示什么呢?总份数,那你们知道平均数可以怎么求吗?

4.刚才同学们通过自己讨论,尝试,发现了平均数,学会了求平均数。知道这个红领巾小队平均每人收集6个。如果我们全班40名同学都去参加,一次可以收集多少个呢?你是怎么想的?这就是平均数的一个用处。我们还可以推想出全年级的收集的个数。

四、巩固

1. 我们已经学会了求平均数的方法,你们能解决有关平均数的问题吗?老师这里有一组来自会展中心博览会的消息。出示下列信息:

(1)美食节开幕后,第一天参观的有3万人;第二天参观的有4万人;第三天参观的有1万人。

(2)李刚参加打靶比赛,第一次中了7环,第二次中了9环,第三次与第四次共中了16环。

2.你能求什么问题?请大家做在练习本上。反馈时强调:我们在求平均数时要找准总数量与总份数之间的对应关系。

五、拓展

1.生活当中还有那些地方也用到平均数呢?请你编一道发生在身边的平均数问题。

2.解决自己编的平均数问题。

六、总结

今天我们一起学习了什么?你有什么收获?

教学后记:

第四课时 平均数的应用

教学内容:第43页例2

教学目标:

1.使学生掌握平均数的意义和求平均数的方法。

2.懂得平均数在统计学上的意义和作用。

3.培养应用所学知识合理、灵活解决简单的实际问题。

教学重点:使学生掌握平均数的意义和求平均数的方法。

教学难点:培养应用所学知识合理、灵活解决简单的实际问题。 教学准备:课件,水杯等。

教学过程:

一、复习:

1.口算:

750+250= 2500-2000= 80×7= 300×5= 4×40= 85+25= 96+25= 56÷8= 34÷4= 15÷6=

2.师出示一杯水,告诉学生这一大杯水大约600克,而后把这杯水分别倒入4个杯子中(每个杯子的水不同)提出:你们能求出这4个杯子的水的平均重量吗?

3.学生动手解决,并交流解决的方法。

二、创设问题情景,引导探究。

1.六一节,老师带了许多糖果想送给大家吃,老师给奋飞组6人共分36块,给前进组8人共分了40块,给蓝天组5人共35块,你们认为哪一组的同学分到的糖果多?怎么解决?

(1)组织交流解决的方法。

(2)小结:象这种情况下,每组的人数不一样,不能直接拿总数来比较,而是要求出每组同学的平均数来比较。

2.出示情景图,告诉同学穿兰色衣服的是开心队,穿黄色衣服的是欢乐队,引导学生观察后猜一猜:你认为哪一队的身高高?并说说理由。

3.出示统计表,组织学生收集有关数据,根据统计表估一估,欢乐队和开心队的平均身高分别是多少?并说说估的方法。

4.同桌合作,一人求欢乐队的平均身高,另一个求开心队平均身高,后比较哪一队高?

5.组织交流计算的方法与结果。

6.组织讨论:从刚才的这件事,你有什么发现,并小结:平均数能较好地反映一组数据的总体情况。

三、拓展与应用

说说生活中还有哪些事要通过求平均数来解决一些问题。

四、小结:通过本节课的学习,你有什么收获,有什么问题需要帮助的吗?

五、作业:练习十一4、5

教学后记:

第五课时 综合练习

练习内容:第44页至第45页的练习。

练习目标:

应用所学知识合理、灵活解决简单的实际问题。

教学过程

一、 复习

1.口算:

6×8+32= 87-35= 56÷8+4= 800-140= 500-250= 30×7= 800×5= 0÷40= 64÷7= 53+36= 本单元我们学过了哪些知识?知道了什么?学会了什么?

二、指导练习

第一题,是一道实践活动题,要让学生在进行实际调查的基础上,再估算平均身高和平均体重。每个小组计算完了以后,再在小组间对比一下,并和第39页中国10岁儿童身高、体重的正常进行比较,看看能发现什么信息。

第二题,先让学生根据图中的温度记录理解什么是最高温度,什么是最低温度,再把统计表补充完整,最后计算出一周平均最高温度和一周最低温度。

学生了解最高温度、最低温度、一周平均最高温度、平均最低温度等概念后,再让学生实际记录本地一周的气温情况,再计算出一周平均最高温度和平均最低温度。学生记录气温的方式可以通过广播、电视、报纸、网络等媒体获得信息。

第三题,也是一道实践活动题,通过收集、整理数据、计算平均等过程,进一步培养学生的统计能力。

第四题,让学生根据甲乙两种饼干第一季度的销量统计图,先比较他们第一季度月平均销量的多少,然后分析一下乙种饼干销量越来越大的原因,让学生初步体会统计在实际生活中的作用,挖掘数据背后隐藏的现实原因。第三小题是开放题,让学生根据统计图进一步发现信息,如学生会发现两种饼干二月份的销量是相同的,但甲种饼干的销量逐月下降,乙种饼干的销量逐月上升,也可以预测一下两种下个季度的销售情况。

第五题,让学生明确,王叔叔走的路程分为4段,一共骑了3天,而所求的是平均每天骑的路程,所以除数应是3而不是4。

百度搜索“爱华网”,专业资料,生活学习,尽在爱华网

爱华网

爱华网