1.不明需求:人所不欲,勿施于人

有个所谓的伦理金规则“己所不欲,勿施于人”,这被认为是处理人际关系乃至国际关系的基础伦理。各个文明系统都有类似的表述。中国的儒家不用谈,上面这句话就是儒家的“恕道”。犹太教的拉比西勒尔告诉异教徒,“己所不欲勿施于人”,是犹太教律法的全部,其余只不过是这句话的引申和评述。《新约?马太福音》也有类似的话,“无论何事,你们愿意人怎样待你们,你们也要怎样待人”。这些表述的细微差异暂且不论,总之都在强调一点:须以别人的接受来交换自己的接受。

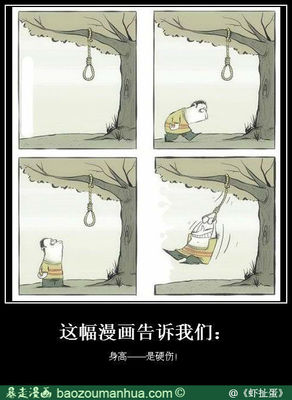

这些规则当然不错了,最起码从表面上超越了自我中心主义,能够把他人的需求作为考虑的出发点。可是,我们要说,这种超越是有限的,还在把自我当成判断他人需求的标准。而这,在实践中可能行不通。周瑜打黄盖,一个想打,一个想被打,双方有默契,配合成功。现实生活里像这种协同一致的情形,恐怕较少,更多的是:我所想要的,极有可能是他人不要的;我所不想要的,恰有可能是他人想要的。父母们想,要孩子学个好专业,找个好职业,人生就能幸福,于是代子女做各种专业抉择;而作为子女,更有可能认为人生的幸福在学想学的知识、做想做的事。这种把自我作为他人需求的判断者,结果往往是矛盾突出,每个家庭都搞得乌烟瘴气。“己所不欲,勿施于人”造成了需求与供给的错位、不合拍,出现“得非所愿”的结果,不公平感自然就产生了。

所以我们有必要修改一下交往的金规则,换成“人所不欲,勿施于人”。

2.“成见”的影响

这里所说的“成见”,是些习以为常的认识。正因为习以为常,不大容易察觉和反思,所以潜伏在我们的意识深处,常在不经意间被唤醒。

不是有这么一个笑话么。某人每天上班,会随手给街边乞丐两块钱;若干时后,变成一块;再后来又降低到五角。乞丐纳闷了,询问递减的原因。此人说,从前他是单身,手头宽裕,所以给两块;结婚后,手头紧凑,所以只给了一块;前些时又添了一个孩子,手头更紧了,所以就给了五角。乞丐叫嚷起来,这也太不公平了,你怎么能用我的钱养家糊口呢?

这则笑话,通常在民间被用来感叹好事难做、善门难开。如果分析一下笑话中的乞丐,他觉不公,因为属于他的“奶酪”被动了。至于那“奶酪”是否是他的,在他看来,绝无问题。这就是想当然的“成见”。

这样的情形不会只在虚构的故事中发生。上世纪九十年代中期,我在北京开广告公司,手头刚有了几个钱,曾到重庆出差,找老乡瞿扬一聚,他那时在重庆《少年先锋报》任总编辑。因久别重逢,和他言谈甚欢。这个时候,他小女儿从房间里出来,见她乖巧,我忙发了个五百块的红包。当然有个拉扯,举动颇大,又从房间里惊出了个小孩,是他妹妹的孩子。先例既开,下面等同,我给了个同样的红包。谁知接连又出来了两个小孩,原来今天是他们家的聚会,小孩子们都在,没办法,接着给了。到第五个时,我的钱也快完了,剩下的全掏出来,只有四百五。最后一个小孩子不服了,理直气壮地质问瞿扬:“叔叔,为什么他们都是五百,我只有四百五,我少了五十。”我在一旁尴尬无比,感觉很对不住这个小孩子。本来早就忘记这事了,后来瞿扬拿出来说笑,我才记得。这当然是生活中琐碎的事了,本没有多少叙述的价值,可恰好能为“公平”做个注脚——即使未受过多少教育、理智尚不发达的小孩子,也紧要地关注他的所得是否公平。“平等”就是这个小孩子心中自然涌现出来的“成见”:既然大家一个样,为什么唯独他钱少了些呢,他当然就觉得这对他很不公平。

3.“情绪账簿”

人的怨气,情绪,往往都有个累积的过程,如果在有其他平衡条件的前提下,一般能容忍和克制,较少立即发作。我们对某个人不满,正想破口训斥的时候,转念一想他的优点或者可爱的地方,不满的力度就减弱了几分,发作不起来了。还有,热恋中的年轻男女耍性子、吵吵闹闹平常之极,假设女方埋怨起男方,而男方没有顶回去,嬉皮笑脸,嘻嘻哈哈,即使女方有满腔恨意,此时此刻大概也恨不起来。恨不起来,不等于彻底消失,只是转存于心中,作为曾经对我不好、不公的例证储存着。

所以怨气和情绪的发作,是积累后越过临界点溢出的结果。心灵像个账簿,生命中遭遇的不满、不平,都记在上面。

婚姻中像这种情况极为普遍。刚结婚时,情人眼里出西施,什么都好。住在一起久了,新鲜感过去,琐碎的细节成为生活的主题,原本可以忽略的行为、习惯成了“眼中钉”。这些我们都体会过了。当然,作为一生守候的伴侣,宽容是第一位的,不会太过于计较。但是,不悦、不满,已经永久性地刻在心上。等到这样的事多了,诸如“忘记生日”、“忘记结婚纪念日”、“顶撞我妈”,“不懂节俭过日子、胡乱花钱”等等,差不多塞满了整个心灵空间,再也容纳不下。终于有一天,一个不起眼的小事,点燃了怒火,所有的情绪喷薄而出。曾经记录在账上的那些陈年旧事,一件件地数落出来,证明对方的薄情寡义,以及自己的委曲求全。最后的愤怒是:“我为你以及这个家付出这么多,而你却这样……”

人之所以幸灾乐祸,并不意味着人天生是“小人”、心理阴暗,乐于见到他人出丑闯祸;很大一部分原因是觉得对不住他,长久以来把不满装在心里,忍着;等暗中痛恨的那个人出了洋相,或者遭灾遇难,忍不住拍手称快,这叫“解气”、“解恨”。从社会心理的角度来看,也有类似情况。近些年许多腐败官员不断被揭露出来,反复刺激民众,导致民众对官员群体的普遍不信任,而民众又缺乏必要的监督、问责能力,这些不满于是全都记在账上。凡有官员落马、出事,大众便以幸灾乐祸的态度尽情地嘲弄。

本文摘自《情商中国》,作者:徐彦平,复旦大学出版社2013年9月出版

爱华网

爱华网