无疾而终是最好的告别。这个世界上有很多东西是可以隐瞒的,比如年龄,比如阅历。也有很多东西是不能隐瞒的,比如心境,比如旧梦,比如思念。

我出生在二十世纪的最后一年。那一年对中国来说是喜庆的一年,国庆盛大阅兵,澳门回归。在经济的这辆马车的带动下,我诞生了。那个时候我还是个让人感觉到新鲜又神奇的东西。我躺在玻璃橱窗里,形形色色的人路过我,议论我,垂涎我,但是我和我的伙伴们被买走的速度非常的缓慢。因为在那个时候,我是高科技的结晶,是昂贵的,只有少数人才能够拥有。

我是一部手机。

我可以发短信打电话,我会唱几首不同的歌,我有个小闹钟可以叫醒人们起床,我有个计算机,我还可以换算简单的货币,我甚至还带了贪吃蛇这样的游戏,一共有三个呢,另外两个是考记忆力和逻辑猜图。在那个时候,我这样的手机,是非常了不起的。光是我面前的价格标签就能证明这一点。

有一天,一对情侣牵手路过我面前。是一对很年轻的情侣,嘻嘻哈哈的打闹着说笑着。

男生在我面前站住脚,转过头跟女孩儿说,要是你有个手机的话多好啊。那样你就不用每天等我下班再跑到外面去打公用电话给我了,我怕你遇到坏人,而且每天都要排队,冬天那么冷,经常下雨下雪你也还是跑去给我打电话,我特别心疼。北京的冬天特别冷。真的,我知道。

女生特别开心的笑了,那是一张甜美可爱的脸,而且青春,就算没有施任何粉黛脸也像剥了壳的鸡蛋似的没有一点瑕疵,只是在风中被冻得鼻头通红。她说,没关系啊,只要能跟你说说话,只要能听听你的声音,就什么都值得了,我不累,只要一跟你说话我心里就只有开心。

男生牵着女生走了,临走的时候还恋恋不舍的看了我一眼,他轻声但是无比坚定的说,我一定会买个手机送你的。

这样的人我见过很多,有很多喋喋不休的梦想我都听过,我最开始还当真,但是后来我发现大多数都是些空头支票,那些说会拥有我的人顶多只是经常来看看我,没有人来带走我。然而这个男生不一样。四个月以后我再次见到了他。他交了钱,先是带我回了他的出租屋。是一个潮湿窄小的弄堂,放下了床空间能活动的空间就小得可怜,一年四季见不到阳光。他坐在床上吃一个冷馒头,狼吞虎咽的样子看起来却幸福极了。

我不知道他饿了多久,节约到什么程度才买下我,总之从这一刻起,我有了一个主人。

我的主人在北京念大学,是个活泼的像小精灵的女生。有一双忽闪忽闪无比有灵气的眼睛,我也不知道要怎么形容那双眼睛里的清澈,我是部手机,词汇量不高,我的脑子里装的是一个一个字,和简单的词汇,所以我找不到合适的词语去形容她的美好。

我想就算是很有学识的人,形容起来也很简单吧。美好是形容不出来的。比如一片星光,一片小树叶,一滴露珠,一声夜莺鸣。比如她。让人在她的面前会感到紧张,感到在这世上依旧一无所有,依旧两手空空。但是我很幸运,我不会。因为我的心脏决定了我不会有这样的情绪。我只会执行各种各样程序允许我执行的动作,其实我是个小小的机器人。

我跟她朝夕相处。

我有时候被她抓在手心,汗津津的紧张地等短信等电话,有时候放在胸前的口袋里,有时候在她粉红色的小手提包里,和她口红唇彩呆在一起。她握着我,在宿舍的床上编辑短信,每一个字,每一句话,她都要皱皱眉头想一想,一次又一次把我按亮,看看是不是错过了短信。她最开始打字的速度非常的慢,到后来就变得很快,甚至不看键盘也能打得飞快。

她讲话的声音是典型的吴侬软语,调子软软的,边音和鼻音有些分不清楚。她还爱撒娇,爱哼哼,但是很少真正生气,他稍微哄两句又重新明朗的笑了,那才叫真正的银铃般的笑声。她托着脑袋盯着我,念叨,看你还不给我打电话。

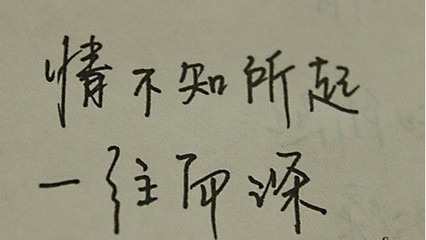

她每天都把我放在枕边,有时候打着打着电话就睡着了,我在她的脖子下面压着,把她硌醒了,她会把我拿起来,乖乖的放在枕边。她呼吸的声音很轻,像只小猫,但是有时候姿势不对声音就会变重,像是打呼噜。她每天早上都会起来背单词,也会编辑短短的诗句,肉麻的句子,发给远方的他。

这是他们不在一起的日子。

每过一个月,他们见一次面。有时候是她坐火车去找他,有时候是他来看她。在一起的时候他们是用不到我的,我被放在她的口袋里,听着他们的甜言蜜语,跟着他们走过两个城市的每一条大街小巷,听着他们讲各自的趣事,分享一捧热气腾腾的糖炒栗子,他会在吃饭的时候帮她选出她不吃的。

他特别喜欢揉她的头发,在冷的时候把她的手朝她的手哈气放在自己的手心捂暖,他给她讲他新的工作很好,她抱怨早上睡过头结果迟到了几分钟被老师为难。他是个温柔又正直的人,会一本正经的夸奖她,也会语气温柔的告诉她有些事情她做错了。

有一次,他坐在她的身边,她却发短信给他,内容是:每次跟你在一起的时候,我就开始怀疑时间。总有种时光变慢的感觉,可是一天却又很快用完了。好苦恼。他看了短信,低头在自己的手机里编辑起来。很快,我的身体里进来了一句话。他说,跟你在一起的时候哪里都是你,不跟你在一起的时候,也还是哪里都是你。

这样过去了好几年。我一天一天的变老,变旧。经常说到一半就会莫名其妙的挂断,会莫名其妙的自动关机,键盘上面的按键以及被磨损得都看不见了。而在女生大学毕业的那一年,她的父母买了一个新手机送给她。那个时候的手机已经成了很多人都拥有的东西,价格也不再昂贵。

她的新手机,算是我的弟弟,价格没我高,但是功能却多了很多,可以拍照可以听音乐甚至是彩色的。俨然一个小型电脑。他趾高气扬的来,却很快就垂头丧气了。因为她还是喜欢用我。就算我老了,就算我有了那么多毛病,就算我在别人眼里只是一个不值钱的破烂手机,完全不如他新潮,她还是只喜欢把我放在枕边,用我完成漫长的思念和沟通。

她找了一份工作。在一家公司里面做翻译。最开始她带着我,但是后来由于我经常没来由的中断通话,挨了老板的几次骂,她只好带上我的弟弟,用那个手机对付客户,依然用我跟他短信电话。她舍不得我。

她的工作强度很大,最开始她还会用我在休息时间偷偷溜到卫生间给他打电话抱怨,说客户又为难她,每天埋在单词里快要疯掉了。他在那头安慰她,但是也只是捉襟见肘的一些温柔话语。

她慢慢穿起了套装,穿高跟鞋从一歪一扭到如履平地,开始盘起头发,化妆,坐在电脑面前整理一堆又一堆的资料。她经常忘记吃饭到饿得不行了就去泡一碗方便面或者吃着冷掉的盒饭,她这个样子的时候,常常让我想起刚刚为她买了手机时挨饿的他。她真辛苦,可是她的眼神还是那样美那样清澈,笑起来眼睛弯弯的样子一点都没有改变。

后来她的工作越来越忙,房租水电交通费逼得她没有办法只有拼命多加班,有时候他打电话过来她三言两语的说两句我在忙,匆匆挂了。晚上回到出租屋,踢掉高跟鞋,给他打过去,那头却没有回应。就这么,他们最长的时候有一个多月没有通话超过五分钟。她有时候也还是撒娇,但是语气却生硬了许多,那一头也沉默,于是就有了以前从未有过的尴尬。

就这样过了一年多。他们的联系越来越少,说的话越来越少。她感觉到不妙,于是在一个周末请假去找他。我不知道发生了什么,我也不知道谁对谁错。只是知道,回来的火车上,她把头看向窗外,不停地用手抹着擦不干的眼泪。她还是攥着我,可是我始终没有再唱歌。

几天以后,我还是没有任何动静。没有短信,也没有电话。她像是个赌气的孩子,跟对方赌气赌得太久以至于对方都忘了这个事,没有人来找她,也没有人来哄她。

我快没电了,可是她却怎么也找不到那根充电的线,或许是忘在了他的屋子里,或许是丢在了回来的火车上。她发疯似的把包翻了一个底朝天还是无果的时候,她就安静了下来,眼神疲惫地看着我,眼睛里还是一汪湖水,不过起了一层很大很大的雾。那是我沉睡前,最后记得的事。

我再次见到她的时候我是在一个盒子里醒来的。她已经不再是以前的那个她了。她看起来依然年轻,眼角轻微的鱼尾纹不影响她的美貌,但是她的眼神,已经不再是当初的那个小姑娘了。那是一双我不知道经历了什么的没有太多感情的眼睛。这个世界上有很多东西是可以隐瞒的,比如年龄,比如阅历。也有很多东西是不能隐瞒的,比如心境,比如旧梦,比如思念。

我不知道是她突然想起什么,还是收拾东西的意外收获。她再次把我开机,谢天谢地,因为长久的沉睡我有了一点电。只是很微弱。于是她打开我,开始翻看一条又一条的短信。

“我就是觉得只要有你在,我辛苦一点累一点都没关系,等我赚够了钱,你就不在北京呆了,北京的冬天太冷了。我们回南方去。”

“哪有?这世界上你最漂亮了。我有你还看什么美女。”

“什么千年难遇的千禧年,能跟你在一起,还有什么好事儿是我赶不上的。”

“你在宿舍不要动,我来楼下找你,我出站了,好冷。你别冻着了。”

“我爱你。”

她的目光里的锐利和风霜渐渐柔和起来,瞳孔里藏着的那个凌晨两三点的夜晚也渐渐消散,她像是回到了那些年,她在漫天大雪里,奔向他的怀抱。路上摔了一跤在雪地里,爬起来继续跑,像是奔向一个大大的太阳。

“亲爱的”——拨号中

“对不起,您拨打的号码是空号,请查证后再拨。”

她的手慢慢垂了下来,那颗蓄积了好几年的眼泪,终于从眼眶里涌了出来,啪的一声,掉落在我的身上,滚烫的,但是很快变冷了。北京的冬天,原来是真的冷。

我的电又要用光了。我的生命差不多就到这里了。我安心的闭上眼睛,像是等待着一场久违的但是安心的重逢。(来源)

爱华网

爱华网