允诺与沉寂

在西贝柳斯生命的最后三十年间,他不断纠结于自己似乎已濒临枯竭的创作灵感,外在的指责和他内心的自责都给他带来了极度的痛苦。究竟是草草地写一个作品了事,还是宁为玉碎,不为瓦全?在骨子里,他其实倾向后者更多些。1924年的上半年,西贝柳斯完成了他的第七交响曲,接着《暴风雨》(1925年)和《塔皮奥拉》(1926年)也相继出炉,1927年时他仅仅把《暴风雨》转换成了交响乐版本,之后就陷入了深深的沉寂。直至去世的那段漫长的日子里,有我们太多不知晓的东西。按照西贝柳斯传记的作者塔瓦斯特斯耶尔纳(ErikTawaststjerna)的说法,西贝柳斯本人完全不认为第七交响曲是自己所有成就的终结,相反,虽然在形式上第七交响曲已经有了惊人的革新,然而西贝柳斯写完后立即将它抛到了一旁,全身心地投入到了第八交响曲的创作中。

大约从1924年开始,他就已经在构想这部交响曲了,其他证据表明,最晚在1926年前后,他已经开始动笔。在1926年12月20日的一封信中,他提到了“一部正在创作中的交响新作”,1927年秋天,他的一位仰慕者美国音乐评论家奥林·道恩斯来访问西贝柳斯,禁不住好奇问起了这部第八交响曲。而西贝柳斯仿佛受到了某种刺激,敏感地表示,他已经完成了两个乐章,正在脑海中酝酿剩余的部分。他拒绝透露其他任何信息了。1930年夏天,西贝柳斯迅速做了一件事情:将这部仍在胚胎状态的交响曲的优先指挥权赋予了美国指挥家谢尔盖·库塞维茨基,当时他算得上最出色的西贝柳斯作品诠释者之一了。最初的情形是:库塞维茨基邀请西贝柳斯本人去波士顿指挥他的一些作品,但西贝柳斯拒绝了,但库塞维茨基希望起码能得到一部作曲家新作的首演权。于是,第八交响曲被安排在了波士顿交响乐团的1930-1931乐季;西贝柳斯没能料到,这个轻易的许诺将让他面对大概是他一生最大的尴尬,最恼人的局面。1931年春天,在去柏林的路上西贝柳斯写了一封信给妻子阿依诺,说这部交响曲已经有了“很大的进展”。然而,正在焦急等待新总谱的指挥家库塞维茨基却没能收到作曲家的只言片语。在八月,当年乐季眼看就要结束,库塞维茨基按捺不住了,写信催问第八交响曲的进展,试图得知能否在来年把它搬上波士顿的舞台。西贝柳斯一口答应,说1932年的春天应该就是大功告成之日了。库塞维茨基表示了感谢。但是,次年一月,西贝柳斯又陷入了欲言又止的纠结中,最终发了一封电报,说这部作品很遗憾无法在当年交付出来了。

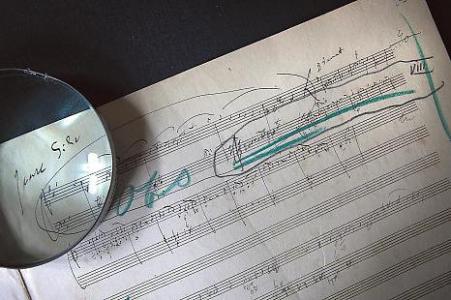

带涂画笔迹的第八交响曲手稿

显然,库塞维茨基绝不是唯一在期待这部新作的人。在欧洲,比如出版家威廉·汉森(WilhelmHansen)和英国皇家爱乐的指挥巴塞尔·卡梅隆(BasilCameron)也在迫切地期望能早一天见到庐山真面目。但两人所收到的回复是一致的:作品仍处于雏形阶段,除了作曲家脑海中的构想,没有一个音符落在了谱面上。到了1932年六月,美国人奥林·道恩斯再次请求看一看印刷总谱,但没有成功。而在伦敦,广告里已经在大肆宣传将在1933年春天问世的第八交响曲了,还声称能迅速录制成唱片。总之,整个音乐界都在翘首以盼这部交响曲的呱呱坠地。

1932年夏天,库塞维茨基似乎看到了一丝黎明前的曙光。西贝柳斯在信中答应当年十月能给他一份总谱。而库塞维茨基正打算在1932-1933整个乐季里上演西贝柳斯的全部交响曲,并在圣诞节前夕收到第八交响曲作为一个完结。一开始西贝柳斯在电报里答应了他的设想,但很快变卦了。这时,库塞维茨基准备放弃这个美好的念头了。已经满心失望的他仍在1933年夏天再次发信询问了西贝柳斯。作曲家表示他还正在苦心研究第一乐章,现在谈论演出的事情为时过早。之后,库塞维茨基就再也没有收到过关于第八交响曲的消息了。

我们现在手头的线索停止在了1933年9月4日,那是一张德国音乐家保尔·弗伊克特(PaulVoigt)给西贝柳斯的账单,他所完成的工作恰恰是为作曲家誊写第八交响曲的第一乐章乐谱。在20年代,弗伊克特已经做过不少类似的工作。至今,这张账单仍然保存着。按照阿伊诺的回忆,她和丈夫在这次誊写结束后捧着一叠厚厚的手稿,又去拜访了一次弗伊克特,西贝柳斯那时神色阴郁,沉默寡言。他们的女儿玛格丽特也为类似的事务拜访过几次弗伊克特。所以这样推断下来,如果第八交响曲没有完全创作完毕的话,起码部分乐章已经有了端倪。

1943年,西贝柳斯对他的女婿尤西·雅拉斯说,他仍保有着在去世前创作一部作品的愿望。学者们一致认为,他这句话所指的正是第八交响曲。

但众所周知的是,西贝柳斯在1940年左右焚毁了第八交响曲的所有手稿,原因是对自己作品与创作能力的极度不满。在1990年的一次采访中,作曲家的孙子艾基·维尔库能(ErkkiVirkkunen)这么回忆道:“当年我开车去祖父的家中,听到了响亮的火焰声。它是从卧室的火炉里传来的。祖母(阿伊诺)已经泪水涟涟了,她遭受了相当大的打击。我当时并不清楚那些被焚毁的是怎么样的乐谱,我认为这么做的动机应该是祖父强烈的自责吧。而祖父对我没有多说什么,只是顺便提到,我们生了一堆很大的篝火而已,他也并不认为这是一桩很大的事情,好像它仅仅是一桩供人消遣的幽默故事。”

了解了以上背景,我们今天的疑问也就主要聚焦到了两个问题上:第八交响曲真的写完了吗?西贝柳斯焚毁手稿的背后有没有什么隐情呢?根据各种线索,人们似乎明白了一点:西贝柳斯好像已经完成过第八交响曲多次了,但他的习惯是反复修订成稿,所以第八交响曲一直处在一种既有草稿,也有完成稿的中间状态,而对后者西贝柳斯屡次三番地不满意,导致一直回归到不定性的前者,1940年前后的焚毁时间只不过是一次爆发而已。直至1953年,西贝柳斯去世前三年,他仍带有耐心地告诉自己的秘书莱瓦斯,这部已经酝酿了30年的作品“仍然在他的脑海中逐渐成熟”。

弗伊克特誊写第一乐章的收据我们还留着,安装页码数估计,第一乐章仅仅占到了整部交响曲的八分之一左右,第二乐章被标记为广板,一般而言,它缓慢,所以占据的页数也会更少一些。这么推测起来,整部交响曲肯定不止三个乐章,除非第三乐章极其庞大,或者行进速度快得惊人。

在账单里,我们还发觉了一件怪事。西贝柳斯按每“集”50马克的价格付了7份的装订费用:350马克。这个“集”意味着什么,我们不得而知,难道是七份拷贝?还是单单第八交响曲就要占据7集?这恐怕是留给后人的一个谜题。

在40年代末,大约1947年的样子,指挥家弗戈施泰德(Fougstdet)造访了一次西贝柳斯的住所,就是被称为“阿伊诺拉”的屋子。据他回忆,当时的书架上正摆着第八交响曲的谱子:“是零散的合唱段落”。如果他所说的是真的,那么第八交响曲势必就是一部“宏大”的作品,早在20年代,西贝柳斯就向指挥家施耐弗戈特(Schneevoigt)提到过“宏大”这个词,第八交响曲难道真的在模仿贝多芬的第九交响曲吗?我们似乎有点猜不透。在赫尔辛基大学图书馆里,人们还保存着几页G小调的曲谱,据推测或许它们属于第八交响曲,但在2011年之前仍未得到确凿的核实。

在阿伊诺的回忆叙述中,有一点值得我们注意,那就是在焚毁了那些纠结他多年的宝贵乐谱之后,西贝柳斯开始变得平静与乐观了,似乎只有这么做,他才能在精神上的漫漫长夜之后找到一个足以栖息的黎明。从这个意义上讲,乐谱的湮没是一个好的选择。

爱华网

爱华网