他们围着那堵最高的土墙转了一圈又一圈,与它齐肩并立的墙在灾难中已经塌得七七八八,再看不出原来气势巍峨的样子。剩下的一截儿被雨水泡了又泡,大概只差一次小小的震动,或者一阵风的咆哮,它们就要彻底陷进自己屹立多年的脚下。

剩下的那一堵墙丝毫没有要倒下的意思,尽管雨水已经把脚下泡湿了好长一段。但是他们觉得不安全,人在墙下走来走去,风从墙上剥落一点白色的墙灰,都担心墙会毫无预兆的倒下来。于是,便合计着要把墙人为地拉到,一如当年人为地将它立起来。

他们在墙根下来回转转,试试这里,看看那边。观察着墙向着哪边偏最好,往那边倒下不容易影响旁边的东西,看看墙是不是真的已经像他们所想的那样早已经站不直了,是不是一个喷嚏可以让它更加偏离一点,以便更容易将它扳倒下来。

在墙上的三角形放领子的部分拴上一根结实的绳子,稳稳地打一个结。在给墙设定好的倒下的方向的对面撑一根扁挑,并且一再地确认坚持位置是否合适,力量是不是够了,以便回力的时候不至于控制不住方向。做好这些准备工作之后,再在墙的周围观察观察,看从哪里下手更加省力一点。

一些人在墙的一边用力推着,一些人在墙的另一边使劲地向下拉着,看热闹的也一起加入这个拆墙的阵营中来,不知道是真心想帮忙还是想看到一堵墙在自己手下倒下的热闹感。他们喊着口号,一边随着节奏一起用力。我看着跟随他们的力气墙体在微微地颤抖,隐隐约约簌簌地掉下些灰尘。1,2,3,嘿~

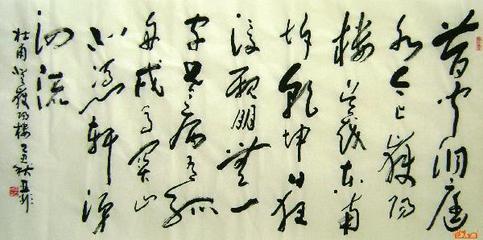

嘿~我藏在墙转角的一边吓唬另一边的大人,然后咯咯地笑。从有记忆起,这里就有一个门洞的形状,但是没有门,墙体厚厚的,这个门洞就是通往两个不同用处房间的要道。门洞靠外的一边的顶上挂着一幅卷起来的陈旧的画,一直挂了好多年,上面落满了灰尘。我不敢碰,怕碰坏了好多年前珍藏下来的宝贝。后来却不知道是不是随着时光留在了时间的尘埃里,再也找不到了。怕是一件古物,落入凡夫俗子手中,也加速作古。

外面是堂屋,墙上有一排小木棒订进去,是冬天用来挂腊肉的。木钉很高,至少在记忆里是很高的,高到我永远触碰不到,就算是搭了下边的暗紫色木桌和长条板凳,它也始终悬挂在记忆高处,像我仰望它一样俯视着我。靠在最里面的是一个小小的粮仓,每每收了新的作物都会先把仓里的陈年的谷物先用口袋装出来,放在房间的角落,再把新的粮食放进去。这是一年的收成,满满的装一整仓,偶尔还会溢出来,就像是满满的希望,溢出满满的喜悦。最后收拾好这一切,用合适的木板把粮仓的小门封起来,等外面的吃完才会再被重新打开。

门洞的另一边有一张小小的床,夏天会有白色的蚊帐,我在这里睡过了十年,大概是这样。记忆同小床一样陈旧了,年年岁岁的日子都一起消逝,同它对面白色墙面上被时光剥落的彩色的粉笔字一样,斑驳而灰暗。往里面是父母的房间,里面比较满,有一张大大的床,木头的长椅,木头的柜子,木头的写字台,木头带镜子的衣柜。木头的柜子上面还有一个红色喜字的箱子,那大概是妈妈带来的嫁妆。长椅上放着加工好的各种作物和粮食,写字台上面有全玻璃镜子的首饰台,大概是这个功能吧,里面还有很多零钱,包括一分的,那时候一分还可以用出去,一分两分或者五分,换一个粉红白色相间的彩色竖条的鸡公糖,上面有一层密密的白砂糖。

我的床对面有一扇没有玻璃的铁窗,每到了有月亮的晚上,月光会偷偷地钻过铁窗,在我的床上和地上厚厚地铺上银白色的光辉,像沙一样细腻,像水一样平静。月亮挂在深蓝的天空上,那时候还没有现在这么多的雾霭,天空通彻,月亮旁边有淡淡的云,也被月色和天空染得像上了一层蓝白色的光晕。天空不单调,月亮则更加妩媚,如水如纱,照耀沉谧的土地。

小床边又是通往另一个地方的小过道,我曾在这里摔坏一个红色小水桶,里面的水打湿了我的床底。在这里穿过一双红色的有镂空的扣带的小单鞋,一次下暴雨排水道被堵整个房间淹没在雨水里,起床时大概发现拖鞋像小船一样漂浮,尽管我从未见过小船是如何在水中浮沉。后来,在帷帐装上一次再撤下一次,鞋码一次一次变大,我的小床就被换了,那个拱形的门洞也被填了起来。填掉了十几年,把它们都关在了别的时空里。

房屋进行了改建,在墙的另一头,靠近粮仓的位置重新开了一个门洞,这次不是漂亮的拱形,是规整的方形。原来我的小床的位置变成了父母新的房间,那扇没有玻璃的小铁窗户换成了三开的大玻璃窗,还有好看的窗帘,月光从此再也溜不进来了。房间变得明亮宽敞,似乎再也不会被水淹。原来房间最里面的位置变成了新的过道,我的房间藏进了最里面,有了白色木门,小玻璃窗户,也有好看的窗帘,雪白的墙上开始有了第一幅明星的海报。

家的位置在院子的中央,四周都被别人家的房子包围,所以夏天很凉爽。十多岁的自己比较喜欢改建过的房间,我在自己的窗前做作业。打开父母的大窗户,坐在木质的窗框上面看课外书,阳光照不到这里来,即使在最炎热的季节,也没有苦夏的热浪袭来,风一吹,还有满满的凉意。

这些转变,时光雕琢,都在老墙的不动声色的伫立中流逝。

时光在我哒哒地来回穿梭的脚步下被踩碎,1,2,3,

嘿~在一次一次的努力下,不知是他们力气足够大、信心足够坚定,还是墙心软或心伤不忍负了脚下的这群人,竟然开始颤巍巍地按照他们所想像设定的这一方偏移起来,只是不断地继续簌簌地落下更多尘土。

阳光开始倾泻下来,照耀着墙面上抹进去的砂晶闪闪发亮,墙体则更加倾斜。墙似乎就要站不住了,就要倒下来的感觉。下面的人更加兴奋卖力,调整了位置避免被不知何时倒下的墙体砸到,试图在下一秒就要把墙从屹立的高处拉到在自己脚下。

老墙终于不负重力,也或许是因为和自己一起站立起来的同伴都已躺在自己脚下而感到累极,自己不遂人愿,便轰然倒下了。在倒下的一瞬间,我感受到来自大地的震动,看见从地上和破裂成几块的厚厚墙体上迅速腾起的一层黄白色的灰,有的飞去天上,有点沉没地下。同时,我感到他们如释重负的唏嘘和喜悦,终于免除了危险,但是似乎也免除了庇护。

他们踏上倒下的墙体上面,去看被水泡过的墙根,断裂处露出小石头块,这个不知来自什么年岁的小石头终于重见天日。“这墙大概好几十一百多年了吧,那时候夯的土墙也能这么多年不倒,比现在砖墙还结实呢。”有人说。在这个院子里,年纪最大的人也不知道这个墙是什么时候建立起来的。

在墙体的中间,还能清楚地看到里面有一根根的竹片。这是夯土墙的时候加进去的竹条,和现在的钢筋在水泥铸造的墙体里一样的功效,也像钢筋一样撑起土墙的脊梁,变得结实,风雨百年不倒。如今却因为灾难而存在的安全隐患,终于倒在了自己庇护了百年的子孙手上,倒在了自己被建立起来的土地上,倒在了自己屹立百年的脚下。从黄土变成黄土,尘归尘,土归土。

拨弄着土墙脚底的竹片,我听见从时光的深远处,传来谁脊梁断裂的声音。

爱华网

爱华网