著名音乐家,“黎氏八骏”排行第七,曾在上海长期从事音乐工作。1938年在上海英商开办的百代唱片公司灌音部工作,担任编辑。

黎锦光像

黎锦光(1907-1993年):著名音乐家,“黎氏八骏”排行第七,曾在上海长期从事音乐工作。1938年在上海英商开办的百代唱片公司灌音部工作,担任编辑,写过电影《西厢记》中的插曲“拷红”和《红楼梦》中的插曲“葬花”,并为周璇写过一些流行歌曲,灌成了唱片发行。著名作品有唱遍亚洲的《夜来香》、《采槟榔》及《送我一支玫瑰花》等。曾任中国中央芭蕾舞团交响乐团首任首席指挥。

黎氏八骏_黎锦光 -生平

黎锦光作《葬花》

黎锦光在黎氏兄弟中排行第七,他比二哥黎锦晖小16岁。黎锦光在哥哥黎锦晖的影响下学习并开始从事流行歌曲创作。从中国流行歌曲的风格来看,黎氏两兄弟分别代表了流行歌曲的两个时段:黎锦晖属于20、30年代中国现代流行歌曲的开拓者,而黎锦光则是30、40年代流行歌曲高峰期的代表作曲家。

黎锦光从小喜欢乡间的花鼓戏。他在自传《我的追求》中回忆道:“六岁进自家办的私塾。私塾老师张慰如,会吹笛子。我受老师和家风熏陶,自幼便喜欢吹笛子、拉二胡。对家乡的花鼓戏,更是着迷到如痴如醉的地步。国民党时期把花鼓戏视为‘淫戏’,不准演出。农民只好深夜开锣演出,三更半夜我也要瞒着家人去看‘草台戏’,一直到鸡叫天明才回家。”

黎锦光9岁时随大哥黎锦熙到北平上小学,15岁随二哥黎锦晖到上海,在黎锦晖任校长的国语专修学校附属小学上学。16岁回长沙,1923年先入长沙第一师范学校办的暑期补习班,后来考取湖南大学附属中学,毕业后入湖南大学土木系。1926年曾考入黄埔军校,在广州、武汉等地参加国民革命军的北伐,作宣传工作。

黎锦光的音乐艺术生涯,是在其二哥黎锦晖帮带下起步的。1927年大革命失败后黎锦光到上海,进入二哥黎锦晖任团长的中华歌舞团(“明月歌舞团”的前身,中国第一代歌星如周璇、白虹、严华,流行音乐作家如姚敏都在这个团里。聂耳也是从这里走上音乐创作之路的)。他一直跟随黎锦晖到南洋和国内的许多地方巡回演出,直至歌舞团停办。在长期的演出实践中,黎锦光学会了演奏小号、单簧管、萨克斯风和钢琴等乐器,又随黎锦晖学习一些作曲、配乐的初步知识,并开始创作、改编了一些歌曲。最早改编的作品有湖南民歌《闹五更》,粤曲《昭君怨》等,创作歌曲有《叮咛》、《探情》等。他在歌舞团的经历除了使他能接触到民间小调外,也能较深入地了解西洋流行歌曲。于中西融会贯通中,黎锦光遂成为“黎派”歌曲最重要的传人。

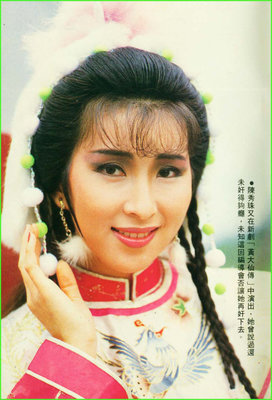

1939年初黎锦光进百代唱片公司做音乐编辑,开始大力投入流行音乐的创作、编配。这年年底黎锦光采用湖南花鼓戏的“双川调”改编了歌曲《采槟榔》,由周璇灌制唱片后极受欢迎。接着又创作了带有湖南民歌音调风格的《五月的风》(陈歌辛词)。黎锦光有着强烈多变的创作生命力,他写曲又快又多又好。上个世纪30年代,李香兰唱的《夜来香》,周璇唱的《钟山春》、《凯旋歌》、《少年的我》、《春之晨》、《晚曲》、《香格里拉》、《好时光》等,风靡全国,脍炙人口。这些歌曲均出自黎锦光之手。

中国电影业的有声片时代,开始于上个世纪30年代,黎锦光在百代唱片公司当音乐编辑后,开始为上海各电影公司作曲。长达10年之久。1943年,汪伪政权的中央宣传部将新华、艺华、国华三华予以合并,总称中华电影公司,从1943年到1946年三年多的时间中,中华电影公司共制片四百余部。上海沦陷时期,电影界无法拍制抗日现实题材的作品,乃大量摄制取材于历史通俗故事的古装影片,每部影片中皆有大量的歌曲,这就是当时流行的所谓古装爱情歌唱片。这些歌唱片的插曲有许多就是黎锦光的作品,如周璇主演的《西厢记》。其中最知名《拷红》一曲的词曲就皆为黎锦光创作。另如《三笑》、《梁山伯与祝英台》、《秦香莲》、《隐身女侠》、《啼笑姻缘》、《落金扇》、《李阿毛与东方朔》等古装片中之插曲,如《相思曲》、《夜来香》、《香格里拉》、《拷红》、《叮咛》、《慈母心》、《疯狂世界》、《真心相印》、《相见不恨晚》等歌曲,量多质高,脍炙人口,亦皆属黎锦光所作。他总共为上海很多名演员写过百数十首歌曲,在当时都颇为流行。连早期的作品如《满场飞》、《清流映明月》、《针线本相连》等,也都成为流行名曲。

黎锦光的流行歌曲的民族风格非常鲜明,重视收集民众喜爱乐闻的民间传统曲词,这是他创作的源泉。除了经常采用他所熟悉的湖南民间音调之外(如《采槟榔》是湘潭花鼓戏双川调改编的),他也常常采用江苏、广东、河北、陕西的民歌小调(如《采茶歌》、《卖杂货》是广东梅州民歌的基调),还从京剧、京韵大鼓等民间艺术中吸取音乐创作的营养,所以他的歌曲在风格上比较丰富多彩,意境上比较开阔,也具有较强的艺术性。伴奏方面经常从“探戈”、“伦巴”等舞曲以及爵士音乐吸取营养,大胆借鉴了欧美40年代流行音乐的语言和创作经验(如《夜来香》、《香格里拉》等)。他毕生没有进过专业音乐院校,没有专门学过音乐创作,但是因为他天才的创造力和不懈的努力,使我国40年代的流行歌曲创作又向前跨了一大步。

他的作品从内容上说,或有深刻寄托、有所嘲骂、讽刺和调侃,亦有些是花前月下的浅吟低唱;当然也存在着良莠不齐的现象,也有一些是颓废、哀怨的格调不高的小曲。繁华浮躁的流行音乐本身是一个非常复杂的文化现象,我们应辩证地加以对待。应当说这些歌曲反映了上个世纪30、40年代市民生活的多样性,属于海派文化、现代都市文化的一个不可分割的组成部分。40年代的上海在现代经济繁荣的支撑下,流行文化的发展出现了兴盛局面,黎锦光正是这一时期都市流行歌曲创作的“歌王”级人物,他的流行歌曲是当时大众文化中一道亮丽的风景。对一些老歌迷来说,这些作品成了一个特定历史的记忆和一种文化的标志,让他们无法忘怀;而对于新歌迷来说,黎锦光作品多姿多彩的风格,如《拷红》、《采摈榔》浓郁的民间风味,《夜来香》和《香格里拉》的现代风尚,亦让他们为之流连忘返。故而黎锦光的作品流传海内外,至今仍在盛唱不衰。

抗日战争胜利之后,黎锦光仍然在上海从事电影音乐和流行音乐创作,此后他的比较重要的流行歌曲有:《哪个不多情》(1945年)、《香格里拉》(电影《莺飞人间》插曲,1946年)、《少年的我》(1946年)、《心灵的窗》(电影《苦恋》插曲,1946年)《黄叶舞秋风》(电影《长相思》插曲,1947年)、《人人都说西湖好》(电影《忆江南》插曲,1947年)等。其中《香格里拉》(陈蝶飞词)影响最广。传说和幻想中的“香格里拉”是与世隔绝的世外桃园,是美丽无比的瑶池仙境,这首歌曲就是对这一神奇梦幻仙境的热情赞美。

新中国成立以后,黎锦光长期在上海中国唱片厂(前身即百代公司)工作,默默无闻地担着“音响导演”的担子,直到1970年退休。解放后他的创作基本上已经停止,1958年他根据新疆民歌编配的轻音乐《送我一支玫瑰花》,采用了探戈――波列那的节奏,成为50年代广泛流行的轻音乐舞曲。由于他在解放前曾写过大量的“黄色音乐”,在中国国内那时的政治气候里,晚年境遇不佳,文革等历次运动均受冲击,生活比较贫困。他还曾以“巾光”笔名,把曲子寄给在香港的后辈姚敏,希望能赚点生活费。黎锦光退休10多年之后,1984年又应邀回中国唱片厂,利用30、40年代百代公司的录音模板,重新编辑、出版流行歌星周璇、白虹等人的音乐专辑多种,受到了众多的怀念老歌的听众的喜爱。1993年黎锦光以八十多岁的高龄去世。

黎氏八骏_黎锦光 -贡献

在三、四十年代为上海百代唱片公司写作了大量的流行歌曲,并为上海中华电影公司写作电影歌曲,在当时上海滩与姚敏、陈歌辛、梁乐音、严工上一起被称为流行歌曲“中国五人帮”。1949年后任职上海唱片公司。遗作数百首,如《夜来香》、《香格里拉》、《星心相印》、《爱神的箭》、《春之晨》、《五月的风》、《白兰香》、《葬花》、《采槟榔》、《满场飞》等,而以《夜来香》最为脍炙人口。《夜来香》为当年的日本歌星李香兰演绎后,不但风靡全国,多年后流传到海外,世界各国出版此曲的唱片版本多达八十个以上。

黎氏八骏_黎锦光 -参考资料

[1]湖南省参事室http://www.hnscss.gov.cn/read.asp?tb=news&id=211

[2] 新民晚报http://xmwb.news365.com.cn/xqtygb/200901/t20090128_2179347.htm

爱华网

爱华网