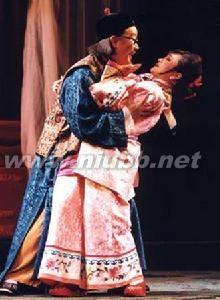

甬剧,早期曾名“串客”,宁波滩簧。它是源于浙江宁波地区、流行于浙江东部和上海市的戏曲剧种,与浙江的姚剧、湖剧一样,同属滩簧腔系。该剧的起源有二说,一是认为系由宁波地区田头山歌、马灯调融合盲人“唱新闻”发展而来,另一说是一些甬剧老艺人认为“串客”与宁波乱弹的合流。

甬剧_甬剧 -起源

又名宁波滩簧。流行于浙江宁波及舟山地区的广大农村和城镇。它经历了对子戏形式的“串客班”和滑稽加说唱形式的“滩簧班”两个阶段。在“串客班”时期,所唱的多是当地的民歌小调,由36支小曲作基础,并吸收当地曲艺“新闻调”。三五人为一组(包括伴奏人员),在农村广场、茶馆、厅堂演出。剧目以家庭戏为主,其中《金生

甬剧弟》一剧颇受群众欢迎。1910年左右,受余姚鹦歌班的影响,音乐上作过一次较大的改革。变换后的曲调以叙述体的上、中、下韵为中心,有较舒展的起调、上下句式的大段平板、句幅较长的落调,形成了“起、平、落”的曲体结构,并在平板部分,再分以紧板及叠板,发展成“起、平、紧、叠、落”等种种板式变化,伴奏具有江南丝竹风格,地方特色很浓。1915年进入上海后,受到其他滩簧戏的影响,在音乐上又有所丰富。剧目有《打窗楼》、《拔兰花》、《双落发》、《呆大烧香》、《卖草囤》、《磨豆腐》等,并一度改名为“四明文戏”。1940年前后,又借鉴话剧、文明戏、滑稽戏等剧种,演出了《啼笑因缘》等一类剧目,曲调语言更为风趣抒情,富有生活气息。中华人民共和国成立后,演出了《两兄弟》、《小二黑结婚》、《白毛女》等不少现代剧目。同时还编演了《半把剪刀》等清装戏,在音乐表演上,也有相应的提高。

甬剧_甬剧 -发展

甬剧是最早进入上海演唱的外来戏曲剧种之一。清光绪六年

甬剧(1880年)宁波串客艺人(业余从艺出身)邬拾来、杜通尧等受茶馆老板马德芳、王章才之邀来上海,在小东门“凤凰台”、“白鹤台”等茶楼演唱。因为早在清乾隆、嘉庆年间(1736~1820年),已有大量宁波籍人来上海经商。嘉庆三年(1798年)宁波旅沪同乡会已在上海城厢北门外购了30多亩土地,建造了正殿五楹的“四明公所”。清道光二十三年(1843年)上海开埠,当时的上海知县蓝蔚雯是宁波定海人,宁波人在沪势力与日俱增,而这正是甬剧较早进入上海的背景。

串客进入上海后,随着演唱艺术的丰富与发展,经历了宁波滩簧、四明文戏、改良甬剧、新甬剧几个阶段,形成了能适应广大观众审美要求,有独特艺术风格的戏曲剧种。

甬剧_甬剧 -早期剧目

早期所演剧目大都是一生一旦、二生二旦等的小戏,如《借披风》、《绣荷包》、《拔兰花》、《卖馄饨》、《秋香送茶》、《双落发》等,大抵为表现男女爱情故事。伴奏比较简单,以一锣一板为主。随着观众欣赏要求提高和演出市场竞争激烈,宁波滩簧在演出剧目、唱腔及伴奏、舞台美术及化妆,都有一定丰富与发展。尤其是在20世纪20年代左右,浙江舟山地区的女艺人筱爱春、筱凤春等来沪登上舞台和金翠玉、金翠香、傅彩霞、吕月红等女艺人先后在新新、永安、福安等游乐场演出,宁波滩簧实行了男女合演,行当也进一步丰富。这个阶段滩

甬剧簧班社发展很快,最多时达20个。

宁波滩簧在上海演出期间,因编演内容触及时弊,引起租界工部局的不满,下令禁演。后经人疏通,被迫改名“四明文戏”、“甬江古曲”。但在进入30年代后,国民党政府又以“四明文戏内容淫秽,有伤风化”,被上海市教育局禁止演出。1936年8月,上海游艺协会将“四明文戏”改名为“改良甬剧”。之后,部分甬剧艺人受兄弟剧种进行艺术改良的影响,为使甬剧剧目题材扩大,曲调丰富,竞相聘用文明戏演员当编导,编演时装大戏。1939年,金翠香特邀文明戏编导叶峨樵为编剧,在中南饭店演出根据京剧《清风亭》改编的《天打张继宝》,并使用布景和灯光,获得成功。嗣后又从文明戏移植了不少大戏,如《啼笑因缘》、《三县并审》、《杨乃武》等,以及重新编演的《金生弟》、《孤女魂》等。

甬剧_甬剧 -曲调

与剧目题材扩大的同时,曲调也有了丰富与发展,经常演唱的声腔除滩簧调为基本曲调外,还有【五更相思】、

甬剧【一匹布】、【满江红】、【四大景】等。民国31年(1942年)演唱“四明宣卷”的艺人贺显民在恒雅剧场参加“改良甬剧”演出后,自编、自导、自演《华姐》等新戏,开创了从清装戏过渡到西装旗袍戏的先端。并与徐凤仙等一起,探索甬剧音乐的改革,加强甬剧唱腔的旋律性,将原来26定弦的【老基本调】改为52定弦的【新基本调】,使甬剧音乐更具抒情性,受到广大甬剧艺人欢迎与广泛应用,也为后来创造甬剧“慢板”唱腔打下了基础。

但是,由于“改良甬剧”在剧目内容上没有大的突破,加之戏班自身的艺术素质的局限,在抗日胜利以后,甬剧日趋衰落。

甬剧_甬剧 -音乐

甬剧音乐曲调丰富,共计约有九十种。主要有从农村田头山歌、对山歌演化而来的“基本调”,从宁波乱弹班中带来的“月调”、“三五七”、“快二簧”、“慢二簧”及四明南词和一些地方小调。甬剧基本调(也称老调)主要用于塑造人物,表现人物较复杂的思想表情。叙述故事情节。小调则用来作为情节片段之间的穿插。 解放前活跃在上海、宁波等地有较多的甬剧表演团体,当时著名甬剧艺人有贺显民、徐凤仙、金翠香、金玉兰、黄君卿

甬剧等。解放后上海成立堇风甬剧团,宁波成立宁波市甬剧团。上海堇风甬剧团以改编整理传统剧目为主,如《半把剪刀》、《天要落雨娘要嫁》、《双玉蝉》、《借妻》等。宁波市甬剧团以编演反映现代生活为主,如《两兄弟》、《亮眼哥》、《红岩》等,同时也整理了如《田螺姑娘》等一批传统戏。 甬剧适宜于演清装戏、三十年代西装旗袍戏和现代戏,特别擅长于演现代戏,因此受到党和各级政府的重视和广大观众的欢迎。解放后,宁波、上海两地甬剧团演出的区域主要集中在宁波、上海、舟山等地。其中上海堇风甬剧团曾在1962年晋京演出,宁波市甬剧团在l990年和1995年两次赴京演出,均产生过较大影响。目前甬剧专业表演团体仅存宁波市甬剧团一家。

甬剧_甬剧 -化妆

“四明文戏”时期“宁波滩簧”的表演“旦角”脸部开始用铅粉打底化妆。嘴唇化妆一般用盖有金印***的摺状胭

甬剧脂板块,携带方便。而那些经济条件较差的戏班,演出化妆以红纸沾水之后搽敷脸面,又以锅底灰作煤黑。四十年代以后,甬剧化妆大都运用水粉,而眉毛略用毛笔舔墨描画,直到1950年以后,甬剧化妆才开始用上油彩。

在甬剧历史上,并无脸谱的记载。一般“丑角”都是安颗痣或抹上一些白粉,有的则“包帽”后“羊角髻”。一些年老的“生角”则在化妆上多以描绘、舔贴(如皱纹、胡须)来代替髯口。有的“男旦”在上海茶楼和娱乐场所演出,为了弥补体型上的不足,特别注重化妆和服饰的艺术效果。二十年代中期,由于女演员登台演出,代替了“男旦”,加上上演的剧目又主要表现城镇生活,有些女演员常常忽视登台化妆的重要性。

甬剧_甬剧 -服装

早期宁波“串客”在一些“草花戏”中一般市民穿斜襟或对襟衫,下围竹布裙,有的则戴毡帽,穿蒲草鞋。而在一些“清客戏”中,文人多着长衫,戴红顶子的丘帽,穿“双根梁”鞋。

到了三十年代后期,“旦角”开始穿旗袍,有的还穿上当时流行的时装登台演出。演员的衣着基本上不讲究人物

甬剧角色的生活年代。直到“改良甬剧”时期,演员才真正开始注意服饰的舞台效果。

解放以后,甬剧开始重视服装造型和服装的用料。“在清装戏中,官服裤子、红缨帽、内箭衣(马蹄袖)用料轻柔,色彩避免过沉,宽窄适当并按体型裁剪,减弱重、硬感;而女性服装,料子也多用绫、罗、缎、纱、纹料,多取织棉暗花,并加以高开叉(使之显露女性腰身),有的还适当减狭阔边,配以百裥裙。”(许滔《甬剧舞台美术》)

甬剧_甬剧 -道具

甬剧甬剧在“串客”时期演员表演“对子戏”时大都只有随身道具,舞台上最多是一桌二椅,或一桌一椅。四十年代的“改良甬剧”,大都是上演时装大戏,舞台上开始用实物作道具,男角用摺扇,女角拿一块手帕,或用其他一些十分简单的生活用品。解放以后,甬剧主要以上演现代戏为主。由于剧情的需要,有的道具的功能已不仅是起装饰和衬托作用,而且成为戏剧矛盾展开不可缺少的组成部分。

甬剧_甬剧 -布景

甬剧在“宁波滩簧”阶段,演员在茶楼、酒馆演出一般不用布景。四十年代和五十年代初,甬剧曾上演过《济公活佛》、《田螺姑娘》等机关布景戏,有过“水缸出人”、“螺壳爆炸”、“油煎济公”、“开橱失踪”、“飞刀弹回”等场面。当时“最负时誉的民间画师是王云林,所绘景物,追求透视立体,尤其是一些器皿杂物,四米以外,几可乱真。”(许滔《甬剧舞台美术》)

甬剧

解放后甬剧有较大影响的舞台美术布景设计作品是1964年由李荣根、周东昭设计的甬剧现代戏《老冤家》。此剧经过舞美设计两次修改,最后采用“小装置”(小型景片局部迁换),通过无缝纱和多层次的色光(当时还没有投影幻灯)来展示天幕远景、近景和中景部分的树枝、墙、花丛,有的用纸扎、堆塑、三合板。这些布置在灯光的配合下效果十分逼真。

其他较有影响的布景设计作品还有《天要落雨娘要嫁》(周东昭设计)、《半把剪刀》、《亮眼哥》(设计周东昭,绘景王人杰)、《爱情十字架》(张咪康设计)。其中《亮眼哥》获浙江省首届舞台美术展览设计奖,《天要落雨娘要嫁》获浙江省首届舞台美术展览优秀设计奖,《爱情十字架》获浙江省第四届戏剧节舞台一等奖。

甬剧_甬剧 -辉煌

甬剧

1949年5月上海解放,广大甬剧艺人以强烈的翻身感,积极投入到戏曲事业的新天地。张秀英、王宝云、周廷黻、邱志政等主要演员与编导参加了由市文化主管机关主办的戏曲学习班,学习中共中央制订的戏曲工作方针政策。同年10月,张秀英将自己的张家班正式改名为立群甬剧团。这是上海甬剧界第一个民间职业剧团。

翌年4月,甬剧改进协会成立。10月,协会创办了正风甬剧研究社,集中培训了24名演员,扩充了甬剧队伍。1951年8月,堇风甬剧团(1950年成立)重新编演全本《金生弟》,唱腔以【新基本调】为主,伴奏上增加部分西洋乐器,增强表现力,受到观众欢迎。之后数年,演出团体时有重组、合并。1955年,徐凤仙、贺显民退出“凤笙”加入堇风甬剧团,使堇风的演出力量有所加强。

甬剧1958年上海整顿文艺队伍,甬剧团体有较大的调整,部分剧团支持外省,留沪艺术力量经过调整,充实堇风甬剧团。由于艺术力量有了加强,陆续上演了经过整理改编的传统戏,如《半把剪刀》、《双玉蝉》、《天要落雨娘要嫁》等,现代戏有《高尚的人》、《东风吹春》等。

堇风甬剧团很重视剧团的素质建设,除在各剧场演出外,每年坚持2~3个月深入工厂、农村、部队送戏上门;1958年下半年,剧团赴浙东地区巡回演出,受到广大观众的热烈欢迎与好评,上海《文汇报》还为此发表题为《浙东三月》长文,报道他们的先进事迹。1960年,该团被评为上海市文教群英会先进集体,主要演员、团长贺显民也被评为市先进工作者。

1962年3月,剧团被邀首次进北京陆续演出了《半》、《双》、《天》三剧,引起首都文艺界的注目,演出期间,中共中央宣传部、文化部、全国剧协等的领导周扬、夏衍、徐平羽及马彦祥、刘厚生等先后观看演出,戏剧评论家相继发表赞评,三个剧目被称为“三大悲剧”。上海《文汇报》发表社论《好好学习“堇风”的榜样》。

堇风很重视培养接班人。1960年,在静安区戏曲学校内设甬剧班,由副团长张秀英任班主任,一批主要演员亲自上课授艺。

这个阶段不仅是堇风甬剧团的黄金时期,也是甬剧近二百年发展史上的高峰。

甬剧

1966年“文化大革命”开始,主要演职人员被“批判”,贺显民被迫害致死。剧团于1972年1月被解散,从业人员分别转业。

1976年江青反革命集团粉碎后,贺显民等人的冤案得到彻底平反昭雪,但是剧团在“文革”中受到沉重摧残,终因演员行当不齐、人员老化等等原因,恢复无力。尽管如此,甬剧各艺人的敬业精神不减当年。1980年徐凤仙、张秀英等组织业余甬剧团在黄浦区文化馆演出《半把剪刀》等传统戏;是年,徐凤仙、范素琴等赴浙江宁波,培养甬剧新人,为宁波甬剧团恢复作了贡献,1983年3月,徐凤仙等参加“两省一市滩簧戏研讨会”,1987年徐凤仙赴香港演出;1991年10月,柳中心、范素琴在静安区文化系统老年节演出《生日蛋糕》,受到了观众的好评。

甬剧_甬剧 -新气象

在七艺节中,甬剧一改地方小戏的形象,以一出耳目一新的《典妻》夺得头魁,让世人欣赏到浓郁的浙东风情。就在《典妻》上演之际,宁波电台也通过《阿拉宁波人》栏目,从各个方面向听众介绍了甬剧的知识,让我们看甬剧到了甬剧的希望。

我想应该不止于此。今后,我们更当趁热打铁,乘胜追击,把甬剧进步到一个符合现代人欣赏习惯的、适应现代演出市场的地方大剧种。

甬剧从田头山歌到扎根于上海滩的一大剧种,前辈们付出了艰辛的劳动。在文化生活多元化的今天,要让甬剧再重现当年万人空巷的盛况既不现实,也没有必要。但是,我们有责任整理、创作更多的新戏和更多样的艺术表现形式,让城乡更多的戏迷得到愉悦,让甬剧得到更进一步的发展。

甬剧_甬剧 -相关链接

http://www.shtong.gov.cn/

爱华网

爱华网