中国科技大学,即中国科学技术大学,是中国科学院所属的一所以前沿科学和高新技术为主、兼有特色管理和人文学科的综合性全国重点大学。她的创办被称为“我国教育史和科学史上的一项重大事件”。学校大力弘扬“红专并进,理实交融”的校风,坚持“我创新,故我在”和精品办学、英才教育的理念,形成了不断开拓创新的优良传统,以及教学与科研相结合、理论与实践相结合的鲜明特色,培养出一批德才兼备的高层次优秀人才。学校面向世界科学前沿领域和国家重大需求,凝练科学目标,开展科学研究,努力提高学术研究水平和科研创新能力与科研竞争力,取得了一批具有世界领先水平的原创性科技成果。

中国科技大学_中国科技大学 -简介

中国科技大学

中国科学技术大学 (University of Science and Technology of China), 简称“中科大”,“中国科大”,“中国科技大学”,或者英文简称“USTC”。

中国科学技术大学隶属于中国科学院,是全国重点大学,为中国211工程重点建设的大学和985工程首批重点建设的九所大学之一;学校在国际上也享有一定声誉,是东亚研究型大学协会和环太平洋大学联盟的成员。

中国科学技术大学于1958年创建于北京,首任校长为当时的中国科学院院长郭沫若,创立的目的是为了为国家在新兴学科方面的提供高素质的后备人才,时任国务院副总理的聂荣臻在开学典礼上称中科大的创办是“我国教育史和科学史上的一项重大事件”。由于1969年的战备大疏散以及文化大革命的破坏,许多高校都被迁出北京;中国科大也于1970年迁至现址合肥市,并开始了第二次创业。进入21世纪后,在中国科学院、教育部和安徽省政府的支持下,中科大规划的目标是把学校建设成为世界知名的高水平大学。

中科大实行的是独特的“全院办校,所系结合”的办校方针,依托中国科学院的各个研究所,促进了教学与科研的一体化。一方面,中科大注重基础课教学,重视培养学生扎实的数理基础,自建校始一度实行五年制本科学制(2003年改为四年制)。另一方面,中科大也不断进行教学体制改革和创新。例如,中科大是全国第一所设立研究生院的大学;还于1978年创办了著名的少年班,让智力超常的少年进校学习,培养了一大批少年大学生。从1963年开始有第一届毕业生以来,中科大已有42名本科毕业生当选中国科学院或中国工程院院士,平均每千名本科毕业生中产生一名院士,比例之高为全国之最。

中科大目前在合肥市有四个校区,此外在苏州、上海、深圳等地分别建有研究院。

中国科技大学_中国科技大学 -学校历史

创办

中国科技大学在中华人民共和国建国之初,国家急需大批尖端科技人才,特别是新兴边缘科学技术领域(如核物理、空间科技等)。1958年初,北京地区一些研究所的科学家(包括钱学森、华罗庚等人)提出以中国科学院的科研力量为基础,采取“全院办校,所系结合”的方针,创办一所新型的社会主义大学。当年5月,中国科学院副院长张劲夫代表科学院向中央提出申请,刘少奇、周恩来、陈云、邓小平等中央领导人都表示赞成。随后,中国科学院院长郭沫若、教育部副部长黄松龄以及竺可桢、吴有训、严济慈、钱学森、杜润生、郁文、赵守攻、于光远等人组成大学筹备委员会,开始创办学校的筹备工作:“中国科学技术大学”被确立为学校名称,设置原子核物理和原子核工程系、技术物理系、化学物理系、物理热工系、无线电电子学系、自动化系、力学和力学工程系、放射化学和辐射化学系、地球化学和稀有元素系、高分子化学和高分子物理系、应用数学和计算技术系、生物物理系等12个系。1958年9月20日,中国科学技术大学进行了成立暨开学典礼;次日,《人民日报》报道了中国科学技术大学的成立,并称之为“我国教育史和科学史的一项重大事件”。

北京时期(1958年-1969年)

首任校长郭沫若?创建之初的校址在北京市玉泉路中共中央党校内。首任校长为郭沫若,郁文任党委书记。赵忠尧、钱学森、华罗庚、郭永怀、赵九章等当时的学科带头人分别担任近代物理系、近代力学系、数学系、化学物理系、地球物理系等系系主任并亲自授课。在建校第二年,即1959年,被列为全国16所重点大学之一,成为当时最年轻的全国重点大学。1959年8月,中国科学情报大学并入学校,成立科学情报系。1963年7月14日,学校举行首届毕业典礼,时任副总理的陈毅、聂荣臻以及校长郭沫若等参加了毕业典礼。从1963年开始,中科大曾短暂地招收过一些研究生,并有成立研究生院的计划,但由于文革的原因,没有能够实施。1966年,本科学制改为5年。1964年,学校进行了学科调整,将原有的12个系简并为数学系、物理系、近代化学系、近代物理系、近代力学系、无线电电子学系6个系。当年,学校学生总数超过3000人,教师有800多人。

第二次创业(1970年-1992年)

1970年,学校迁至安徽省合肥市,并开始了“第二次创业”。

迁至合肥(1970年-1977年)

在文化大革命的严重冲击下,以及战备疏散的要求,中科大是于1969年12月被迫搬出北京。搬迁处曾三易其址(初为河南南阳,后改安徽安庆),最终确定为安徽省省会合肥市,校址为原合肥师范学院。整个搬迁过程一直到1970年10月才基本完成,搬迁过程中图书、器材、教员均流失大半,其中教师数量不足百人。1972年,学校开始了重建工作;由于师资缺乏,1975年,学校在全国范围内挑选了300多名1967-1970届毕业生,组织他们回校学习,培训后作为补充师资。1972年到1976年期间,学校招收了一些学制3年的工农兵学员。虽然受到文革的严重影响,但学校的规模逐渐扩大,到1977年底,全校教师达到1157人。

重新崛起(1978年-1992年)

1978年中共“拨乱反正”后,中科大逐渐回到正常的办学轨道,开始了“第二次创业”的高潮。

在中央的支持下和时任副总理方毅的推动下,中科大于1978年3月开设了少年班,选拔智力超常的少年进校学习,首期少年班共招收21名少年大学生。同年,中科大在北京设立了中国大陆的第一个研究生院,并提出建立培养本科-硕士-博士的完整教育体系;首批录取的研究生为107名;1983年,中国大陆首批授予博士学位的18人中,有白志东、苏淳、李尚志、范洪义等7人为中科大培养的研究生。从1979年开始,学校向国外派遣访问和进修学者,为学校的发展培养高科技人才。1978年,第一任校长郭沫若去世;1980年,严济慈出任第二任校长;他随后提出了“创寰宇学府,育天下英才”的建校目标。1980年,中科大帮助建立了合肥联合大学,副校长杨承宗兼任合肥联合大学校长。1983年,国家同步辐射实验室获得批准在中科大设立,这也是第一个由高校运行的国家实验室。1984年,在邓小平的支持下,中科大被国务院批准为七五期间国家重点建设的十所高校之一,中科大再度成为中国大陆最受瞩目的理科大学之一。1986年,学校开始新校区(即现在的西校区)的建设。1992年,根据科技论文发表结果,中科大被国家科委评选为中国四所科研业绩最强的大学之一。1980年代,中科大思想活跃,方励之、温元凯等人对时政的评论曾全国闻名。

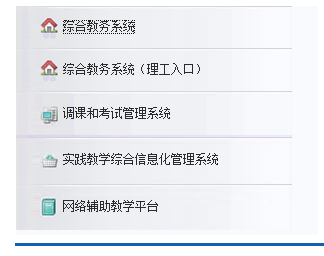

第三次创业(1993年至今)

1993年,国家制定了《中国教育改革与发展纲要》,提出要办好100所左右的重点大学,开始实施“211工程”;随后1998年,教育部决定重点支持部分高校创建世界一流大学和高水平大学,即“985工程”。中科大作为国家首批211工程(1995年进入)和985工程(1999年进入)支持对象,也大力推行教学科研改革和结构性调整,开始了第三次创业。1998年,中科大加入了中国科学院实施的知识创新工程,从而获得了中国科学院更大的支持。从1990年代开始,学校积极进行教学现代化,将教学设备和方法进行更新,利用多功能教室以及多媒体计算机展开教学,并在校园中普及计算机网络,使得中科大校园网成为国内高校中普及面和使用率最高的网络之一。1998年,朱清时担任中科大校长,开始推动学校改革;直到2008年离职,朱清时的任期长达10年,也是首任校长郭沫若之后,任期最长的校长。在担任校长期间,他提出了把学校建成“质量优异、特色鲜明、规模适度、结构合理的世界高水平研究型大学”的目标,并大力推动高层次人才的培养和引进以及积极营造创新环境。1999年12月,合肥经济技术学院并入中科大,成为南校区;这也是1990年代兴起的大学合并浪潮中,中科大的唯一的一次合并。

从2003年开始,中国科学院开始进一步支持中科大的改革和“全院办校、所系结合”的办学方针。2003年底,中科院下属的多个研究所的所长或院士被聘任为中科大多个学院院长或系主任。并且在2003年至2006年期间,学校还与中科院的多数院属单位签署了全面合作协议。通过以中国科学院为依托,学校参与了国家大科学工程建设:继1989年建成国家同步辐射实验室后,2003年中科大又独立建立了微尺度物质科学国家实验室,使中科大成为目前全国唯一拥有两个国家实验室的高校。

中国科技大学_中国科技大学 -学校规模

校园地图

校园共分为东、西、南、北、中五个校区 (中校区为合肥学院黄山路校区,2012年开始搬进)。

面积145万平方米 (未包括中校区)。

有11个学院,25个系、85个科研机构。

统计至2009年,中国科学技术大学有教职工3046多人,其中教师1083人,专职研究人员459人。有中国科学院和中国工程院院士32人,第三世界科学院院士6人,博士生导师340人,教授463人(含相当专业技术职务人员),副教授653人(含相当专业技术职务人员),还聘请了杨振宁、李政道、丁肇中、丘成桐、R.F.Curl、Eugene Garfield Charles等一批世界知名科学家为名誉教授、名誉博士和客座教授。

普通高等教育在校生15579人,其中博士生2090人,硕士生5822人,本科生7667人。本科生生源和培养质量一直在全国高校中名列前茅。

校园总面积约135万平方米,建筑面积89万平方米,拥有资产总值7.3亿元的先进教学科研仪器设备,图书馆藏书178万册,已建成国内一流水平的校园计算机网络,并初步建成若干科研、教学公共实验中心。

中国科技大学_中国科技大学 -组织机构

中国科技大学

少年班学院

少年班

教学改革试点班

数学系

数学系

物理学院

物理系

近代物理系

光学与光学工程系

天文学系

化学与材料科学学院

化学物理系

化学系

材料科学与工程系

高分子科学与工程系

生命科学学院

分子生物学与细胞生物学系

神经生物学与生物物理学系

系统生物学系

医药生物技术系

工程科学学院

近代力学系

精密机械与精密仪器系

热科学和能源工程系

安全科学与工程系

信息科学技术学院

电子工程与信息科学系

自动化系

电子科学与技术系

信息安全专业

计算机科学与技术学院

地球和空间科学学院

管理学院

工商管理系

管理科学系

统计与金融系

MBA中心

MPA中心

人文与社会科学学院

外语系

科技史与科技考古系

科技传播与科技政策系

马克思主义理论教学研究部

科技哲学教学研究部

人文素质教学研究部

国际发展研究所

体育教学部

现代艺术中心

陶瓷艺术中心

蓝帆知识管理研究所

核科学技术学院

软件学院

软件工程系(筹)

嵌入式系统系(筹)

公共事务学院

法律硕士中心(JM 中心)

物流工程硕士中心(MLE中心)

继续教育学院

网络教育学院

公共事务学院

苏州研究院

上海研究院

北京教学与管理部

国家同步辐射实验室

合肥微尺度物质科学国家实验室

火灾科学国家重点实验室

中国科技大学_中国科技大学 -科研机构

中国科技大学

国家级科研机构

国家同步辐射实验室

合肥微尺度物质科学国家实验室(筹)

火灾科学国家重点实验室

国家高性能计算中心(合肥)

蒙城地球物理国家野外科学观测研究站

院省部级科研机构

中国科学院脑功能和脑疾病重点实验室

中国科学院结构分析重点实验室

中国科学院结构生物学重点实验室

中国科学院选键化学重点实验室

中国科学院材料力学行为和设计重点实验室

中国科学院量子信息重点实验室

中国科学院壳幔物质与环境重点实验室

中国科学院基础等离子体物理重点实验室

中国科学院能量转换材料重点实验室

中国科学院核探测技术与核电子学重点实验室

中国科学院星系宇宙学重点实验室

中国科学院软物质化学重点实验室(培育建设)

中国科学院网络传播系统与控制重点实验室(培育建设)

多媒体计算与通信教育部―微软重点实验室

安徽省高性能计算与应用重点实验室

安徽省分子医学重点实验室

安徽省光电子科学与技术重点实验室

安徽省计算与通讯软件重点实验室

安徽省生物质洁净能源重点实验室

安徽公共安全科学技术省级实验室

安徽细胞动力学与化学生物学省级实验室

先进功能材料安徽省重点实验室

物理电子学安徽省重点实验室

网络传播系统与控制安徽省重点实验室

无线网络通信安徽省重点实验室

中国科学院热安全工程技术研究中心

安徽省生物质能源工程技术研究中心

生物技术药物安徽省工程技术研究中心

安徽省高校人文社科重点研究基地―综合国力信息监测系统研究中心

才培养基地

数学国家理科基础科学研究和教学人才培养基地

物理学国家理科基础科学研究和教学人才培养基地

力学国家理科基础科学研究和教学人才培养基地

天文学国家理科基础科学研究和教学人才培养基地

生物科学国家理科基础科学研究和教学人才培养基地

化学国家理科基础科学研究和教学人才培养基地

国家生命科学与技术人才培养基地

中国科技大学_中国科技大学 -与科大签署培养协议的研究院所

中国科技大学

1 数学与系统科学研究院 2003年11月30日

2 上海生命科学研究院 2003年11月30日

3 合肥物质科学研究院 2004年4月4日

4 长春光学精密机械与物理研究所 2004年4月

5 长春应用化学研究所 2004年4月

6 南京分院 2004年5月13日

7 上海分院 2004年5月15日

8 武汉分院 2004年6月1日

9 长春分院 2004年8月16日

10 成都分院 2004年9月19日

11 兰州分院 2004年9月24日

12 广州分院 2004年9月27日

13 沈阳分院 2004年10月5日

14 西安分院 2004年12月14日

15 昆明分院 2004年12月15日

16 高能物理研究所 2005年5月17日

17 生物物理研究所 2005年7月13日

18西双版纳植物园2005年7月17日

19 新疆分院 2005年8月14日

20 广州能源研究所 2005年5月20日

21 上海应用物理研究所 2005年9月8日

22 沈阳计算技术研究所 2005年9月22日

23 北京分院 2007年3月19日

24 苏州纳米技术与纳米仿生研究所 2007年5月12日

25 工程热物理研究所 2007年5月15日

26 动物研究所 2008年9月14日

中国科技大学_中国科技大学 -校园文化

中国科技大学

科大校训

“红专并进,理实交融”

时代精神

“我创新,故我在”

办学目标

“世界一流研究型大学”

核心价值观

“创新报国,卓越至上”

办学方针

“全院办校,所系结合” (院指中国科学院,所指中国科学院各研究院所,系指中国科大各系) “质量优异,特色鲜明,规模适度,结构合理”

办学思路

“学术优先,以人为本,协调发展,科学管理”

文化品格

强国报国的信念

追求卓越的品格

民主办学的传统

求真务实的作风

创新进取的精神

科大校歌

永恒的东风

郭沫若 词 吕骥 曲

迎接着永恒的东风

把红旗高举起来

踏上科学的高峰

科学的高峰在不断创造

高峰要高过无穷

红旗要红过九重

我们是中国的好儿女

要刻苦锻炼

辛勤劳动

在党的温暖哺育坚强领导下

为共产主义事业做先锋

又红又专

理实交融

团结互助

活泼英勇

永远向人民学习

学习伟大领袖毛泽东

中国科技大学_中国科技大学 -突出贡献

1. 中国科大是我国为实施“两弹一星”战略而创建的新型理工类大学,源于钱学森先生提建的“星际宇航学院”,由功勋科学家们直接任教,为我国“两弹一星”和探月等重大工程输送大批科技人才。

2. 新中国成立后,中国科大在高校中首办研究生院,推动了国内高等院校在学术和教育上的改革。

3. 招收少年班学员,为中国和世界的早慧教育积极探索、辛勤耕耘,为国家和社会培养了大批少年英才,为人类的早慧教育做出了独特的贡献。

4. 创建了我国第一个国家实验室,推动了中国在战略科技领域的国家实验室建设。

5. 学术成果多年入选年度世界十大科技进展,为中国在战略科技领域的国际竞争大为增色。

6. 自2001年以来,8年9次入选两院院士评选的年度中国十大科技进展,遥居国内高校第一,为中国高校在自然科学领域的学术建树提供了有益的示范。同时,多年数次入选教育部年度高校十大科技进展,名列国内高校前列。

7. 在国内高校喧闹浮躁的科教氛围下,中国科大宁静育人、清净做学,被称为国内唯一能“容下一张安静的课桌”的高校,为高中生们保留一个稀罕难得的精神家园。

中国科技大学_中国科技大学 -所获荣誉

1、同期毕业生中的中国两院院士数,中国科大共39名,名列全国高校第一。

2、同期毕业生中的第三世界科学院院士共12人,全国第一。

3、同期毕业生中第三世界科学院(TWAS)大奖得主,中国科大并列第一。第三世界科学院 (TWAS) 是总部设在意大利里雅斯特的国际科学组织,旨在促进第三世界科学家间的交流与合作。国内高校63年后毕业生中的获奖者共6人,中国科大2人。

4、同期毕业生中的“何梁何利奖”得主,中国科大第一。“何梁何利奖”是中国规模最大的民间奖励基金。奖励范围涉及自然科学、技术科学及其它学科。中国科大有18位毕业生获得此项奖励,是中国高校同期毕业生中的获奖最多的。

5、年度世界十大科技成就,中国科大5学子4度折桂,名列全国第一。 1、1996年,宋晓东(地球和空间科学系毕业生)的科研成果被美国Science杂志评为年度世界十大科学发现之一,被美国Discovery杂志评为二十世纪最重大的发现之一。 2、1998年,潘建伟(近代物理系毕业生)在国际上首次成功实现量子态隐形传送以及纠缠态交换,被Science评为年度全球十大科技进展之一。该成果还入选欧洲物理学会、美国物理学会评出的年度世界物理学十大进展之一。 3、2000年,秦禄昌(少年班毕业生)研制出世界上直径最小的碳纳米管,成果发表在Nature杂志上,被选为2000年世界十大科技成果。4、2001年,黄昱(化学系毕业生)关于纳米电路的科研成果被Science评为年度世界十大科学发现之一。同时参与此项工作的还有中国科大学子段镶锋,他是第二完成人。

6、同期毕业生中的973首席科学家人数,中国科大第二。1963年以后各校担任国家973首席科学家的毕业生中,中国科大12人。

7、同期毕业生中的IEEE Fellow ,中国科大第一。IEEE Fellow是国际电气电子工程领域最高荣誉。中国科大毕业生中目前共有20人入选,名列全国高校第一。

8、esidential Early Career Award for Scientists and Engineers,简称PECASE),1997年首次颁发,每年一次,是美国青年科学家的最高荣誉。中国科大毕业生有5人获奖。

9、 同期毕业生中的陈省身数学奖得主,中国科大并列第一。陈省身数学奖是中国最杰出的青年数学家,每2年评选1次,每次2人。该奖自1985年设立以来已成功地评选了8届, 63年后毕业的获奖者中国科大4名。

10全美“大学发明家竞赛”大奖历年大陆学子得奖数,中国科大第一。中国科大的学子段镶锋、黄昱、金荣超连续三年赢得全美“大学发明家竞赛”大奖,在历年得奖的大陆学子中,人数名列榜首。

11、布朗大学教授舒其望,就任该校应用数学系系主任时年仅40岁,是改革开放以来担任美国名校系主任的第一位大陆留学生。

12、潘建伟博士在新兴的量子通信领域与合作者共同发表的论文,与爱因斯坦的相对论等划时代巨作一起被Nature杂志列为23篇物理学百年经典论文。其成果屡次入选国际物理学年度十大进展。

13、2003年美国顶尖名校(前20名)录取的中国学生中,中国科大共73名,占毕业生比例为全国第一。

14、美国麻省理工学院的Technology Review每年在全球范围内评出100位35岁以下的杰出青年创新者。截至2004年9月,Technology Review共评出4届400位“世界杰出青年创新者”,在入选的15位中国大陆学子中,中国科大毕业生5人,居中国大陆高校第一。

15、Parkard科学和工程奖设立于1988年,授予来自全美著名大学最有前途的年轻教授和极具创造才能的年轻研究者。至今共有332人获奖,其中6人毕业于中国科大,居国内高校之首。

16、9岁的科大物理系博导段路明博士由于在量子计算机领域的突出贡献被欧洲媒体称为“原子的上帝”。

17、五笔字型的发明者王永民以多学科之集成和创造,发明的25键4码高效汉字输入法和字词兼容方法,在世界上首破电脑汉字输入每分钟100字大关。

18、863计划航天领域首席科学家、科大信息学院院长龚惠兴院士1992-1994年担任“神舟”号载人飞船应用系统总设计师。

19、胡伟武教授成功设计了令国人振奋的“龙芯”,即中国第一款计算机通用中央处理器(CPU)。

20、首届少年班毕业生张亚勤博士,31岁时当选为IEEE院士,从而成为这一国际权威学术机构百年历史上获此殊荣的最年轻的科学家。现在已是微软全球副总裁。

21、获得国外大学全额奖学金出国者的比例保持在20%-25%,出国比例全国第一,几十年来一直遥遥领先;保送和考取国内研究生则为50%左右,保送比例位居全国高校最前列,其中1/3保送中国科学院。

中国科技大学_中国科技大学 -选择理由

一流名校

中国科大是中国科学院所属的综合性全国重点大学。1958年创建于北京,首任校长郭沫若。她的创办被称为“我国教育史和科学史上的一项重大事件”。50多年来,在不事张扬中励精图治,敢为天下先,在全国首创少年班和第一个研究生院,率先面向世界开放办学,建设高校中唯一的国家大科学工程等。邓小平同志批示:“据我了解,科技大学办得较好,年轻人才多,应予扶持”。中国科大是全国唯一得到“211工程”、“985工程”、“知识创新工程”三大工程重点建设的大学。

全院办校

中国科大建校后,中国科学院实施“全院办校,所系结合”的办学方针,集中全院力量支持办学,汇集了严济慈、华罗庚、钱学森、赵忠尧、郭永怀、赵九章、贝时璋等最有声望的科学家在校任教。近年来,中国科大已与中科院所有的12个分院建立了全面合作关系,共同组建了全国最大的“科教联盟”。目前有27个所长、院士兼任学校各学院院长和系主任,联合举办了九个科技英才班,在共同培养高素质创新人才、共建实验室、科研联合攻关等方面开展合作。学生都有机会进入中国科学院研究院所进行实践或做毕业论文,在全国高校中独树一帜。

名师执教

中国科大坚持“人才强校”战略,凝聚了一支爱岗敬业、乐于奉献的一流师资队伍,先后有9位“两弹一星”元勋和150多位院士在校任教。目前,有两院院士32人,第三世界科学院院士9人,博士生导师618人,国家级教学名师6人,中组部“千人计划”入选者8人,教育部“长江学者奖励计划”特聘教授和讲座教授30人,中科院“百人计划”入选者109人,国家杰出青年基金获得者63人,各类国家级创新团队17个。

科研实力

中国科大是唯一拥有同步辐射国家实验室、合肥微尺度物质科学国家实验室两个国家实验室的大学;拥有34个国家级和院省部级重点科研机构,有数学、物理学、力学、生命科学与技术、化学、天文学等6个国家理科基础科学研究和教学人才培养基地,8个一级学科国家重点学科(涵盖41个二级学科),19个省部级重点学科,数量位居全国高校前列。其中理学一级学科国家重点学科数并列全国高校第一,理学博士点国家重点学科覆盖率100%。2000年以来,在两院院士评选出的年度“中国十大科技进展”中,中国科大有9项成果入选,名列全国高校之首。近5年来,在单分子物理化学、纳米和材料科学、量子信息和无线通信、高温超导材料、火灾科学与防治技术、生命科学、极地研究等领域,取得一批具有世界领先水平的原创性成果,每年在国际上发表的科技论文数及被引用情况一直居国内高校前列。

英才校友

中国科大1963年有首届毕业生以来,已有45名毕业生当选两院院士,本科毕业生当选院士的比例高达1‰,为全国高校之冠。一大批优秀毕业生成为我国科技领域的中坚。1983年我国自主培养的首批18名博士中,有7人为中国科大培养;先后有30名博士生获得“全国百篇优秀博士论文”奖,居全国高校第二;据国务院学位办统计,科大博士生在国际权威学术期刊《Nature》、《Science》上发表的论文数居全国高校第二。

学风纯正

中国科大学风在全国高校中有口皆碑,享有“学在科大”的美誉。在安徽合肥这个宁静美丽的城市里,科大不浮躁、不跟风,脚踏实地,奋发向上,始终保持着勤奋学习、理实交融的优良学风,就像一座熔炉,潜移默化日积月累锻造成就着她的学子。

个性培养

中国科大尊重学生个性、特长和潜能,注重宽口径培养,鼓励个性化发展。在学期间,学生有多次机会自主选择学科类以及专业,在高校中率先为学生建立了开放公用的大型教学实验中心,每个学生都有机会参加“大学生研究计划”,进入中科院研究所的实验室,能直接体验从选题、立项到研究、结题全过程的科研实践。学生社团常年举办机器人足球赛、软件大赛、科学考察等各类活动,激发科研兴趣,锻炼动手能力。学生机器人代表队在全国大赛中一直名列前茅,并多次代表国家在国际上参赛获得佳绩。

学生为本

中国科大始终坚持精品办学、英才教育的理念,形成了教学与科研相结合、理论与实践相结合的鲜明特色,招生和人才培养质量始终名列全国高校最前列,是近年来国内唯一没有大规模扩招的名校,一直将规模控制在年招收本科生1800名左右,确保学生享有优质的教育资源。学校民主气氛浓厚、师生关系融洽,一切教育教学制度都贯穿了“以学生为本”。完善的“奖、贷、助、补、减”助学体系,覆盖了在校本科生的70%左右,“决不让一名学生因贫困而辍学”是中国科大对社会的郑重承诺。

出国深造

中国科大毕业生就业、深造的前景十分优异。本科生毕业时读研率达到70%以上,在国内高校中获得国外大学全额奖学金资助出国留学的比例最高,近年来留学校友纷纷回国创业,报效祖国;就业的毕业生大多进入国家急需的用人单位、著名科研机构、高等院校和高技术企业工作,深受用人单位青睐。

便捷生活

中国科大坐落在全国首批三大“园林城市”和四大科教基地之一,经济正快速发展的安徽省省会合肥市。这里环境优美,交通便捷,物价适度;校园更是绿树成荫、鸟语花香;校园巴士舒适快捷,“一卡通”涵盖学习生活方方面面,简便先进;校园网络全面光缆化,覆盖率居全国高校前列;宿舍冬有暖气,夏有空调;体育场馆条件先进,文艺生活丰富多彩。

中国科技大学_中国科技大学 -杰出校友

曾任教科大的杰出校友郭沫若

曾任教科大的杰出校友

郭沫若 赵忠尧 严济慈

华罗庚钱学森 赵九章

郭永怀 贝时璋 施汝为

吴文俊 谷超豪

(以当选年度为序,同年当选的以姓氏笔画为序)

中国科学院院士中的校友

郑永飞白以龙 朱清时 赵忠贤 陈

爱华网

爱华网