双性恋(bisexual),亦称为双性向,是一种性行为或性倾向,指两种性别(包括对雄性与雌性)皆会产生爱慕情绪,并容易被他们的身体吸引的倾向。它是三大主要性倾向分类之一,与异性恋、同性恋倾向齐列。对雄、雌性皆不产生性吸引的个体则为无性向。双性恋对两种性的被吸引力并不一定是相等的。一个双性恋者可能同时保持与两种性别的性爱关系,也可能与其中一种性别保持单一性爱关系,或偏爱于一种性别。

双性恋_双性恋 -简介

双性恋双性恋可见于各种人类社会的历史记载,同时也存在于其他动物当中。而“双性恋”一词则产生于19世纪。

据美国全国性健康和性行为研究,美国成人当中有3.1%为双性恋,2.5%为同性恋,女性有双性倾向者高于男性,同性倾向者的女性低于男性。

术语

“双性”(bisexual)这个词最早出现在植物学。植物学家用这个词描述那些同时具有雄性与雌性生殖器官的植物。可是现在还未清楚人们什么时候把“双性”这个词运用到人类的性倾向。一些双性恋者和性研究专家并不喜欢这个词的用法,所以他们又发展了一些其他词汇来描述“双性恋”。然而很多这些新词在社会上并不普遍使用。研究

一些研究,在阿尔弗烈德・查尔斯・金赛的男性性行为(SexualBehaviorintheHumanMale,1948年)和女性性行为(SexualBehaviorintheHumanFemale,1953年)中,一项试验要求受访者从一个由绝对同性恋到绝对异性恋连续变化的性取向谱中对自己进行评估,然后对评估结果进行综合分析研究后,金赛认为大部分人群显示出至少在某种程度上是双性恋者(金赛报告仍不断被指出存在统计和方法的错误。故此评估观点仅作参考,不具实际性和明确性。)。很多人都会被双性所吸引,虽然通常他们只偏向于某一种性别。双性恋_双性恋 -历史

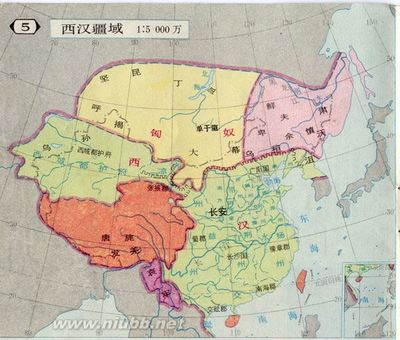

在大部分为人所知的社会中,都能发现不同程度的双性恋个案;而这些个案在现代的文化体系中常被当做同性恋看待。事实上,如“异性恋”、“双性恋”、“同性恋”等具有较清楚定义的现代词语,在早期历史文本中是找不到的。综观历史,在中国古代君主及士大夫、古希腊城邦或罗马帝国公民、日本封建时代的武士阶层……,甚至阿拉伯文化中,均可发现有家室的男性同时维持着同性恋关系的记载;其中亚历山大大帝(AlexandertheGreat)与挚友赫费斯提翁(Hephaestion)之间密切的同性爱关系尤广为人知。历史上的汉武帝也可能是双性恋者(与韩嫣和卫子夫的关系)。

双性恋_双性恋 -现状

西方社会中的双性恋

有些同性恋者有时候也称呼自己为双性向,以做为对自身的一种保护。或有一些双性向者,被认为是一些不敢承认自己是同性恋的“同性恋”。这种现象在现在的流行文化,比如电影、电视、甚至音乐中都很常见。在同性恋文化群体里,人们也习惯于说“他现在是个双性恋,一会儿就会变成同性恋”。非常有名的美国电视剧《六人行》(又译《老友记》)中有一首很短的歌词,代表着这种普遍的误解:“有时候男人爱女人,有时候男人爱男人,另外还有双性向,但有些人只是在欺骗他们自己。”

因为双性向有时并不觉得他们属于同性恋社区,也因为双性向在公众场合下通常是不公开的。而有些人倾向于建立他们自己的社区和运动。在把他们向社会更加公开的努力中,迈克尔・佩奇创造了双性恋自豪旗帜。

双性向者也可能成为广义同性恋恐惧者暴力的受害者。如美国演员丹纳・卡维(DanaCarvey)在《周末夜现场》(SaturdayNightLive)节目里说:“双性向者是那些扒下任何一个人的裤子,不管发现什么都会得到满足的人”。

双性恋_双性恋 -双性恋人士

明星

具争议的明星刘德华、约翰・屈伏塔、威尔・史密斯、汤姆克鲁斯、麦当娜、邝美云双性恋明星(自曝)

林赛・罗翰、安吉丽娜・茱莉、梅根・福克斯、白灵

政客

2013年5月13日,美国媒体报道称希拉里将写一本全新自传,和盘托出和她有关的政治丑闻或性丑闻内幕。内幕人士披露,希拉里将在自传中首次公开的重磅炸弹是数十年来,她一直隐瞒着自己的真实性取向,她实际上是一名双性恋者。历史名人

(此目录下资料来源待考证)古希腊哲学家苏格拉底、柏拉图、亚里士多德;古罗马皇帝亚历山大大帝、古罗马政治家恺撒、法国国王路易十三;

意大利艺术家达・芬奇、米开朗基罗;

英国剧作家莎士比亚、英国诗人拜伦、英国剧作家奥斯卡・王尔德;

俄国作家果戈里、俄国作曲家柴可夫斯基;

英国心理学家哈夫洛克・蔼理士;

法国哲学家米歇尔・福柯、法国演员阿兰・德隆;

意大利服装设计师吉安尼・范思哲。

在中国的历史上,双性恋人物在各阶层都存在:皇帝英明如汉武帝,昏庸如汉哀帝;对朝廷有功的将军如汉代霍光,孔武有力如明武宗所宠信的江彬;祸国者如汉董贤,清代和砷;艺术家如汉代音乐家李延年,清代郑板桥等。这些人统统拜堂结婚,生儿育女,从没有以“同性爱者”自居。中国文化从不会按“性行为”把人分类。同性爱者、异性爱者、双性爱者,这些概念、词汇都不存在。传统观念认为只要表达自然正常的情感,不搅乱人伦宗族秩序,同性交合并无不妥。

双性恋_双性恋 -医学分析

双性恋在病因学角度是性心理障碍(Psychosexualdisorder)又名性变态(sexualdeviation)指性爱对象或满足性欲的方式与常人不同。如性欲活动不指向异性,或者不采取男女双方性器官交合方式达到性满足,甚至情节荒唐者,即属于性心理障碍。性心理障碍常不以生殖为目的,违背社会习俗;其性变态行为是一种习惯的,刻意追求的嗜好性行为。双性恋在病因学生物因素

从胚胎发育学的观点来看,胎儿性腺结构的早期倾向于形成女性器官。只是由于Y染色体的作用,才引起男性性腺。在缺少胎儿雄性激素刺激的情况下,胎儿会自动发育形成女性表徵。如要发育成男性,必须通过激素来转变发育模式。如果脑的发育中通过激素而接受男性信息的部位出现障碍,在男性躯体里将保留女性成分,这不仅能说明性身份障碍和性指向障碍的男性大大多于女性的原因,也解释了为何从幼年起就可以看出会否发展成男性或同性恋。也可解释为什么成年男性易性症者和同性恋者血液中性激素水平与正常男性无异的原因。即出生前,若大脑中某些关键部位没有被男性化,日后他们在儿童少年时期将不会对血中已有的睾丸酮作出应答反应。女性易性症者的雄性激素分泌过多,这也是在出生之前的关键期形成的;动物实验表明,胚胎期接受大量雄性激素结果所生的雌性,行为就很像雄性,提示可造成性身份障碍,到出生后,雄性激素仅能加强成年女性的性能力并且使躯体男性化,而不能改变女性的性身份和性指向。双性恋在病因学心理因素

按弗洛伊德的看法是,如果性心理发展过程遇到了挫折而走向歧途,那么就有可能产生性变态。母亲对婴儿目光的对视,皮肤的接触,温柔的声音,慈爱的笑容都会使婴儿与母亲之间建立起特殊关系。母亲形象占据了婴儿的整个心灵,一种女性化的倾向就会在婴儿身上,不管是男婴或女婴的身上建立起来,这个过程称为“母子结合”,实际上早在胎儿时期就已开始了,这是一种认同过程,也是男孩性别认同紊乱的潜在危险。另外,生活以及社会对儿童的态度,如父母依照自己的偏好,将男孩打扮成女孩,按女孩对待,日久之后,会使男孩性别认同产生紊乱,反之把女孩当男孩对待,女孩也会在心理上男性化。

双性恋在病因学社会因素

经济因素在双性恋中可能起些作用,如男孩家庭贫困无力娶妻,或出于逃避男性责任的潜在因素,易引起双性恋。又如某种社会。认同双性恋,在中国明清一个阶段,有富豪阶级流行过双性恋,当时常收养着“恋童”;在中国封建社会的历史长河中,丫鬟与夫人、夫人与丈夫之间的关系常有不同形式的双性恋,这也可能是公开的秘密;双性恋在某些西方国家相当宽容。在中国仍认为是有伤风化,为法律不允许的。双性恋在病因学性别差异

双性恋的类型的人中的男人和女人的行为也有性别差异。其中男人更偏向与素不相识的男人发生同性恋行为,完事之后即各奔东西。而且在同性恋的同时还有异性恋行为。双性恋的女人偏向于与亲密的女友发生性活动,她们感情笃厚而持久。她们在某一时段只与同性或只与异性发生性关系,而不是同时与两种不同性别的伴侣往来。双性恋的男人往往由于找不到合适的女人而顺便找个男人发泄一下。双性恋的女人则不然,她们要先与性伙伴建立感情,然后才会萌发性活动。中国古代文献中曾不时有零星的记载,把男性同性恋者,女性同性恋者与双性恋者统称为“阴阳人”,认为这类人最为好淫,这些人都是些有违伦理道德的好色淫乱之徒,都应受到社会的惩处,这是与现代人类学者看法不尽一致的地方。

双性恋_双性恋 -知识科普

双性恋自豪旗帜

作为双性恋团体象征的双性恋自豪旗帜是由麦可・佩奇设计的。双性恋旗帜的上端是代表同性恋的红色或者粉红色条纹,底端是代表异性恋的蓝色条纹,中间是代表双性恋的紫色条纹。泛性恋

泛性恋(pansexual)跟双性恋相类似。两者区别在于双性恋对于恋爱对象仍有性别之分,而泛性恋则不强调恋爱对象的性别。同性恋

同性恋或同性爱(homosexuality)、男同性恋(gay)、女同性恋(lesbian),是一种性倾向,指相同性别之间的个体产生爱慕、情感及性吸引的现象。有时,同性恋也用以指“同性性行为”,而不论参与者的性倾向如何或是否有情感上的持久吸引。别称为同人、同民。无性恋

无性恋亦称为无性向(Asexuality,也称为nonsexuality),是指一些不具有性倾向或者宣称自己没有性倾向的人,即不会对男性或女性任一性别表现出性倾向,或者缺乏对于性的兴趣。2004年发表的研究结果提及无性向占人口的1%。不过无性向是否是一种性倾向到目前为止都还有争议。双性恋_双性恋 -由来

“双性”(bisexual)这个词最早出现在植物学。植物学家用这个词描述那些同时具有雄性与雌性生殖器官的植物。可是还未清楚人们什么时候把“双性”这个词运用到人类的性倾向。一些双性恋者和性研究专家并不喜欢这个词的用法,所以他们又发展了一些其它词汇来描述,于是就发展了“双性恋”一词。

双性恋_双性恋 -调查研究

双性恋被认为是同性恋和异性恋的结合。

在阿尔弗烈德・查尔斯・金赛的男性性行为(SexualBehaviorintheHumanMale,1948年)和女性性行为(SexualBehaviorintheHumanFemale,1953年)中,一项试验要求受访者从一个由绝对同性恋到绝对异性恋连续变化的性取向谱中对自己进行评估,然后对评估结果进行综合分析研究后,金赛认为大部分人群显示出至少在某种程度上是双性恋者。(金赛报告已被指出存在统计和方法的错误。故此评估观点仅作参考,不具实际性和明确性。此外,金赛本身已被证实是双性爱者,而金赛充满争议的研究工作也被指出是在谋求同性恋的合法化)。很多人都会被双性所吸引,虽然通常他们只偏向于某一种性别。

双性恋_双性恋 -成因学分析

1.双性恋在成因学角度是性心理层面上

双性恋在成因学角度是性心理层面上,性爱对象或满足性欲的方式与常人不同。如性欲活动不指向异性,或者不采取男女双方性器官交合方式达到性满足。

一、双性恋在成因学生物因素:

从胚胎发育学的观点来看,胎儿性腺结构的早期倾向于形成女性器官。只是由于Y染色体的作用,才引起男性性腺。在缺少胎儿雄性激素刺激的情况下,胎儿会自动发育形成女性表徵。如要发育成男性,必须通过激素来转变发育模式。如果脑的发育中通过激素而接受男性信息的部位出现不同,在男性躯体里将保留女性成分。这不仅能说明性身份障碍和性指向障碍的男性大大多于女性的原因,也解释了为何从幼年起就可以看出会否发展成男性或同性恋。也可解释为什么成年男性易性症者和同性恋者血液中性激素水平与正常男性无异的原因。即出生前,若大脑中某些关键部位没有被男性化,日后他们在儿童少年时期将不会对血中已有的睾丸酮作出应答反应。女性易性症者的雄性激素分泌过多,这也是在出生之前的关键期形成的;动物实验表明,胚胎期接受大量雄性激素结果所生的雌性,行为就很像雄性,提示可造成性身份障碍,到出生后,雄性激素仅能加强成年女性的性能力并且使躯体男性化,而不能改变女性的性身份和性指向。

脑部轻度损害也是一种生物因素,这种损害多在3岁以前发生,往往由于产伤、脑炎或脑膜炎引起,经CT检查可获得佐证。

二、双性恋在成因学心理因素:

按弗洛伊德的看法是,如果性心理发展过程遇到了挫折而走向歧途,那么就有可能产生双性恋。

母亲对婴儿目光的对视,皮肤的接触,温柔的声音,慈爱的笑容都会使婴儿与母亲之间建立起特殊关系。母亲形象占据了婴儿的整个心灵,一种女性化的倾向就会在婴儿身上,不管是男婴或女婴的身上建立起来,这个过程称为“母子结合”,实际上早在胎儿时期就已开始了,这是一种认同过程,也是男孩性别认同紊乱的潜在危险。另外,生活以及社会对儿童的态度,如父母依照自己的偏好,将男孩打扮成女孩,按女孩对待,日久之后,会使男孩性别认同产生紊乱,反之把女孩当男孩对待,女孩也会在心理上男性化。

三、双性恋在成因学社会因素:

经济因素在双性恋中可能起些作用,如男孩家庭贫困无力娶妻,或出于逃避男性责任的潜在因素,易引起双性恋。又如某种社会。认同双性恋,在中国明清一个阶段,有富豪阶级流行过双性恋,当时常收养着“恋童”;在中国封建社会的历史长河中,丫鬟与夫人、夫人与丈夫之间的关系常有不同形式的双性恋,这也可能是公开的秘密;双性恋在某些西方国家相当宽容。在中国仍认为是有伤风化,为法律不允许的。

四、双性恋在成因学性别差异:

双性恋的类型的人中的男人和女人的行为也有性别差异。其中男人更偏向与素不相识的男人发生同性恋行为,完事之后即各奔东西。而且在同性恋的同时还有异性恋行为。双性恋的女人偏向于与亲密的女友发生性活动,她们感情笃厚而持久。她们在某一时段只与同性或只与异性发生性关系,而不是同时与两种不同性别的伴侣往来。双性恋的男人往往由于找不到合适的女人而顺便找个男人发泄一下。双性恋的女人则不然,她们要先与性伙伴建立感情,然后才会萌发性活动。

这种现象的确存在但原因应归为个人选择,由两性爱情观,社会价值观,个人性格等多种因素造成,而非简单地由性取向决定,给人以双性恋男女都会如何如何的错误刻板印象。

双性恋_双性恋 -说明

性取向是由心理到生理所产生的爱恋感觉并兼具性幻想(是由心理出发,身心合一的)。双性恋是对两性皆有感觉。

双性恋_双性恋 -历史

在古希腊,有家室的男性同时维持着同性恋关系。大部分的罗马皇帝、日本幕府将军、部分中国皇帝、阿拉伯世界,以及不同时代、国家内都有发生。其中最有名的就是亚历山大大帝(AlexandertheGreat),他有成群的妻妾,同时也与他的好朋友赫费斯提翁(Hephaestion)保持着密切的性爱关系。

古斯巴达(Sparta)也鼓励士兵间的同性性爱关系,即便这些男性士兵有妻子有孩子。斯巴达人认为年长士兵和年轻士兵间的性爱关系能使士兵在战斗中团结一致,并且为了给自己的爱人留下美好印象或者为了保护自己的爱人,士兵在做战时会更勇敢。

双性恋_双性恋 -国内相关团体组织

国内最早的双性恋组织是成立于2005年的“博性艺术沙龙(BOSEXART)”,由当时活跃于北京798艺术区的艺术家创立,该沙龙始终以“博性、双性恋”为生活和创作的主题,同时涉及同性恋、异性恋、无性恋等多元性群体,并以艺术的表达方式,倡导性的多元化、生活的艺术性和创造性。

该沙龙经常组织一些双性恋沙龙聚会、性美学讲座等,沙龙创办人希望用艺术这种高雅、感性的方式来引导拓展大众的性审美,并使其多元化。

双性恋_双性恋 -社会现象

同性恋者有时候也称呼自己为双性恋,以做为对自身的一种保护。(社会上普遍将同性恋当作败坏风气、破坏名声的标志)

双性恋的人们也有著自己的活动,如迈克尔・佩奇创造了双性恋自豪旗帜。

对双性恋的恐惧(biphobia)是一个新创语,用来描述那种观点:一个人不是同性恋就是异性恋,或认为双性恋是“被污染的”。双性恋者也可能成为广义同性恋恐惧者的暴力的受害者。如美国演员丹・卡维(DanaCarvey)在《周末夜现场》(SaturdayNightLive)节目里说:“双性恋是那些扒下任何一个人的裤子,不管发现什么都会得到满足的人。”

双性恋_双性恋 -自豪旗帜

作为双性恋团体象征的双性恋自豪旗帜是由迈克儿・佩奇设计的。双性恋旗帜的上端是代表同性恋的红色或者粉红色条纹,底端是代表异性恋的蓝色条纹,中间是代表双性恋的紫色条纹。

爱华网

爱华网