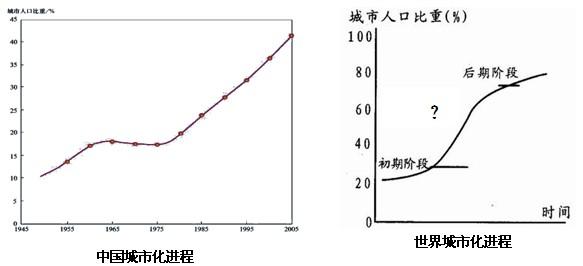

改革开放以来,中国城市化进程明显加快,现阶段已进入到高速城市化的起飞线上。如何依照可持续发展理论,积极稳妥地推进城市化进程,是21世纪中国必须面对的一个重大课题。

城市化进程_中国城市化进程 -中国城市进程历史研究

一、1979年以前中国城市化评估

1.城市化水平。

众所周知,从1949年建国到1978年“三中全会”以前,中国大陆的城市化相当缓慢,在1950至1980年的30年中,全世界城市人口的比重由28.4%上升到41.3%,其中发展中国家由16.2%上升到30.5%,但是中国大陆仅由11.2%上升到19.4%。[1]这种城市化的缓慢并不是建立在工业发展停滞或缓慢的基础上,正相反,改革开放前的29年,中国大陆的工业和国民经济增长速度并不算慢,工业总产值1978年比1949年增长了38.18倍,工业总产值在工农业总产值中的比重,由1949年的30%提高到1978年的72.2%;社会总产值增长12.44倍,其中非农产业在全社会总产值中的比重,则由1949年的41.4%上升到1978年的77.1%;国民收入总额则从1949年的358亿元增长到1978年的3010亿元(按当年价格计算),提高7.41倍,其中非农产业在国民收入构成中的比重,也由1949年的31.6%上升到1978年的64.6%。[2]另据麦迪森计算,从1950年到1973年,世界GDP总量年均增长4.9%,人均GDP增长2.9%,其中中国大陆GDP年均增长5.1%,人均增长2.9%,高于和等于世界平均水平,高于同期发展中国家平均水平。

2.城市化特点。

改革开放以前,中国的城市化呈现出以下几个特点:(1)政府是城市化动力机制的主体。(2)城市化对非农劳动力的吸纳能力很低。(3)城市化的区域发展受高度集中的计划体制的制约。(4)劳动力的职业转换优先于地域转换。(5)城市运行机制具有非商品经济的特征。

这种城市化的结果,是形成了城乡之间相互隔离和相互封闭的“二元社会”。这里所说的二元社会结构,是指政府对城市和市民实行“统包”,而对农村和农民则实行“统制”,即由财产制度、户籍制度、住宅制度、粮食供给制度、副食品和燃料供给制度、教育制度、医疗制度、就业制度、养老制度、劳动保险制度、劳动保护制度、甚至婚姻制度等具体制度所造成的城乡之间的巨大差异,构成了城乡之间的壁垒,阻止了农村人口向城市的自由流动。

二.1978年以后的城市化进程极其特点

1978年改革开放以后的城市化,是在国民经济高速增长条件下迅速推进的,城乡之间的壁垒逐渐松动并被打破,特别是乡镇企业的发展,使得中国的城市化呈现出以小城镇迅速扩张、人口就地城市化为主的特点。

1.城市化进程。

改革开放以来,我国的城市化进程大致经历了以下三个阶段:

1).1978-1984年,以农村经济体制改革为主要动力推动城市化阶段。这个阶段的城市化带有恢复性性质,“先进城后建城”的特征比较明显。第一,表现在大约有2000万上山下乡的知识青年和下放干部返城并就业,高考的全面恢复和迅速发展也使得一批农村学生进入城市;第二,城乡集市贸易的开放和迅速发展,使得大量农民进入城市和小城镇,出现大量城镇暂住人口;第三,这个时期开始崛起的乡镇企业也促进了小城镇的发展;第四,国家为了还过去城市建设的欠帐,提高了城市维护和建设费,结束了城市建设多年徘徊的局面。这个阶段,就人口来看,城市化率由1978年的17.92%提高到1984年的23.01%,年均提高0.85个百分点。

2).1985-1991年,乡镇企业和城市改革双重推动城市化阶段。这个阶段以发展新城镇为主,沿海地区出现了大量新兴的小城镇。

3).1992-2000年,城市化全面推进阶段,以城市建设、小城镇发展和普遍建立经济开发区为主要动力。1992年到1998年,城市化率由27.63%提高到30.42%,年均提高0.42个百分点。

进入90年代以后,我国城市化,已从沿海向内地全面展开。1995年底与1990年相比,建制市已从467个增加到640个,建制镇则从12000个增加到16000多个;从人口来看,城市化水平也从1990年的26.41%提高到28.62%。

2.城市化政策的变化。

1978年以后,在经济高速增长而城乡户籍分隔的背景下,积极发展小城镇就必然成为可供政府选择的最佳城市化政策。中国的城市化终于由被压制转为松动和放开,过去那种控制城市人口增长和城乡分隔的政策被鼓励小城镇发展的政策所取代。1980年,在当时城乡分隔、大城市基础设施滞后的情况下,全国城市规划工作会议提出了“控制大城市规模,合理发展中等城市,积极发展小城市”的城市发展总方针。

为贯彻上述政策,80年代初,开始实行市(地级市)管县制度,地级市数量增加较快,1983-1998年间,共有100多个县级市升格为地级市,其中仅1983-1985年的3年里,地级市的数量净增加50个。

1983年,著名社会学家费孝通提出“解决农村剩余劳动力问题要以小城镇为主,大中小城市为辅”,认为“加强小城镇建设是中国社会主义城市化的必由之路。”上述建议在当时的城乡户籍制度下,应该是最好的选择,因此得到社会和政府的认同。

1984-1986年“撤社建乡”,并降低建制镇标准,结果3年里建制镇数量增加7750个;1992-1994年,国家对乡镇实行“撤、扩、并”,结果3年里建制镇又增加7750个。这6年里建制镇增加数相当于1979-1999年间(21年)净增加数的71%。

1986年国家有关部门修订“建市”标准后,县级市也增加很快。1986-1996年的11年间,县级市数量净增加286个。1992年,国务院再次修订小城镇建制标准,促进了小城镇的发展。

1993年10月,建设部召开全国村镇建设工作会议,确定了以小城镇建设为重点的村镇建设工作方针,提出了到本世纪末我国小城镇建设发展目标。会后,经国务院原则同意,建设部等6个部委联合颁发了《关于加强小城镇建设的若干意见》。1995年4月,国家体改委、建设部、公安部等11个部委联合下达《小城镇综合改革试点指导意见》,并在全国选择了57个镇作为综合改革试点。1997年6月10日,国务院批转了公安部《小城镇户籍管理制度改革试点方案》和《关于完善农村户籍管理制度意见》的通知。通知认为,应当适时进行户籍管理制度改革,允许已径在小城镇就业、居住并符合一定条件的农村人口在小城镇办理城镇常住户口,以促进农村剩余劳动力就近、有序地向小城镇转移,促进小城镇和农村的全面发展。农村新生婴儿可以随母或者随父登记常住户口。此后,许多小城市为促进经济发展,基本放开了户籍限制;不少大中城市,甚至北京、上海等,也放松了外地人口进入本市的限制。

1998年10月,中共十五届三中全会通过了《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》,提出“发展小城镇,是带动农村经济和社会发展的一个大战略”,进一步提升了发展小城镇的重要地位。2000年7月,中共中央、国务院发出《关于促进小城镇健康发展的若干意见》。《意见》指出,加快城镇化进程的时机和条件已经成熟。抓住机遇,适时引导小城镇健康发展,应当成为当前和今后较长时期农村改革与发展的一项重要任务。

2000年10月,中共中央在关于“十五”规划的建议中提出:“随着农业生产力水平的提高和工业化进程的加快,我国推进城市化条件已渐成熟,要不失时机实施城镇化战略。”为了加快城镇化,2001年5月,国务院批转了公安部《关于推进小城镇户籍管理制度改革的意见》,2001年5月,国务院批转公安部《关于推进小城镇户籍管理制度改革的意见》。《意见》指出:小城镇户籍管理制度改革的实施范围,是县级市市区、县人民政府驻地镇及其他建制镇;凡在上述范围内有合法固定的住所、稳定的职业或生活来源的人员及与其共同居住生活的直系亲属,均可根据本人意愿办理城镇常住户口;已在小城镇办理的蓝印户口、地方城镇居民户口、自理口粮户口等,符合上述条件的,统一登记为城镇常住户口。这标志着小城镇已经废除了城乡分隔制度。有些地方甚至采取了鼓励农民到小城镇居住和创业的政策。

综上所述,改革开放以来,我国城市化政策的变化,主要体现在两个方面,一是由过去实行城乡分隔,限制人口流动逐渐转为放松管制,允许农民进入城市就业,鼓励农民迁入小城镇;二是确立了以积极发展小城镇为主的城市化方针。

城市化进程_中国城市化进程 -我国城市化进程还需提速

我国第一部城市发展报告是《2001-2002中国城市发展报告》。这部由中国市长协会主持、著名建筑学家吴良镛院士担任学术委员会主任、中国科学院可持续发展战略研究组组长牛文元教授任首席科学家、由上百名专家共同努力编撰而成的《报告》,以约100万字的篇幅,首次对中国城市化问题进行了一次全景式描述。

一.城市化率偏低

美国经济学会会长、芝加哥大学经济学教授盖尔?约翰逊曾专门研究了中国城乡问题,他指出,日本经济起飞过程中,农业人口下降了65%;美国经济起飞过程中,农业人口下降了72%;而中国在1985~1990年期间,从农业人口转移出去的人口,即使包括临时流动人口在内,也不超过10%,如果不计算农民进城打工的人数,真正转移出去的农业人口仅有10.5%,这将大大限制中国经济总量的进一步扩张。

统计数据表明,在200年前的1800年,当时全世界的城市化率仅有3%,到1850年达到7%,1900年为15%,到2000年,全世界的城市化率达到48%。

2000年,中国的城市化水平为36.2%,比1978年提高18.3个百分点,但由于受到传统体制和户籍制度改革滞后的影响,中国城市化发展仍然严重滞后于工业化发展和经济发展水平。在中国现在所处的发展阶段下,城市化率偏低将成为制约经济发展、影响社会稳定与实现现代化目标的“巨大瓶颈”,成为限制我国在经济全球化中保持竞争优势的“巨大瓶颈”,也将成为我国提高国家综合实力和知识经济时代新一轮财富集聚中的“巨大瓶颈”。

二.结构规模与人口、经济规模不协调

根据统计资料,人口超过100万的城市集中度,中国比世界平均低5个百分点,比中等收入国家低11个百分点,比高收入国家低21个百分点,比美国低28个百分点,比日本低26个百分点,比德国低30个百分点。

中国大城市的规模明显低于世界水平,尤其低于发达国家的水平,导致了像上海、北京这样全国最大的城市,所产出的国民财富比重远远低于世界其他大城市的水平,如东京的GDP占日本全国的18.6%,伦敦的GDP占英国全国的17%,汉城的GDP占韩国全国的26%,而北京、上海的GDP占全国的比重分别只有2.5%和4.6%。

这说明,中国的城市表现出城市结构规模大,但城市的人口规模与经济规模都偏小的不协调现象。

三.六大挑战等待跨越

在2050年之前,中国的城市化率必须从现在36%提高到70%以上,这就意味着每年平均需增长1%左右的城市化率(即每年约1000万至1200万人口从农村转移到城市)。在这个过程中,下列挑战不可避免:

1.人口三大高峰(即人口总量、劳动就业人口总量、老龄人口总量)相继来临,由此产生的城市的生存保障问题,解决劳动力的就业机会问题,全国社会保障体系的完善问题,老龄化社会引发的一系列问题等,都是城市化进程面临的巨大挑战。

2.能源和自然资源的超常规利用对中国城市化的压力。从现在起到2050年之间,中国城市要达到资源和能源消耗速率的“零增长”和“负增长”的要求,要实现联合国提出的城市“四倍跃进”的目标(即能源消费总量在2000年的水平上降低一半,而GDP要在2000年的基础上增加一倍),要全面达到城市土地利用的合理平衡,要全面达到城市的能源清洁化并逐步将能源结构中煤炭所占四分之三的比重,下降到40%以下,都是严重挑战。

3.加速城市生态环境转变。中国城市的生态环境(大气环境、水环境、固体废弃物环境、社区环境和居室环境)目前仍然处于局部改善、整体恶化的状态。

4.提高城市基础设施建设的速度和质量对于中国城市化的压力。到2050年前后,中国城市发展所需要的基础投入,大约在40万亿~45万亿元人民币的数额,相当于每年平均投入8000亿至9000亿元人民币,这大约是2001年GDP总量的十分之一。只有基础设施的健全与完善,城市才能担当起新一轮财富集聚的经济增长点。

5.加速不同地区间城市发展的平衡和地区内城乡之间的共同富裕。如何实现区域之间城市发展的平衡,并最终达到克服社会的二元结构,实现国家整体的共同富裕,是长期任务。

6.国家信息化进程的急速推进和国际竞争力的培育。城市信息化水平是其综合实力和国际竞争力的基本标志,目前,中国城市的信息化水平只是发达国家的8%至10%左右,离现代化的要求尚有遥远的路程。

城市化进程_中国城市化进程 -中国城市化进程提速的措施

如何克服中国城市化进程中表现出的“大城市不大、中城市不活、小城市不强、小城镇不优”的现状,是城市化战略推行的中心思考。以下六项基本措施是未来中国城市发展的要点。

一.适应经济全球化和信息时代的要求,尽快修改《城市规划法》,放松对大型、超大型城市的规模控制,构建2―3个世界级城市,作为我国城市体系的龙头。同时要十分加强城市功能与基础设施的完善、积极投入数字城市的建设、传统产业的信息化改造、城市服务体系的提升等,将中国城市的竞争力置于国际的大背景之中。

二.必须将中国城市的发展视作一个有机联系的整体系统。城市化进程中的规模设计应统筹考虑城市大中小分布的系列谱和不同规模城市的“生态位”,不能人为地强调只能发展城市体系中的某个部分而忽略另一个部分。应当进一步调整全国城市布局,优化城市功能和加强产业转移力度,放大城市扩散效应,将其真正塑造成带动区域经济发展的龙头。我国超大型、特大型城市现有32个,其中东部16个,西部6个.中部10个,基本覆盖全国。可以在珠江三角洲地区建立以广州、深圳为核心的城市群,在长江三角洲地区建立以上海、南京、杭州为核心的城市群,在环渤海地区建立以北京、天津为核心的城市群,作为进入国际竞争前沿的中国高地。

三.认真规划国家大城市的规模和数量,加强城市基础设施建设和第三产业发展,将其塑造成国际级和国家级的人才中心、贸易中心、物流中心、金融中心、技术中心、信息中心、文化中心等,充分发挥城市的集聚效应、辐射作用、带动作用。大城市在城市体系重复发挥了城市的规模效益、经济效益和社会效益,是国家城市化战略的核心主力。城市化战略设计中要敢于克服“大城市不大”的现状。

四.加大中小城市的建设步伐,重点提升城市建设的质量,尤其要加大城市基础设施建设、城市服务业和社区建设的力度。中小城市是我国城市体系的中坚力量,其发展状况直接影响到中国城市化进程的目标。城市化战略设计中必须要克服“中城市不活、小城市不强”的现状。

五.根据各地经济发展水平选择合适的路径,对于乡镇企业比较发达且分布比较集中,城镇密度比较高的地区,鼓励城镇集中合并,选择以中心城镇为中心、卫星城镇分布周围的方式发展小城镇。对于乡镇企业不发达地区,首先大力发展经济、培育实力,为城镇的建设创造条件。对于有大型企业的地区,可以在其周围建立城镇,但一定要注意城镇的区位分布,注意其他配套产业的发展,防止企业风险转化为城镇风险。小城镇建设是中国城市化战略等级中的基础力量,是大中城市的触角与延长。城市化战略设计中必须要克服“小城镇不优”的现状。

六.改革户籍管理制度,逐步打破“二元结构、城乡分治,一国两策”的体制,积极引导,加强管理,实现人员自由流动,缩小城乡差别,实现城乡一体化。

城市化进程_中国城市化进程 -参考资料

[1]http://www.lwcj.com/expert/user1/39988/archives/2005/1108.htm 爱华网

爱华网