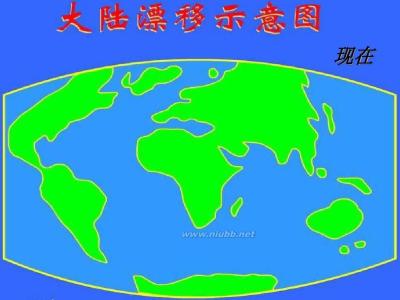

当代最有影响的全球构造理论,1968年由法国地质学家勒比雄提出。该学说认为,地球的岩石圈不是整体一块,而是被一些活动的构造带――海岭、岛弧、平移大断层等所割裂的若干板块。全球岩石圈可划分为六大板块,即太平洋板块、亚欧板块、印度洋板块、非洲板块、美洲板块、南极洲板块。但该学说对板块活动具体作用过程和细节,对板块动力的确定,对板块内部构造与板块俯冲消亡及伴随的岩浆活动研究等,还不能圆满地解释大陆岩石圈的成因和演化,有待进一步的完善。

板块学说_板块学说 -概述

板块学说

当代最有影响的全球构造理论,1968年由法国地质学家勒比雄提出。该学说认为,地球的岩石圈不是整体一块,而是被一些活动的构造带――海岭、岛弧、平移大断层等所割裂的若干板块。全球岩石圈可划分为六大板块,即太平洋板块、亚欧板块、印度洋板块、非洲板块、美洲板块、南极洲板块。除太平洋板块几乎完全是海洋外,其余既包括大块陆地,又包括大片海洋。六大板块又可分成若干小板块。如美洲板块分为南、北美洲两个小板块,亚欧板块可分出东南亚、阿拉伯半岛、土耳其等小板块,印度洋板块可分出印度板块等。板块以一定的边界(海岭、岛弧―海沟系、转换断层)来划分,其同多以洋底张裂带、转换断层、消亡带、地缝合线为分界线。

1944年,霍姆斯提出地幔对流-热对流理论;地幔内的流体上升到大陆中央并向左右散开,大陆就从这里向两边裂开,这就是大陆漂移的动力源。基于海洋地质工作的进展,赫斯在1961年提出大洋中脊是新地壳不断生成的地方。狄茨、瓦因、马修斯等人1963年论证了洋底扩张的存在,即:地幔对流驱使超基性物质从大洋中脊裂缝中上升,产生新的洋壳,促使较老的地壳向外推移并进入海沟,俯冲到地幔中而消亡。1964年,柯克斯编制了3.4百万年的磁场反向年代表。1965年,威尔逊提出了转换断层概念,将大陆漂移和洋底扩张结合成全球活动带和刚性板块的学说,并称之为“地球的诗篇”。1968年,勒皮雄把全球岩石圈划分六大板块,即:太平洋、欧亚、印度、非洲、美洲及南极板块,其中仅前者由洋壳组成,后五者既包括了海洋地壳也包括了大陆地壳。

板块学说_板块学说 -产生

1915年魏格纳在《大陆与大洋的起源》一书中提出了大陆漂移的概念,然而他们提出的证据未能使地学界相信大陆漂移的真实性。60年代初H.Hess提出了海底扩张的概念,并得到古地磁学、地球年代学以及海洋地质学和地球物理等方面一系列新证据的支持。三种不同的现象:熔岩序列中磁极性转向的年代;深海岩心中剩余磁化转向的深度,以及平行于海洋中脊的线状磁异常的宽度,都以同样的比率变化着,都是由于扩张海底的地壳从洋中脊迁移而造成的。地学界普遍接受了活动论的观点,并逐渐形成了板块运动学说。

板块学说_板块学说 -特点

大陆漂移学说

(1)魏格纳等把大陆只包含大陆硅铝层;而板块学说中岩石圈板块包含地壳与软流圈之上的岩石圈(岩石圈地幔)。

(2)魏格纳等把大陆看成是主动的单元,而板块学说中大陆是被动的。大陆漂移说认为大陆是穿过壳下硅镁层而漂移的;而板块学说引入了象在传送带上被携带的被动大陆的概念。由于它们在组成上密度较低,通常较有浮力并能逃脱被消减的命运,成为输送带上稳定的被动浮性块。

(3)魏格纳等把大陆硅铝层看成是与地幔硅镁层互相独立的、完全不同的东西;而板块学说认为陆地是地幔分异产生而上浮的化学产物,陆地与其下伏的部分地幔是联系在一起的。板块构造为地幔对流说提供了发展的空间。

板块学说_板块学说 -研究计划

60-70年代,为检验和研究板块构造学说,组织了一系列的国际合作计划。其中著名的有:1963-1971年的国际地壳上地幔计划,1972-1977的国际地球动力学计划,还有国际海洋勘探十年计划,联合海洋学会地球深部取样计划和深海钻探计划等。1980年提出了岩石圈计划,拟定了地壳和上地幔的形成和发展等13项主要研究项目,标志着板块构造的发展进入了一个新阶段,即:初期它以海洋走向陆地、地球物理学挑战地质学为标志,80年代起则以陆地走向海洋、地质学挑战地球物理学为标志。

80年代以来,许多地质学家深感板块构造的简单模式并不适用于大陆地区尤其是构造复杂的大陆地区。板块构造发展的关键问题,不是从6个板块划为20个或30个板块,而是要倡导一些新概念来解决板块上陆后面临的问题。这样,在美国西部出现了构造地层地体的概念并发展为地体构造说,在欧洲提出了薄皮板块的概念并发展为碰撞构造学,在前苏联出现了岩石圈构造分层说等。在板块的动力学方面也出现了新的构思,如巨地幔柱说。

板块学说_板块学说 -应用

现代地槽

板块构造学说认为,地槽可以发生在板块的不同部位,或海陆的不同部位,其所处部位不同,地槽类型和性质也不同。如在美洲东部大陆边缘沉积了相当厚的地层,因其所处部位一边是美洲大陆,一边是大西洋,同属于一个板块,海陆之间没有俯冲带,也没有火山和地震带,属于冒地槽性质,称之为大西洋型地槽。又如在南美洲西部大陆边缘,一边是纵贯南北的安第斯山,一边是深的海沟,位于两个板块的挤压带上,多火山和地震,沉积物中多火山碎屑物,在大陆斜坡及海沟中常形成浊流沉积,沉积物因受板块俯冲影响,常发生变形,属于优地槽性质,称之为安第斯山型地槽。再如在太平洋西部岛弧地带,其大陆架一般不宽,沉积物中多为陆源碎屑,夹火山碎屑及熔岩,间有侵入岩,在远海地带形成碳酸盐岩,这类地槽称为岛弧型地槽。此外还有日本海型地槽、地中海型地槽等。地槽类型可以在一定条件下转化,如日本海型地槽指发育在大陆与岛弧之间的海盆中的地槽,其中常形成三角洲沉积、浅海沉积、浊流沉积等,如果板块移动变慢,沉积速度变快,海盆便可被沉积物填满,甚至覆盖住岛弧,这样沉积作用便可向海洋方向扩展推进,使地槽转化为大西洋型地槽。造山作用

两个板块相撞,会产生很大的挤压力,使一个板块对另一个板块向下俯冲或向上仰冲,从而使地槽沉积褶皱和发生断裂,并形成山脉。如欧洲的阿尔卑斯山是推覆构造的典型代表,自南向北,前后四次形成大推覆体。这是非洲板块和欧亚板块互相碰撞的结果(地缝合线区)。世界最高的喜马拉雅山脉也是板块碰撞的结果。浊流沉积和混杂堆积

在地槽区常形成一些特殊的沉积建造,如复理石建造。地槽说认为它属于地槽型浅海陆屑建造,是在升降运动相持阶段即在振荡运动情况下形成的巨厚的韵律性明显的建造;而板块说则认为它是板块俯冲带的一种典型建造。在板块俯冲带形成深海沟,并在大陆斜坡上因震动、滑动、重力等原因,形成富含悬浮质点及泥砂的高密度水流,在深海盆边缘及近海沟形成浊流沉积,其代表岩石就是复理石沉积。在大陆的地缝合线地带,还常发现一种特殊的岩石,即在某些地层中含有很多大大小小的外来岩块(岩块最大可达数千米),其成分不同(包括沉积岩、火成岩、变质岩)、时代不同、原始产地也不同,混杂堆积在一起,这种堆积体称为混杂岩或混杂堆积。板块说认为,板块相向移动,彼此前缘相碰,一方面俯冲板块上边的沉积物被刮下来,堆积在接触线附近;一方面仰冲板块上也有破碎的岩块滑落下来,形成杂乱无章的堆积物。也有人认为板块向下俯冲时,由于受到对方的阻力,致使下部地层翻转过来,从而形成在较新地层中混杂有许多外来老地层的岩块。混杂岩或混杂堆积是确定大陆上地缝合线的重要标志之一。我国近年在西藏、秦岭、川西等地区都发现有混杂岩,说明这些地区曾是不同时代的地缝合线。

蛇绿岩套

在地缝合线地带,常出现一套特有的岩石,称为蛇绿岩套,也叫奥菲里建造。人们很早就发现在一些剧烈的褶皱带,沿着深大断裂常分布有超基性岩带。一般都认为它是顺着切穿岩石圈的深断裂从地幔涌上来的岩浆物质所形成的岩石,但是,这些岩体的围岩一般没有接触带那样应具有的接触变质现象。本世纪60年代对它进行深入的研究表明,这种岩体的成分相当复杂,并且具有一定的层序,自下而上往往是超基性岩、基性深成岩(辉长岩)、枕状基性熔岩(玄武岩)、深海沉积岩(含放射虫硅质岩或大理岩等),同时其中超基性和基性岩多已变为含绿泥石、蛇纹石等绿色岩石,故名之为蛇绿岩套。通过近年的深海钻探,人们发现大陆壳上的蛇绿岩套和大洋壳的岩石剖面非常相似,所以认为蛇绿岩套是板块碰撞带被推挤上来的古海底(即大洋壳),并作为地缝合线的另一种重要标志。例如,在西藏沿雅鲁藏布江谷地出露超基性岩带,东西延伸达数百千米,人们认为它就是由蛇绿岩套所组成的蛇绿岩带,而这个地带就是古板块的地缝合线。双变质带

又称成对变质带。板块说认为,两个板块相撞,在俯冲一侧的上面和仰冲一侧的下面,或者说在海沟的靠陆一侧,由于海沟热流温度较低,带着冷岩石俯冲,再加上下冲的压力很大,常常形成以蓝闪石片岩为代表的蓝片岩带(其中杂有大量玄武岩和蛇纹质岩石),称为高压低温变质带。在仰冲板块的一侧(相当岛弧或大陆边缘的火山岩带),其下俯冲带因摩擦熔化消失,导致岩浆的形成、侵入或喷出,并常在侵入岩的接触带上形成低压高温变质带,也就是常见的接触变质带。双变质带被认为是板块聚合或板块俯冲带的典型标志。火山活动

火山主要分布在下述三个地带:一是沿着大洋中脊分布,如冰岛火山等。随着洋壳不断产生和扩散外移,活火山逐渐变为死火山,并密集成群对称排列于洋脊两侧。二是沿着大陆裂谷分布,如东非大裂谷北段曾有多期岩浆喷发活动,形成埃塞俄比亚熔岩高原;乞力马扎罗火山(5895m)、肯尼亚火山(5199m)等都是世界著名的火山。三是沿着板块俯冲带分布,如环太平洋火山带及古地中海火山带,它们构成世界最主要的火山带。前已述及,在环太平洋板块俯冲带,一侧是海沟,一侧是岛弧火山带,其分界线称为安山岩线,它的内侧为大洋型地壳,以少含K2O的拉斑玄武岩为主;它的外侧(即靠近大陆一侧),则过渡为大陆型地壳,以喷发大量安山岩(或侵入花岗闪长岩)、火山碎屑岩为主,或喷出含K2O较多的碱性玄武岩,构成有名的环太平洋火山圈。日本的富士山,菲律宾的皮纳图博火山,印度尼西亚的喀拉喀托火山和意大利的维苏威火山等都是这一带的知名火山。地震活动

地震的分布规律和成因机制,大体可概括为以下几点:(1)沿着大洋中脊、转换断层、俯冲带(贝尼奥夫带)、大陆裂谷、地缝合线分布。(2)世界上的中、深源地震,特别是深源地震,主要分布于俯冲带倾向大陆的一侧。(3)发生于大洋中脊、大陆裂谷的地震主要由拉张所产生;发生于转换断层带的地震主要由扭错所产生;发生俯冲带、地缝合线的地震主要由挤压、逆掩产生,但发生于海沟附近的地震有许多是因张裂形成。(4)板块内部地震较少。板块学说_板块学说 -最新研究成果

研究过程中国安徽宣城溪口农民李六四自发、自费研究地震十七年(截至2010年),他认为:“地震是由地幔中核变的及时效应造成的。煤炭是石油演变产生的,石油是天然气演变产生的。溶洞是因为液体受热转化成气体,其膨胀压力造成的,地球生物是在早期地球的液态有机硅中诞生并进化而来的,宇宙大爆炸理论存在误区。”其理论学说为《地球热核演变说》。 他的学说有可能成为后人了解地球、地震等的理论基础。但是,由于条件、知识的局限某些内容尚在研究、完善中。 主要内容地震核变成因论地震是地幔中核变的及时效应在地壳上的表象。 地幔的长期沉淀、析出、分层,在地球深处形成较纯净的核裂变(如铀等)物质圈,同时由于地幔的长期析出或内部物质的生成析出或地幔对地表的液态、气态物质(如海水、石油、空气等)的吸入、热解,在地幔的上层(地幔、地壳之间)聚集了较为纯净的核聚变物质(如氢等)。地幔的对流造成核裂变物质相遇,以超过临界体积,发生核裂变,(如果此时附近存有核聚变物质)进而引发核聚变,产生瞬间极速膨胀,反弹地壳产生纵波,纵波拉伸地壳产生横波。 余震的产生机理是因为一方面核变产生温度熔化地幔,并同时造成地幔温度的不均匀,加速其对流,以提高核裂变物质相遇的概率 ,另一方面核变产生温度还可以熔化地壳释放核聚变物质,同时又可以提高含氢化合物(如海水蒸汽)的热解比例,以增加核聚变物质的含量。 本章还对预测地震、减少地震,如何开采地震能源等问题作出较深层的分析研究。

农民李六四认为:地球板块在地球早期曾经的确发生过很多次漂移(俯冲)的现象,但是自然界没有一种力量可以让现在的厚厚的牢固的地壳(板块)发生漂移,除非地震,也就是说地震可以产生漂移,而漂移不可以产生地震,用板块学说(大陆漂移学说)来解释地震的成因,是板块学说最大的误区,它把人类的智慧引向歧途,从某种意义上讲,在一定程度上保护了地震灾害的存在。同时,农民李六四深信:那些曾经为板块学说的创立呕心沥血、历尽艰辛的科学家们,看到一种新的、更接近真理的理论出现,他们一定会很欣慰,因为一个伟大的科学家的最终目标是――科学的进步和人类的幸福。

内容展示板块间的作用,洋中脊以水平张力为主,形成正断层;岛弧―海沟系以水平挤压为主,形成逆掩断层、冲断层;转换断层以剪切为主,形成一系列垂直于洋脊的平行断裂。板块运动的主要驱动力来自地幔物质的对流,对流速率每年为1-20厘米,洋中脊是对流的上升处,海底是对流循环的顶部(平流运动),海沟是对流的下降处,洋壳于洋中脊产生,于海沟处消潜,循环范围可达几千千米,有的至今仍在活动,有的已停止循环。有板块内部强度较大,比较稳定,主要活动与变形发生在板块边缘,即板块交界处。板块俯冲,形成海沟、岛弧与海岸山脉;板块碰撞,形成山脉;板块分裂,形成裂谷、洋中脊和海洋;板块错动,形成转换断层。板块构造学说深刻地解释了世界地震和火山分布、地磁和地势现象、岩浆和造山运动,说明了全球性大洋中脊和裂谷系、大陆漂移、洋壳起源等重大问题。

板块学说_板块学说 -学说局限

但该学说对板块活动具体作用过程和细节还不十分明确,对板块动力的确定还有问题,对板块内部构造与板块俯冲消亡及伴随的岩浆活动研究不足,还不能圆满地解释大陆岩石圈的成因和演化,有待进一步的完善。

爱华网

爱华网