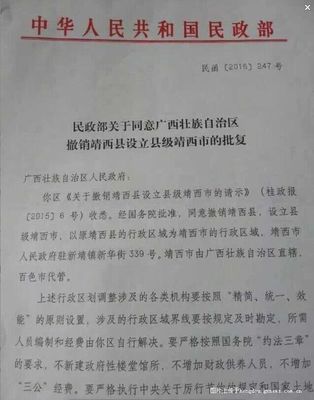

清镇一中座落于国家级风景区清镇红枫湖畔,距贵阳市中心22公里。学校现有在校生4900多人,教职工344名,其中不乏贵州省骨干教师、贵阳市骨干教师、清镇市骨干教师和清镇市名师等。清镇一中的前身可追溯到1939年抗战期间为南下流亡学生创办的“中山中学班”,距今已有70余年的办学历史。

清镇三中_清镇市第一中学 -学校概况

清镇一中

清镇一中校景

2002年开始,清镇一中抓住契机进行换址扩建,2004年9月成功实现学校的整体搬迁,新校址占地面积139亩,各种用房建筑面积50000平方米。学校筹措资金进行数字化校园环境的建设,建有校园网、多媒体计算机室、教师电子备课室、计算机硬件实验室、多功能教室、多功能演出报告厅、闭路监控系统、智能广播系统、校园一卡通系统、天文馆等一系列现代信息化教育教学设备设施。学校现有教学用计算机近250台,办公用计算机近300台。有理化生实验室15个。一流的教育教学设施,极大的推动了学校的发展。

学校的迅速发展,给学校管理提出了更高的要求。为了适应新学校的发展,进一步完善管理模式,领导班子提出了“严、实、精、细、活”的管理原则,抓制度建设,抓目标管理,并加强监督,使各项工作规范有序,管理效益显著提高。目前,一中采用二级管理模式,一级管理部门设五大中心、即行政后勤服务中心、德育中心、教学科研中心、党群中心、课程研发中心,二级部门设行政办、总务处、教务处、政教处、团委、高一学部、高二学部、高三学部。学校领导班子配备合理、精诚团结、率先垂范,深得全体教职工的信任。

综合楼2005年5月,学校被省教育厅确定为“贵州省示范性普通高中”,这是广大教职员工团结协作、共同努力的结果。深感师资力量对学校发展的重要性,学校极其注重教师队伍建设,着力抓好师德师风和教师专业发展工作,打造学习型环境。学校多次组织教师参加省内外的各种学习培训,使一大批教师迅速成长。他们乐于奉献,勇于探索,已成为学校教育教学的中坚力量。在全体教职工的努力下,在短短4年时间里,学校发展突飞猛进,一批又一批一中的年轻学子正在发展成为国家的栋梁。

一中人的努力,一中人的敬业得到了社会的广泛认同,在一中人走出去的同时,不少省内外中学也陆续到我校考察交流。2008年又是学校发展关键的一年。学校领导班子继续发扬敢想敢做的精神,明确了今后学校发展的新方向,多元化办学,努力探寻学校特色建设,打造教师学生的精神家园,使学校教育教学质量进一步提高,学校真正成为清镇人民的骄傲。满足广大家长及学生对优质资源的需求。

现在,一中已是一所拥有较先进设备,多元化发展的学校。“遵循规律,全面发展”。今日的一中不仅注重学生学业成绩的提高,也为他们继续学习深造奠定基础,为他们提供了全面发展的舞台。学校成立了校园电视台、报社、广播站、体育俱乐部、书画社等一系列以学生为主要成员的机构和社团,学生们在这块自由的沃土上尽情的学习,成长。校园十大歌手大赛、12.9歌咏比赛、话剧节、毕业晚会成为清镇一中学子们每年不变的盛会。他们在这些舞台上尽情挥洒,留驻了青春的记忆。

一中有它独特的精神,也有它深厚的文化底蕴。校园各特色园区的形成,是学校文化多年发展的历史沉淀。学校的一草一木,一瓦一墙,无不散发出教育的力量,起到润物细无声的效果。

今日的一中,已取得了诸多的成就。但我们不会坐井观天,停下前进的脚步。我们相信,只要继续坚持“遵循规律,全面发展”这一办学理念,继续发扬敢想敢做、锲而不舍的精神,未来的一中将会更好!

清镇三中_清镇市第一中学 -校园文化

校园文化

校园文化

办学思想

遵循规律,全面发展。规律是事物在客观变化中的科学反映,离开对规律的把握要办好一件事情是不可能的;而全面则是一种俯瞰全局的整体观念,既是一种办事的态度,也是一种工作思维方式。所以要谋求发展,必须把握规律,胸有全局,惟其如此,才能高屋建瓴、势如破竹。一中校训

“养天地正气,法古今完人”。以此为校训是一种秉承。该联为孙中山先生书写,民国要人所撰。据实而论,古今并无“完人”,以此做为一种追求,在于激励师生从道德学问上追求尽善尽美的个人情操,为中华民族的伟大复兴尽毕生努力而后已。管理模式

二级扁平管理模式,学校五大中心作为一级管理层,各处室和学部作为二级管理层,从而使管理更为便捷,更为有效。工作意识

思路决定出路观念决定发展态度决定高度细节决定成败点滴铸就辉煌一中校徽

徽中基本图形以清镇的“清”字变化而成,主色调为蓝色,免征智慧、开朗和韧毅;“清”字月部的竖撇,幻化为直指上端的清镇一中的“1”;其下方的“1939”代表学校创建时间。整个造型犹如一下火箭发射塔直指苍穹,寓意清镇一中立足清镇、胸怀祖国、走向世界、神往太空。校园歌曲

清镇一中校园歌曲由著名作曲家朱德荣先生作曲,著名词作家苏拉女士填词。词:A1.就像初升的太阳/我们在这里成长/学习高山的坚强/感染湖水的坦荡/清镇一中,我们知识的殿堂;A2.天地间正气朗朗/让我们奋发向上/一中笑容和泪光/种下少年的希望/清镇一中,我们明天的桥梁;B.我们正挥动梦想的翅膀/我们要拥抱天空的宽广/看那最最闪亮的星光/就是我们理想的方向。啊……我们正挥动梦想的翅膀/我们要勇敢自由地飞翔/用那最最执着的力量/飞向未来灿烂的远方。啊……清镇三中_清镇市第一中学 -校友风采

陈文伯

陈文伯:翻译家。1924年生,江西南昌人。1949年才入国立清镇中山中学班,1943年毕业。1948年毕业于国立中央大学外语系。1949年投奔苏北解放区。1950年参加中国人民志愿军入朝,在司令部做翻译工作,曾获军功章。1955年调外语学院任教,从助教任职到教授。1988年离休。译著有:狄更斯《双城记》(1996年广州花城出版社出版)、夏洛蒂・勃朗特《简・爱》(1999年天津人民出版社出版)。

郑寒风

郑寒风:作曲家。1926年出生于湖南宁选。1943年毕业于省立清镇中学高中,1949年毕业于师范学院外语系。1949年参加二野五兵团政治部文工团。1950年,经费孝通介绍,到西南人民艺术学院创作系学习,1952年毕业班分配到贵州省歌舞团工作。1956年,成名作《贵州好》问世。郑寒风一生创作歌曲、乐曲400多首,出版了《贵州侗族音乐》、《贵州苗族芦笙音乐》等专著。

赵世开

赵世开:语言学家。1926年出生于浙江宁波,籍贯上海。1939年考入清镇中山中学班。1956-1960年在北京中文大学系攻读语言学研究生(毕业)。1956年分配到中国科学院语言研究所至今,历任助理研究员、副编审、研究员,曾任国外语言研究室主任、《国外语言学》主编、语言研究所学术委员、《当代语言学》编委、广州《现代外语》编委、《世界汉语教学》审稿专家、中国英汉语比较研究会学术顾问等职。曾被聘为长沙中南工业大学、山东聊城师范大学、中国人民大学、北京林业大学等院校兼职教授,有多部著作问世。

侯绍庄

侯绍庄:历史学家。1934年出生于贵州清镇。1949年毕业于省立清镇中学初中。1955到云南大学历史系学习,毕业后到贵州大学历史系任教。2000年受聘为贵州省人民政府学位委员会学科评议组成员。著有《中国古代土地关系史》、《社会历史发展规律研究》、《中国古代史研究文集》等。享受国务院特殊津贴。

王华祥

王华祥:画家。1962年生,贵州清镇人。1974年考入清镇一中学习,后考入贵州省艺术学校,1981年毕业。1988年毕业于中央美术学院。其作品曾获全国美展金奖,现为中央美院副教授,版画系副主任,飞地美术馆馆长,飞地艺术坊名誉校长,《非艺术》杂志总编,《非艺术联盟》网站总编。

张尧

张尧:陶艺家。1963年生于贵州清镇,自小师从于著名雕塑家田世信先生,毕业于中央工艺美术学院陶瓷艺术系,毕业后创作了大量作品。1991年至今,其作品先后20余次在希腊、法国、荷兰等国家及国内各地展出并获奖,其他代表作《河韵》、《流沙》、《大人俑》、《白色的梦》先后被文化部、中国美术馆、中国陶瓷博物馆、德国塞尔多夫美术家协会收藏。张尧是全国首届陶艺展评委、中国艺术研究院特聘创作研究员、中国工业设计协会陶艺委员会委员、湖南省陶艺协会会长、湖南工业大学艺术学院教授、硕士生导师。

清镇三中_清镇市第一中学 -党团建设

党总支简介

我校党总支成立于1999年11月,下设七个党支部,即初中党支部、高一党支部、高二党支部、高三党支部、行政后勤党支部、第二校区党支部、退休党支部。截至2008年12月,我校共有党员146人,其中在职党员131人,离退休党员15人。

近几年来,在清镇市委、市教育局党委的正确领导下,党总支紧紧围绕学校的中心工作,在党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设等方面作了大量的工作,取得了良好的效果,保证了党的路线、方针、政策及党委下达的任务在我校的贯彻和落实,为全校教育教学、科研、管理工作的正常开展提供了有力的保障。

在校党总支的指导下,各党支部按照“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的发展方针,加强党支部的建设,在党建方面进行了积极有益的探索。在思想建设上,深化邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想的学习,自觉锤炼党性,不断提高理论水平;在组织建设上,加强党支部自身建设,积极缎炼能力,发挥党支部的战斗堡垒作用,不断提高战斗水平;在作风建设上,不断强化党员的责任意识和奉献意识,提高服务水平。

现在全校师生正以饱满的热情,进一步完善各方面的工作,满怀信心地迎接建校70周年的到来。

党建历程

(一)解放初几年学校党员概况

1949年11月15日,清镇解放。几天后,中国人民解放军第17军后勤部王建民任县教育科代科长、军代表,受贵阳军管会之命接管清镇中学(当时是完中),是学校的兼职干部,中共党员。

1950年3月1日,贵阳市军管会文教接管部委任清镇县人民政府县长尚子端兼任清镇初级中学校长,行使学校党政之权。

1951年7月,清镇县人民政府县长张汉民兼任校长,行使学校党政之权。

解放初期,南下部队留下一批干部,其中部分是共产党员,但均在新政权党政主要部门工作,而地方的上党组织发展又得有个过程,所以,一般县级中学里都还没有党员干部职工。这种状况,一直持续了好几年。那时,党对学校的领导是通过政策方针和由上级党任命学校行政干部而体现出来。

1952年3月,清镇中学成立了新民主主义青年团(简称青年团,1957年改名共产主义青年团)支部,有团员12人,并建立了少先队小队。学校团队工作由清镇县团工委直接领导。

在存留的两份《学年报表》里,我们惊喜地发现:1956年9月―1958年上半年的三年期间,在学校干部教职工尚无共产党员的情况下,却有1名学生党员。

学生班德英,女,1939年12月生,布依族,流长区犁倭乡二村八组人,家庭成份佃中农。1956年8月考入我校初中,1959年7月毕业。她就是我校师生中最早的、唯一的共产党员。

1956年,全校有青年团员47人;1959年有共青团员29人。

(二)1958年建立党支部后至文革期间情况

1958年9月,中共清镇县委下文,建立“中国共产党清镇初级中学支部”,首任支部书记樊周成。当时在校学生340人,教职工15人中,有党员3人(另1人为上述学生党员)。

1959年8月,学校恢复高中部,正式招收高一2个班(但更改校名是在三年后)。

当年8月,调仇庚申任清镇中学第二任党支部书记。1960年仇支书调职,岗缺。全校有党员3人。

1961年初,成立“共青团清镇中学总支部委员会”,全总支有团员41人。

1961年4月,杨运生任清镇中学第三任党支书(至63年4月),全校教职工27人中有党员3人。

同年,副校长叶采章兼任学校团总支书记。

1962年7月,全校学生600人,教职工58人中有党员4人。

1963年4月,调马鸣溪任清镇中学第四任党支部书记兼学校团总支书记(至1973年5月止)。周世雄任团总支副书记。当年党员数3人。

1965年学校共青团总支共有团员46人。

从1966年5月16日起,全国正式开始“文化大革命”,是一场大灾难:学校党组织受到冲击,马明溪支书被造反派打成“走资派”而遭揪斗,党员靠边站,学校各项工作基本瘫痪。

1967年春。清镇中学被由大大小小20个“红卫兵”组织联合组成的“革委会”夺权。此后;党员人数虽保持在3至5人,但组织生活长期被迫停止。这种局面一直到1970年各级“革委会补台”时,撤消了原造反派夺权的“革委会”,重建“清镇中学革命委员会”,马明溪任校革委任主任。

与此同时,调王永宽任清镇中学第五任党支部书记兼革委会副主任,学校形势方有所转机,但仍然不断地受林彪、“四人帮”干扰破坏,办学步履艰难。

1969年,团总支有团员42人。

1972年8月,清镇县将学校原鲤鱼塘分部分离出去,另立“清镇县第二中学”,原“清镇中学”本部,则易名为“清镇县第一中学”。

1973年5月,调姚明任清镇一中第六任党支部书记。8月,调杭联勤(女)任副支书。支部共有党员6人。至此,学校党组织方基本恢复,支部工作开始趋于正常。

1976年秋“四人帮”倒台,“文革”十年动乱终于结束。当年,原副支书杭联勤调职,调张才盛接任副支书,当年共有党员6人。

(三)、解决“知识分子入党难”问题

1878年12月,党的十一届三中全会召开,迎来改革开放新时期的春天,清镇一中党组织建设也进入了一个新时期。党支部培养发展的教师严永芬(女)转为正式党员,从而结束了二十多年来清镇中学没有发展教师党员、也没有一线教师党员的历史。

上世纪八十年代初,在党中央领导下,各级党组织都非常重视长期存在着的“知识分子入党难”问题。

1981年7月3日,党支部组织教职工学习党的十一届六中全会《关于若干历史问题的决定》。

1982年2月,调李翠材任清镇一中,任学校第七任支书(至1990年8月离休止),张才盛仍任副支书,增设严永芬为纪检委员。

1984年6月,调陈德权任学校任副支书,原副支书张才盛任调研员,校长王学诗、出纳郭友贵共5人组成支委会。

新一届支委会在1982年至1987年五年间,遵循党中央“坚持标准,保证质量,改善结构,慎重发展”的方针,先后培养发展了童俭、周天赐、徐德忠、吴庭伟、唐中义、刘耀琼、张润华等老、中、青教师20多人入党,壮大了学校党员队伍,从根本上改善了学校党员队伍的知识结构状况,也为地方党政部门培养了干部。这20多名中青年知识分子党员中,有3人分别调任副县长(严永芬)、县市委宣传部长(童俭)、教育局副局长(王成栋)等职,多人成为本校各级干部和教学骨干。特别是五、六十年代本科毕业从事教育工作多年的中老年教师,实现了多年来的入党愿望,大大调动了工作积极性,1987年底都被评聘为高级职称(含部分“评退”)。1987年全校党员22人中,专任教师18人,已占党员总数81.8%。1988学校充实师资,又调入部分年轻党员教师,壮大了党员教师队伍。在上世纪八十年代中,全校广大党员和教职工团结奋斗,把我校办成了当时在安顺地区11个县市中仅次于地区两所重点中学(安顺一、二中)之外而颇有名声的县级中学。

1990年8月,调王祖明任清镇县一中第八任党支部书记(至94年7月),陈德权仍任副支书,学校党组织发展工作注重在“质”的方面,加上每年均有党员退休或调出,虽然也陆续派调来一些党员教师,但党员总数仍保持在35人左右。

(四)、把学校党的建设提高到一个新水平

自从贯彻1985年5月27日《中共中央关于教育体制改革的决定》以来,学校党组织的工作有了更明确的定位:“学校中的党组织要从过去那种包揽一切的状态中解脱出来,把自己的精力集中到加强党的建设和加强思想政治工作上来”,在逐步实行校长负责制中,“要团结广大师生,大力支持校长履行职权”,党组织要起好“保证和监督”党的各项方针政策的落实和国家教育计划的实现。这样,清镇一中党组织历史上长期存在的“党政不分”、“以党代政”的局面逐步改变。

1994年9月28日,中共中央十四届四中全会公报发表。全会集中讨论了党的建设问题,并作出《中共中央关于加强党的建设几个重大问题的决定》。《决定》分四部分:一、党的建设面临的形势和任务;二、坚持和健全民主集中制;三、加强和改进党的基层组织建设;四、培养和选拔德才兼备的领导干部。

1994年6月14日,王世贤提任清镇市一中校长兼党支部副书记(主持支部工作),为第九任党支书。同年10月,全体党员选举王世贤、刘平、唐中义、王爱庆、尚勋娅、毛家彦、韦晓昱7人为支部委员。王世贤兼任支部副书记主持支部工作。同时,支部始设党办机构,唐中义任党办负责人,协助支部书记处理和开展党务日常工作。

1994年12月6日至1995年1月19日,在安顺地区教育局党组直接安排部署下,清镇市教育系统党的基层组织建设试点工作在清镇一中党支部进行。试点工作以十四届四中全会《决议》为指针,深刻认识四中全会提出的在新的历史条件下,把党建设好是一项“新的伟大的工程”。这项工作的目标是:“把党建设成为用中国特色社会主义理论武装起来,全心全意为人民服务,思想上、政治上、组织上完全巩固,能够经受住各种风险,始终走在时代前列的马克思主义政党。”

通过为期55天的党建试点工作,取得了以下成绩:(一)思想建设方面:通过认真学习、讨论十四届四中全会决议和新《党章》,增强了党性;支部创办了“党员学习室”,方便党员积极分子学习或查找马、列、毛、邓著作和党的知识读物;支部党办创办黑板报《在党旗下》;支部进一步办好早于1991年秋由党员唐中义发起、主持的高中学生“业余党校”,坚持对高中学生进行党的知识和入党启蒙教育。(二)作风建设方面:加强勤政廉政和反腐败教育,抵制不正之风,开展党内批评与自我批评,定期评议党员(含自评、党内他评、党外教职工评议三方面)。(三)组织建设方面:党支部有了健全的支委会,七个成员中,除支书外,党务、组织、宣传、群工、青工各个委员分工细密、职责明确、制度健全。从此以后,学校党组织各项工作步入经常化、制度化。

1994年度、1996年度,分别被清镇市委直属机关党委评为“党建工作先进集体”和“党建工作先进党支部”。

1997年底,中共清镇市教育局党委成立,我校清镇一中党支部原由清镇市直属机关党委管辖改为清镇市教育局党委管辖。

1998年8月,刘平提任校长兼学校第十任党支部书记。10月,党支部委员会首次按党内正规的民主程序进行换届选举。选出刘平、唐中义、王爱庆、毛家彦、韦晓昱、毛国荣、薛忠星七人为支部委员。由于党员人数已达40多人,为了工作方便,支部下设文科、理科、行政后勤三个党小组,由支委成员分别兼任党小组长。从此,党内活动采取“合(全支部)、分(党小组)结合”方式,发挥党小组工作积极性,推进党建工作。

1999年秋季开学,我校教职工党员共42人(含退休8人)。9月28日,中共贵阳市委“党支部标准化管理”专项检查到学校检查,对学校“业余党校”和党务档案管理评价较高。

1999年11月,中共清镇市委组织部正式批准我校党支部升格组建为“中国共产党清镇市一中总支部委员会”。清镇市教育局党委于11月12日下文,刘平任总支书记(首任),唐中义、王爱庆、毛家彦、韦晓昱、毛国荣、薛忠星为总支委员。唐中义仍任党办主任。为了把“支部建立在学科上”,原行政后勤、文科、理科三个党小组组建为三个支部,又将退休党员集中编成第四支部,分别由唐中义、毛国荣、王爱庆和廖志洪(退休)任支部书记。至此,我校党组织机构格局基本形成。

上世纪九十年代,真算得上是我校办学“艰难时期”:师资方面,刚好迎上退休高峰期,几年之内,高中各科高级教师相继十余人退休或调出;“文革”动乱十年中高校停止招生所造成的“知识断层”恶果凸现出来。生源方面,高中呈现萎缩,本校初三毕业的优秀生留不住,大都到安顺、贵阳就读重点中学。高中新生在质和量上都下滑,造成一九九九届、二000届均仅有高三应届2个班毕业的局面。

但是,就是在这样的“逆境”之中,清镇一中党组织坚持“在教学骨干中培养党员,在党员中培养教学骨干”,“抓好党建促办学”,炼就内功,增强党组织凝聚力、战斗力,团结和依靠广大教职工,一手抓教学质量,一手抓学校管理,使学校在整体稳定中逐步提高,为新世纪初学校规模的扩大、高中逐年扩招打下了师资力量和管理经验的坚实基础。

2000年10月,中共清镇市教育局第一次党代会召开,我校党总支选出刘平、唐中义、毛家彦、冯育刚、毛国荣、薛忠星、王浆林、官荣彗、梅正萍、华永萍、胡秋云、廖志洪(退休)共12名代表,出席市教育局党代会。

2001年,全校教职工党员47人(含退休8人)。2002年起,学校党组织挑选高校毕业生人数较多,其中党员比例也大,年底党员总数61人(含退休党员9人)。

本年度,学校第一党支部被清镇市委评为“先进基层党支部”。

(五)“业余党校”十八年

早在1991年9月初,我校高三(1)班班主任、语文教师唐中义,以一个普通党员教师身份,向学校党支部递交书面报告并获同意后,发起和主持开办了“清镇一中高三党的知识学习班”(次年更名为“业余党校”),组织九二届高三自愿报名的40多名学生学习党的基本知识,于1991年9月28日开班学习。在普通中学开办“业余党校”对学生进行党的教育,这在当时全省范围内实属是率先之举,社会反响很大。

开办“业余党校”的缘起有三:一是针对1991年秋苏联解体东欧剧变的国际风云形势,为了配合“反渗透、反和平演变”的形势教育;二是痛感一些人特别是一些年轻人,党的观念淡薄了,有些学生以高分考上大学却不好好学习,在1989年“六.三”事件中参加闹学潮甚至参与搞动乱,从“骄子”身上体现了我们“教育上的失败”;三是为了加强对高三学生政治思想的定向教育,培养班团干部队伍,坚定政治信仰,端正人生价值取向,使学生从对党的朴素的感性认识逐步上升为理性认识,让他们毕业后升学或就业,在追求政治进步的道路上早日起步。

业余党校一开办,就得到上级党的鼓励和支持,清镇县委宣传部赠送了中组部编《入党教材》,接着,县委组织部录制并在县电视台播放了电视新闻片《来自一中的启示》,在解说词中给予相当高的评价。1992年初,贵州省委宣传部也在《组工通讯》第十五期上发了简讯。

业余党校每年举办一期,坚持“自愿”、“业余”原则,严格学习纪律和考核制度,分期建立档案。学习内容以中组部入党教材为主,辅以形势教育,注重解决青年学生思想实际,逐步丰富社会活动等实践内容。最初几年,每期都是应届高三学生为对象。1996年,上级党委批准,经学校共青团“推优”、党支部培养,在应届高中毕业生中发展了首批学生党员。为了保证对推优对象考查培养一年以上的时间以及避开高三功课太繁忙,业余党校开办对象由高三年级逐年往前移。经过三年过渡期后,从2000年开始每期均为高一学生参加。经过多年实践,学校党组织终于探索出一条把“业余党校”和与共青团“推优入党”有机结合的路子,即:“高一学习(自愿参加业余党校学习)、高二培养(在“共青团推优”基础上培养入党积极分子)、高三发展(审批学生党员)”的培养和发展学生党员的格局。

1998年10月,中共贵阳市委组织部《组工简报》第15期刊登了题为《面向新世纪,面向加强我市学校党建工作》的贵阳市中小学党建工作调查报告,文中指出;“清镇一中从1991年开始在学校中开办业余党校,对高中生进行党的基本知识教育,-----其成功经验,为我市农村中学在高中生发展党员探索出一条新路”(简报13页)。

业余党校开办至今已举办了期,十九年来,共有人结业。高中历届各班的班干、团干受教育面达90%以上。通过他们的辐射作用,使广大高中学生提高了对党的认识,帮助他们树立正确的人生观,从而丰富和提升了学校德育教育层次。这是“业余党校”多年来一直成为清镇一中党组织工作的特色和亮点之原因,受到上级党组织和社会的好评。

(六)与时俱进,创新示范,迎来党建新局面

2002年,是学校即将从旧址(新民路,现二中)迁出到新校址(原二中及原体育场)的过渡时期。老校址容不下,新校址基建正在进行,新生却已进校,只得借老四小待拆的教学楼、税务局老办公室楼和党校教室让学生学习生活,加上原东门桥农中正式划入作为分校,整个学校散得宽、摊子大、管理难。为了适应新形势发展,学校党组织在机构体制上进行改革,将“支部建立在学科(文、理)上”,改革为“支部建立在学部(年级)上”。3月,教育局党委下文,总支委员会由刘平、梅正萍、薛忠星、毛家彦、毛国荣五人组成,刘平任总支书记,梅正萍任党办主任。党总支下设:行政后勤支部、高中三个支部、初中支部、分校支部、退休党员支部,共7个支部。分别由梅正萍、官荣慧、郑天权、陈荣恩、石存惠、毛家彦、唐中义(退休)任支部书记。

2002年底全总支党员共61人(其中退休11人),本年度总支被市教育局党委评为“先进基层党组织”;第三党支部被评为“先进党支部”表彰授奖。

2003年底,全总支党员71人(其中退休13人),本年度被市教育局党委评为“先进(总)支部”表彰授奖。

2004年上半年全总支87人(其中退休13人)。

2005年7月2日,随着清镇市委第二批“保持共产党员先进性教育活动”开始,清镇一中党总支“保持共产党员先进性教育活动”(以下简称“保先”)也正式启动。领导小组由总支书记、校长刘平任组长,副校长刘相、薛忠星任副组长。下设办公室,含综合组、宣传组,办公室由陈蔓任主任,魏敏任副主任。7月5日全总支7个支部共107名党员参加“保先”活动动员大会。

根据中央和贵阳市委、清镇市委的部署和要求,“保先”活动按三个步骤程序进行:一、集中学习,动员教育阶段。通过思想发动和学习培训,使全体党员进一步深化对邓小平理论和“三个代表”重要思想、党的十六大和十六届三中、四中全会精神的理解,提高对加强党的执政能力建设的认识,深刻认识开展“保先”活动的重大意义,明确“保先”活动的目的、要求、指导思想、指导原则以及活动进行的方法步骤;二、在提高思想认识的基础上,展开党员自我剖析、实事求是进行党性对照检查;征求党内外意见,然后对党员的思想和工作进行全面、客观、公正、具体的评议。做到边议边改,最后又“回头看”,检查上述环节是否到位。三、整改提高阶段。党员个人制定整改方案,学校党总支重点针对学校管理等方面群众关注的难点和热点问题,分别制定切实可行的整改方案,落实整改责任,完善措施并建立党员“保先”的长效机制,增强执政能力,改善领导方法,促进我校办学向高层次发展。

这次“保先”活动,围绕中心,开展了一系列生动活泼的自我教育和互相教育的活动,如“六个百活动”,即百名党员唱党歌、百名党员大讨论、百名党员考百题、百名党员帮扶百名双困(学习有困难、生活有困难)生,撰写百篇科研(学术)论文,培养百名师生入党积极分子。此外,还有百名党员听党课(2次)、观看歌颂英模的电影片,在革命烈士受难地现场举行入党宣誓等活动,还举办“图片展示”59期。

清镇一中“保先”活动于当年底通过验收,在500多名教职工对活动“满意度”进行的无记名测评中,“满意”、“基本满意”二项共达98.09%。

2005年底,全总支党员103人(含退休党员13人)。

2006年底,全总支党员99人(含退休党员13),本年内市教育局党委下文,增补陈荣恩为总支委员。

从2003至2006四年间,正是学校最繁忙的大变革时期,扩大学校规模,建设新校舍,全校整体搬迁到新校址,申办“贵州省示范性高中”等四大项一齐抓,一齐管。作为“龙头”的党组织,责任尤其重大,工作千头万绪。党组织依靠广大教职工,发挥百名党员的模范带头作用,依法执政、依法治校,平稳过渡之后,终于迎来了学校的大发展。2005年6月被省教育厅批准为“贵州省示范性普通高级中学(三类)”,并授牌。

这四年间,学校党组织先后获得6项荣誉:清镇市教育局授予2003年度“先进党支部”、2003―2004年度“先进基层党组织”、2005―2006年度“先进基层党组织”;清镇市委授予2004―2006年度“先进基层党组织”、2003―2006年度“先进基层党组织”;贵阳市委授予2004―2006年度“先进基层党总支”。

2007年底,为了发挥“支部建立在学部上”的优势,党组织机构进行了调整。总支委员会由刘平、梅正萍、刘相、薛忠星、陈素芳、冉隆云、姚文艳七人组成。刘平任总支书记,梅正萍任专职副书记兼管纪检(不再另设党办),其余为委员。总支下设行政后勤、高三、高二、高一、初中(含分校)、退休党员共六个支部。分别由张平、官荣慧、姚文艳、冉隆云、符会萍、韩靖(工会主席兼)任支部书记。

2007年底,全总支党员107人(含退休支部13人,转出关系者不计),在职党员90人,占在职教职工总数27%,其党员人数比例达历年之最。

2007年是学校发展和教育改革取得了新成就,各项工作开创了新局面的一年。年初,清镇一中党总支被定为全市“基层党建工作示范点创建单位”。按照中小学党建示范点“创强组织、创优队伍、创新机制、提升质量”的要求,着力加强自身建设,积极发挥党组织政治核心、战斗堡垒和先锋模范作用。党总支重点抓了以下六个方面工作:一是抓好理论学习。党总支坚持和完善领导班子和干部学习制度,成立“校领导中心学习组”,完成了市教育局党委规定内容的学习。针对学校实际,要求每位党员通过学习,坚持方向讲政治、顾全大局讲团结、率先模范讲奉献、廉洁自律讲纪律,确保思想领先、意识领先、能力领先、行动领先、作风领先。二是加强学校党内民主建设和党风廉正建设,坚持重大问题上广泛征求意见;建立并坚持“下级评议上级”制度和校内干部“年初廉正承诺,年终述职述廉”制度。三是抓党员队伍建设,“党要管党”、“从严治党”的原则不动摇,亮党员身份,树岗位先锋,受群众监督,全面促进党员在教学上、管理上充分发挥先进性。四是坚持德育为首,以德育人,既有深度又有引力,既有实效又形成长效。五是抓好党组织发展工作,热情关心培养入党积极分子,积极、稳妥地吸收新党员。抓好共青团、工会、少先队和退休老同志的工作。六是发挥了党组织在提升教育教学质量工作中的先进性。学校党组织配合学校行政坚持以“示范性建设”为重点,加强高中建设;从管理上到教学上出台了相应评价机制;以实施“名师名校”工程为载体,加强学科带头人和骨干教师的教育和培养。以“创建和谐校园”为载体,着力建设“平安学校”、“文明学校”。

学校党组织2007年创建党建示范点的工作取得可喜成绩,获清镇市委“基层党建工作示范点”称号。

(七)回顾历史展望未来

清镇一中2009年迎来了建校70周年校庆。

从1958年9月学校正式建立党支部至今51个年头。

回顾半个世纪来清镇一中党组织的历史,就其工作成绩和在社会的影响而言,归结起来可用“普通―先进―示范”来概述它的历程。

清镇一中党组织,改革开放前,由于历史的原因,每年仅有三、五个党员在开展工作,与其他单位的党组织没有什么区别,普普通通。党的十一届三中全会以来的30年,特别是党的十四届四中全会以来,加强党组织建设,不断壮大队伍、增强了党组织的凝聚力和战斗力,使学校党组织迈入了党建工作的先进行列。邓小平理论和“三个代表”重要思想,教育这支队伍的战士要与时俱进,不断创新、坚定信仰、知荣识耻,永葆共产党员先进性。用他们的信仰鼓舞师生,用他们的党性感动师生,用他们的工作亲和师生,使全校师生齐心协力,提升了清镇一中办学水平,在成为省级示范性高中的同时,2008年,清镇一中里这个由上百名党员组成的党组织,也成为了党建工作的二星级(县市级)示范点。

业余党校简介

“业余党校”十八年

早在1991年9月初,清镇一中高三(1)班班主任、语文教师唐中义,以一个普通党员教师身份,向学校党支部书面报告并获同意后,发起和主持开办了“清镇一中高三党的知识学习班”(次年更名为“业余党校”),组织九二届高三自愿报名的40多名学生学习党的基本知识,于1991年9月28日开班学习。在普通中学开办“业余党校”对学生进行党的教育,这在当时全省范围内实属率先之举,社会反响很大。

开办“业余党校”的缘起有三:一是针对1991年秋苏联解体东欧剧变的国际风云,为了配合“反渗透、反和平演变”的形势教育;二是痛感一些人特别是一些年轻人,党的观念淡薄了,有些学生以高分考上大学却不好好学习,在1989年“六?三”事件中参加闹学潮甚至参与搞动乱,从“骄子”身上体现了我们“教育上的失败”;三是为了加强对高三学生政治思想的定向教育,培养班团干部队伍,坚定政治信仰,端正人生价值取向,使学生从对党的朴素的感性认识逐步上升为理性认识,让他们毕业后升学或就业,在追求政治进步的道路上早日起步。

业余党校一开办,就得到上级党的鼓励和支持,清镇县委宣传部赠送了中组部编《入党教材》。接着,县委组织部录制并在县电视台播放了电视新闻片《来自一中的启示》,给予相当高的评价。1992年初,贵州省委组织部《贵州党的生活》、贵州省委宣传部《组工通讯》先后发了“简讯”。

业余党校每年举办一期,坚持“自愿”、“业余”原则,严格学习纪律和考核制度,分期建立档案。学习内容以中组部入党教材为主,辅以形势教育,注重解决青年学生思想实际,逐步丰富社会活动等实践内容。最初几年,每期都是以应届高三学生为对象。1996年,上级党委批准,经学校共青团“推优”、党支部培养,在应届高中毕业生中发展了首批学生党员。为了保证对推优对象考查培养有一年以上的时间,同时也避开高三功课太繁忙,业余党校开班对象由原高三年级逐年往前移。经过三年过渡期后,从2000年开始,每期均为高一学生参加。经过多年实践,学校党组织终于探索出一条把“业余党校”和与共青团“推优入党”有机结合的路子,即:“高一学习(自愿参加业余党校学习)、高二培养(在“共青团推优”基础上培养入党积极分子)、高三发展(审批学生党员)”的培养和发展学生党员的格局。

1998年10月,中共贵阳市委组织部《组工简报》第15期刊登了题为《面向新世纪,面向加强我市学校党建工作》的贵阳市中小学党建工作调查报告。文中指出;“清镇一中从1991年开始在学校中开办业余党校,对高中生进行党的基本知识教育……其成功经验,为我市农村中学在高中生发展党员探索出一条新路”(简报13页)。

业余党校开办至今18年,已举办了16期,结业学员共1156人(现正在开办的第17期未计人)。高中19届各班的班干、团干受教育面达90%以上。通过他们的辐射作用,使广大高中学生提高了对党的认识,帮助他们树立正确的人生观,从而丰富和提升了学校德育教育层次。从1996届起,以高中业余党校的入党教育为起点,经过长期培养,在学校共青团“推优”基础上,由党组织严格审查吸收入党,历届学生党员共计54人。业余党校18年间学习结业的一千多名学员中,升学、就业之后入党的,越是早年的比例越大。

“业余党校”多年来一直成为清镇一中党组织工作的特色和亮点,受到上级党组织和社会各界的好评。

清镇三中_清镇市第一中学 -教学科研

教研活动

目前,我校教研活动室5间,以及能够容纳400人的大型会议厅一个,为学校开展日常教研活动以及举办大型教学科研研活动提供了条件。

贵阳市(区、县、市)第十届高中青年教师课堂教学研讨会

2009年11月6日上午,贵阳市(区、县、市)第十届高中青年教师课堂教学研讨会在我校召开。大会由贵阳市教育局教研室主办、清镇市第一中学承办。大会开幕式在学术报告厅举行。会议由贵阳市教科所所长徐谦主持,贵阳市政协副主席杨永楦、贵阳市政协教卫文体委员会专职副主任丁红艳、贵阳市教育局党委副书记兼副局长陈仕儒、清镇市分管教育副市长宋林、清镇市政协主席胡体华、副主席李玲、贵阳市教科所领导及教研员、清镇市教育局局长徐晓忠及来自贵阳地区各区、县、市共35所学校近650名教师代表参加了此次会议。

会上,清镇市副市长宋林同志首先致欢迎词,刘平校长代表承办学校讲话,之后,贵阳市政协副主席杨永楦从会议的主题、教育的方式等方面谈了个人的感受,充分肯定了此次研讨会的意义,并代表贵阳市政协向会议表示祝贺,预祝活动取得成功。最后,贵阳市教育局副局长陈仕儒作了题为“以生定教,促进师生发展”的专题讲座。

本次研讨会主题为:“以生定教构建有效课堂”。活动目的在于通过课堂教学、课堂研讨、讲座等多种形式,探讨如何根据学生的具体情况制定教学,从而有效提升课堂效能,促进教学质量的提高。

交流会

2009年11月6日下午,贵阳市(区、县、市)第十届高中青年教师课堂教学研讨会分学科分组进行交流。

此次研讨会共观摩了由贵阳一中、师大附中、贵阳五中、六中、八中、九中、实验中学、清华中学、白云二中、白云六中、乌当中学、修文中学及清镇一中共13所学校提供的语、数、英、理、化、生、政、史、地九科共36节课。课后分学科分组进行了面对面的交流。在交流会上授课教师先对自己的教学进行说课,然后听课教师就本节课发表自己的看法。大家畅所欲言,所交流内容深入、细致,涉及到许多教学过程中的细节问题,对授课教师优秀之处给予肯定,同时对教学中的不足提出了中肯的建议。贵阳市教科所教研员做了指导性的总结。交流会上气氛热烈,大家深感参加此次研讨会受益匪浅。

贵州省新学校计划项目地理、数学学科高峰论坛在我校举行

2010年4月24日,贵州省新学校计划项目地理、数学学科高峰论坛在我校隆重举行,来自省内定16所联盟学校的近百名教师参加了此次论坛。

上午,五所学校的9位老师进行在我校多媒体一、二、三教室进行教学实践,其他与会教师则分学科深入课堂听课。

下午,与会教师在我校一、二、五教研室按年级与学科进行了分组交流,大家首先就上午的教学实践进行点评,然后就数学与地理学科中存在的各种疑难问题及解决方案进行了深入研讨。会后,与会教师在国旗台下合影留恋。

此次学科高峰论坛展示了各项目校青年教师的教学功底,加强了校际间的交流学习,促进了各项目学校共同提高。

课题研究

课题组成员校

《提高课堂教学实效性的教学策略研究》课题内容介绍

《提高课堂教学实效性的教学策略研究》课题是全国教育科学“十一五”规划2006年度教育部规划课题,课题批准号为:FHB060356。2006年12月,全国教育科学规划领导小组发文【2006】011号《关于下达全国教育科学“十一五”规划2006年度教育部规划课题的通知》正式批准。本课题针对课堂教学改革的实际提出来的,具有非常强的实效性和针对性,可以解决当前课程改革中的一些实际问题。教育部基础教育司郑增仪担任总负责人,北师大课程论资深专家裴娣娜教授为专家指导组组长,由原中央教育科学研究所所长卓晴君、北京教育科学研究院副院长文

爱华网

爱华网