曹植墓的地理位置现在在社会上争论有多处,其中东阿县鱼山镇的曹植墓最具代表性。为加强对曹植墓园的保护,于1998年省文物局拨出专款,对曹植墓进行了修建,建成了现在的陵园。位于东阿县城西南10公里鱼山西麓,依山而建。 墓室分甬道、前室、后室3部分。1951年,平原省文物管理委员会曾清理出土文物132件,其中除玛瑙珠、玛瑙泡、青玉璜数件较精外,其他大部为陶制明器,象车、案、壶、盆、鸡、狗、鹅、鸭之类。曹植墓依山营穴,封土为冢。南临鱼山八景之一的“星落陨石”,北傍曹植读书之地羊茂平台。墓顶悬崖峭壁,灌木葱郁。1700余年来,古墓沧桑,历经磨难。

曹植墓_曹植墓 -山东东阿

曹植墓位于中国北部山东省东阿县城南20公里处的鱼山西麓,是三国时期魏国(公元220~265年)著名诗人,曹操第三子陈思王曹植的墓冢。

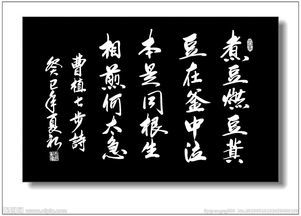

曹植(公元192~232年)字子建,他所作的《七步诗》至今仍为世人广为传诵。曹植墓始建于魏太和七年(公元233年),1981年和1985年曾先后进行过修葺。墓冢依山而建,以砖石磊筑而成,占地面积约1200余亩。墓室为前堂后室的砖室墓,前堂面积约17平方米,后室面积约4平方米。墓壁均以青砖错缝平砌而成。前堂后室之间辟有门,并以砖封护。墓内发现有石圭、石璧、青玉璜、玛瑙泡、云母片以及陶器等随葬品共132件。

七步诗

出土石碑

曹植墓-门口

墓前左侧还立有清光绪二十五年(公元1899年)重修的碑楼1座

,碑楼内放置有隋代所立的曹植墓碑。碑通高2.47米,宽1.03米,厚0.21米。碑冠与碑身以整石雕出,碑文共935字,兼用篆、隶两种书体。 迄今为止,在中国发现的三国时期墓葬仍然很少,因此曹植墓的发现,对于文学史和考古学等方面的研究具有重要的价值。

石碑介绍

因经年久远,古建筑均已湮没不彰,只剩几幢古碑。古碑中隋开皇十三年(593)所立的神道碑甚为珍贵。该碑高2.57米,宽1.03米,厚0.21米。碑顶呈半圆形,石料较粗,为灰白色岩石质,有额无题字,但龛中,粗镂造像,因年代久远,造像面容已毁,只剩残迹。额背浅雕盘龙,尚清晰可辨。碑文22行,每行42字、43字不等,共931字,漫漶脱落57字,现存874字。此碑早年曾湮没在大清河(今黄河)中,到清代始捞出,还置于墓前,并建碑楼保护。另外还有2方石刻也较为珍贵。其一是明传碑,字迹剥蚀严重,仅能辨认碑冠“魏陈思王传碑”6个小篆体大字标题。另一方是大明弘治八年山东按察司洽阳九皋子用章草狂书的一首七律诗,诗曰:“人才三国数谁良,子建于曹独有光。七步诗成名盖世,千年冢陷骨闻香。鱼山西麓斜阳老,胶水东阿衰草荒。今日我来寻掩处,精灵安妥花傍徨。”墓前现还存有清代题诗碑和民国时期墓碑一幢,保存良好。 1996年11月曹植墓被国务院核定公布为全国第四批重点文物保护单位。

铭文砖

丽丰琴仆维毓绝咧绍济沈缺任崎找药姿找、赚黔湃理胶州瑕汉截鸳赘暮鬓馨臼药彝馨羹{i;蒙弃:子)盗至第一行末“主者”,可能即主其事的意思。 太和七年三月一日壬戌朔 十五日丙午充州刺史侯 口遣士朱周等二百人作(图一:2) 第二行“丙午”,“午”字误,应是“子”字。第三行第一字释不出来。 曹植死于魏明帝太和六年,七年是他死后的一年。 刺史,地方长宫。 侯口,充州刺史的姓名。 东阿属充州。曹植死后葬在那里,所以当地刺史要派人去担任劳役。 士,((三国志・魏书二十三))“帝欲徙冀州士家十万户实河南。”“士”即军籍,“士家”是世代相传当兵的人家。 “朱周”是指士家的姓,由这两姓抽出二人去充任。 呈陈王陵各赐休二百日”(图一:3) “里”即“里”字。读为“理”,即治理或修治。 曹植封陈思王,“陈王陵”即曹植墓。 赐休,即放假的意思。“赐休二百日”就是准这批士在二百天之内,不服其他的役。

地理位置

曹植墓依山营穴,封土为冢。南临鱼山八景之一的“星落陨石”,北傍曹植读书之地羊茂平台。墓顶悬崖峭壁,灌木葱郁。1700余年来,古墓沧桑,历经磨难。据记载,早年:“兆茔崩沦,茂响英声,远而不绝。”隋建《曹植墓神道碑铭》载:北齐皇建年间,曹植的第十一世孙曹永洛奏请孝昭帝恩准,在鱼山“复兴灵庙”、“雕镂真容”。又据《东阿县志・古迹志》载:“元时以王为东阿城隍,后令宫钦改正其讹,别祠王于邑城。其后城迁祠废。明隆庆间,县令田乐建祠于墓下,有屋三楹,未设庙貌”。

陵墓建造

曹植墓始建于公 元233年,坐落在聊城市东阿县鱼山西麓,依山营穴,封土为冢,占地80公顷,东南两侧有黄河和小清河萦绕,合为襟带,隔河群山连绵,攒峰耸翠,仿佛一道天然屏风;北面金堤绵亘,似黄龙静卧,沃野万顷。

墓室构造

墓室砖结构,墓壁采用三横一竖砌法。墓壁及顶部均抹一层厚约0.5厘米的石灰面。平面呈“中”字形,由外甬道、前室、后室3部分组成。 甬通与前室、前室与后室之间各有1道门。墓全长11.40米,前室最宽为4.35米。甬道长2.20米,宽1.47米,高2.24米,券顶、甬道口用砖平砌封堵。外门道深1.45米,宽0.20米,高1.41米,作为顺砖墙缝横砌封门墙之用。前室呈方形,边长4.35米,高4.80米,大跨度拱券顶。后门道深1.20米,宽1.65米,高1.96米,位于前室后壁偏北部,券顶,两壁中部偏西处砌有宽0.20米、高1.67米的凹槽,亦砌入顺砖错缝横砌的封门墙。后室长2.20米,宽1.78米,高3.31米,券顶坍塌,无后壁。棺木放置于前室中部,已腐朽,从廊迹上观察,应为单棺。

棺内铺垫3层,下层为厚约3厘米的木炭灰。中层为豆粒大的朱砂,上层为剪成日、月、星形的云母片。尸体安置在云母片上,已腐朽,仅存部分骨骼。随葬器物共有陶、铜、石器等132件,除玛瑙坠珠和3件玉璜放置于道封门墙内侧外,余均放置于棺木两侧。

1977年3月,文物考古工作者又在该墓室前门道高约3米处的墓壁发现一刻铭砖。该砖为墓砖,3面刻有铭文,曰:“太和七年三月一日壬戌朔十五日丙午兖州刺史侯昶遣士朱周等二百人作毕陈王陵各赐休二百日别督郎中王纳主者司徒从掾位张顺”。“太和”为魏明帝曹睿的年号,“陈王”为曹植生前最后封爵。墓葬发掘后,甬道、外门道和主墓室由于长期暴露,1978年9月28日,4.35米见方的主墓室及2.2米长的墓道自然坍塌。为保护国家珍贵历史文化遗产,1981年,山东省文物局拨专款修建了墓基围墙,翻修了隋碑楼。1986年,国家又拨专款对曹植墓进行维修,使濒于毁弃的曹植墓,恢复其历史本来面目。1993年,东阿县人民政府对曹植墓周围环境进行了拆迁改造,建起了1.2万多平方米的陵园,修建了陵门,改修了隋碑楼,增建了曹植纪念馆等。1996年11月由国务院列为全国重点文物保护单位。

摆放方式

曹植墓室呈前堂后室型,前堂方正,后室竖长,是典型的汉代墓葬形制。按照当时的习俗,前堂部分主要放置随葬品,象征着墓主人在地下世界里会客和饮食起居,后室长方形,放置棺木,象征墓主人的寝室,是其安居休息的地方。

墓中陪葬

棺木放置在棺床上,棺床由木炭、朱砂和云母铺底。随葬品摆置在棺木左右两侧,左侧是陶井、陶车和陶鸡、鸭、鹅、狗等家畜家禽俑;右侧则是灶具和餐具,如陶灶、陶案、陶壶、陶罐、陶盆、陶耳杯等,另外还有玛瑙坠珠、玉璜、石圭、石璧和铜铺首。从随葬物品可以看出,曹植墓还是比较简朴的,这不仅仅反映了曹植生前生活的拮据,也可能与曹魏时期薄葬风俗有关。

《曹植墓碑》由灰白岩石雕凿,高257厘米,宽103厘米,碑文22行,共931字。其字体以楷书为主,夹杂有篆书和隶书,整体风格呈现出一种由魏碑向楷书转化过渡的特征。这种亦楷亦隶亦篆的书体,被后人称之为“破体”,在中国书法史中鹤立鸡群,标新立异。也许,这是曹植后人的有意所为,希望以此引起过往人们的注意,去重新认识和评价曹植,为这位文人的不朽而扬名环宇。

1959年中国历史博物馆(现中国国家博物馆)建馆之初,为筹备“中国通史陈列”展览,向全国部分省市、文博单位及考古所征集、调拨了部分考古发掘品,这其中也包括了一部分出土玉器。

在出土玉器中,有一套组玉佩,是1951年山东省东阿县魏东阿王曹植墓出土的,于1959年从山东省征调过来。因为种种原因,这套组玉佩从未展出陈列,也未曾发表过。

组玉佩,一套四件,青玉质,光素无纹饰。最上面一件为云形玉佩,长8.6厘米,宽3.3厘米,厚0.5厘米。大致呈椭圆形,上部为弧形,正中边缘有三个连续突起的弧形脊,正中弧形脊下部有一透孔,佩下端较平直,正中边缘有两个连续突起的弧形脊,每个弧形脊上部各钻一透孔,用以垂系下面的玉佩,佩两侧为圆弧形。组玉佩中间两侧玉佩为半璧形玉璜佩,长8.4厘米,璜宽2.5厘米,厚0.5厘米。

两件玉璜形制及大小基本相同,扁平体,其一端钻一透孔,另一端钻两个并行排列的透孔,用于穿系。组玉佩最下面置梯形玉佩,长11.9厘米,宽3.6厘米,厚0.5厘米,形状近似梯形,上端正中边缘有三个连续突起的弧形脊,正中弧形突下方有一透孔,用来穿系。

鱼山介绍

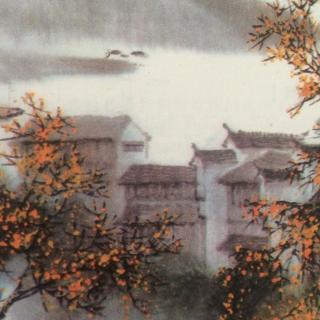

鱼山,又名吾山,距县城19公里,海拔82.1米,因葬曹植而扬名。曹植墓始建于公元233年(魏太和7年),坐落于鱼山西麓,依山营穴,封土为冢,占地1200余亩,东南两侧有黄河和小清河萦绕,合为襟带,隔河群山连绵,攒峰耸翠,仿佛一道天然屏风,北面金堤绵亘,似黄龙静卧,沃野万顷,一抹平川,近看山下房屋鳞次栉比,远看村落星罗棋布,犹如一幅水墨丹青,使人游目寓足,旷然大观。

曹植是中国著名的文学家、政治家,是建安时期最负盛名的文学家,才高八斗,七步成章,辞采华茂,骨气奇高,在后世有较大影响,同时期的墓葬在我国发现较少,因此曹植墓对于文学史、考古学等方面的研究,有着重要的价值。山上有许多龙山时期的灰陶片,以及春秋战国至西汉时期的遗物,并且有“重云洞”、“绿葫居”、“四眺亭”、“夕照轩”、“倒影阁”、“羊茂台”、“仙人脚印”等八大景观。

旅游景区

1981年上级拨专款修建了墓基围墙,翻修隋碑楼,1986年又对该墓坍塌部分进行重点修复,还其历史本来面目,1992年被山东省人民政府公布为省级重点文物保护单位,1996年11月被国务院核定公布为全国第四批重点文物保护单位。为扩大曹植墓的知名度,东阿县委、县政府对鱼山曹植墓做出了景区规划,拟划分为六个区,即墓前神道区、山上区、“子建祠”区、纪念馆区、荷塘区、生活区,把鱼山曹植墓建设成为吃、住、购、娱为一体的旅游场所。曹植墓交通便利,道路通畅,当地汽车站有直达班车。

曹植墓_曹植墓 -河南淮阳

河南淮阳县思陵冢,三国时魏封陈王曹植之墓居。 232年二月,曹植“以陈四县被封陈王,食邑3500户”。当年11月,卒于此,留“思陵冢”。

曹植墓

《河南通志》记载:“曹植墓在陈州南三里,魏封陈思王。”《大清一统志》说:“三国魏曹植墓,在淮宁县南三里。”

一连四个冢由北往南依次高度为12米、4米、7米、15米,封土面积依次为1656平方米、400平方米、900平方米、3000平方米。最南端的高冢就是思陵冢。

曹植一生留下许多清韵华章,现存诗约80首,较完整的词赋、散文约40余篇,原有集30卷,多已散佚,其名作《洛神赋》留传至今,久负盛名。因陈(淮阳)为伏羲神农旧都,在陈期间,留下《伏羲赞》、《神农赞》两诗。《伏羲赞》曰:“木德风姓,八卦创焉。龙瑞官名,法地象天。包厨祭祀,陈运罟网渔畋,琴瑟以象,时神通玄。”《神农赞》曰:“少典之胤,火德成木。造为耒耜,遵民播谷。正为雅琴,以畅风俗。”

淮阳思陵冢

陈运和等古今文人墨客来淮阳游览,都要到此凭吊,并吟诗作赋以示怀念。因此,《淮阳县志》上留下不少诗人的佳作。明代诗人戴昕《思陵墓霭》曰:“望入思陵墓霭长,天涯谁复见曹郎。亭亭古树含春雨,闪闪飞鸦背夕阳。七步才名归寂寞,一回尘梦合凄凉。无端两眼怀人泪,拭向东风漫举觞。”

曹植墓_曹植墓 -曹植之误

遭到嫉妒

曹植是一个大才子,其才华在少年时期就已经广为人知。《曹植传》称其“年十岁,诵读《诗》、《论》及辞赋数十万言,善属文。太祖尝视其文,谓植曰:‘汝倩人邪?’植跪曰:‘言出为论,下笔成章,顾当面试,奈何倩人?’时铜雀台新成,太祖悉将诸子登台,使各为赋。植援笔立成,可观。太祖甚异之。”曹植31岁时写就的《洛神赋》 ,以区区900字,把一位诗人和洛水女神的爱恨怨愁渲染的如梦如幻,淋漓尽致,千秋传诵,余音绕梁。

如此一个才子,何以在刚过不惑之年,就郁郁病逝?历代文人无不为之扼腕叹息,并把曹植之死归咎为其兄曹丕,归咎为曹丕的嫉才妒能上。其实,客观评价曹植英年早逝的原因,其自身因素是决定性的。曹植有文才,但当时的时代迫切需要的是干才,是能够继承曹操统一大业、稳定社会政治、经济的管理人才,国家的顶梁柱。而在曹植兄弟之中,具备这样才华的非曹丕莫属。曹植即使有继承王位的思想,也根本竞争不过长兄曹丕。首先,长子继承制已经深入人心,废长立幼不合规矩,曹操旧臣不会答应,老百姓也未必支持。其次,曹丕长期跟随曹操征战,学会了很多用人管理的知识,其政治才能远非曹植所能够企及的。曹植要想从政,必须遵守规矩,接受社会的约束,但他在这方面恰恰弱智。

政治低能

然而,曹植的悲哀还不在其政治上的低能,而是他自始至终都没有认识到自己的优势和缺陷,找不到自己在社会上应有的位置,反而动不动干政议政,给皇上打报告,指东划西,甚至还“常自愤怨,抱利器而无所施,”把自己当成一个人物,去忧国忧民,替天子出主意,不在其位偏谋其政。另外一个不可原谅的毛病就是纠集一伙文人,借用文学的形式,评点时政,指桑骂槐。这样以来,怎么能不触犯朝廷大忌,惹得曹丕不满,不得不采取果断措施,斩除其身边的党羽,调离其政治中心首都。曹植之死,其实是自己看高了自己,自己耽误了自己。

理想破灭

也许,曹植生前已经能够认识到,自己一迁再迁,越迁离自己的首都越远,根本不可能实现自己的政治抱负了。但是,他希望回归首都,再进朝廷的理想却始终没有破灭。所以,在他决定依鱼山为墓的时候,就把自己的墓向设计为座东朝西,而不是一般人那样座北朝南。他把墓葬面向西方,就是要面向自己的故国、故乡,面向自己青少年时代生活过的邺城、许昌和洛阳,面向魂牵梦绕的洛神之洲。

曹植墓_曹植墓 -最新新闻

2009年12月28日

专家:曹操后人难寻 不如找曹植墓骨骼DNA比对

河南省文物考古研究所在安阳县安丰乡西高穴村抢救性发掘的一座东汉大墓,经权威考古学家和历史学家根据考古资料现场考证研究,确定为文献中记载的魏武王曹操高陵后,受到全国媒体关注,前往挖掘现场采访的记者接连不断。然而,墓穴挖掘现场,由于多种原因除了参加文物考古的工作人员可以进入外,其他人员不得入内。

北京师范大学历史学院副教授李梅田日前撰文称,以DNA比对的方法来鉴定“曹操墓”中骨骼身份固然很好,但找到真正“曹氏后人”的难度太大,不如去山东东阿和河南新乡方面寻找曹植墓中的骨骼做DNA鉴定。

李梅田在文章中写道,尽管对考古工作者来说,安阳的曹操墓应该是比较可靠可信的了,但无奈质疑太多,当地考古部门不得不提出做用曹氏后人作DNA比对。DNA比对当然是好的,但自己怀疑能否找到真正的“曹氏后人”。因为曹魏之后,尤其西晋永嘉之后,北方陷入“五胡乱华”的乱局,人口开始大规模迁徙,发生了中国历史上最大规模的民族融合。现在还能找到纯种的曹操后代吗?假如不能,得出的DNA结论很可能就推翻了现有的考古结论,河南方面可能免不得落下个“周老虎”的骂名。

李梅田认为,慎重起见,不如去山东东阿和河南新乡方面寻找曹植墓中的骨骼做DNA鉴定。因为据曹植墓的考古简报,1951年发掘时曾出土28节人骨(缺头盖骨),后来移交至新乡了。走访老人,翻翻仓库,说不定能找到这些骨骼。万一找不到,还可以对曹植墓周围重新作一番勘探,因为根据发表的曹植墓平面图来看,这座墓葬有可能并没有发掘完全,在其周围或许还能找到包括骨头在内的其它一些东西。

2010年4月22日

4月22日上午,在位于东阿县城南17公里的鱼山曹植墓景区,又一拨外地游客团队前来探访曹植文化和梵呗文化。

虽然距曹操墓启动发掘已有一段时间,但“曹操墓热”对东阿曹植墓旅游的影响仍未有丝毫消减。据东阿县文化旅游局介绍,从目前曹植墓景区接待游客的情况来看,与“曹操墓热”之前相比,国内团队游客数量呈明显上升趋势。另一个变化是,以前大部分游客来曹植墓景区后,只是“走马观花式”地看一看,对导游的需求也不明显。而现在,正有越来越多的游客带着诸多疑问来拜谒曹植墓,并特别要求请导游提供详细的讲解服务。

据东阿县文化旅游局透露,为丰富曹植墓景区的文化内涵和旅游看点,东阿县决定对曹植墓景区进行保护性建设,包括重修梵呗寺和神女祠、增加摩崖石刻等人文景观等。目前,曹植墓景区的保护性建设已全面启动,预计明后年陆续完工。

另据悉,2009年秋,东阿县还投资近5000万元,开发建设了一条由东阿县城通往鱼山曹植墓景区的“铜鱼路旅游景观大道”,使外界通往鱼山曹植墓景区的道路更加顺畅便捷

曹植墓_曹植墓 -合肥八斗岭

八斗岭,原八字桥,位于肥东县八斗镇,现为镇政府所在地。距县城店埠34公里,地理坐标东经117°30′―117°37′,北纬32°44′―32°12′,海拔67.5米,地处江淮分水岭岭脊,年平均气温15.5℃,无霜期237天。

公元二二0年,曹丕称帝(魏文帝),曹植深受猜忌,备受迫害,屡遭贬爵和徙封,肥东县八字桥(今八斗岭)亦是曹植的流放地之一。自来谢灵运曾说过“天下才有一石,曹子建独占八斗,我得一斗,天下共分一斗。”故取“八斗”为名。

据《合肥县志・魏志》记载,当年曹植登上八斗岭(古称鱼山)时,曾赞此地风光秀美,死后若能葬此而无憾。经考,在今八斗镇南侧150米处,有曹植墓(亦说衣冠冢),并有“王子建之墓”墓碑,世称“八斗陵”,可见汉末建安年间曹植随军驻此,考无疑矣。

曹植墓_曹植墓 -真伪考辨

(傅文治 2007年)

三种说法,各有理由根据。曹植空间葬于何处,似乎谁也说不清楚,一般认为,东阿为其真正的墓冢。这是根据有“正史”地位的《三国志・曹植传》记载得出的结论。但笔者认为以此为据是不足为凭的。我们不防以曹操葬于何处为例作以简要分析。根据《三国志・魏武帝纪》及曹操的《遗令》,均明明白白地说是曹操死后葬于高陵(今河北省临漳县境内)。而实际情况则是河北临漳根据资料记述,却始终找不到曹操的墓,且当地也没有关于曹操墓的传说。恰恰相反,在曹操故居(今安微亳州)至今却盛传亳州城四门出殡,曹操被埋72疑冢的故事。因此有人研究推论,曹操死后葬于高陵其实是一假象,真正的墓冢当地亳州这72“疑冢”中,当在亳州“曹四孤堆”、“薛家孤堆”、“观音山孤堆”这些尚不知墓主者谁拴国重点文物保护单位之中。防人盗挖,则是这一切的出发点。而曹植也毕竟是一代王候,墓冢防盗也应当是其首先考虑的问题。那么,“葬于鱼山”是否也是一种假象呢?让我们对这两处墓冢作进一步考察。

说法之一鱼山

东阿鱼山曹植墓在《中国中胜词典》(国家文物事业管理局主编、上海辞书出版社出版)中,介绍山东东阿名胜的条目有两条,而两个条目介绍的是同一块牌,即曹植墓侧的“曹子建墓碑”(又称陈思王庙碑),而却不是曹植墓。其碑建于隋开皇13年。碑文22行,行43字。正书兼用篆隶,表现出中国书法由隶向楷过渡的特征,其价值、其被列为名胜的原因也正在这里。也就是说,东阿鱼山曹植墓,有保护价值的是这块建于隋朝的“碑”,而不是筑于三国时的“墓”。由此,东阿曹植墓的真实性不得不大打折扣。而据当地人传说,此墓过去曾被盗,里边仅有曹植的一柄宝剑,因此此冢是否曹植的兵器冢(疑冢多系衣冠冢、兵器器物冢),尚有待于考证。 至于淮阳的曹植墓,上世纪60年代“文革”暑期已“出土”,已确定此墓为曹植的衣冠冢。那么,曹植死后空间葬于何处呢?经过笔者深入考察,我们不得不把镜头聚焦到通许长智镇七步曹植墓。 首先,让我们从七步曹植墓的被发现说起。据七步曹植墓《重修观音寺碑记》(明数良撰文,原碑已毁,现存碑刻为后来的复制品,而碑文明嘉靖《通许县志》有记载)记载:“……成化庚寅夏,波涛鼓激。北之岗潴焉。涉冬,水复道,所向潴者,其穴幽然,石门扃不可发。而壁皆丹垩,当臬竖一石,主题曰:魏曹植之墓。……”这就明确告诉人们,七步曹植墓,是在曹植死了1240年之后才发现的。

而且这发现,又具有很大的偶然性,是因为黄河决口。而成化庚寅夏的这场大水,《杞县志》和《通许县志》均有记载,说明这次黄河决口确实存在。设若没有这场洪水,也不知道这里还有一座曹植墓。那么,我们不禁要问,倘尚七步曹植墓是座“假墓”(有人说它是衣冠冢),它作为假墓的意义是什么呢?筑假墓(衣冠冢之类)何为?除了具有一定的纪念意义外,多半为掩人耳目,为混淆视听,为以假乱真,一句话,为防盗挖。还有,如果是座假墓(或衣冠冢),又为何在“地下”埋一石呢?这一石的意义又是什么呢?从这个角度讲,七步曹植墓如果是座“假墓”,当初修筑这座墓是毫无意义的。

正因为如此,七步曹植墓作为曹植的真正墓葬却显而易见了。再者,从当时的墓葬形制入手作进一步考察。东汉以来,上层社会盛行奢侈糜费,崇丧言孝厚葬之风甚盛。曹操倡导薄葬,并身体力行,特地颁布了一道《终令》:“古之葬者,必居瘠薄之地,其规西门豹祠西原上为寿陵,因高为基,不封不树。”明确提出,墓葬应象古人那样选择瘠薄的土地(少占用良田),依据原有地势,而且不封土,不树碑。曹操还多次强调不要用金银等物陪葬,墓穴要深,陵寝不要堆土为坟,地面不留特别的标志。

南朝宋人沈约也着文说:“东汉以来,丧事极其奢糜,多作石室石兽,碑铭等物。曹操于建安十年以天下凋弊故,下令不得厚葬,又禁立碑。曹丕、曹睿、曹芳、曹髦等人一直奉行,王公大臣死后坟前不得立碑铭文”。而考察七步曹植墓的墓葬形制,与此是基本相符的。作为王公的曹植,其七步之墓“……当臬竖一石,主题回:魏曹植之墓……”,显而易见,因穴中墓门前有此石,墓前(或称墓外)不会再有碑。而此也仅为一“石”,且只有简单的墓主名字,而无铭文。而墓建在岗峦之中,因水潴现穴,墓显在隐于地下(岗内),因此不用封土,符合“不封不树”、墓穴要深,陵寝不要堆土为坟,地面不留特别的标志等规制要求。如前所说,倘若不是“因水而发之”,其墓碑不但不能现于世,七步曹植墓也将永不被人知道,这也符合墓葬隐蔽保秘的基本要求。而真正引起笔者兴趣的还在后面。 据明娄良《重修观音寺碑记》记载:“……门之南,深远不敢入,其隧达于长智……”。即是说,在大水冲涮出来的洞穴中,人们发现了曹植墓的石门(石门扃不可发),在墓门的南侧(其实是对面),有一条很深很长的隧道,这条隧道一直通到四公里之外的长智。

说法之二长智

这条隧道,从大水冲现出来的1470年,到碑记作者撰写此碑记时的1479年,“今冢隧犹存”(《重修观音寺碑记》)。可见,这墓冢、这隧道,不仅是碑记作者询之所说,而又是亲眼所见。碑记作者娄良,本邑人,幼家贫而孤,明正统七年(1442年)进士,官至副都御使,巡抚甘肃等地,后因年迈从甘肃凉州告老还乡。他为官清廉,甘凉远近军民遮道泣送,追送数百里。返乡后居住在乡下草屋,死后就葬在通许县城东三里岗(今通许县烈士陵园北边,原址已无存)这些《河南通志》、《通许县志》均有记载。娄良节操高尚,所撰碑记是真实可信的(《重修观音寺碑记》全文见第五章曹植墓碑存) 另据有关资料,又从另一方面印证了这条隧道的存在。首先,清朝诗人刘懿春在其《吊七步子建墓》诗中写道:“冥冥荒隧暮云边,岁月推移几度年”,清楚地提到这条隧道。

再者,上世纪八十年代,通许县政府地名办公室在编修《河南省通许县地名资料汇编、地名录》时调查得知:“解放前(这是一个模糊的概念,甚或更早一些。笔者)长智学校东北角有一洞穴,极为深邃,据传是曹植生前避难藏身的地方……”。所谓“避难藏身的地方”,或是市井传言,或是掩入耳目。因为,雍丘王曹植,其王府距离此二十多公里,曹植怎能选择此处作避难藏身之地呢?倘有紧急情况如何又能跑到四、五十里外的地方躲藏呢?据此,笔者又深又长智对这一说法进行了调查。长智学校北边一东一西原有两座岗丘,而前所述洞穴在东边的岗丘上。经调查村上几位六、七十岁的老人,大都说小时候听大人讲,学校东北角的那个“岗冢通到七步曹植墓”。进一步追问,却说不出更多的东西,只说是传说。

说法之三七步曹植墓

令人奇怪的是,据退休老干部王世杰(当地人、74岁)和其它老人讲,两个岗丘相距虽不太远,而土层结构却不一样。西边的岗丘的土层呈竖立状,这是地壳变动的原生状态。而东边的岗丘(即有洞穴的岗丘)的土层则是横向堆积状,显然是后来堆积而成的。分析此岗丘的堆积过程、土方来源,认为堆积这岗丘的土应来之这通到七步曹植墓的洞穴,这又恰好为这条长达四千余米的洞穴的土方问题找到了答案。因此,笔者认为,此洞穴于前面提到的“其隧达于长智”的那条隧道遥相呼应,长智之洞穴,应是七步曹植墓隧道的彼端出口。这隧道(或叫洞穴)实际是通向曹植墓的地下暗道。它的作用应是用于修筑曹植墓,以及供曹植的后人祭奠曹植时行走的暗道。正因为此,曹植墓的隐蔽性才得以保证。

七步曹植墓距长智有四公里还要多,按照当时的生产力水平,构筑此地下暗道,并非一项小的工程。笔者曾参观过安徽亳州曹操构筑的地下运兵道。作为国务院公布的全国重点文物保护单位的曹操地下运兵道,被誉为“地下长城”,“它远远超过了地面上保留一座完整古城池的价值”,而这条地下运兵道除了其结构更为复杂之外,其东西南北的长度规模也仅近6000米,比曹植墓直达长智之隧道长不出多少。因此,如果说七步曹植墓仅仅是一座衣冠冢,曹植及其后人能为一处假墓如此大兴土木吗?还在于,如果曹植的墓不在这里,修筑这条地下暗道的意义又是什么呢?凡此种种疑问,不能不引起我们的思考。对此种种疑问,只有一个接近真实的解释,那就是:真正的曹植墓,不在它处,而在通许七步。

曹植墓_曹植墓 -旅游信息

曹植墓位于东阿县城西南10公里鱼山西麓,依山而建。 墓室分甬道、前室、后室3部分。1951年,平原省文物管理委员会曾清理出土文物132件,其中除 玛瑙珠、玛瑙泡、青玉璜数件较精外,其他大部为陶制明器,象车、案、壶、盆、鸡、狗、鹅、鸭之类。1996年被批准为国家级重点文物保护单位。

其它相关

景点级别:AAA

自然景观:沼泽,湿地,河谷,乡野,海滨,海域,岛屿,泉潭,保护区

适合人群:家庭,个人,情侣,公司,朋友,小孩,老人

最佳时间:一月,二月,三月,五月,六月,七月,八月,九月,十月,十一月,十二月

出游方式:长途汽车

景区类型:历史文化

爱华网

爱华网