脊髓灰质炎病毒是引起脊髓灰质炎的病毒。该疾病传播广泛,是一种急性传染病。病毒常侵犯中枢神经系统,损害脊髓前角运动神经细胞,导致肢体松弛性麻痹,多见于儿童,故又名小儿麻痹症。脊髓灰质炎病毒是在人或灵长类动物细胞系中培养的,可以培养在一大瓶中沿壁生长的单层细胞上,也可以在一个轻轻搅拌的细胞悬液中。不同病毒株的性能可略有差异,如有的毒株具有对神经组织的亲和力,可引起麻痹,不同毒株之间这种亲和力可相差1000倍之巨,而同型减毒活疫苗株则几乎已无此毒性,但对热的敏感性则增加了,并可出现细微的抗原性差异,且经人肠道反复传代数月至数年后疫苗株可产生变异如使人体排病毒时间延长,对神经细胞毒性增强,使人体产生较多干扰素,故在鉴别野毒株或疫苗株时应以分子生物学技术的结果为准。

脊髓灰质炎病毒_脊髓灰质炎病毒 -病因介绍

脊髓灰质炎病毒

髓灰质炎病毒经口进入人体后,即侵入咽部和肠道的淋巴组织,则形成隐性感染;抗体低下病毒则进入血循环,引起病毒血症。若机体缺乏免疫力,病毒随血流经血脑屏障侵入中枢神经系统,并沿神经纤维扩散,引起无瘫痪期症状;如果运动神经元受损严重,则导致肌肉瘫痪,引起瘫痪期症状。

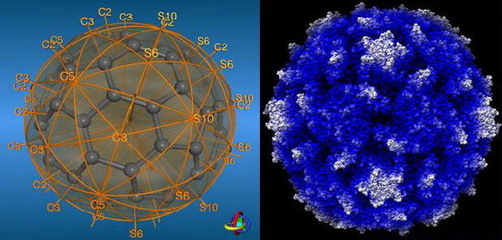

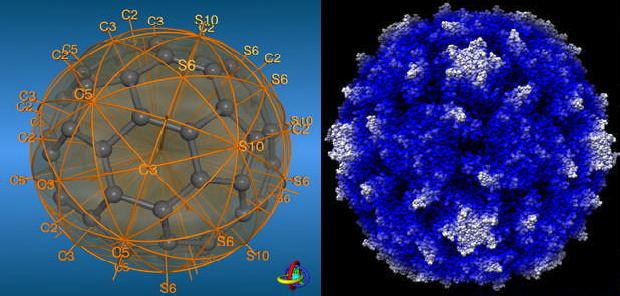

病原菌脊髓灰质炎病毒属于微小核糖核酸(RNA)病毒科(picornaviridae)的肠道病毒属(enterovirus)。此类病毒具有某些相同的理化生物特征,在电镜下呈球形颗粒相对较小,直径20~30nm,呈立体对称12面体。病毒颗粒中心为单股正链核糖核酸,外围32个衣壳微粒,形成外层衣壳,此种病毒核衣壳体裸露无囊膜。核衣壳含4种结构蛋白VP1、VP3和由VP0分裂而成的VP2和VP4.VP1为主要的外露蛋白至少含2个表位(epitope),可诱导中和抗体的产生,VP1对人体细胞膜上受体(可能位于染色体19上)有特殊亲和力,与病毒的致病性和毒性有关。VP0最终分裂为VP2与VP4,为内在蛋白与RNA密切结合,VP2与VP3半暴露具抗原性。

人类肠道病毒的分子结构大致相同。脊髓灰质炎的分子生物学研究较深入,对肠道病毒基因组序列化发现约含7450个核苷酸,分为三个区域:5'未端有743个核苷酸,下接一个编码区约6625个核苷酸,最后为3'poly(A)端区,长短不一,而与RNA感染性有关。5'端与小病毒编码蛋白(VPg)相接,与启动RNA合成有关。

由于Polio病毒无囊膜,外衣不含类脂质,故可抵抗乙醚、乙醇和胆盐。在pH3.0~10.0病毒可保持稳定,对胃液、肠液具有抵抗力,利于病毒在肠道生长繁殖。病毒在人体外生活力很强,污水及粪便中可存活4~6月,低温下可长期存活,-20℃~-70℃可存活数年,但对高温及干燥甚敏感,煮沸立即死亡,加温56℃半小时灭活,紫外线可在0.5~1小时内将其杀死。各种氧化剂(漂白粉、过氧化氢、氯胺、过锰酸钾等),2%碘酊、甲醛、升汞等都有消毒作用;在含有0.3~0.5PPM游离氯的水中10分钟灭活,1∶1000高锰酸钾及2%碘酊,3%~5%甲醛均可很快使病毒灭活,丙酮、石炭酸的灭活作用较缓慢。70%酒精、5%来苏尔无消毒作用,抗生素及化学药物也无效。

目前认为人是脊髓灰质炎病毒的唯一天然宿主,因人细胞膜表面有一种受体对病毒VPI具有特异亲和力。实验感染也只发现猩猩和猴对其易感。某些毒株可使乳鼠发病。越低级的灵长类动物越不易发生神经系统感染,而易得肠道感染。组织培养以人胚肾、人胚肺、人羊膜及猴肾细胞最为敏感,在Hela细胞中也易培养,Hela细胞膜上有对三个型Polio病毒的共同受体,病毒引起细胞圆缩、脱落等病变。

脊髓灰质炎病毒按抗原性不同可分为1、2、3型,型间偶有交叉免疫。不同病毒株的性能可略有差异,如有的毒株具有对神经组织的亲和力,可引起麻痹,不同毒株之间这种亲和力可相差1000倍之巨,而同型减毒活疫苗株则几乎已无此毒性,但对热的敏感性则增加了,并可出现细微的抗原性差异,且经人肠道反复传代数月至数年后疫苗株可产生变异如使人体排病毒时间延长,对神经细胞毒性增强,使人体产生较多干扰素,故在鉴别野毒株或疫苗株时应以分子生物学技术的结果为准。每型病毒含有二种特异抗原:一为存在于成熟病毒体内的D(dense)抗原,另一种为与缺乏RNA的空壳病毒颗粒有关的C(coreless)抗原,存在于前衣壳(procapsid)中,病毒在机体中和抗体作用下D抗原性可转变为C抗原性,并失去使易感细胞发生感染的能力。

脊髓灰质炎病毒_脊髓灰质炎病毒 -病毒型别

已知脊髓灰质炎病毒有三个血清型,这三型病毒的核苷酸序列已经清楚,总的核苷酸数目为7500个左右。虽然有71%左右的核苷酸为三型脊髓灰质炎病毒所共有,但不相同的核苷酸序列却都位于编码区内,因此三型病毒间中和试验无交叉反应。

脊髓灰质炎病毒_脊髓灰质炎病毒 -抗原性状

脊髓灰质炎病毒

用补体结合试验可查出病毒有两种抗原,一种称为D(致密)抗原,另一种称为

C(无核心)抗原。前者存在于成熟的、有感染性的病毒颗粒中,是该病毒的中和抗原,具有型特异性。C抗原存在于经过56℃灭活,或者未成熟的空心病毒颗粒中,是一种耐热的抗原成份,与三型病毒的抗血清均呈补体结合阳性反应。

脊髓灰质炎病毒_脊髓灰质炎病毒 -流行病学

脊髓灰质炎病毒

温带多见脊髓灰质炎,终年散发,以夏秋为多,可呈小流行或酿成大流行,热带则四季发病率相似。世界各国都有发病,但在普种疫苗地区发病率大大减少,几乎无发病(如北欧芬兰、瑞士、荷兰等国),中国1976~1980年平均发病率也已降至0.7/10万;尤以大中城市婴幼儿服疫苗率已达80%以上地区发病率下降为快,如江苏省已从1956年的10.51/10万降至1982年的0.2/10万。未用疫苗地区

则仍有流行。以往以1型为多,而近2、3型病毒相应多见。流行时以无症状的隐性感染及不发生瘫痪的轻症较多。在热带、人口密聚及未广泛服用疫苗地区,仍以1~5岁小儿发病率最高。自婴幼儿广泛采用疫苗后,世界各地发病年龄有逐步提高趋势,以学龄儿童和少年为多,成人患者也有所增加。1岁以内发病者也增多。传染源为病人及无症状的带病毒者,后者不仅人数众多,又不易被发现和控制,因而对本病的散布和流行起着重要作用。在儿童中瘫痪病例与隐性感染及无瘫痪病例之比可高达1∶1000,成人中也可达1∶75。流行时幼托机构中感染率可高达100%。早在发病前3~5日患者鼻咽分泌物及粪便内已可排出病毒。咽部主要在病初1周内排出病毒,故通过飞沫传播的时间亦短,而粪便中排出病毒不仅时间早(病前10天)、量多、且可持续2~6周,甚至长达3~4个月,因此粪便污染饮食,经口摄入为本病主要传播途径。直接或间接污染病毒的双手、用品、玩具、衣服及苍蝇等皆可成为传播媒介,饮水污染常引起爆发流行。

脊髓灰质炎病毒

感染后人体对同型病毒能产生较持久的免疫力,血清中最早出现特异型IgM,

两周后出现IgG(中和抗体)。唾液及肠道产生分泌型IgA。中和抗体水平在起病后2~3周到达高峰,1~2年内渐下降,但一直保持一定水平,不仅可保护患者免遭同型病毒感染,对异型病毒也具低保护力。此外,此病毒具有C和D两种抗原。C抗体病后出现早而在病程1~2周后即下降,D抗体出现较迟,2个月达高峰,保持2年左右,有型特异性。特异抗体可通过胎盘(IgG)及母乳(含分泌型IgA)自母体传新生儿,此种被动免疫在出生后6个月中渐渐消失。年长儿大多经过隐性感染获得自动免疫力,抗体水平再度增长;到成人时大多数已具有一定免疫力。

脊髓灰质炎病毒_脊髓灰质炎病毒 -病毒分析

为及时发现和阻断疫苗衍生脊髓灰质炎(脊灰)病毒(vaccine-derived polioviruses, VDPVs)循环、脊灰野病毒的输入和能够引起临床脊灰的其它脊灰疫苗相关病毒,做好贵州省无脊灰状态下脊灰病毒学监测工作,采用病毒分离、鉴定与核苷酸序列测定和分析方法。

对贵州省贞丰县及周围10个县2003~2004年报告的急性弛缓性麻痹(AFP)病例及2004年接触者粪便标本的病毒学监测的结果进行了分析。对收集到的105例AFP病例和47例密切接触者的278份便标本进行了病毒学监测,结果从66例中共分离到肠道病毒(EV)66株,阳性率为43.4%,其中脊灰病毒(PV)29例,分离率为19.1%,非脊灰肠道病毒(NPEV)37例,分离率为24.3%.29例PV经中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所国家脊灰实验室鉴定,24例为疫苗相似株,5例为脊灰Ⅰ型VDPVs,这5例均为2004年从贞丰县所分离到。

贞丰县及周围县EV阳性检出率(43.4%)高于2003~2004年全省水平(22.9%~24.6%),2004年PV分离率比2003年高达2.6倍,29株PV中单个Ⅰ型占34.5%,明显高于往年(2000~2002年全省平均4.1%)。本研究提示,Ⅰ型VDPVs在贞丰县引起了循环(cVDPVs),通过口服脊灰疫苗强化免疫已经阻断cVDPVs的传播。人群中PV和NPEV带毒率明显增高,非VDPVs引起的临床符合脊灰病例不容忽视,应加强脊灰病毒学监测数据的分析和早期疫情预警工作。

脊髓灰质炎病毒_脊髓灰质炎病毒 -发病机制

脊髓灰质炎病毒发病机制

一、病原菌脊髓灰质炎病毒属于微小核糖核酸(RNA)病毒科(picornaviridae)的肠道病毒属(enterovirus)。此类病毒具有某些相同的理化生物特征,在电镜下呈球形颗粒相对较小,直径20~30nm,呈立体对称12面体。病毒颗粒中心为单股正链核糖核酸,外围32个衣壳微粒,形成外层衣壳,此种病毒核衣壳体裸露无囊膜。核衣壳含4种结构蛋白VP1、VP3和由VP0分裂而成的VP2和VP4.VP1为主要的外露蛋白至少含2个表位(epitope),可诱导中和抗体的产生,VP1对人体细胞膜上受体(可能位于染色体19上)有特殊亲和力,与病毒的致病性和毒性有关。VP0最终分裂为VP2与VP4,为内在蛋白与RNA密切结合,VP2与VP3半暴露具抗原性。

人类肠道病毒的分子结构大致相同。脊髓灰质炎的分子生物学研究较深入,对肠道病毒基因组序列化发现约含7450个核苷酸,分为三个区域:5'未端有743个核苷酸,下接一个编码区约6625个核苷酸,最后为3'poly(A)端区,长短不一,而与RNA感染性有关。5'端与小病毒编码蛋白(VPg)相接,与启动RNA合成有关。

由于Polio病毒无囊膜,外衣不含类脂质,故可抵抗乙醚、乙醇和胆盐。在pH3.0~10.0病毒可保持稳定,对胃液、肠液具有抵抗力,利于病毒在肠道生长繁殖。病毒在人体外生活力很强,污水及粪便中可存活4~6月,低温下可长期存活,-20℃~-70℃可存活数年,但对高温及干燥甚敏感,煮沸立即死亡,加温56℃半小时灭活,紫外线可在0.5~1小时内将其杀死。各种氧化剂(漂白粉、过氧化氢、氯胺、过锰酸钾等),2%碘酊、甲醛、升汞等都有消毒作用;在含有0.3~0.5PPM游离氯的水中10分钟灭活,1∶1000高锰酸钾及2%碘酊,3%~5%甲醛均可很快使病毒灭活,丙酮、石炭酸的灭活作用较缓慢。70%酒精、5%来苏尔无消毒作用,抗生素及化学药物也无效。

目前认为人是脊髓灰质炎病毒的唯一天然宿主,因人细胞膜表面有一种受体对病毒VPI具有特异亲和力。实验感染也只发现猩猩和猴对其易感。某些毒株可使乳鼠发病。越低级的灵长类动物越不易发生神经系统感染,而易得肠道感染。组织培养以人胚肾、人胚肺、人羊膜及猴肾细胞最为敏感,在Hela细胞中也易培养,Hela细胞膜上有对三个型Polio病毒的共同受体,病毒引起细胞圆缩、脱落等病变。

脊髓灰质炎病毒按抗原性不同可分为1、2、3型,型间偶有交叉免疫。不同病毒株的性能可略有差异,如有的毒株具有对神经组织的亲和力,可引起麻痹,不同毒株之间这种亲和力可相差1000倍之巨,而同型减毒活疫苗株则几乎已无此毒性,但对热的敏感性则增加了,并可出现细微的抗原性差异,且经人肠道反复传代数月至数年后疫苗株可产生变异如使人体排病毒时间延长,对神经细胞毒性增强,使人体产生较多干扰素,故在鉴别野毒株或疫苗株时应以分子生物学技术的结果为准。每型病毒含有二种特异抗原:一为存在于成熟病毒体内的D(dense)抗原,另一种为与缺乏RNA的空壳病毒颗粒有关的C(coreless)抗原,存在于前衣壳(procapsid)中,病毒在机体中和抗体作用下D抗原性可转变为C抗原性,并失去使易感细胞发生感染的能力。

二、发病机理脊髓灰质炎病毒自口、咽或肠道粘膜侵入人体后,一天内即可到达局部淋巴组织,如扁桃体、咽壁淋巴组织、肠 壁集合淋巴组织等处生长繁殖,并向局部排出病毒。若此时人体产生多量特异抗体,可将病毒控制在局部,形成隐性感染;否则病毒进一步侵入血流(第一次病毒血症),在第3天到达各处非神经组织,如呼吸道、肠道、皮肤粘膜、心、肾、肝、胰、肾上腺等处繁殖,在全身淋巴组织中尤多,并于第4日至第7日再次大量进入血循环(第二次病毒血症),如果此时血循环中的特异抗体已足够将病毒中和,则疾病发展至此为止,形成顿挫型脊髓灰质炎,仅有上呼吸道及肠道症状,而不出现神经系统病变。少部分患者可因病毒毒力强或血中抗体不足以将其中和,病毒可随血流经血脑屏障侵犯中枢神经系统,病变严重者可发生瘫痪。偶尔病毒也可沿外周神经传播到中枢神经系统。特异中和抗体不易到达中枢神经系统和肠道,故脑脊液和粪便内病毒存留时间较长。因此,人体血循环中是否有特异抗体,其出现的时间早晚和数量是决定病毒能否侵犯中枢神经系统的重要因素。

多种因素可影响疾病的转归,如受凉、劳累、局部刺激、损伤、手术(如预防注射、扁桃体截除术、拨牙等),以及免疫力低下等,均有可能促使瘫痪的发生,孕妇如得病易发生瘫痪,年长儿和成人患者病情较重,发生瘫痪者多。儿童中男孩较女孩易患重症,多见瘫痪。

脊髓灰质炎病毒_脊髓灰质炎病毒 -纯化步骤

纯化步骤

1、在大型装置中培养细菌。为获得足够的用于化学研究的病毒,必须制备大量病毒。每种病毒的培养都有不同的步骤。脊髓灰质炎病毒是在人或灵长类动物细胞系中培养的,可以培养在一大瓶中沿壁生长的单层细胞上,也可以在一个轻轻搅拌的细胞悬液中。在有利病毒生长的条件下,每个宿主细胞能生产10~1000的感染单位的病毒,即每毫升一个感染单位的滴度(或称效价)。

2、富含病毒培养液的去除。病毒的生长和释放伴随着细胞的破损。在病毒复制完成的时候,培养液中大多数细胞已经变成了细胞碎片。为使所有病毒分子完全释放,要通过反复冷冻―融化的循环过程使细胞进一步破碎。然后将富含病毒的液体从培养瓶转移到离心试管中。低速离心除去大分子的细胞残骸。

3、通过沉淀将病毒物质浓缩。由于病毒是蛋白质性质的,它们能通过蛋白质沉淀法沉淀。脊髓灰质炎病毒可通过高浓度的NH4Cl(每毫升培养液中加0.4g)沉淀下来。这一过程要在低温下进行,NH4Cl要在搅拌下缓慢加到培养液中。由于病毒蛋白沉降,溶液将变得浑浊。将沉淀物通过低速离心(2000g,1-2hr)。然后将含有病毒分子的沉淀物在少量磷酸盐缓冲液中再次悬浮培养。这一步骤可浓缩病毒大约10倍,99%以上的病毒粒子可沉淀回收。

4、通过密度梯度离心最终纯化病毒。脊髓灰质炎病毒可以通过蔗糖或CSCl的密度梯度离心纯化。在后者中,病毒在离心试管中成为一个分离带,这一过程与对DNA的分离相同,离心须要高速,即120000g,且要进行好几个小时,最好是一整夜。离心管中的液体通过试管底部的一点点滴出来,要检测每一滴的病毒滴度。在合适的离心条件下,所有的病毒分子都集聚在一或两个组分中,所以它们是非常纯的。结晶脊髓灰质炎病毒。如果能在合适的条件下浓缩大量且高纯度的病毒,就可以获得病毒晶体。这种晶体为化学分析提供了很好的材料,且易于通过X射线衍射技术进行结构分析。

脊髓灰质炎病毒_脊髓灰质炎病毒 -临床表现

脊髓灰质炎病毒

潜伏期一般5~14天(3~35天)。临床症状轻重不等,以轻者较多;多数可毫无症状,倮可从鼻咽分泌物及大便中排出病毒,并可产生特异抗体9称无症状型或隐匿型,或隐性感染)。少数病人可出现弛缓性瘫痪,按瘫痪病人的病情发展过程,临床分期如下:

(一)前驱期起病缓急不一,大多有低热或中等热度,乏力不适,伴有咽痛、咳嗽等上呼吸道症状,或有纳呆,恶心、呕吐、便秘、腹泻、腹痛等消化道症状。神经系统尚无明显异常。上述症状持续数小时至3~4天,患者体温迅速下降而痊愈(称顿挫型),一部分患者进入瘫痪前期。

(二)瘫痪前期可在发病时即出现本期症状,或紧接前驱期后出现,或二期之间有短暂间歇(约1~6天),体温再次上升(称双峰热见于10%~30%患者以小儿为多),出现神经系统症状如头痛、颈、背、四肢肌痛,感觉过敏。病儿拒抚抱,动之即哭,坐起时因颈背强直不能前俯,不能屈曲,以上肢向后支撑,呈特殊三角架体态。亦不能以下颏抵膝(吻膝征)。患儿面颊潮红,多汗,显示交感神经机能障碍,大多精神兴奋,易哭闹或焦虑不安,偶尔由兴奋转入萎靡、嗜睡。可因颈背肌痛而出现颈部阻力及阳性克氏征、布氏征,肌腱反向及浅反射后期减弱至消失,但无瘫痪。此时脑脊液大多已有改变。一般患者经3~4天热下降,症状消失而愈(无瘫痪型)。本期有时长达十余天。少数患者在本期末出现瘫痪而进入瘫痪期。

(三)瘫痪期一般于起病后3~4天(2~10天)出现肢体瘫痪,瘫痪可突然发生或先有短暂肌力减弱而后发生,腱反射常首先减弱或消失。在5~10天内可相继出现不同部位的瘫痪,并逐渐加重;轻症则在1~2天后就不再进展。瘫痪早期可伴发热和肌痛,大多患者体温下降后瘫痪就不再发展。临床上分以下几类。

1.脊髓型麻痹呈弛缓性瘫痪,肌张力低下,腱反射消失,分布不规则,亦不对称,可累及任何肌肉或肌群,因病变大多在颈、腰部脊髓,故常出现四肢瘫痪,尤以下肢为多。近端大肌群如三角肌、前胫肌等较远端手足小肌群受累为重,且出现早。躯干肌群瘫痪时头不能竖直,颈背乏力,不能坐起和翻身等。瘫痪程度可分为6级:0级(全瘫痪):肌肉刺激时无任何收缩现象;1级(近全瘫痪):肌腱或肌体略见收缩或触之有收缩感,但不引起动作;2级(重度瘫痪):肢体不能向上抬举,只能在平面上移动;3级(中度瘫痪):可以自动向上抬举,但不能承受任何压力;4级(轻度瘫痪):可以自动向上抬举,并能承受一定压力;5级:肌力完全正常。

颈胸部脊髓病变严重时可因膈肌和肋间肌(呼吸肌)瘫痪而影响呼吸运动,临床表现呼吸浅速、声音低微、咳嗽无力、讲话断断续续等。体检可见胸廓扩张受限(肋肌瘫痪)及吸气时上腹内凹的反常动作(膈肌瘫痪)。若以双手紧束胸部观察膈肌动作或手按压上腹部观察肋间肌运动,可分辨其活动强弱。膈肌瘫痪时X线透视下可见吸气时横膈上抬的反常运动。偶见尿潴留或失禁(膀胱肌瘫痪)、便秘(肠肌或腹肌瘫痪),常与下肢瘫痪并存,多见于成人。很少发生感觉异常。

2.延髓型麻痹(脑干型麻痹或球麻痹)

病情多属严重,常与脊髓麻痹同时存在,可有以下表现。

⑴脑神经麻痹:

多见第7、9、10、12对脑神经胺受损。第7对脑神经麻痹常单独引起面瘫,表现为歪嘴、眼睑下垂或闭合不严;软腭、咽部及声带麻痹则因第9、10、12对脑神经病变所致。出现发声带鼻音或嘶哑、饮水呛咳或自鼻反流、吞咽困难、痰液积潴咽部,随时有发生窒息的危险。体检可见软腭不能上提,悬雍垂歪向健侧,咽后壁反射消失,舌外伸偏向患侧。动眼障碍和眼睑下垂见于第3、4、6对脑神经受损;颈无力,肩下垂、头后倾则见于第11对脑神经受损。

⑵呼吸中枢损害:

以延髓腹面外侧网状组织病变为主。出现呼吸浅弱而不规则,时有双吸气和屏气,呼吸间歇逐渐延长,甚至出现呼吸停顿、脉搏细速和血压升高(最后下降)。初起表现焦虑不安,继而神志模糊,进入昏迷,发生严重呼吸衰竭。

⑶血管舒缩中枢损害:

以延髓腹面内侧网状组织病变为主。开始面颊潮红,脉细速不齐,而后转微弱,血压下降,皮肤紫绀,四肢湿冷、循环衰竭,患者由极度烦躁不安转入昏迷。

3.脊髓延髓型较多见,兼有上述两型的症状。

4.脑型极少见。可表现为烦躁不安、失眠或嗜睡,可出现惊厥、昏迷及痉挛性瘫痪,严重缺氧也可有神志改变。

(四)恢复期及后遗症期急性期过后1~2周瘫痪肢体大多以远端起逐渐恢复,腱反射也逐渐复常。最初3~6个月恢复较快,以后仍不断进步,但速度减慢,1~2年后仍不恢复成为后遗症。若不积极治疗,则长期瘫痪的肢体可发生肌肉痉挛、萎缩和变形,如足马蹄内翻或外翻、脊柱畸形等。由于血液供应不良,局部皮肤可有水肿,骨骼发育受阻,严重影响活动能力。肠麻痹及膀胱麻痹大多急性期后就恢复,很少留有后遗。呼吸肌麻痹一般在10天内开始恢复,最终完全恢复。极个别需长期依赖人工呼吸器,脑神经受损复元需要一定时日,但很少留有后遗症。

脊髓灰质炎病毒_脊髓灰质炎病毒 -防治原则

简介

目前尚无特异的治疗脊髓灰质炎病毒感染的药物。对该病的控制主要依赖于疫苗的使用,被动免疫仅用于个别情况。

主动免疫

服用药丸

自50年代中期以来,一直采用Salk灭活疫苗及Sabin减毒活疫苗,免疫效果良好,极大地降低了脊髓灰质炎的发病率。Salk疫苗由三型病毒经甲醛灭活后混合制成,肌肉注射,可诱导机体产生中和抗体。其优点是便

于保存及运输,无减毒株返祖现象,且副作用较少。Sabin疫苗是用减毒变异株制成,采用口服,方法简便,不但可使机体产生液抗体。还能刺激肠壁浆细胞产生分泌型lgA,对野毒株有消灭作用,从而切断其在人群中的传播,因而Sabin 疫苗的免疫效果更好。另外活疫苗病毒排出体外,使接触者受到感染而获得免疫。但减毒活疫苗不耐热,保存及运输均需冷藏,而且有恢复毒力的危险,在免疫陷人体内易致麻痹。目前世界上大多数国家(包括中国)已将单价脊髓灰质炎活疫苗免疫改为三价活疫苗免疫法,即免疫对象口服三次三价活疫苗糖丸,每次间隔6~8周。其优点是不会漏服,服用次数少,免疫效果好。

被动免疫

用人免疫球蛋白来保护脊髓灰质炎病毒的接触者。此球蛋白往往含有三型病毒的抗体,及时给予可中和血液中的病毒。被动免疫仅用于做过扁桃腺切除的儿童、未经过免疫接种而又必须接触脊髓灰质病人的医务人员和亲属,以及未比免疫接种的孕妇等。免疫效果保持3~5周。

脊髓灰质炎病毒_脊髓灰质炎病毒 -研究进展

经过两年的辛苦劳作,科学家们首次合成出脊髓灰质炎病毒。这种人造病毒能杀死老鼠,并且很难将它们同自然病毒区分开。目前还不清楚合成类似天花这样的大病毒来制造生物武器的难度有多大。

脊髓灰质炎病毒是导致小儿麻痹症的罪魁祸首,其基因组是单链RNA。感染细胞时,RNA转译出一个大分子多聚蛋白,经酶切后形成一组较小的蛋白并向中枢神经系统发动进攻。尽管这个曾经猖獗一时的恶魔已经近乎绝迹了,脊髓灰质炎病毒还在全球实验室中保留着。

研究进展

美国斯托尼・布鲁克的纽约州立大学的病毒学家Jeronimo Cello, Aniko Paul和Eckard Wimmer构建了一个近乎完美的病毒复制品。由于RNA化学性质不稳定,研究组先制造了病毒的DNA版本。他们从生物技术公司购买了DNA的短小片段,并在DNA合成公司的协助下将它们连接起来。研究组插入19个标记区分自然病毒与合成病毒,然后利用酶将DNA逆转为RNA。无论是注入合成病毒还是自然病毒,老鼠都会在感染的一周后瘫痪,研究组在《科学》快讯的电子版发表了这一结论。但是,杀死一只动物需要1000―10000倍的合成病毒,研究组猜测是一个或多个标记阻碍了病毒的发作。

科学家们对这一研究的技术成果欢呼不已,但也有科学家对其隐含的危机深感忧虑。疾病预防控制中心的James LeDuc说,“化学实验室的研究人员制造病毒需要保持一丝冷静”。但是,他并不认为很快就能实现对诸如天花这样的病毒的重建,这类病毒有超过18.5万个碱基对。研究人员说,他们请教过的科学家们督促他们发表这篇文章。正如Cello指出的那样,“通过把这一结论公布于众,你们能警示当局……告诉他们生物恐怖主义者都能做些什么”。

也有人指出,这一发现意味着如果一个替代品能这么简单地被制造出来,那么消除这个星球上苦难的根源就是不可能的。美国军队传染病医学研究学院的天花学家Peter Jahrling 说,“它腐蚀了整个根除概念的基础”。

爱华网

爱华网