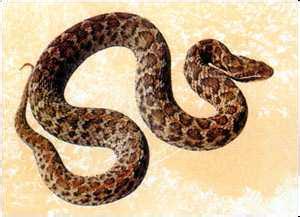

短尾蝮蛇,属于蝮亚科亚洲蝮属。全长雄性414+64mm,雌性344+48mm,头部呈三角形,有颊窝,体形较小,尾较短细。体背灰褐色或土红色,交互排列呈褐色圆形斑,亦有深浅相同的横斑及分散不规则的斑点,体侧有一列棕色斑点。是中国各地均有的一种小型毒蛇,它是中国分布最广、数量最多的一种毒蛇。

短尾蝮蛇是中国各地均有的一种小型毒蛇,它是中国分布最广、数量最多的一种毒蛇,是造成蛇伤的主要蛇种。一般不主动攻击人,但在受到攻击后常连续扑咬。蝮蛇属晨昏性蛇类,早晨和傍晚活动频繁。其食性很广,是广食性的蛇类,淡水鱼、蛙、蜥蜴、鸟、鼠类等均是蝮蛇喜爱的食物,该蛇也有食蛇习性。生殖方式为卵胎生。除食用外,有较高的医药价值。蛇胆、蛇皮都是上等的中药材,在临床上应用已有悠久的历史;改蛇的毒液是畅销药品――蝮蛇抗栓酶的主要材料。蝮蛇种源易得,适应性特别强,近年不断有蛇伤报导,与人们扩展旅游区,野外休闲的兴起有一定关系。

短尾蝮蛇_短尾蝮蛇 -地理分布

国内分布于北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、台湾、江西、湖北、湖南、四川、重庆、贵州、陕西、甘肃。国外分布于朝鲜半岛。

短尾蝮蛇分布区域

短尾蝮蛇生活在平原、丘陵、低山区或城镇结合部的田野、溪沟边和坟丘、灌木丛、石碓及草丛中,多盘曲成团,如狗屎样,故有“狗屎卷”和“狗屎蝮”之称。蝮蛇属晨昏性蛇类,早晨和傍晚活动频繁。其食性很广,是广食性的蛇类,淡水鱼、蛙、蜥蜴、鸟、鼠类等均是蝮蛇喜爱的食物,该蛇也有食蛇习性。生殖方式为卵胎生,每年的5~6月为交配期,每胎产2~12条仔蛇,产仔期在8~10月,初产仔期长约14~17厘米左右。

短尾蝮蛇_短尾蝮蛇 -鉴别特征

第一,全长雄性414+64mm,雌性344+48mm,背面浅褐色到红褐色,有两行深棕色圆斑,左右交错或并列,圆斑中央色浅,外侧常开放呈马啼形,有的标本还有一条红棕色脊线;眼后有一呈色眉纹,其上缘镶以黄白色边;尾后段黄白色,但尾尖常为黑色。吻棱明显;鼻间鳞外侧尖细笛向后弯;背鳞中段21行;腹鳞+尾下鳞167-196,平均180。有颊窝,有管牙。北京个体多圆斑左右相连。背鳞外侧及腹面鳞间有一行黑褐色不规侧粗点,略呈星状;腹面灰白色,密布棕褐色或黑褐色细点。

第二,蝮蛇的主要特征是头部呈三角形,有颊窝,体形较小,尾较短细。体背灰褐色或土红色,交互排列呈褐色圆形斑,亦有深浅相同的横斑及分散不规则的斑点,体侧有一列棕色斑点。腹面呈灰白或灰褐色,杂有黑斑。由于蝮蛇分布广,因此色斑的变异也较明显,主要随所栖环境干燥或湿润而有浅淡或深暗之分。其鳞片最显著的特征是鼻间鳞短而宽,体侧尖细,可与其他蛇种相区别。蝮蛇具管状毒牙1对,平时卧于口中,张嘴时则随之直立而起,咬住地害部位。

短尾蝮蛇_短尾蝮蛇 -繁殖特点

短尾蝮蛇的繁殖方式和大多数蛇类不同,系卵胎生。蝮蛇的胚胞在雌蛇体内发育成熟,仔蛇生出后就完全可以独立生活。由于蝮蛇这种生殖方式,使胚胞能受到母体更好的保护,所以其成活率很高(9月份以前出生的),对人工养殖非常有利。雌蛇产仔后体重明显减轻。

雌蛇产后的失重率与繁殖年龄和窝仔重明显相关。蛇龄小、窝仔重小,失重率也少;反之则失重率多。每年的5~9月为蝮蛇的繁殖期,每条雌蛇可一次连产10余条仔蛇。初生仔蛇一般体长14~19厘米,个别体长者达20厘米以上;体重多在7~12克左右。新生仔蛇当年蜕皮1~2次,体长增加1倍,体重达至2倍以上,就可以安全越冬。

初生仔蛇色斑差异很大,有人曾对100条孕蛇产出的仔蛇进行统计,其中33%左右的色斑;还有少数是一窝三种色斑的。与其他幼蛇明显不同的是,刚出生的仔蛇能马上爬行,以摆脱残余卵黄和蹭带脐带,一般10分钟后仔蛇便进行第一次蜕皮。蜕皮后的仔蛇体色鲜艳,色斑明显,尾尖呈黄色,腹部有脐孔和脐沟。蜕皮后的仔蛇活动迅速,反应灵敏,稍受惊动后便有强烈的攻击行为,能咬死并吞食比其体重稍大的幼蛙和幼鼠,并有毒液分泌。因此,不要徒手去抓拿,以免被咬中毒。

仔蛇虽出生后不久进行第一次蜕皮,且体长可增加10毫米左右。但仔蛇出生后,一般当年的体重和体长变化不是太大,只有到第二年的活动高峰期,体重和体长才有明显地增加。特别是9月份以后出生的仔蛇,由于冬眠前大多没有进食机会,所以越冬及翌年的死亡率相当高,达50%以上。为了避免仔蛇越冬出现过多死亡的现象,必须在越冬前让其有足够的营养积累,脂肪积累率要达到7%以上。出蛰后,要马上提供其喜食的饲料和饮水。此外,仔蛇越冬的温度宜保持在2~6℃左右。若在0℃以下时,仔蛇易死亡;温度高于冬眠温度时,仔蛇活动量会加大,体内的营养消耗较多,是不必造成翌年仔蛇较高的死亡率;湿度也是制约仔蛇死亡率的另一关键性问题,越冬环境的湿度易在65%~75%之间,大于这个数字,仔蛇易患皮肤霉烂病而死亡。在仔蛇的越冬期,一旦有鼠类入侵冬眠场所,也是危害仔蛇生存的另一大天敌,必须采取防范措施。

刚出壳的幼蛇,7~10天内不进食,多靠卵黄维持营养与消耗;待10天后才开始少量进食,但对食物比较挑剔。据观察,第一年秋天产下的幼蛇,即使当年吃不到食物,大部分也可成活。第二年6月中旬开始投喂蝌蚪和小泥鳅等食物,到10月中旬,仔蛇的成活率可达50%以上,平均增重3.3克,体长增长7.13厘米。饲喂时发现幼蛇对鸡蛋、蚯蚓、蚂蚱、黄粉虫及蛹都不吃,硬填也吐出来,没吐出来的也因不适应而死亡;幼蛇的投食频率,要根据其在不同季节的代谢情况而定。早春和晚秋的气温稍低,幼蛇活动迟缓,代谢缓慢,进食后约10~15天才能排出粪便。6~9月份是幼蛇的活动高峰期,其食欲强、代谢快,食后4~7天便有粪便排出。

短尾蝮蛇_短尾蝮蛇 -毒性及用途

短尾蝮蛇个体大小与排毒量的关系更为明显。通常情况下,个体较大蝮蛇的平均排毒量是个体较小者的5倍左右。如体长30~39.9厘米的,平均每条每次排毒为6.24毫克;体长40~49.9厘米的,平均每条每次排毒量为17.45毫克;而体长50厘米以上者,平均每条每次的排毒量多达31.98毫克。因此,同样是被蝮蛇咬伤,个体大小的排毒量却有着较大的差异。蝮蛇的适宜采毒季节是在每年的6~9月份,但以7~8月份为最佳月份,分布在南方的蝮蛇可适当提前。因蝮蛇在这个时期大量捕食,且体质健壮、比较活跃,其产毒量也高,但其蛇毒量与蛇本身代谢率高低密切相关。如进食不久的蝮蛇,其蛇毒已消耗很多,必然导致排毒量明显降低;若是蝮蛇长期未进食物,其蛇毒的积累量变明显增多。

蝮蛇毒是一种略带黄色透明的液体,黏性大且有一些小颗粒状物。经生化部门测定其含水量为50%~75%,比重在1.03~1.10之间。蝮蛇咬伤1次放出的干物重量是25毫克。被蝮蛇咬伤后,应立即注射抗生素毒血清,此药对该蛇咬上有特效。

蝮蛇的毒液是其捕食、消化和自卫的秘密化学武器,也是临床上良好的镇痛、止血药品。蛇毒的镇痛作用虽慢但持久,安全范围大,长期应用不会成瘾。对三叉神经痛、坐骨神经痛、肋间神经痛以饥饿性癌肿痛和麻风神经痛等病症的止痛作用显著;对血友病、子宫出血等也有很好的疗效。蛇毒中还含有多种溶细胞素,目前有关科学家已致力于这方面的研究,以期攻克癌症。

短尾蝮蛇毒液蝮蛇毒味混合毒素(中医称为风火素),是含血循毒较多、含神经毒较少的一种混合毒。此毒除用于制造抗蝮蛇毒血清外,还用于制作蝮蛇注射液及一些溶栓制品,现已广泛用于临床。临床上常用于治疗肺结核、慢性骨髓炎、红斑狼疮、癌症、喘息性支气管炎等症。另外,对各种免疫功能低下、慢性感染、慢性消耗性疾病均有明显疗效。

此外毒液中除了毒素成分以外,还有许多复杂的成分,其中就含有促进消化作用的多种酶。当蛇毒注入地对动物体内,这些酶就开始先期分解动物组织。有关科研人员曾做过试验,毒蛇捕食鼠后3~7天即完全消化和吸收,仅排出毛和爪的残渣部分;而采毒后捕食的,则2~3天即排出完整的鼠。鼠仅仅是发酵而未被其很好地消化吸收。因此可证明毒蛇的毒腺是重要的消化腺,在毒蛇的消化过程中起着促进消化的作用,这也是与无毒蛇生理机能明显不同的地方。

短尾蝮蛇_短尾蝮蛇 -摄食特点

短尾蝮蛇属惰性蛇类,喜静不喜动,活动比较缓慢笨拙,捕食常采取突然袭击的方式。即选择舒适位置盘蜷不动,头在中间并稍稍抬起。由于身体有以假乱真的保护色而不易被xi奥动物发现,当有蛙、鼠或小鸟等食饵从其旁经过时,蝮蛇通过颊窝和舌头很远就能发现。一旦达到捕捉距离即突然弹出头部攻击,用毒牙迅速咬住猎物稍等片刻才松口。猎物被咬后即刻中毒,挣扎动作缓慢,蝮蛇跟随其后直到动物不能动时才慢慢吞食。

在人工饲养条件下,蛇园内可饲养一些蝮蛇喜食的小动物,供其自由捕食。无论是长江流域的蝮蛇,还是产在东北的北方蝮蛇,大多喜欢捕食鱼类。饲养季节可每天傍晚将购来的淡水小杂鱼摊在木板上或地板砖上,放在蝮蛇经常出没的地方及蛇窝附近,蛇嗅到鱼腥味即刻出窝觅食,有时会倾巢出动,场面非常壮观。大规模饲养蝮蛇时,根据蝮蛇对鱼腥味有较强的识别功能这一特性,可将动物的下脚料如猪肺等切成小块与碎鱼块混合搅匀后,大部分蝮蛇十分爱吃。但也有一少部分喜食活的动物,对人工投放的死食不太感兴趣,这部分蛇可去饲料池捕获活得小鱼、泥鳅或蛙类。饲养中不提倡人工填喂。一旦形成规模(哪怕是小规模),填喂是不现实的。

短尾蝮蛇的食性与栖息场地能提供的食物种类有关,很容易形成惯性食物。蝮蛇的食欲较强,且进食量很大,一条成年蝮蛇可连吞3~5只麻雀或小白鼠等。但其消化食物的速度很慢,每吃一次要经过5~6天才能消化完毕,消化的高峰多在进食后的1~2天。蝮蛇的消化速度与环境有直接关系。当温度达到25~28℃左右时,消化最快;低于15~18℃时,消化缓慢;低于10℃时,则不吃食物,给其强行填食也不消化,很快便吐出来。在不太饥饿的情况下,一般不捕食;30℃以上进窝栖息不动,直至温度适宜方才出窝觅食。

短尾蝮蛇_短尾蝮蛇 -南北差异

短尾蝮蛇的活动有一定的自然规律,属晨昏性蛇类。大多傍晚5时左右出窝活动捕食,至早晨9~10时左右回窝休息。但我国地处温带、热带及亚热带,一年四季寒暑变化明显,蝮蛇的活动也表现出明显地南北地域差异。长白山地区的蝮蛇冬眠期比较长,从10月上旬开始入蜇,到翌年5月上旬才陆续出蛰,冬眠期为7个月左右。而处在南方地带的蝮蛇活动期较长,从3月末~11月末,长达8个月之久,且5~10月为活动、觅食、蜕皮和增重的高峰期。

蝮蛇一般出生在2~3年达到性成熟,雄性蝮蛇比雌性蝮蛇的成熟期早,小型蝮蛇比大型蝮蛇成熟期早。生活在北方寒冷地带的蝮蛇性成熟要晚些,尤其是产地在东北地区的,性成熟时间还要延迟;而南方省(区)的蝮蛇性成熟要提早很多,这是最为明显的南北差异。此外,北方蝮蛇冬眠的死亡率有时高达43%以上,而南方蝮蛇则低于这个数。

短尾蝮蛇_短尾蝮蛇 -温度影响

在此值得一提的是,一天之中如果气温变化较大,蝮蛇的活动时间也不尽相同。天气冷时,它只在中午前后出窝活动;气温达到25℃以上时,在上午9时和下午3时活动较多;在气温超过30℃以上时,则于清晨和黄昏活动频繁,中午却很少出来活动。

蝮蛇是变温动物,温度当然是决定蝮蛇活动的一个主要因素。因其体温随着气温的升高而上升,当外界气温升到28~30℃时,常常盘曲不动;高于30℃以上即开始骚动不安,呼吸加快;高于36℃则有剧烈窜动行为,呼吸急促;一旦高于40℃时,即会出现大批死亡。虽然蝮蛇可以生活在2~38℃的范围内,但其最佳的生长温度为20~28℃。低于10℃时无进食欲望;5℃以下便会进入冬眠。蛇岛蝮蛇的耐寒能力强于东北蝮蛇,气温在4℃以下也出来活动,0℃才是它的活动最低限度。

短尾蝮蛇_短尾蝮蛇 -咬伤措施

蝮蛇是中国剧毒蛇类中分布最广的一种,约占各类毒蛇咬伤的50%以上,其中在江、浙两省及东北林区的危害最大,为此必须充分认识到防治蝮蛇咬伤的重要性。下面将蝮蛇咬伤常用的中成药详介如下:

(1)南通蛇药和解毒片(片剂)适用于各种毒蛇咬伤及蝎子、蜈蚣等毒虫咬伤,特别适用于蝮蛇咬伤。用法:首次量各20片。现将药片捣碎,用酒50毫升(不会饮酒者可用开水吞服)加等量温开水,以后每隔6小时服10片。

(2)上海蛇药(片剂、针剂)对蝮蛇、五步蛇、蝰蛇、烙铁头、竹叶青等咬伤均有效。用法:可单独使用,如与冲剂配合使用疗效更佳。首次服10片,以后每小时服5片,病情减轻可改为6小时服5片。一个疗程3~5天,病情较重可酌情增加。

若使用本药的针剂,可1号注射液和2号注射液结合使用,其功效与片剂相同,与冲击配合使用疗效更佳。1号注射液第一天每4小时注射2毫升,以后每日3次,每次2毫升,总重约20~30毫升。一般给予肌肉注射,必要时可以加入5%~10%葡萄糖溶液500毫升中实施静脉滴注,或用25%~50%葡萄糖溶液20毫升稀释后静脉缓慢推注。使用2号注射液每4小时或6小时肌肉注射2毫升,一个疗程3~5天。

蛇毒丸

另外,冲剂配合片剂和注射液在一起,作用效果更佳。首次服2包,开水冲服,以后每日3次,每次1包,一个疗程为3~5天。

(3)蛇伤解毒片(注射液)对中国常见毒蛇咬伤均有效。用法:片剂首次20片,以后每4~6小时内服7~10片,中毒症状好转后酌情减量,连服5天。针剂首次8毫升,在伤口周围及结扎上端注射,以后每6小时1次,每次肌肉注射6毫升,全身中毒症状减轻后改为口服片剂。

(4)群生蛇药(水剂、针剂)适用于蝮蛇,亦可用于五步蛇、眼镜蛇、竹叶青、烙铁头、银环蛇大毒蛇咬伤。用法:水剂首次服量为20毫升,以后每次10毫升,每日3~4次。针剂首次量4毫升,以后每次2毫升肌肉注射,每日4~6次。重症患者酌情增加剂量,儿童剂量酌减。水剂和针剂视中毒病情需要,可单独或合并使用。

(5)广州蛇药(7118#蛇药为片剂)适用于蝮蛇、银环蛇、眼镜蛇、眼镜王蛇、竹叶青等毒蛇咬伤。用法:首次14~20片,重症者首次加倍,以后每3~5小时7片,用温开水送服。

(6)祁门蛇药(片剂)适用于蝮蛇、五步蛇、竹叶青、眼镜蛇、金环蛇、银环蛇咬伤。用法:首次12片,每日4次,以后每次服8~10片。

(7)青龙蛇药(片剂)对各种毒蛇咬伤有效、对毒蜂、蜈蚣等蜇伤也有疗效。用法:每次服10~20片,每日4~6次,冷开水吞服,首次用量加倍。

(8)精致抗蝮蛇毒血清(注射液)该药是从免疫马的血清中提纯出来的球蛋白溶液。为了防止过敏反应,用钱可作皮试。使用中,同时加入地塞米松10~30毫升注射,可减少或减轻过敏反应的发生。用法:取该血清6000单位,加入5%~10%葡萄糖溶液或生理盐水静脉点滴。注:在蝮蛇咬伤出现少尿期,抗蝮蛇毒血清是否仍需应用,临床报道认为应用仍有助于防止或减轻肾实质性损害。

短尾蝮蛇_短尾蝮蛇 -相关词条

眼镜蛇

蛇王

蚂蚁

老虎

动物

狮子

生态平衡

自然

短尾蝮蛇_短尾蝮蛇 -参考资料

(1)http://www.cwca.org.cn/Index.htm

(2)http://www.njyl.com/index.asp

(3)http://www.njyl.com/index.asp

爱华网

爱华网