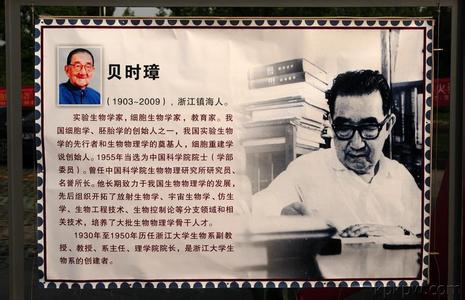

贝时璋(Shitsan Pai;1903.10.10~2009.10.29),实验生物学家、细胞生物学家、教育家,中国细胞学、胚胎学的创始人之一,中国生物物理学的奠基人。贝时璋早年从事无脊椎动物实验胚胎学和细胞学的研究,1957年成立北京实验生物研究所,曾任中国科技大学研究生院生物教学部主任、中国动物学会理事长、浙江大学生物系主任等。

贝时璋_贝时璋 -往事略集

1903年出生的贝时璋院士是1948年遴选的中央研究院第一批院士,也是最年长的中国科学院院士。

过了百岁之后,贝时璋的味觉、嗅觉和触觉功能还很好,只是从1999年96岁开始,他的听觉和视觉功能逐渐萎缩。与人对话时,就由家人用水彩笔写大字给他看,或者用手指写在老人的手心里。贝时璋用放大镜细细看每一个字,偶尔碰到字数多的问题也会提抗议:写得简单一点嘛!

贝时璋

贝时璋一生没有生过大病,98岁之前没有住过医院,除了正常的体格检查

,他是不去医院的,平常几乎不打针吃药。

总结自己的长寿经验时,贝时璋认为主要得益于4个方面:淡泊名利,宽厚待人,适当运动,注意营养。

从中关村北一条的住所到中国科学院生物物理研究所,来回3000步,这条路贝时璋走了整整40年。今天,这位年逾百岁的资深院士虽说已不再往返于这两地之间,但前几年,他仍坚持每天在自家室内、走廊和阳台上走3000步,以模拟从家里到实验室的路程所走的步数。自己还编了一套操,按摩手脚、头部,活动身体各个关节,每天操练两次。从小就热爱劳动的贝时璋始终把自力更生挂在嘴边,以尽量减少别人的负担。

在饮食上,他的原则是早上吃得饱,中午吃得好,晚上吃得少;不挑食,荤素搭配,讲究营养和热量,吃饭要讲究蛋白质、脂肪、碳水化合物、矿物质的搭配。除一日三餐,他基本上不吃零食;除水果外,不吃生冷食物,饭菜全吃热的,所以从来不闹什么肠胃病。

贝时璋在德国留学时,学生中盛行吸烟,他也学会了吸烟。烟一直吸了60年,到20世纪80年代初,说戒烟,便从此再不抽烟。他也从不吃其他补药和营养品,只是每天坚持吃4片复合维生素B、6片维生素C。之所以每天坚持吃复合维生素B和维生素C,贝时璋认为根据自己的细胞重建理论,维持好细胞解体和细胞重建的平衡,是对抗肿瘤和心血管疾病以及维持和提高脑功能的重要环节;而细胞解体和细胞重建的平衡,是靠机体氧化、还原系统作用的平衡来维持。吃一定量的复合维生素B和维生素C,就可以维持氧化、还原系统作用的平衡,从而可以对抗肿瘤和心血管疾病以及维持和提高脑功能,保持健康。

贝时璋喜欢和年轻人相处。在他身边就活跃着一群年轻人,贝时璋和他们在一个课题上共同研究交流,合作非常愉快。贝时璋认为老年人除了和老友交往之外,还要多交“忘年交”。年轻人朝气蓬勃,奋发向上,头脑敏捷,接受新鲜事物快,多和年轻人交朋友,能使老年人萌发童心,可以调节心理,保持愉快心情,消除孤独、寂寞、烦躁、忧郁等不利于健康的情绪。这就是一位世纪老人、一位生物学家的养生“秘诀”。二家乡,是每个游子心中美好感情的载体,是游子珍藏心底的绚丽多姿的童年记忆。贝时璋年少时便离开家乡,如今老了依旧一口浙江腔的普通话,“北京蹲了几十年了,北京话就是讲不好”。

青少年时代,贝时璋在汉口和上海读书,那时每年寒暑假,他都要回家。

贝时璋

贝时璋时常对人回忆从前,回忆他每天上私塾都跳跃着走过小镇的那座青石板小桥,走过

开满油菜花的乡村,绿色的树上结满了香甜的果子,而私塾旁那棵百年老槐树则是他童年的乐园。讲起儿时的趣事,贝时璋一下子变得年轻了,脸上浮现出生动的笑容,浓浓的思乡之情溢于言表。

1903年10月10日,贝时璋出生在浙江宁波镇海县一个世代种地打鱼的家庭。贝时璋的祖父是位贫苦渔民。童年时,贝时璋常听说乡镇渔民出海打鱼,翻船丧生、家破人亡的事情,使他感触很深。父亲小时给人放过牛,后当学徒、店员,又到汉口开小店,最后在德商干泰洋行“买办间”当一名中国账房,以其微薄的收入养活全家。小时候的贝时璋沉默寡言,却勤于思考,从小到大,不论遇到什么事情,总要问个为什么。

父亲有时会带小贝时璋到上海办事。那些贝时璋从未看过的新鲜景象常常促使他不停地提出疑问并冥思苦想。他看见过拉纤人,看见过船老大把橹摇得飞快,可江上那条“江天火轮”大船却让贝时璋感到奇怪:没有拉纤人和摇橹的船老大,“江天火轮”怎么会动呢?船舱里没有灯油,灯怎么就能亮了呢?贝时璋百思不得其解。在大上海,贝时璋看到了更多新奇古怪的事:黄包车与乡下的独轮车不同,黄包车是人在前面拉,独轮车是人在后面推;繁华的南京路上,商店橱窗有个木头的、黄头发、会自己转动的“洋模特”。贝时璋看呆了,他不明白木头人怎么会自己转动。贝时璋还在姑妈家看到了真正的电灯,这电灯依靠“扳头”,一上一下扳动使它一亮一灭。贝时璋想,乡下要有这玩意儿就方便多了。每次到上海,贝时璋都觉得大开眼界,他心中涌起无限的遐想,也不断开启着他心中好奇与探索之门。

父亲言语不多,但平时喜欢读书,生活很有规律。他经常告诫贝时璋存放东西要有固定的位置,以免乱找乱翻浪费时间。在父亲的影响下,贝时璋从小养成了良好的生活习惯,东西从不乱摆乱放,柜子里的衣服也叠得整整齐齐。

因家境贫寒,贝时璋8岁才进了家乡的“进修学堂”上学。母亲为了摆脱“目不识丁”的痛苦,对他上学寄予很大希望,特意租了一套上学礼服,有红缨帽、天青缎外套和黑缎小靴,把他像模像样地送进了学堂。母亲曾对贝时璋一字一句地说:“儿呀,男人要成大器就得有文化,阿姆(妈妈)没文化苦了一辈子,你一定要给阿姆争气,好好读书,做一个有出息的男人。”第一天上学,先拜孔夫子,接着开笔老师刘楚臣教“天地日月,山水土木”,用墨笔描红字本。当时贝时璋很高兴,日常看见的东西都可以用字写下来,这多好!

两年后,贝时璋转学到另一个较大镇子的“宝善学堂”。4年后,以优异成绩考进了中学。

1915年,贝时璋的父亲改做生意后,去汉口开铺子,就把贝时璋接到汉口,送到德国人开办的德华中学去念书。这所学校大多使用德文教材,除国文、史地外,其他课程都由德国老师担任。3年半后贝时璋就结束了中学的学业。

贝时璋

1922年3月,在父母的全力支持下,贝时璋赴德国留学,踏上了探索生命的科学之旅。在回忆自己的生活道路时,贝时璋对父母充满了感激之情,他说:“父母的教诲使我受用终身,我把父母勤劳节俭、宽容厚道的精神作为自己的座右铭,意志坚定,排除一切困难,为科学事业奋斗终生。”三“夫天地者,万物之逆旅,光阴者,百代之过客,而浮生若梦……”说起对生

命科学的最初兴趣,贝时璋印象很深的便是小时候念过的李白的这首《春夜宴桃李园序》。李白在另一篇文章中写的“混沌初开,乾坤始奠,气之清轻,上浮者为天,下沉者为地。”对贝时璋的影响也很深,他觉得很有哲理,认识到天地宇宙是自然开辟的,不是神造的。

而在汉口德华中学的学习则使贝时璋得到理科知识的启蒙。当时学校备有许多册《理科书本》,书中几乎什么都有,如天文、物理、化学、矿物、植物、动物以至人体方面有关内容。虽然都很浅,但知识面较广,且有系统。贝时璋很爱读这些书,从中学到不少关于理科方面的启蒙知识。

1918年秋的一天,15岁的贝时璋在汉口华景街旧书摊上买到一本德文原版书――E.菲舍尔着的《蛋白体》,读得很感兴趣,虽然一知半解,但初步懂得蛋白体对生命是很重要的,也使他对与生命有关的科目发生了兴趣。谁能想到,就是这本描述蛋白质结构和组成的通俗浅显的书,像磁石一样吸引着贝时璋的心。1919年春,他违背了父亲要他进洋行工作的意愿,考入了上海同济医工专门学校(同济大学前身)。入学后,先在德文科,经过半年德语深化学习,贝时璋顺利升入了同济的医预科。

在此期间,给贝时璋印象最深的,也使他受益最多的是当时教解剖学的鲍克斯德老师,他授课不带稿,也不发讲义,讲课时,用图谱和实物相互对照,讲解之细致生动,教学之认真负责,使贝时璋对形态学产生了浓厚兴趣。

1922年,贝时璋留学德国。德国福莱堡大学承认同济医工专门学校医预科的学历,可以立即转入医科,而贝时璋却改了“行”,先后在福莱堡、慕尼黑和土滨根3个大学学自然科学,并以动物学为主修。在北海和波罗的海拥抱的美丽土地上,贝时璋成天与书本和仪器为伍,以实验室为家,刻苦攻读。他不但学习了生物学的课程,还学了物理学、化学、地质学、古生物学等许多门课程,又自学一些数学,并寻找一切机会参加实验或野外实习,这些大学的学习活动使贝时璋受益匪浅。

贝时璋

1924年初,土滨根大学动物系的导师给贝时璋提出了博士论文题目:《两种寄生线虫的细胞常数》。经过深入思考,贝时璋提出寄生的线虫不适合做实验,因为不能培养,且虫体太大,细胞数目太多,又不透明,做实验很困难;而以自由生活的、长在醋里的线虫--醋虫作实验材料,可用稀释的醋

培养,个体小,细胞数目少,又透明,便于观察,有利于做实验。导师同意了他的意见。这样,贝时璋顺利地对醋虫的生活周期、各个发育阶段的变化、细胞常数、再生等进行了实验研究。于1927年、1928年发表两篇论文,其中一篇《醋虫生活周期各阶段及其受实验形态的影响》是他的博士论文。贝时璋的博士论文显示了他非凡的才华,得到高傲的德国生物学界权威人士的赞誉。权威的大生物学家J.W.Harms向贝时璋的导师发去了贺信,祝贺他培养了一名杰出的生物学人才,并在自己的论文内引用了贝时璋的一大段论文内容。1928年3月1日,贝时璋完成了从本科到博士的“三级跳”,戴上了第一顶自然科学博士学位桂冠。但贝时璋毕竟初涉生物学界,有人戏称他为“银博士”。1928年到1929年,贝时璋在土滨根大学动物系任助教,在著名的实验生物学家J・W・哈姆斯指导下从事科学研究。

贝时璋在德国一共待了8年。这8年,他学会了科学研究的方法和技术,掌握了学术思想,积累了研究工作的经验,同时也形成了自己的研究风格。他注重秩序,什么事情都细致周密,有条不紊。他不轻易发表论文。工作做完了,论文写出初稿了,他总是那么放着,不急着拿出去,总在反复推敲,或者补充实验。他的论文也总是写得尽可能短。

在那个年代,还没有共聚焦或双光子显微镜,贝时璋用的Leitz光学显微镜,所有制片都是手绘。他的论文含80张这样精细的绘图,每张图都非常逼真,看后令人赞叹。

50年后,即1978年3月,由于贝时璋长期工作在科研第一线,并在科学研究中获得卓越成就,土滨根大学再次授予他自然科学博士学位(“金博士”)。又一个10年过后,在1988年3月,土滨根大学第三次授予贝时璋自然科学博士学位(“钻石博士”)。世界上获土滨根大学如此青睐者仅贝时璋一人。

当初,贝时璋初露头角,引起德国学术界的重视。注重技术效益和学术竞争激烈的西方社会,自然会千方百计挽留这位年轻的人才。然而,物质上的诱惑,导师的相劝,都没有动摇贝时璋回国效力的决心。

1929年秋,贝时璋离别土滨根大学回到贫穷落后的祖国。在当时的中国谋个适当的职业绝非易事,但经过一些曲折,贝时璋于1930年4月在杭州筹建浙江大学生物系,8月被聘为浙江大学副教授,担任系主任。在教学之余,贝时璋仍然在科学领域执着探索。

在长达80多年的科学探索生涯里,贝时璋获得了许多科学成果,他的主要研究工作包括动物的个体发育、细胞常数、再生、中间生、性转变、染色体结构、细胞重建、昆虫内分泌腺、甲壳类动物眼柄激素等方面,其中尤其以关于细胞重建的研究最为突出。

从在德国留学时起,贝时璋就开始了实验细胞学的研究工作。1932年春,贝时璋在杭州郊区松木场稻田的水沟里观察到甲壳类动物丰年虫的中间性,这一现象是新的细胞繁殖方式和途径的发现,打破了细胞只能由母细胞分裂而来的传统观念。贝时璋将此种现象称为“细胞重建”,并于1934年在浙江大学生物系的一次讨论会上报告了这项研究结果,发表了名为《丰年虫中间性生殖细胞的重建》的论文,从此奠定了贝时璋作为中国著名细胞生物学家的学术地位。四在浙江大学20年,贝时璋先后担任副教授、教授、系主任、理学院院长,培养了众多学生,推进了中国生物科学的发展,影响深远。贝时璋不仅是一位杰出的教育家,也是一位卓越的科研组织者、领导者。

中华人民共和国成立后,为协助筹建中国科学院,贝时璋奔走于北京、杭州之间。1950年离开浙江大学到上1954年1月,中国科学院建立学术秘书处,贝时璋被调任学术秘书处学术秘书。贝时璋将实验室迁往北京。

贝时璋

那段时间,贝时璋把大量的精力和时间都放在了科学组织工作方面。他是组建中国科学院最初的倡议者之一,也曾参与制定了新中国科学事业发展的很多重要规划。

生物物理学是20世纪中叶以后逐渐形成的一门新兴边缘学科。早在20世纪40年代,贝时璋就洞察到物理学和生物学相互渗透的大趋势,深信生物学必将从描述性科学向定量性科学转变。到了50年代,他匠心独运地组织物理学家、化学家和数学家合作共事,把物理科学的思想、方法和概念运用到生命科学研究中去,于是,生物物理学便在中国应运而生了。

1958年,在中国科学院领导下,由贝时璋负责在北京实验生物研究所基础上组建中国科学院生物物理研究所,贝时璋任研究员兼所长,这标志着生物物理学作为一门独立的学科在中国正式确立,并为其后来的蓬勃发展奠定了坚实基础。

1964年,贝时璋领导了全国第一届生物物理学学术会议,并在大会上报告了“生物物理学中的若干问题”,指出生物学与物理学相结合是自然科学发展的必然趋势,这种结合会像生物学与化学结合那样,在生物学领域产生一系列重大发现。在他的领导下,1980年在北京成立了中国生物物理学会。在学会成立大会上,贝时璋众望所归地当选为中国生物物理学会理事长。1985年,《生物物理学报》创刊,由已届耄耋之年的贝时璋担任主编。

在国际航天事业刚起步之际,贝时璋高瞻远瞩地创建了宇宙生物学研究室,与有关部门合作,在1964到1966年两年间发射了5枚生物探空火箭,并成功回收了搭载的生物样品和实验动物。

经历了近一个世纪的探寻,探讨生命的本质,而这种深刻而立体的认识与年轻时是不能相比的,那时可能只对一个单薄的独立的生命感兴趣。21世纪是生命科学全面深入发展的时代,人类追求长寿已不再是一种梦想。

贝时璋学识渊博,他的学术兼职也很多。对于自己分担的所有社会工作,他无不奋力完成。鉴于贝时璋在科学上的突出成就,2003年,国际小行星中心和国际小行星命名委员会根据中国国家天文台的申报,正式批准将该台于1996年10月10日发现的、国际永久编号为36015的小行星命名为“贝时璋星”。

贝时璋_贝时璋 -主要论着

1 Shitsan Pai.Lebeuszy klus der Anguillula aceti Ehrbg.Zoologischer,1927,74.

2 Shitsan Pai.Die Phasen des Iebenszyklus der Anguillula aceti Ehrbgandihre experimentell-morphologische Beeinflussuny.Zeitschrift fur wis-senschaftliche Zoologie,1928,131.

3 Shitsan Bai.Regeneralionsversuche an Brachionus pala(Rotatorien).Sci-ence Reports of National Chekiang University,1933.

4 Shitsan Pai.Das Problem der Zellkonstanz in Beziehung zur Regenera-tion.Science Reports of National Chekiang University.1933.

5 Shitsan Pai.Diploide Intersexe bei Chirocephalus nankinensis.Science Record,1942,1:187.

6 Shitsan Pai.Uber die Tran formation der Genital-zellen bei den Chiro-cephalas-Intersexenlibid,1943,2:573.

7 贝时璋.从分子生物学看实验动物学的发展.生物科学动态?1964(2):17―23.

8 贝时璋.生物物理学若干问题.第一届全国生物物理学术会议汇刊,北京:科学出版社,1965:13―21.

9 贝时璋,对中国生物物理学发展的几点希望?生物科学动态,1980(4):1―9.

10 贝时璋.在生物物理的研究中要重视环境物理因素对生物的作用,中国生物物理学会第四届全国学术会议综述报告.北京:科学出版社,1983.

11 贝时璋.细胞重建,第一集论文集.北京:科学出版社,1988年.

12 贝时璋.在生物物理研究中值得注意的几个问题.生物物理学报,1989,5(2):213―218.

贝时璋_贝时璋 -提问回答

生活态度

●你的人生格言?

○业精于勤,行成于思。

●您最大的优点和缺点

○优点:淡泊名利,心平气和,博览群书,知识广泛。缺点:爱面子,怕得罪人。

●您最大的心愿?

○希望21世纪成为世界和平、人类幸福的世纪。

●您做人的准则是什么?

○宽容厚道。

●您最不愿做的事?

○说假话,不真实,盛气凌人。

●您是如何与他人保持良好的协作关系的?

○平等待人,互相帮助。

●当您工作或生活遇到挫折时,您是凭着怎样的信念坚持过来的?

○人的一生,不论是工作还是生活都不会一帆风顺的,总会碰到各种挫折和困难,甚至是艰险,但决不能灰心,不能向困难低头,要勇往直前,才能取得胜利。

●您对青年一代有什么寄语?

○一个真实的科学家是忠于科学,热爱科学的。热爱科学,不是为名为利,而是求知,爱真理,为国家做贡献,为人民谋福利。

理想事业

●您所从事的专业是自己选择的,还是受长辈、朋友的影响?

○是自己在学习和科研工作中经过了不断实践而确定的。

●您大学所学的专业是什么?后来又从事了哪些学科的研究?

○大学学动物学专业。后来又从事胚胎发育和细胞学的研究。

●在人生的几个阶段中,哪个阶段所受的教育对您走上科学研究的道路有重大影响?

○在德国福莱堡、慕尼黑和土滨根三个大学学自然科学,听了许多门有关自然科学方面的课程,如物理、化学、地质学、古生物学、植物学、动物学及其某些分支学科等,参加实验和野外实习,有时还自学一点数学,为以后走上科研道路打下了基础。

●您是怎样培养科研能力的?

○重视亲自做实验,不论实验中出现什么问题,一定要有恒心和毅力,坚持到底。

●您在什么年龄段思维最活跃?

○1925―1929年,即22―27岁。

●您在科研和教学工作中最出成绩的年龄?

○1939―1945年,即36―42岁。

●您最感自豪的事情是什么?

○一生光明磊落,没有做对不起人的事。

●您目前最想做的事?

○将想做的工作能够实现。

童年回忆

●您父母对您有哪些影响?

○我母亲虽不识字,但勤劳节俭,宽容厚道。我从出生到12岁一直在母亲身边,夙受养育教诲,对我影响很大,我一直感恩不尽,铭记终生。

●您什么时候开始读书?哪本书对您影响最大?

○1911年,我在憩桥贝氏宗祠内的“进修学堂”上学,以后在“宝善学堂”上学,学《古文观止》多篇,曾读李白的“春夜宴桃李园序”一文,其中头几句:“夫天地者,万物之逆旅也;光阴者,百代之过客也。而浮生若梦,为欢几何……”给我印象很深。

贝时璋

●您童年时代最喜欢做的事是什么?

○看书学习和参加一些劳动。

●在中学时,您最喜欢哪科?是否偏科?

○中学时,学校备有许多册《理科书本》,如天文、物理、化学、矿物、植物、动物以及人体方面有关内容,我从中学到不少关于理科方面的启蒙知识。在中学时不偏科,哪科都重要。

●是什么原因使您对科学产生了兴趣?

○青少年时,由于广学博览和不断思考,对科学产生了兴趣。以后在大学,通过实践,更加深了兴趣。直到现在已100多岁了,还在不断学习和思考问题。

情感生活

●您最喜欢的娱乐和休闲方式?

○喜欢字画。

●您最喜欢的书籍?

○科技书刊。

●您对子女的基本要求是什么?您对子孙教育有什么成功经验?

○对子女要求是勤奋节俭,宽容厚道。

●一天中,您最喜欢何时工作?其他时间如何支配?

○上午工作。其他时间看各种报纸,锻炼身体。

观点看法

●解放前中国大学教授与普通工人的工资比例大约为40:1

○5:1。

●您觉得天资与勤奋,对学习各有多大影响?

○天资与勤奋都重要,但只有天资而不勤奋学习,不一定能学好。如天资差一点,但能勤奋学习,也能学习得很好。

●您认为怎样才能培养参与21世纪竞争的创新人才?

○从小要进行素质培养,对年轻人要严格,老师和家长要言传身教。

●可否谈谈您是怎样培养和挑选学科接班人的?

○培养德才兼备,思想活跃的年轻人。未来与思考●您认为解决中国环境问题的关键是什么?

○解决中国环境问题,是个综合的问题,要通过综合性的科学研究,才能了解和找到解决的途径。

贝时璋_贝时璋 -长寿之道

贝时璋98岁以前没有住过医院,除了正常的体格检查,他很少去医院,很少打针吃药。问起他的养身之道,他总结了四条:淡泊名利,宽厚待人,适当运动,饮食清淡。

贝时璋

贝老是国宝级科学家。他认为,作为万物之灵的人必须依附群体生活,才能保持旺盛的生命力。多和年轻人交朋友,能萌发童心,调节心理,保持愉快心情。他热情扶持中青年科技人员,鼓励后辈脱颖而出。他与许多“忘年交”,共同研究课题,相交甚欢。贝老的好脾气和对人的亲和力仿佛是天生的,不管对谁他都彬彬有礼。2004年,在贝家服务几十年的老保姆李妈回安徽养老,贝老送上3万元养老钱和2000元路费,祝她过一个幸福的晚年。他一生过着清贫的生活,知足常乐,对物质要求不高。他家的家具十分简单,家用电器很一般。衣装整洁而随意,一件衣服可以连续穿十几年,说旧衣服穿惯了,觉得舒服、贴心。他说“学问要看胜似我的,生活要看不如我的。” 他不像很多人那样迷信运动,不练功,不吃零食和保健药物。从他家到研究所往返3000多步,他以步当车整整走了40年。近些年他不再往返于两地之间,他在自家室

内慢走,每天操练两次自编的活动关节的体操。能够自理的,如穿衣、穿鞋、擦桌扫地、收拾床等都不依赖别人,日常生活坚持自力更生。把做点家务事视作“运动”,当作人生乐趣。对饮食的唯一要求是清淡,有什么吃什么,从来不挑剔。更重要的是他有一个人人羡慕的温馨和睦的家庭。贝老的夫人程亦明,是他亲密的伴侣和同行,为他营造了一个大后方。1995年,91岁的程亦明与世长辞。

一个是继续完成细胞重建理论的研究,另一个是总结80年来科研教学的经验。工作是老人最大的乐趣。今天,贝时璋仍然关心着生物物理学的发展。

贝时璋_贝时璋 -贝氏年表

童年、少年1903年 10月10日,生于浙江省镇海县(今宁波市镇海区)北乡憩桥镇。祖父是贫苦渔民,父亲是店员。

1911年 春,进镇海县憩桥镇进修学堂。

1913年 秋,进修学堂停办,进镇海县贵驷桥宝善学堂。

1915年 秋,进湖北汉口德华学校。

1917年 德华学校改为汉口第一中学。

1918年 冬,汉口第一中学停办。

1919年 春,进上海同济医工专门学校(同济大学前身)德文科。秋,升入上海同济医工专门学校医预科。

留学德国八年1921年 秋,同济医工专门学校医预科毕业后,赴德留学,进德国福莱堡大学。

1922年 秋,转德国慕尼黑大学。

1923年 秋,转德国土滨根大学,不但学习了生物学的课程,还学了物理、化学、古生物学和地质学,给研究工作带来很大好处。开始科研工作,研究动物的个体发育、细胞常数和再生。

1925年 选定一种长在醋里的线虫醋虫(Anguillula aceti)作为理想的实验材料。开始研究醋虫的生活周期和实验条件对生活周期各个阶段醋虫形态上的影响。重视实验方法与技术,学习吹玻璃的技术,吹制实验用微体操作玻璃器 - 微玻璃针、微玻璃管等。欣赏导师哈姆斯教授关于生物的多样性的观点,以及用发展的观点,从时间、空间等各种具体条件全面地看问题的思想。在做博士论文期间以及此后的研究工作正是贯彻这种思想。

1926年 在德国柏林参加显微操作训练班,学习最新的显微操作技术,回到土滨根大学在系里推广。

1927年 发表论文《醋虫的生活周期》。

1928年 3月,获土滨根大学自然科学博士学位。博士论文题目为《醋虫生活周期各阶段及其受实验形态的影响》。4月,任土滨根大学动物系助教。

1929年 秋,回国。

在浙江大学工作二十年1930年 8月,任浙江大学生物系副教授,创建生物学系并任系主任,提出以发展实验生物学为主要方向。先后教授普通生物学、普通动物学、组织学、胚胎学、比较解剖学、遗传学、动物生理学。招收研究生后,又教授形态发生学和发生生理学。研究工作为轮虫(稳定动物)和水螅、环节动物(不稳定动物)的发育过程与再生。

1931年 11月,与苏州振华女中教师程亦明女士结婚。

1932年 春,发现丰年虫中间性个体,研究其中间性类型、性转变和生殖细胞的重建。

1933年 发表论文《轮虫的再生实验》、《细胞常数与再生关系》。

1934年 8月,出席在庐山召开的中国动物学会成立大会。任浙江大学生物系教授兼系主任。提出细胞重建的假说。

1942年 发表论文《南京丰年虫的二倍体中间性》。研究一种线虫 Cosmocerca sp.的染色体和染色质,发表关于这种线虫未分化体细胞和种系细胞的染色体,染色体异固缩与染色质消减,异染色质与染色中心的形成,染色体极性的测定,异染色质的联结能力与联合染色体的形成等5篇研究论文。兼任浙江大学研究院理科研究所生物学部主任。

1943年 发表关于细胞重建的研究论文《卵黄粒与细胞之重建》和《丰年虫中间性生殖细胞的转变》。

1944年 发表论文《 Stylaria fossularis(一种环节动物)的自然裂殖与再生》、《摇蚊的咽侧体和心侧体》。

1945年 发表论文《摇蚊唾液腺染色体的结构》、《色素细胞活动与温度和眼柄提取物浓度的关系》。

1946年 发表论文《Stylaria fossularis(一种环节动物)在不同温度下的裂殖和分解》。

1947年 9月,代表中央研究院赴瑞典参加国际细胞学会会议,错过会议日期,转赴荷兰请会议秘书长详细介绍会议情况,并在荷兰、英国、法国的大学和研究单位参观访问,其中包括约里奥・居里夫妇的实验室。1948年2月回到上海。

1948年3月,当选为首届中央研究院院士。8月,在南京参加中央研究院第一次院士会议。

1949年5月,任浙江大学教授兼理学院院长。当选为荷兰国际胚胎学研究会会员。6月,在北京参加全国自然科学工作者代表大会筹备会议,任理组召集人之一。会议期间,参与建议成立科学院的活动。11月中国科学院成立之前,一直到中国科学院成立的最初半年里,多次往返于杭州、北京之间,参加讨论中国科学院生物学方面研究所的调整问题。

在中国科学院工作1950年 参与中国科学院华东办事处的许多组织与管理工作。春,调中国科学院工作。任中国科学院实验生物研究所研究员兼所长。研究轮虫的再生和虾的眼柄激素。

1952年 在北京作访问前苏联的准备工作。

1953年3月,参加中国科学院访苏代表团访问苏联。代表团的任务是考察苏联如何组织和领导科学研究工作,了解苏联科学院的现状和发展方向,并就中苏科学合作交换意见。6月初,回到国内,在长春作总结、写报告。

1954年1月,中国科学院学术秘书处成立,任学术秘书处学术秘书。8月,成立实验生物研究所北京工作组。9月,当选为第一届全国人民代表大会代表。

1955年5月,被中国科学院选聘为中国科学院学部委员。

1956年 参加制定国务院《1956~1967年科学发展远景规划》工作,并与周培源一起主持制定“重大理论问题”规划。10月,正式成立中国科学院北京实验生物研究所,任研究员兼所长。

1957年 被聘为国务院科学规划委员会生物学组组长、中国科学院原子核科学研究所学术委员会委员。9月,赴苏联参观访问放射生物学、医学、生物物理学、生物化学等研究机构。

1958年8月,创建中国科学技术大学生物物理系,并任系主任。任《中国科学》编辑委员会副主任。9月,创建中国科学院生物物理研究所,任研究员兼所长。此后,指导开展了放射生物学(包括放射性自然本底调查、生物对射线的反应、射线损伤的防护、射线引起的遗传效应等)、宇宙生物学(包括建立地面实验系统、生物遥测和生理指标测量仪器,开展全面的地面模拟实验并发射了生物探空火箭)、生物化学、理论生物学(包括生物控制论、信息论、量子生物学等)和生物物理工程技术的研究。

1959年4月,当选为第二届全国人民代表大会代表、第二届全国政协委员、常务委员会委员。被聘为中国科学院科学奖金委员会委员、中国科学院国家自然科学奖金评审委员会委员。

1960年 2月,在“全国放射生物学工作会议”上,作有关放射生物学和放射医学的报告。

1961年 10月,参加中国科学院代表团访问英国。11月,访问匈牙利、捷克斯洛伐克。

1962年 被聘为中国科学院研究生委员会副主任。

1963年 8月,在“全国放射生物学和放射医学学术会议”上,作题为《中国放射生物学和放射医学的现状和展望》的报告。10月,在“实验动物学专业学术讨论会”上,作题为《从分子生物学看实验动物学的发展》的报告。

1964年8月,在“第一届全国生物物理学学术会议”上,作题为《生物物理学中的若干问题》的报告。12月,当选为第三届全国人民代表大会代表、全国人民代表大会常务委员会委员。

1965年 11月,率中国科学院代表团访问法国。

1970年 3月,陪同郭沫若院长赴尼泊尔参加王太子婚礼,顺访巴基斯坦。11月,率中国科学院代表团访问越南。建立“细胞生物学研究组”,任组长,恢复细胞重建的研究,研究课题为《造血系统中或创伤愈合中各种非细胞形态转变为细胞的研究》。

1971年10月至1976年10月,参加《生物史》编写工作。

1972年 10月,率中国科学家代表团访问英国、瑞典、加拿大和美国。

1973年 1973年 细胞重建现象得到充分验证。

1975年 1月,当选为第四届全国人民代表大会代表、全国人民代表大会常务委员会委员。8月,应中国科学院负责同志邀请,提出“关于科学技术基本建设的初步设想”。11月,率中国科学院代表团访问奥地利、意大利。

1976年 研究组改称“细胞重建研究组”,除丰年虫外还开展鸡胚早期发育中的体细胞重建的研究。不仅观察到鸡胚发育中普遍存在细胞重建现象,还发现卵黄颗粒内有DNA、组蛋白和染色质,卵黄颗粒染色质和细胞核的染色质有同样的结构和行为。

1978年 2月,当选为第五届全国人民代表大会代表、全国人民代表大会常务委员会委员。3月,德国土滨根大学再次授予自然科学博士学位(金博士)。5月,任中国科学技术大学研究生院生物教学部主任。7月,任中国动物学会理事长。12月,加入中国共产党。

1979年 4月,任《中国大百科全书》总编辑委员会副主任、《中国大百科全书・生物卷》编辑委员会主任。研究工作又证实,在小鼠成体的骨髓造血系统中也存在着细胞重建现象。提出完整的细胞重建理论――细胞重建学说。

1980年 5月,任中国生物物理学会理事长。在“中国生物物理学会成立大会”上作题为《对中国生物物理学发展的几点希望》的报告。12月,在中国科学院生物物理研究所举行的“细胞重建学术讨论会”上作报告、现场示范、展示照片、放映显微缩时电影,将细胞重建研究的结果公诸于世,进行讨论。

1982年 在《中国科学》上,陆续发表报道应用电子显微镜、显微缩时电影、相差定位观察等方法,研究丰年虫和鸡胚的细胞重建以及卵黄颗粒染色质和DNA的 5篇论文。

1983年 6月,当选为第六届全国人民代表大会代表、全国人民代表大会常务委员会委员。10月,任中国生物物理学会名誉理事长。在“中国生物物理学会第四届全国学术会议”上作《在生物物理学研究中要重视环境因素对生物的作用》的报告。12月,任中国科学院生物物理研究所名誉所长。为上海科学教育电影制片厂摄制科教片《细胞重建》担任科学顾问,协助摄制工作。

1984年 科教片《细胞重建》摄制完成并上映。

1985年 1月,任《生物物理学报》编辑委员会主任。3月,电影《细胞重建》获第五届“金鸡奖”优秀科教片奖,并在第23届国际科技进步电影节上获奖。

1988年 3月,德国土滨根大学第三次授予自然科学博士学位。9月,为中国科学院生物物理研究所成立30周年题词:“为促进生命科学的发展而努力奋斗”。12月,在“中国科学院生物物理研究所成立30周年学术报告会”上作《生物物理学研究中值得注意的几个问题》的报告。《细胞重建》论文集第一集由科学出版社出版,收入论文24篇。

1989年 11月,电影《细胞重建》获意大利巴马国际医学科学电影节金奖。

1990年 3月,为中国生物物理学会成立十周年题词:“十年来,中国生物物理学会对促进中国生物物理学发展和开展国内外学术活动取得了很大成就,为中国四化建设做出了重大贡献;今后将以更高的要求开展学会活动,更有效地推动中国生物物理学的研究和人才培养,使中国生物物理学会很快成为国际先进的学术团体。”

1991年 3月,兼任北京理工大学名誉教授。

1992年 12月,《贝时璋文选》由浙江出版社出版,收入论文48篇,报告、谈话和文章19篇。

1993年 秋,开始与芝加哥大学的江昆生教授和台湾中央研究院的戴华教授夫妇的合作,此后,每年一次在北京进行工作讨论和学术交流。在进行实验工作的同时,开始整理小鼠骨髓、鸡胚、丰年虫、大豆根瘤菌、沙眼衣原体以及染色质和DNA等的实验照片,并起草论文的提纲,至1997年。8月,对生物物理研究所有关同志发表“关于空间生物学”的谈话,指出空间生物学大部分是生物物理学问题,详细介绍环境与生物的关系和环境对生物的影响,以及空间条件和地面模拟实验的重要性。希望生物物理研究所充分利用已有基础,在中国航天方面继续发挥作用,贡献力量。1995年8月,夫人程亦明女士逝世,享年91岁。

1998年 5月,为中国科学院生物物理研究所成立四十周年题词:“继往开来,奋勇前进,实事求是,遵循真理,为二十一世纪科学技术造福于人类做出更大贡献。”9月,在“庆祝中国科学院生物物理研究所成立四十周年大会”上,作题为《继往开来 奋勇前进》的书面发言。10月,在“贝时璋先生建所思想研讨暨九十五寿辰庆祝会”上发表讲话,强调“生命与非生命没有不可逾越的鸿沟”问题,以及碳元素在理论和基础研究方面的重要性。

1999年《细胞重建》论文集第一集被收入大型文献丛书《中国改革开放二十年;》卷。

2000年 10月,在“庆祝贝时璋先生九十七寿辰纳米生物技术研讨会”上,作“关于纳米生物技术”的报告。11月,开始主编《细胞重建》论文集第二集的工作,至2003年5月完稿。

2002年4月,任《中国大百科全书》第二版总编辑委员会副主任、《中国大百科全书第二版・生物卷》编辑委员会主任。

2003年6月,开始细胞重建及与之相关的生命科学问题的理论总结,及总结科研工作的经验。8月,《细胞重建》论文集第二集由科学出版社出版,收入论文18篇。

2008年3月,贝时璋院士获得博士学位80周年之际,这位德高望重的国际知名学者又在德国图宾根大学获得了第5个博士学位,一时在国内外科学界传为佳话。

2009年10月9日上午,中共中央政治局委员、国务委员刘延东到家中看望贝时璋院士,并致以亲切的慰问和生日的祝福。国务院办公厅、中科院等部门负责同志陪同看望。

2009年10月29日上午,贝时璋在北京去世,享年106岁。

贝时璋_贝时璋 -离世

2009年10月29日上午9点30分,贝时璋,中国共产党党员、著名生物学家和教育家、我国生物物理学的奠基人和开拓者、中国科学院最年长的院士,我国大陆唯一健在的1948年第一批“中央研究院院士”,在睡梦中与世长辞,享年107岁。

2009年10月10日,贝老刚刚度过了自己106岁生日。国务院有关领导专门委托工作人员向贝时璋先生送来了君子兰、寿桃和生日蛋糕,祝愿贝先生生日快乐,健康长寿,并表示有机会一定亲自登门看望。10月9日,中共中央政治局委员、国务委员刘延东还看望了贝老,并祝他生日快乐。

10月28日上午,贝时璋先生还召集了6位研究人员,一起讨论如何在已有的创新课题基础上继续努力工作,热情地鼓励大家要以为国争光为己任。王谷岩是六人之一,他回忆说,2009年诺贝尔奖公布后,老人的心情就一直很不平静,他对我国科学创新问题陷入了深刻的思考之中。“贝老想起北京大学教授林克椿1981年在美国斯坦福大学做访问学者时,发现了螺旋状脂质体,1982年《自然》杂志以封面文章的形式发表了这一成果。贝老觉得这个方向值得努力下去,特别邀请林教授过来,鼓励大家更进一步做下去。”王谷岩说,那天贝老精神很好,也很激动,和大家聊了有一个来小时,告诉大家“我们要为国家争气!”

“我们要为国家争气!”这就是贝老留给中国科技界最后的遗言。“爸爸走得很安详,是在睡梦中离开我们的。”贝濂说,“他睡得很安详,和平时睡觉的姿势一样,被子也盖得好好的,没有因为不舒服掀被子。早上8点多的时候,两个弟弟过去看他的时候,还睡得很好。”贝德是贝老的小儿子,他的头发也几乎全白了。回忆起当时的情景,他的眼圈红了,声音哽咽,几度难以说话:“今天早上过去看的时候还好好的,谁知9点多再过去看的时候就没了。”

爱华网

爱华网