沉默的螺旋(The Spiral Of Silence)是一个政治学和大众传播理论。理论基本描述了这样一个现象:人们在表达自己想法和观点的时候,如果看到自己赞同的观点且受到广泛欢迎,就会积极参与进来,这类观点越发大胆地发表和扩散;而发觉某一观点无人或很少有人理会(有时会有群起而攻之的遭遇),即使自己赞同它,也会保持沉默。意见一方的沉默造成另一方意见的增势,如此循环往复,便形成一方的声音越来越强大,另一方越来越沉默下去的螺旋发展过程。理论是基于这样一个假设:大多数个人会力图避免由于单独持有某些态度和信念而产生的孤立。

沉默的螺旋_沉默的螺旋 -概念渊源

沉默的螺旋

“沉默的螺旋”(The Spiral Of Silence)最早见于诺埃勒-诺依曼(Noelle-Neumann)1974年在《传播学刊》上发表的一篇论文,1980年以德文出版的《沉默的螺旋:舆论-我们的社会皮肤(The Spiral of Silence:Public Opinion-Our Social Skin)》一书, 对这个理论进行了全面的概括。 沉默的螺旋来源于这样一个事实:1965年德国阿兰斯拔(Allensbach)研究所对即将到来的德国大选进行了研究。在研究过程中,两个政党在竞选中总是处于并驾齐驱的状况,第一次估计的结果出来,两党均有获胜的机会。然而6个月后,既在大选前的2个月,基督教民主党与另一个党获胜的可能性是4:1,对基督教民主党在政治上的胜利期望升高有很大的帮助。在大选前的最后两周,基督教民主党赢得了4%的选票,社会民主党失去了5%的选票。在1965年的大选中,基督教民主党以领先9%的优势赢得了大选。这一年大选带来的困惑和对它的解释逐渐发展成为沉默的螺旋的概念。

沉默的螺旋_沉默的螺旋 -理论假设

大众传播概论

“沉默的螺旋”理论基于这样一个假设(德国社会学家伊丽莎白内尔・纽曼教授认为):大多数个人会力图避免由于单独持有某些态度和信念而产生的孤立。因为害怕孤立,他便不太愿意把自己的观点说出来。

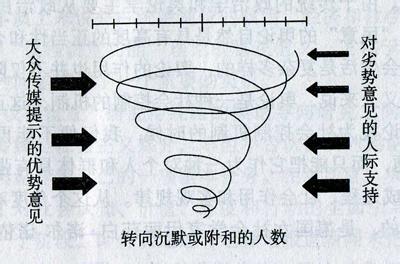

莎白内尔-纽曼教授抓住这一现象不放,提出了假设:占支配地位的或日益得到支持的意见就会愈加得势,另一方则越来越失去支持的声音。这样,一方表述而另一方沉默的倾向便开始了一个螺旋过程,这个过程不断把一种意见确立为主要意见。如果这个过程有大众媒介参与,螺旋往往形成得更快、也更明显。

诺依曼认为,大众观念并不是在18世纪才被人们认识的,它实际上在人类社会已经存在了数千年,并且不断创造和保持着社会运作必须的和谐和一致。因此,大众的意见可以认为是一种社会控制,客观上是为了“促进社会一体化,保障基本行为和观念达到足够的一致水平”。

这一理论建立在人的社会从众心理和趋同行为的分析基础之上,观念的力量来源于社会的本质,来源于社会对被禁止的观点和行为的严刑,来源于个人对孤立的恐惧。恐惧的个人在社会中赞成的呼声不断升高的时候,表达自己的赞成的观点,在赞成的呼声下降的时候保持沉默,沉默进一步使得原有的观点失去了民心。

沉默的螺旋_沉默的螺旋 -概述

沉默的螺旋概念基本描述了这样一个现象:人们在表达自己想法和观点的时候,如果看到自己赞同的观点,并且受到广泛欢迎,就会积极参与进来,这类观点越发大胆地发表和扩散;而发觉某一观点无人或很少有人理会(有时会有群起而攻之的遭遇),即使自己赞同它,也会保持沉默。意见一方的沉默造成另一方意见的增势,如此循环往复,便形成一方的声音越来越强大,另一方越来越沉默下去的螺旋发展过程。

沉默的螺旋_沉默的螺旋 -概论

德国女传播学家伊丽莎白・诺埃勒-诺依曼(E・Noelle-Neumann)在对历史进行研究的基础上,又经过多年的民意调查实证研究,于20世纪70年代提出了一种描述舆论形成的理论假设――“沉默的螺旋”。

“沉默的螺旋”一词最早见于伊丽莎白・诺埃勒-诺依曼1974年在《传播学刊》上发表的一篇论文――《重归大众传播的强力观》,她在1980年《沉默的螺旋:舆论―我们的社会皮肤(The Spiral of Silence:Public Opinion-Our Social Skin)》一文中进一步发展了该理论。

沉默的螺旋_沉默的螺旋 -特点

从舆论学和传播效果研究的角度而言,“沉默的螺旋”假说具有以下两个特点:

第一,这个假说中的“舆论”(public opinion)与传统的舆论概念不同,与其说是“公共意见”或“公众意见”,倒不如说是“公开的意见”。由此不难看出,“沉默的螺旋”理论强调的是舆论的社会控制功能。这一点,诺依曼本人也在“舆论――我们的社会皮肤”这个观点中作了明确的说明。舆论在双重意义上是“我们社会的皮肤”:它是个人感知社会“意见气候”的变化,调整自己的环境适应行为的“皮肤”,不仅如此,它又在维持社会整合方面起着重要作用,就像作为“容器”的皮肤一样,防止由于意见过度分裂而引起社会解体。

第二,从传播效果研究的角度而言,“沉默的螺旋”理论强调大众传播具有强大的社会效果和影响。这里所反映的“强大影响”已经不止于认知阶段,而是包括了“认知→判断→行动”的全过程。这个假说认为传播媒介具有“创造社会现实”的巨大力量。

沉默的螺旋_沉默的螺旋 -理论基础

“沉默的螺旋”理论基础主要来源于心理学、大众传播学和社会学。

具体说来,“沉默的螺旋”指的是这样一种现象:

对于一个有争议的议题,人们就会形成有关自己身边“意见气候”的认识,同时判断自己的意见是否属于“多数意见”,当人们感觉到自己的意见属于“多数”或处于“优势”的时候,便倾向于大胆地表达这种意见;当发觉自己的意见属于“少数”或处于“劣势”的时候,遇到公开发表的机会,可能会为了防止“孤立”而保持“沉默”。越是保持沉默的人,越是觉得自己的观点不为人所接受,由此一来,他们越倾向于继续保持沉默。几经反复,便形成占“优势”地位的意见越来越强大,而持“劣势”意见的人发出的声音越来越弱小,这样的循环,形成了“一方越来越大声疾呼,而另一方越来越沉默下去的螺旋式过程”。

关键概念

(1)“害怕孤立”:从心理学看来,引发人类社会行为的最强烈的动力之一就是“不被孤立”,个人会因为害怕孤立而改变自己的行动;

(2)“意见气候”:自己所处的环境中的意见分布状况,包括现有意见和未来可能出现的意见;

(3)“准感官统计”:每个人都具有“准感官统计”的能力,这种能力能够判断“意见气候”的状况,判断什么样的行为和观点被他们所处的环境认同或不被认同,什么样的意见和行为正在得以强化或弱化。

“意见气候”的来源

(1)所处环境中的群体意见。诺依曼说,自己提出该理论的灵感来自她的一个女学生。一天早晨她碰到一个戴有基民党徽章的女学生,而下午再碰到这个女学生时,这位女学生已将徽章取下,因为基民党的徽章很少有人佩戴,戴着这样一个徽章“太可怕了”。

(2)大众传播。大众传播在塑造“意见气候”时起着巨大的作用。因为这是一种专业化的媒介组织,它运用先进的传播技术和产业化手段,以社会上的一般大众为对象,进行大规模的信息生产和传播活动。因而,大众传媒具有一定的权威性,传播的内容是公开的。现代传播技术的发展,使得信息的传播几乎无处不在。人们观察环境中的意见分布,主要依据是大众传播媒介,他们通常认为大众传播媒介呈现的意见就代表了多数人的想法。公众在公开表达意见时常采用媒介上不断重复的词汇和观点;反之,与大众传媒不一致的观点,公众一般不予公开表达。

“意见气候”实践分析

一、步骤

诺埃勒-诺依曼建议通过以下两个问题来了解公众的“意见气候”:

(1)抛开个人观点,认为大多数人会怎么想?也就是当前气候。

(2)一年后会有更多的人还是更少的人会持这种观点?也就是未来预测。

二、优势

1、“沉默的螺旋”解释了为什么少数人不愿意公开表达他们的观点。

2、“沉默的螺旋”解释了为什么人们宁愿压制自己的真实情感,而不愿冒社会隔离的风险。

3、这是一个连接传媒影响和公众意见的较好的模型。

4、公众观点形成的过程也是将社会凝聚为整体的过程,沉默的螺旋解决了威胁社会和谐的冲突,如果这些冲突未有其他办法解决的话。

三、局限

1、“双重意见气候”尽管稀少却现实存在。当传媒提供的观点与社会大众的流行观点不一致的时候,是否能够真正把握、评估民意?

2、是否能够真正知道自己所处的阵营(多数派还是少数派)?多元无知(Pluralistic ignorance)就很可能对此造成负面影响。例如,错误地假定其他人都会持类似观点。

3、如何判断某个人确信他自己是多数派还是少数派?

4、该理论对于那些异议人士在公众观点的普遍影响未做评断。

沉默的螺旋_沉默的螺旋 -影响

传统大众传播媒介对于社会舆论的影响一直是人们关注的重点之一。

“沉默的螺旋”理论,试图揭示出大众传播媒介在形成或引导舆论方面所起的作用,以及舆论的形成机制。但是,当网络作为一种新兴媒介进入人们的生活时,人们却发现,网络传播的兴起,给传统的大众传播媒介带来了冲击,也给传统大众传播理论提出了新的课题。

网络传播

网络传播环境首先给舆论的形成带来的困难。根据诺依曼的“沉默的螺旋”的假设,舆论的形成与大众传

播媒介营造的意见气候有直接关系。因为大众传播有三个特点:多数传播媒介报道内容的类似性――由此产生共鸣效果;同类信息传播的连续性和重复性――由此产生累积效果;信息到达范围的广泛性――由此产生遍在效果。这三个特点使大众传媒为公众营造出一个意见气候,而人们由于惧怕社会孤立,会对优势气候采取趋同行动,其结果造成“一方越来越大声疾呼,而另一方越来越沉默下去的螺旋式过程”。

尽管这一假说过分夸大了人的心理中从众行为和趋同心理的作用,但它在一定程度上反映了大众传播媒介对舆论形成所起的重要作用。同时,诺埃尔还把舆论比作社会的皮肤,以表明大众传播媒介在维持社会整合方面所起的重要作用。但是,在网络传播环境中,尽管大众传播媒体的几个特点仍然存在,但与过去相比,传播的整个结构发生了巨大的变化,网络传播的出现,使得其它传播方式有可能借助网络这个平台,对更大范围的受众产生更深刻地作用,传统的大众传播媒介对舆论的影响力也由此受到一定削弱。随之而来的,可能是过去相对明朗的意见气候会变得错综复杂一些。

沉默的螺旋_沉默的螺旋 -批评

沉默的螺旋理论在受到很多肯定的同时,也引起了一些批评。有批评指出:该理论过分强调“害怕孤立”这一社会心理因素,忽略了其它导致社会行为的动力因素。因为即使感到孤立,人也很有可能在“权衡利益”后采取行动,不一定保持沉默;有的人在害怕孤立时不仅不沉默,还可能发出攻击性的言语或行为。在这里,个人的差异也应予以考虑。对“社会孤立”的恐惧,不是一个绝对的常量,而应是一个受条件制约的变量。“多数意见”的压力对于不同类型、不同性质的议题,压力程度也会不同。

另一方面,在“沉默的螺旋”假设中起重要作用的“从众心理”也可能会因为网络时代的到来而有所改变。从心理学的角度来说,从众心理的产生主要是由于对孤独的惧怕,但这种心理可能是在人们的生活圈子较小的时候表现得比较强烈,这时一旦人在意见上陷入孤独,往往也意味着他在其它方面也陷入孤独,而且这种局面没有积极的办法可以扭转。但是,当人们的交往能力随网络技术得到扩展时,人们的交往空间也得到了极大的扩展――除了现实世界外,还有网络世界,因此,消除孤独的方式也变得多种多样。如果一个人在网上的某一个社区里得不到承认,他可以转向其它社区,这时,他采取的往往不是以消极的从众措施保护自己,而是积极地在网络中去寻找同盟者。

另外,在网络传播过程中,受众具有匿名性,人的心理状态会更接近他的“本我”。在传统社会环境中的恐惧心理已经被一种“无所谓”的心理代替,而且,受众不需要对自己的言行负任何责任,因此,就基本不存在“自己的意见”和“公开的意见”矛盾的问题,但是受众对网上意见的认知,会发生比在现实社会中的认知更大的偏差,因为受众通常同自己意见相同的人结成讨论小组,因而会在较大程度上将自己的意见视为也是其他人的意见。此外,网络时代被认为是一个尊重个体的时代,它更承认人们个人意见的表达与个性的发展,所以相对来说,传统的从众心理可能会表现得较弱一些。

因此,在网络传播时代,沉默的螺旋理论面临着新的环境条件,面临新的问题,沉默的螺旋理论需要深入研究新现象,作出新的解释。

查尔斯・萨蒙和F・杰拉德・克兰认为,沉默的螺旋理论没有提到事件与个人的相关性,有时人们之所以愿意说出自己的意见,是因为他们与这个话题有直接关系。

卡罗尔・格林和杰克・麦克劳德提出该理论还存在两点不足。第一,他们认为害怕孤立并不会成为人们表达自己意见的动机。诺尔-诺依曼并未从经验上证明她的前提假设,即害怕孤立会促使人们发言。第二,他们认为诺尔-诺依曼并未意识到人们所在的社群和参照群体对其意见的影响,过于强调媒体的作用。

沉默螺旋理论是在研究1985年联邦德国的媒体的基础上提出的,是否适用其他媒体值得怀疑。

沉默的螺旋_沉默的螺旋 -理论应用

沉默的螺旋理论提供了一种考虑问题的视角:团队意见的形成不一定是团队成员“理性讨论”的结果,而可能是对团队中“强势”意见的趋同后的结果。需要注意的是:“强势”意见所强调的东西,不一定就是正确的。当团队中的少数意见与“多数”意见不同的时候,少数有可能屈于“优势意见”的压力,表面上采取认同,但实际上内心仍然坚持自己的观点,这就可能出现某些团队成员公开“表达的意见”与团队成员“自己的意见”不一致。 要跳出沉默的螺旋,唯一的出路就是尊重少数派,聆听反对者的声音。(个人在做出选择之前会对周围的意见环境进行考察,当发现自己属于多数或优势意见时,倾向于积极大胆地表达自己的观点;当发现自己属于少数或劣势意见时,倾向于隐藏自己的观点或转向沉默。)

爱华网

爱华网