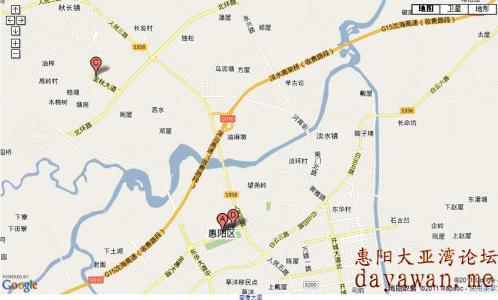

惠州市惠阳区位于广东省中南部,东江中下游。总面积1262平方千米。总人口40万人(2003年)。全区辖4个街道(淡水、霞涌、澳头、秋长)、6个镇(永湖良井平潭沙田新圩镇隆)。其中,澳头街道、霞涌街道,以及大亚湾西区办事处由惠州大亚湾经济技术开发区管理。区人民政府驻淡水街道金惠大道,邮编:516200。代码:441303。区号:0752。拼音:Huiyang Qu。

惠阳区_惠阳区 -惠阳概况

惠阳区惠阳区地处珠江三角洲经济地区,毗邻香港,与深圳、东莞相连,是一方投资的风水宝地。

惠阳于1994年5月撤县设市、2003年6月撤市设区,辖淡水、秋长、新圩、镇隆、沙田、永湖、良井、平潭、澳头、霞涌10个镇和三和经济开发试验区,面积1184平方公里,人口50.77万。区委、区政府驻淡水镇。撤市设区以后,惠阳成为惠州滨海城市的重要组团。境内的大亚湾海域宽有51.8公里海岸线,素有“黄金海岸”之誉;淡水资源、土地资源和旅游资源十分丰富,宜于开发“三高”农业、工业和各种休闲、娱乐、度假、旅游等项目;蕴藏钨、锡、煤、泥炭土等矿产,盛产稻谷、花生、蔬菜、荔枝等农产品,以及海螺、石斑、龙虾、膏蟹等海产品。

改革开放以来,惠阳坚持以发展为第一要务,紧紧抓住各种发展机遇,不断调整发展思路,优化经济结构,推动了经济健康快速发展。全区实现国内生产总值67.1亿元,财政总收入4.45亿元,其中地方一般预算收入2.68元,固定资产投资16.8亿元,外贸出口总额13.07亿美元,农民人均收入4370元。

坚持“外向带动”战略,积极开展“筑‘巢’引商,以商引商”、“走出去,请进来”为主要形式的招商引资活动,使全区工业保持快速增长的发展势头,园区经济初具规模,一批如联想、中建电讯、东亚电子等技术等技术含量高的骨干企业得到了充分发展。全区实现工业总产值155亿元。

惠阳区积极实施“科技兴农”战略,深入开展粮食创高产活动,办起了一批较大型的优质谷、荔枝、蔬菜、速生丰产林、花卉等规模化、集约化、商品化“三高”农业基地,为惠阳农业的高质量、高产量、高效益发展提供了支撑,推动了全区农、林、牧、副、渔各业向产业化方向发展,使农业商品率达75%以上。

狠抓各类实体市场建设,形成了农村集贸市场、综合市场和专业批发市场相结合的市场网络。其中,投资1.8亿元的惠阳商贸广场是目前粤东南地区商贸规模之最。宾馆、酒店、旅游、金融等服务设施不断完善,各种市场要素不断活跃,民营企业在各种优惠措施下获得了迅速的发展。全区民营企业有1412家,其中注册资金超过千万元的有7家,进入惠州市“私营企业100强”的有13家。

惠阳区_惠阳区 -历史沿革

惠阳区五代南汉置祯州,宋避仁宗讳改惠州。1913年改惠阳县。因州得名。取恩惠之意。

1994年5月6日,民政部批复(民行批[1994]68号)撤销惠阳县,设立惠阳市。

2003年3月6日,国务院批准(国函[2003]36号):撤销县级惠阳市,设惠州市惠阳区。惠阳区辖原县级惠阳市的淡水、永湖、良井、平潭、沙田、霞涌、澳头、秋长、新圩、镇隆等10个镇。区人民政府驻淡水镇金惠大道。原惠阳市所辖的陈江、潼湖、潼桥、沥林、水口、马安、横沥、矮陂、芦洲、大岚等10个镇划归惠州市惠城区管辖。

2000年,惠阳市辖20个镇。总人口862822人,各镇人口:淡水镇187022沙田镇15255秋长镇56311新圩镇78832镇隆镇47204陈江镇79027沥林镇40744潼湖镇30180永湖镇25103良井镇27721平潭镇32944马安镇27496水口镇64536横沥镇19469矮陂镇17424大岚镇5949芦洲镇9274芦岚镇7450澳头镇36196霞涌镇16290西区虚拟街道18390潼湖华侨农场虚拟镇20005(根据第五次人口普查数据;单位:人)

惠阳区2002年,惠阳市辖20个镇(淡水 马安 永湖 水口 横沥 矮陂 良井 平潭 沙田 霞涌 澳头 秋长 新圩 镇隆 沥林 潼湖 陈江 芦洲 芦岚 大岚),250个村委会、45个居委会。

2003年,辖10个镇(淡水、永湖、良井、平潭、沙田、霞涌、澳头、秋长、新圩、镇隆)。

截至2005年12月31日,辖4个街道(淡水、霞涌、澳头、秋长)、6个镇(永湖 良井 平潭 沙田 新圩 镇隆)。

2006年4月28日,惠阳区淡水镇、秋长镇两镇举行撤镇设街道办事处挂牌仪式。

惠阳区_惠阳区 -自然地理

惠阳地形

白云嶂惠阳地处粤东南,东江中下游。惠阳南部为滨海台地,其余为平原与孤山、低丘夹杂地貌,河谷平原占全市总面积43.3%。境内陆地海岸线长55.4公里,内海面积488平方公里。内有岛屿礁石200多座。

惠阳山脉

白云嶂:白云嶂位于惠阳西南部,属惠阳镇隆。与东西山岭连成长25公里,南北宽13.5公里。因时有白云缭绕,故名。地质构造以花岗岩、沙砾岩、沙岩为主。惠州市惠阳区第一高峰,高1003.5米,东西长25千米,南北宽13.5千米。地质构造以花岗岩、沙砾岩为主。山南有盘古宫庙,山顶有大石洞,洞内有清泉,登顶峰隐约可见东江。

铁炉嶂:铁炉嶂位于惠州市惠阳区沙田、霞涌、惠东县白花镇之间,山虽不高,有仙则名(这里方圆十余里有6座寺、庵、祠、宫)。林木茂密,溪流涓涓,温泉汩汩。

大亚湾银瓶嘴:银瓶嘴,高898.2米,东与白云嶂相望。因其山西侧有山曰观音坐莲,银瓶嘴如观音旁之银瓶,山尖如嘴,故名银瓶嘴。山体为花岗岩,山顶奇石裸露。

惠阳水文

惠阳属珠江水系的河流长520公里,多年平均径流量为18.57亿立方米。 境内的大亚湾海域宽有51.8公里海岸线,素有“黄金海岸”之誉。

大亚湾:惠州以南,是碧波万顷的大亚湾,与北面的大山林涛遥相对应。它东临南海,北连稔平半岛,与香港隔海相望,从水路至香港为47海里,地理环境得天独厚。

惠阳气候惠阳属亚热带季风气候,年均气温在21.1℃至22.2℃之间,终年无霜冻。

惠阳自然资源

惠阳有丰富的土地资源和旅游资源,山、水、海、岛、泉、寺、文、史、迹等特征明显,优质高岭土、石灰石、石英砂等矿产资源,蕴量尤多。盛产稻谷、花生、甘蔗、大豆、蔬菜、水果、禽畜等农产品,以及海螺、石斑、龙虾、膏蟹等50余种海产品,“镇隆荔枝”。“马安西瓜”、“矮陂梅菜”等均驰名海内外。

惠阳区_惠阳区 -经济发展

惠阳区改革开放以来,惠阳坚持以发展为第一要务,紧紧抓住各种发展机遇,不断调整发展思路,优化经济结构,推动了经济健康快速发展。2003年底,全区实现国内生产总值67.1亿元,比上年增长12.5%;财政总收入4.45亿元,其中地方一般预算收入2.68元,按可比口径增长19%;固定资产投资16.8亿元,增长16.1%;外贸出口总额13.07亿美元,增长11%;农民人均收入4370元,增长5%。在2003年第三届全国县域经济基本竞争力百强县(市)评价中,惠阳由2001年第二届的第45位上升为第40位。

工业生产快速增长。坚持实施“外向带动”战略,采取“筑‘巢’引商、以商引商”、“走出去、请进来”及举办各类

惠阳区

招商活动等办法,大力开展招商引资工作,推动了外向型工业蓬勃发展,达到了“让外商发财,促惠阳发展”的目的。2003年8月举办了规模空前的惠阳区首届投资环境推介会,大力宣传、推介了惠阳优越的投资环境和今后的发展战略,展现了撤市设区后惠阳的新形象、新风貌。共签约项目合同或协议55个,总投资9.26亿美元,其中外资项目42个,投资金额6.4亿美元;内资项目13个,投资金额2.86亿美元。2002年,全区合同利用外资2.16亿美元,实际利用外资1.8亿美元,使全区现有外资企业达697家,其中“三资”企业205家,“三来一补”492家;工业总产值141.17亿元,其中外向型企业产值占全区工业总产值的80%以上。园区经济初具规模,目前已建成工业园区12个,规划面积23.2平方公里,已开发面积8.8平方公里,落户企业87家,累计投资2.1亿美元,2002年完成工业产值84.8亿元,占全区工业总产值的59%。一批如联想集团、中建电讯、东亚电子、中狮电子等技术含量高的骨干企业得到充分的发展,2002年联想、中建科技园分别实现工业产值42.4亿元和10.3亿元,比增36.2%和24.7%;新圩东亚集团总投资9000万美元,占地3万平方米,主要生产电子音箱,音箱产量占全球的23%,居世界第一位,2002年实现产值工业22亿元,发挥了促进惠阳区工业尤其是高新科技产业发展的带动作用。

惠阳区农村经济稳定发展。积极实施“科技兴农”战略,深入开展粮食创高产活动,大力推广良种良法,确保了粮食稳产、高产;采用股份制、集约化等方式,建办起优质谷、荔枝、蔬菜、西瓜、速生丰产林等“三高”农业生产基地113个,面积8.1万亩;组建农业产业化经营组织55个,其中农业龙头企业4家,促进了农、林、牧、副、渔各业向产业化的方向发展,农业商品率达75%。2002年农业总产值10.1亿元,其中“三高”农业产值占农业总产值60%以上。

第三产业繁荣活跃。全区有各类市场52个,总面积20.4万平方米,形成了农村集贸市场、综合市场和专业批发市场相结合市场网络。其中投资1.8亿元、占地1.5万平方米、建筑面积4.5万平方米的中山商贸广场是目前粤东南商贸设施之最;平潭蔬菜批发市场蔬菜日成交量1.25万吨。有酒店、宾馆45家,其中三星级宾馆5家。各种市场要素不断完善和活跃,尤其是个体私营企业在区委、区政府的大力扶持下获得了迅速发展,全区目前有民营企业1226家,注册资金14亿元,其中注册资金超千万元的27家,进入惠州市“私营企业100强”的13家;个体工商户9168家,注册资金9102万元,从业人员2.1万人,去年上缴税收8926万元,占全区税收的27.1%。2002年,全区消费品零售总额23.1亿元,人均社会消费品零售总额714元。

惠阳区

良好的投资环境。惠阳位于大亚湾的惠州港为国家一级口岸,对外籍船舶开放;惠澳提路贯穿境内直达惠州港,是京九铁路南端最便捷的出海口;深汕、惠深、广惠高速公路穿越境内,惠澳大道、惠淡公路将惠阳区与惠城区连成一片,全区公路通车里程646.6公里,公路密度为70.6公里/百平方公里,实现了村村通公路。全区电话交换机总容量达14.4万门,已开通程控电话11.6万门,移动电话用户15万户,电话普及率达28.4%,国际互联网连接所有城镇,邮政营业基本实现电子化。全区拥有输变电站12座,其中500千伏输变电站1座,110千伏输变电站9座;有日供水40万吨供水系统。供电供水充盈,完全能满足生产和生活需要。全区有派出所22个,民警1016人。建立和健全各项防范机制,创建了安全文明小区,全面推进了社会治安综合治理,确保了社会的稳定。建立了投资服务中心,出台了一系列包括供水、供电、通信、税费、用地等优惠措施,实行了“一个窗口”收费和办理投资手续“一栋楼、一站式”办妥制度,不断提高了办事效率和服务质量,为企业提供优越的发展环境。

惠阳区_惠阳区 -音乐

惠阳流行的音乐,主要由大鼓、大钹、木鱼等打击乐器和短笛、二弦、三弦、胡琴等管弦

客家围崇林世居

乐器演奏。最具代表性的是“锣鼓柜”。“锣鼓柜”以笛声为主,分“子喉”、“平喉”,一唱一和;以木鱼为指挥。8人组成一乐队。曲目多是“广东音乐”,粤剧唱腔。凡婚丧喜庆、迎神赛会等大场面,群众都喜欢这种演奏

清代,归善有音乐家李丹麟(自号浮琴客)、裘集裳(自号鹤峰箫客)。民国时期,惠阳有音乐家薛秀亭(自号西湖琴客)、音乐大师廖尚果、音乐教授廖辅叔

建国后,惠阳最有名的音乐家是中央音乐学院声乐歌剧系教授、著名女高音歌唱家叶佩英和惠州市歌舞团副团长、著名女高音歌唱家黄红英

惠阳区_惠阳区 -遗迹

在沥林镇沥林村西面的鹅岭山上。“文化大革命”期间,村人毁墓取砖用于修水利,今仅留遗址。墓长6米,宽4米,碑高2.8米。湛怀德,明弘治十八年(1505)进士湛若水之祖。生平事迹无考

叶梦龙墓遗址

在良井镇楼阁乡牛草湖村北面的一座山腰上。墓分左右两室,各长4米,宽2米,高1.2米。墓前100米处有一石龟,长1.2米。相传数千年前,从石龟至墓室有两行石人石马相对排列。民国34年(1946),村人盗掘此墓。今仅存遗址

霞涌宝塔遗址

在霞涌西南1000米处的海岛上。底平面直径5.5米,高40米,分5层。相传该塔可“镇邪”。塔建于明初,毁于1958年。今只留遗址

潼文塔遗址

在潼湖镇中心的宝塔山上。建于清初,“文化大革命”期间被毁。今仅存遗址。塔基直径5米,原塔高18米。相传塔附近为多雷区,人畜常遭雷击。建塔后,因塔可避雷,雷害减少。今军垦农场在塔基上建一亭,亭上竖避雷针,雷害甚少

永平村窑址

在潼湖镇永平村东约2公里的石场路边,距东江约80米。因挖筑路基,暴露出5座圆拱形馒头窑。各窑相距1――2米,窑室高1.3――1.5米,宽1.1――1.2米。窑壁用黄色粗砂粘土筑成,厚5厘米。在地面和窑穴中残存不少陶罐残片。采集的器物只有四耳罐一种,胎呈深灰色,陶质坚硬,卷唇短颈、平肩、鼓腹,整体造型显得体肥身矮,腹上部贴附四耳,器身有明显的轮制凸棱弦纹,施淡褐色釉。从器物的造型及制法来看,该窑属唐代遗址。

蚬口角遗址

在潼湖镇广和墟潼湖卫生院前的一冲积台地上。遗址高于东江水面约3米,面积约3000平方米,东西长80――100米,南北宽约40米,属贝丘遗址类型,堆积厚约0.4米。采集的器物有打制石斧、石锛,磨制石斧、夹砂细绳纹陶片和夹砂陶器座。磨制石器主要在刃部磨光,个别为通体加磨,器身留有较明显的打琢痕迹。器物的特征与珠江三角洲地区所发现的新石器时代中期遗址接近,故该遗址年代距今约4000――6000年。该遗址的发现,为研究惠阳县的新石器时代遗址的分布和史前文化的发展,提供了重要的实物资料。

焚船角与杀人崖

民国27年(1938)10月,日寇占领三门岛,将过往三门岛的船只截住,拖到妈湾西面烧毁;把船上的人们赶到妈湾一崖上杀死。烧船之处,今名“焚船角”。杀人之处,今名“杀人崖”。

古墓

惠阳区存古墓1座。在马安镇新乐村。据考古专家鉴定,此墓建于晋代。墓占地宽广,构筑雄伟。

惠阳区_惠阳区 -土产特产

惠州梅菜惠州梅菜

梅菜,主要盛产于惠州,以客家人种植为主,故又称为“惠州梅菜”。惠州梅菜是惠阳的土特产,原产于惠阳土桥,故又称"土桥梅菜"。

历史悠久的惠州梅菜是惠州乡间民用新鲜的梅菜经凉晒、精选、飘盐等多道工序制成。自苏东坡来惠州后,这种色泽金黄、香气扑鼻,清甜爽口,不寒、不燥、不湿、不热,被民间传为正气菜的梅菜由东坡传授的东坡扣肉(梅菜扣肉)而名扬四海。由于梅菜不仅可独成一味,又可以梅菜作配料制成梅菜蒸猪肉、梅菜蒸牛肉、梅菜蒸鲜鱼 等菜肴,因此,越来越受岭南、港澳、东南亚一带的人睛睐。人们购买梅菜,除自己吃外,还经常作为礼品送给亲朋好友。惠州梅菜久享盛誉,畅销国内外。凡是过往惠州的旅客,都要买点梅菜回去尝一尝。港澳同胞回乡探亲,也要带些梅菜作为乡土礼品。

现在,久负盛名的惠州梅菜经惠州人的开发,产量、品种、制作艺等都得到了改进,更适合作为送礼的佳品。

小桂鱿鱼小桂鱿鱼

小桂鱿鱼具有原汁原味,美味可口,回味无穷之特点。烹调手法多采用煮、煲、蒸、烩和炖等多种手法,调料考究。做小桂鱿鱼首先把鱼洗净腌制,再晒,然后放到锅里焖,焖好后再用刀切,而且要讲究刀法,切好以后加入各种秘方配制的佐料再煮,捞出来后用凉水冲净再冰镇,最后再下锅炒。地道的小桂鱿鱼闻起来使人垂涎三尺,吃一口爽口自然,不油不腻,回味无穷。

镇隆荔枝

镇隆荔枝镇隆镇生产的荔枝主要有糯米糍和桂味两个品种。现全镇种植面积34 000亩,平均年产量达5200吨,产值7500万元。具有自然糖份高、含人体必须的多种氨基酸、微量元素和维生素,具有多种滋补功用等特点,深受中国内外广大消费者的欢迎,年销售额占同类产品国内年销售额的46%和48%,是该镇农业收入的主要支柱。

糯米糍荔枝果呈偏心脏形,歪柄,果形较大,色泽鲜红间蜡黄,皮棘感不明显,肉乳白半透明,肉丰厚,口感嫩滑,味极清甜,核瘦小,自然糖分高,含人体必须的多种氨基酸、微量元素和维生素,具有多种滋补功用,是不可多得的岭南佳果。

惠阳区_惠阳区 -社会

科教文卫

1959年1月,惠阳县科学工作委员会成立,工作人

员9―10人。1960年易名惠阳县科学技术委员会。截至2007年,末全区共有区属科学研究和技术开发机构4个,规模以上工业企业技术开发机构15个,认定的高新技术企业12家。各类专业技术人员10072人。其中,高级职称278人,中级职称4154人,初级职称5640人。全年专利申请数189件,专利授权数97件。

全区广播人口覆盖率和电视人口覆盖率均达100%,有线电视用户5.80万户。图书馆藏书量15.76万册。歌舞厅36家,网吧126家。

全区共有卫生机构47个,其中医院、卫生院18个。卫生机构床位1424张。卫生机构卫生技术人员1971人,其中执业医师和执业助理医师734人,注册护士728人。年末全区新型农村合作医疗覆盖率达100%。

2008年,该区共有公民办中小学校156所,其中小学131所,初中17所,九年一贯制学校4所,完全中学4所。全区中小学校学生数为118974人,其中高中生14708人,初中生40558人,小学生63708人。全区公办学校在职教职员工合计为5410人,其中普通中学教职员工2747人,小学和幼儿园教职员工2502人,教师进修学校、职业技术学校和成人文化技术学校教职员工共计161人。全区民办学校教职员工合计为2770人,其中,民办普通中学教职员工491人,民办小学和幼儿园教职员工2279人。小学学龄儿童入学率为100%,毛入学率为102%,毕业生升学率100%;初中学龄儿童入学率为98.96%,毛入学率为103.70%,毕业生升学率93.10%;高中阶段毛入学率为90.20%。2008年,该区教育经费支出总额为30183万元,占全区财政一般预算支出的23.45%,比2007年增加5195万元。[19]

全区电话交换机总容量达14.4万门,已开通程控电话11.6万门,移动电话用户15万户,电话普及率达28.4%,国际互联网连接所有城镇,邮政营业基本实现电子化。全区拥有输变电站12座,其中500千伏输变电站1座,110千伏输变电站9座;有日供水40万吨供水系统。供电供水充盈,完全能满足生产和生活需要。全区有派出所22个,民警1016人。建立和健全各项防范机制,创建了安全文明小区,全面推进了社会治安综合治理,确保了社会的稳定。建立了投资服务中心,出台了一系列包括供水、供电、通信、税费、用地等优惠措施,实行了“一个窗口”收费和办理投资手续“一栋楼、一站式”办妥制度,不断提高了办事效率和服务质量。

惠阳区_惠阳区 -名胜古迹

妈庙村古豪宅

妈庙村位于大亚湾城区内,距离中海石化城不远,古豪宅就藏在现代民居中间。与当年的豪宅相比,民居就逊色多了。据妈庙村的老人家介绍,约300多年前,福建李氏家族南迁,捕鱼为生,兴建石屋,以抵御海风侵蚀。妈庙村多座古老的石屋错落有致地分布在村道旁,最为古老的是“四和堂”古石屋,至今有300多年历史,保存尚好。

妈庙村古豪宅最耐人寻味的还是村中的古洋楼。上世纪初,妈庙村中的大多数年轻人纷纷到香港“闯世界”。上世纪三四十年代,在海外创业的村民都衣锦还乡盖洋楼。村中气派典雅的“蝴蝶楼”青砖均匀整齐,屋梁和窗户都有雕花等豪华装饰,为中西结合的建筑特色。它们一般为三层至四层。从木楼梯攀上楼去,窗外和顶楼前的大天台可观赏村中美景。

最为典雅气派的要数“李竹林堂”和“存卢楼”,“李竹林堂”是当时妈庙村同乡会会所,从香港等地回乡的乡亲召集商议村中大事的地方。“存卢楼”至今约有60多年的历史,是一座在当时属于时尚气派的洋楼。该会所正面有4根圆柱支撑着,共两层,楼上过道设有7个孔门,上有浮雕,显得十分豪华而庄重。“存卢楼”,采用进口的钢筋和罗马式圆柱修建,正面楼上有走廊,楼内外设有灯座,每层楼设有浴室。该洋楼外10米远的地方有一口水井。据说,屋主雇请水夫手摇抽水至楼顶的水池中,再流经各浴室。洋楼顶层还修建了一个休闲亭子。“存卢楼”的设计就是在现在也不落后。

据妈庙村目前尚有30多座古宅基本保存完好,但是由于年久失修,日渐破落,个别已经成危房。有些屋主长年在国外,处于半丢弃状态。这些古宅应该成为大亚湾石化城的组成部分。

崇林世居

崇林世居位于镇隆镇大光山下,于清朝嘉庆三年(1798年)创建,距今已有200多年历史。总面积1.4万平方米。围屋宽128米、长108米,四周围墙高9米,内有住房262间,9厅18井。围屋建筑采用了大量的传统技艺,使用了大量的工艺品,使围屋显得古朴、典雅。传统技艺有石刻、石雕、木刻、木雕、灰塑、瓷嵌、砖雕、壁画等,它的瓷嵌技艺,在惠州建筑史上首开先河。

崇林世居崇林世居,创建者为叶文昭,号崇林,本是一个普通农夫,农闲时卖盐,开始时走村串户,后来就走南闯北,盐业生意越做越大,遂成当地巨富。发达时的叶文昭已近晚年,抱着一个朴素的念头,希望为子孙后代留下产业,以振家声,于是建了这座巨大的围屋。围屋建成后4年,文昭公溘然长逝。其后两百年的风雨中,这座巨宅所获得的声望,倒远远超过了当年的盐商叶文昭。

围屋远看像一座城堡,实际上更像一座城池,墙高9米,厚近1米,长宽均超过百米,墙上本来没有窗户,而是散布着数百个枪眼,围墙上设有“走马道”,宽可驰马,其防御功能不言自明。

围屋的墙壁上忠实地记录着历史,“文革”时的标语仍然墨迹斑驳。但檐角蔓生的荒草,告诉世人这里实已久疏人烟。

如今的叶氏后人已不愿再住老屋,纷纷在外面建了楼房,过上了现代生活。围屋已如同空城,只有两位老阿婆留恋着旧居,希望终老于此。其中一位姓唐的阿婆已年近九旬,她14岁嫁入叶家,26岁便开始守寡。她最喜欢讲的故事,就是指着北面青山上的天空,告诉听者,当年日本人的飞机是如何低飞至此,在围屋的后围投下一颗颗炸弹,其中一颗要了她丈夫的命。

有些主人将房屋租给了外来的打工者,月租三四十元。热闹时候还是有的,每逢中秋或春节,叶氏后人都要回来,在老旧的围屋门上贴对联,放鞭炮,在围屋中的祠堂拜祭先人,这座祖宅是他们心里的家族之根。

叶挺故居

叶挺故居叶挺故居是省文物保护单位,市爱国主义和党史教育基地。叶挺故居是叶挺的祖父叶沛林所建,到上世纪90年代时,房子已有一百多年历史了,故居里摆设了150多件珍贵的照片、实物、文物,大致概括了叶挺的一生。于1978年被列为惠阳县重点文物保护单位;1980年7月正式开馆。于2001年9月开始对叶挺故居进行修缮,并于2003年5月完工,同年9月重新开放。

叶挺纪故居自开放以来,成为惠阳区及周边市、县(区)的学校、机关、厂矿、部队、党组织等单位的爱国主义、革命传统、党史和军事教育基地。

惠阳区_惠阳区 -教育

清光绪廿七年(1901),惠州知府沈传仪在府署右侧创办惠州府学堂。光绪廿九年(1903)迁惠州丰湖书院,合改为惠州府中学堂,乃府属十县唯一普通中学。宣统三年(1911)春,开5个班,学生180余人。民国元年(1912),易名惠州中学。民国2年(1913)易名广东省立第三中学,学制四年。民国16年(1927)分设高中、初中

惠阳区_惠阳区 -旅游

古代建筑

⒈烽火台在霞涌镇东南1.5公里的烟墩岭上,面临大亚湾。相传建于明嘉靖年间,台用花岗岩构筑,呈圆台形,高2米,底面直径4米,顶面直径3米,出烟口直径1米。

⒉清泉寺

在霞涌镇北一山沟间。今貌为砖木构筑,平面宽10.8米,深18米。传说寺后曾有清泉绕寺而流,终年不绝,故名。相传该寺建于明末。原寺内有尼姑,建国后还俗。“文化大革命”期间该寺被毁。20世纪80年代,霞涌有善男信女若干,集资重建此寺。

⒊上排城堡

在永湖镇上排村西1里处。平面呈长方形,长61米,宽41米,高4.8米,墙厚1.3米。四角筑长方形角楼,均为风化石垒砌。城墙隔3.6米处上下均有一孔,上孔内呈方形,外呈长方形,下孔圆形,可作监视、射箭之用。东、南面各设一拱顶城门,青石条砌筑,高3.8米,宽2米,两侧设有栏杆。城外西、南、北距城30米处有一护城河环绕,河宽20米,深10米,城南有一吊桥,已失落。据最早在当地定居的黄姓族人相传,其祖先于清顺治年间来此开基时,已有该堡。

⒋文笔塔

在矮陂镇蔗布村。建于清代。相传自康熙之后,蔗布人中举者接二连三,文运大开,乡人为彰其迹,建塔纪念,故名。塔平面六角形,3层楼阁式青砖构筑,高14米。分3层,每层高4.13。塔基边长2.3米,墙厚1米。北面开一门,高1.9米,宽1米,门柱用麻石条建造。塔身用砖叠涩出檐,檐角上翘。2、3层每面上部各辟1个小窗。塔顶为六角攒尖,上施覆钵、琉璃宝珠组成塔刹。塔腔原构已毁。

⒌崇林世居

在镇隆镇大山下村。始建于清嘉庆十三年(1808),属客家围堡式建筑,平面长方形,通面宽155米,通进深134米。正面分设3个大门,中门石砌,高3米,宽2米,上有“崇林世居”石匾。左右两门距中门各47米。门前有一口池塘。围墙四隅建有角楼,楼平面方形,边长10米,高13米。中门后面有一牌坊,上刻“为善最乐”四字。堡内主祠为三进院落式布局,建筑为硬山顶。中门两边墙上嵌有两方石碑,大小一致,高0.78米,宽0.5米,一为惠州知府关于调解争水事端的宣谕;一为大山下村叶姓族人自订的乡规。

⒍文昌庙

在淡水镇猪行街。建于清道光十六年(1836)。平面为二进院落四合院式布局,建筑为硬山顶,抬梁和穿斗混合式梁架结构,琉璃瓦剪边。前殿面额15米,进深6米。中有天井,宽6米,深5米,后殿高9米,面阔3间12米,进深3间12米。现存尚好。

⒎魁星阁

在新圩镇约场墟内。平面呈长方形,宽10米,长13米,高11米,共3层。中间层东墙嵌有三方石碑,碑文阐述建阁原由、时间、经过及筹款数额。清嘉庆十八年(1813)兴工,光绪十五年(1889)完工。

⒏盘古宫

在新圩镇约场毗邻东莞的白云嶂(海拔1060米,惠阳最高峰)上,建于清光绪十四年(1888)。平面呈长方形,宽22米,深13米,高11米。分二进,进间有天井,第一进为长方形厅堂;第二进横排3厅,每厅都有神座。右厅神座为盘古王、玉皇、药王;左厅为盘古姑、冯莲祖、张新姐;中厅为盘古婆。该宫毁修多次,原貌已失。民国17年(1928)重修。“文革”期间罹毁。1980~1981年,一些善男信女筹资重建。

⒐祖庙

在淡水镇祖庙街。始建年代不详,清初重建。二进院落四合院式布局。通面宽13米,通进深15米。主体建筑为硬山顶,抬梁与穿斗混合式梁架结构。正殿屋脊装饰有双龙戏珠陶塑。相传祖庙是詹、李、戴三姓人家的墓地,后为避免纠纷建成此庙,有“祖庙在家第一雄”之称。

⒑碧潋楼

在秋长镇周田老围村,三进、三门、四角楼,沿中线展开对称型构筑。通面宽135米,通进深120米,每进相距15米。建于清光绪十九年(1893)。匾额为进士江逢辰题写。据叶德来族人称,该楼乃叶德来捐银所建。

11.刘氏宗祠

根据刘氏族谱可知黄沙洞村自明代初年就有刘姓祖先自中原而来开垦这片土地,因此这座刘氏宗祠有一定的建筑历史价值和文化价值。

黄沙洞“马鞍山刘氏宗祠”始建于清朝乾隆鼎盛时期,为江西省黎姓风水先生点穴,本族邦相等宗长主修,后于民国二年(1913年)再次修缮一新,宗祠至今约已经历200年风雨洗刷,全赖后裔的全力维护。

名人旧居

叶挺故居是省文物保护单位,市爱国主义和党史教育基地。叶挺故居是叶挺的祖父叶沛林所建,到上世纪90年代时,房子已有一百多年历史了,故居里摆设了150多件珍贵的照片、实物、文物,大致概括了叶挺的一生。于1978年被列为惠阳县重点文物保护单位;1980年7月正式开馆。于2001年9月开始对叶挺故居进行修缮,并于2003年5月完工,自开放以来,成为惠阳区及周边市、县(区)的学校、机关、厂矿、部队、党组织等单位的爱国主义、革命传统、党史和军事教育基地。惠阳区_惠阳区 -名人

邓承修(1841~1892)淡水人。官至鸿胪寺正卿等职。1889年寓居故乡时创崇雅书院(今惠阳崇雅中学前身,书院旧址仍在中学校内。)

廖仲恺(1887~1925)陈江镇鸭仔步人。中国近代著名的民主革命活动家、伟大的爱国主义者、国民党左派领袖。1903年结识孙中山。成为孙中山革命事业的积极追随者,协助孙确立“联俄、联共、扶助农工”的三大革命政策。

曾生(1910~1995)惠阳(今深圳坪山)人。广东人民抗日游击队东江纵队领导人。原中国共产党香港海员工委组织部部长、书记。

叶挺(1896~1946)秋长镇周田村人,中国人民解放军创始人之一,中国现代著名的军事家。1926年,在北伐战争中率国民革命军第四军独立团为先遣队讨伐军阀吴佩孚,在湖北汀泗桥和贺胜桥等战役中屡建战功,被誉为“北伐名将”。

叶亚来(1837~1885)又称叶德来,秋长镇周田村人。叶德来是他担任甲必丹(当地最高掌权人)时用的名字,也有人称他叶来。在由争夺锡矿利益引起的雪兰莪内战中,叶亚来三次光复吉隆坡。1873年至1880年间,叶亚来任吉隆坡地区行政首长,掌管吉隆坡政令,有“吉隆坡王”之称。

邓仲元(1886~1922)原籍嘉应(今梅州),7岁随父居惠阳淡水。原粤军参谋长兼第一师师长。任粤军参谋长时,多次缉获鸦片,其中一次缉获200多担。孙中山明令追赠陆军上将。《梅州市梅县区志》有传。[教育

清光绪廿七年(1901),惠州知府沈传仪在府署右侧创办惠州府学堂。光绪廿九年(1903)迁惠州丰湖书院,合改为惠州府中学堂,乃府属十县唯一普通中学。

宣统三年(1911)春,开5个班,学生180余人。民国元年(1912),易名惠州中学。民国2年(1913)易名广东省立第三中学,学制四年。民国16年(1927)分设高中、初中

爱华网

爱华网