李光弼(708年-764年),中国唐代营州柳城(今辽宁省朝阳)人,契丹族,唐朝著名将领。李光弼之父李楷洛,原是契丹酋长,其母是李楷固女。李光弼于唐天宝十五载(756)初,经郭子仪推荐为河东节度副使,参与平定安史之乱。干元二年(759)七月,任天下兵马副元帅,参与镇压浙东袁晁领导的农民军。宦官程元振、鱼朝恩等素与李光弼不睦,光弼晚年为宦官所谗。病死徐州,年五十七岁。追赠司空、太保,谥曰武穆。李光弼墓,在富平县觅子乡别家村西北约1公里处。

李光弼_李光弼 -人物生平

契丹将领

李光弼

李光弼的父亲李楷洛,原为契丹酋长,武则天时候归唐朝,拜左羽林大将军,任朔方节度副使,封蓟国公,以骁勇善战出名,死于反击突厥的战争中,皇帝赠营州都督,谥曰忠烈。李光弼自幼为人严肃、深沉而刚毅,喜读班固的《汉书》,治军极严。初入军旅时任左卫郎,以后任左清道率兼安北都护。

公元746年(天宝五年),朔方节度使王忠嗣调河西、陇右节度使,补李光弼为王忠嗣府之兵马使,充赤水军使。王忠嗣非常器重他,曾说:“他日得我兵者,光弼也。”

公元749年(天宝八年),朔方节度使安思顺上表,唐玄宗任命李光弼为朔方节度副使,知留后事,也就是实际上的朔方节度使,封蓟郡公。

公元754年(天宝十三年),朔方节度使安思顺,爱其才干,想把自己的女儿嫁给他,李光弼听到以后托病辞官回家。陇右节度使哥舒翰觉得十分可惜,便奏请玄宗,将他召回京师长安。

出奇制胜

公元755年(天宝十四年),安禄山及部将史思明反叛,郭子仪欣赏李光弼的军事才能,向唐玄宗推荐他,玄宗诏李光弼摄御史大夫,持节河东节度副大使,知节度事,兼云中太守,后又加魏郡太守、河北采访使。李光弼在平定安史之乱的战争中,充分表现了他的军事才能。他的第一个目标是为大唐收复常山郡(今河北正定),该郡地处叛军南北咽喉,战略位置十分重要。李光弼率领朔方军五千人进攻常山,当地团练兵将自己的将领史思义绑来投降,李光弼善待思义,亲自为其松绑,使他真心归顺,供出叛军动向。次日,史思明率二万骑兵直压常山城下,李光弼向史思义问计,史思义说:“今军行疲劳,逢敌不可支,不如按军入守,料胜而出。虏兵炎锐,弗能持重,图之万全。”李光弼接受了降将史思义意见,守城不出,把军队分成四对,以劲弩五百连番射敌,叛军死伤惨重,退兵。当叛军在野外吃饭时,李光弼派轻骑数千,突然袭击,一举消灭叛军五千,收复常山郡九县中的七县。十月,郭子仪率军来常山与李光弼会师,在嘉山与叛军决战,大破之,斩首四万,俘千余人。

太原之战

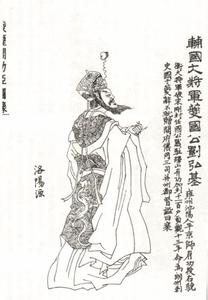

李光弼全身画像

公元756年(至德元年)七月,唐肃宗在灵武即位,下诏命郭子仪和李光弼率军到灵武,在灵武召见了李光弼和郭子仪,授李光弼为户部尚书、同中书门下平章事(即宰相),节度使如故,又特命他为北都太原留守。李光弼奉命由灵武率军五千赴太原,继续征讨叛军,李光弼指挥的“太原之战”,是唐军取得的平息安史之乱的第一次重大胜利。

公元757年(至德二年)正月,史思明、蔡希德发兵十万进攻太原,并企图占领太原后,由北道夺取灵武。当时太原尹李光弼手中只有一万人,太原城方圆四十里,由于李光弼治军严整,与将士同甘共苦,令行禁止,士兵严守,史思明无隙可击。在兵力悬殊情况下,李光弼一面防御固守,一面守中有攻。他让战士从城中挖地道通城外,打击敌军,此是中国最早的地道战;他还在城上安装石炮(抛石器)击毙叛军十分之二三;地道后来挖到史思明大营,俘斩叛军一万多人。叛军内讧,安庆绪杀父安禄山,自立为帝,史思明退兵范阳,蔡希德因疲惫不堪而败军。

同年二月,李光弼率敢死队向敌军发动进攻,歼敌七万多人,太原之战”取得完全胜利。太原之战是平乱战争第一次重大胜利和重要转折点,是以少胜多、以弱制强的典型战例。李光弼充分发挥了军事才能,此战为后来胜利收复两京奠定了基础,具有重要战略意义。胜利消息传到灵武,唐肃宗下诏奖赏李光弼,加司空、兼兵部尚书,仍兼同中书门下平章事,封为魏国公。

朔方节度

公元758年(干元元年)八月,唐肃宗再次诏李光弼入朝,升侍中,改封郑国公,九月命郭子仪、李光弼等九节度使十万大军讨伐安庆绪,因为肃宗不相信李、郭,不设主帅,只派不懂军事的宦官鱼朝恩为观军容宣慰处置使,总揽诸军,邺城之战,结果大败,李光弼败不折兵。邺城兵败,鱼朝恩把责任推到郭子仪身上。

公元759年(干元二年)七月,唐肃宗夺剥夺郭子仪兵权,任命李光弼代替郭子仪为朔方节度使(治灵州,今宁夏吴忠市境内)、天下兵马副元帅,率五百亲兵赴洛阳统帅朔方军。

同年八月,李光弼又被任命兼幽州长史、河北节度使。李光弼撤出洛阳,移军河阳,留洛阳空城给史思明。十月,史思明进攻河阳,李光弼这次又发挥才能,他看到史思明作战主要依靠良马千余匹,这些马每天都在黄河南岸沙渚上洗澡,便心生一计,挑选军中母马五百匹,把它们所生小马驹留在城内,把马全部赶到黄河北岸,母马因为挂念城中小马驹,就嘶叫不停,史思明的战马听到以后,也都随之跑到黄河北岸,被唐军所获。接着,李光弼又用木杆铁叉叉住史思明黄河上的火船的进攻。史思明损兵折将,亲率大军再进攻河阳,李光弼身先士卒,他事先在靴内藏刀,对将士们说:“战,危事。吾位三公,不可辱于贼。万有不捷,当自刎以谢天子。”三军感动,部将李抱玉、荔非元礼等率兵奋勇杀敌,大败叛军,杀敌一万余,生擒八千余人。河阳之战李光弼再次表现了杰出的军事才能,“河阳之战”大胜,牵制了史思明主力军,保障了潼关和长安的安全。

公元760年(干元三年)正月,唐肃宗加李光弼太尉兼中书令。

中兴第一

李光弼侧身像

公元761年(上元二年)二月,唐肃宗轻信宦官鱼朝恩,不听李光弼正确意见,命

李光弼冒险进攻洛阳。李光弼无可奈何,留李抱玉守河阳,自己与朔方节度副使仆固怀恩会同鱼朝恩进攻洛阳,仆固怀恩不听李光弼军令,不在洛阳城北邙山而在平原布阵,结果大败,唐军只好退守闻喜(今山西闻喜),史思明虽然获胜,却被其子史朝义杀死。唐肃宗以邙山之败罪在仆固怀恩,拜李光弼为侍中兼河中节度使。后又任命为河南副元帅、太尉兼侍中,统率河南、淮南、江南、浙江等八道行营节度,出镇临淮(今属江苏),进攻史朝义军。李光弼先克许州(今河南许昌),活捉史朝义将李春,再入徐州(今江苏徐州)。唐代宗即位,封雍王李适(kuò)天下兵马元帅。史朝义九十万大军被困洛阳,兵败。

公元762年(宝应元年),李光弼进封为临淮郡王,赐铁券,图形凌烟阁。

公元763年(宝应二年)正月,史朝义走投无路自杀身亡。历时八年之久的安史之乱平息,李光弼自始至终参加指挥大军,一直是唐军平叛主将之一,发挥了出色的军事才能,指挥唐军歼灭叛军有生力量,为平息内乱立了头功,《新唐书》称赞李光弼在平息安史之乱中,“战功推为中兴第一”。

将星陨落

李光弼在平定安史之乱中功劳盖世,但是却遭到宦官鱼朝恩、程元振的嫉妒和陷害。

公元763年(宝应二年)初,吐蕃在仆固怀恩的引诱下乘虚攻入关中,占领长安,唐代宗出逃陕州(今河南三门峡市),急忙诏李光弼奔赴陕州行在,但李光弼看到朝中宦官专权,害怕遭到鱼朝恩等陷害,拖延未去。吐蕃被关内副元帅、中书令郭子仪打败,代宗返回长安,任命李光弼为东都留守,李光弼再借故诏书未至推辞,率军回到徐州收租赋。唐代宗再诏李光弼入朝,李光弼害怕宦官鱼朝恩、程元振加害,不敢去长安见驾。

起初,光弼治军很严,威名震天下,凡是他下的命令,诸将不敢不服。后来,有田神功等诸军,都不受他的控制,因此,光弼很不得志,感到耻辱、惭愧,忧郁成疾。

公元764年(广德二年)七月,李光弼在徐州病逝,终年五十七岁。唐代宗遣使吊恤其母,追赠太保,谥曰武穆,诏百官送葬至延平门外。

李光弼_李光弼 -轶事典故

智降两将

李光弼像

李光弼在野水渡地方征讨史思明,到了晚上,军队撤回,只留了一千多人。

李光弼对雍希颢说:“贼将高晖、李日越、喻文景,都是万人才能抵挡的人,史思明必然派一人来劫我。我先走了,你领士兵在这等他们,不准和他们交战;他们若是投降,就和他们一起来。”这天,史思明召李日越说:“你领兵去野水渡,这次一定能抓住他,你派铁骑(披甲的战马)晚上渡过去,为我抓来。又下命令,必须抓到李光弼,否则,你就别回来。”李日越率领五百骑兵,早晨接近了雍希颢的军队。雍希颢的士兵在护城河边,只是互相看着喊叫。李日越感觉很奇怪问:“太尉(指李光弼)在么?”有回答说:“夜间走了。”李日越又问:“有多少兵?。”有回答说:“一千人。”又问:“将领是谁?”答:“是雍希颢。”李日越沉思良久,对他部下说,我接受的命令是必须抓到李光弼,于是李日越便投降了,和雍希颢一起到了唐营。

巧施美马计

李光弼曾经领兵守河阳,与史思明对持了一年。史思明有一千多匹战马,每天在河南边洗马,用来显示他的马多兵强。李光弼便在诸营中选出母马五百匹,等史思明的马下河时,他把母马赶下河,因为母马都有马驹在城内,所以母马不间断地嘶鸣。思明的战马听着母马嘶叫,便渡过河来,李光弼都赶进了军营。

李光弼_李光弼 -人物评价

总评

李光弼是中唐出色的统帅、军事家,与郭子仪先后出任朔方节度使,天下兵马副元帅,是平息安史之乱的主帅,被加宰相,位至三公,封为临淮王,“与郭子仪齐名,世称‘李郭’,而战功推为中兴第一。”(《新唐书》卷一百四十八列传六十一)名气没有郭子仪大,但军事才能不在郭之下。史家评论,“自艰难以来,唯光弼行军治戎,沉毅有筹略,将帅第一。”(《册府元龟》卷393《将帅部》)中国历史上的著名军事家、大将孙武、吴起、韩信、白起等比起李光弼,“或有愧德”。

历代评价

王忠嗣:“光弼必居我位。”

《旧唐书》:“凡言将者,以孙、吴、韩、白为首。如光弼至性居丧,人子之情显矣;雄才出将,军旅之政肃然。以奇用兵,以少败众,将今比古,询事考言,彼四子者,或有惭德。邙山之败,阃外之权不专;徐州之留,郡侧之人伺隙。失律之尤虽免,匪躬之义或亏,令名不全,良可惜也。然阃外之事,君侧之人,得不慎诸?思礼法令严整,储廪丰盈,节制之才,固不易得。景山始以文吏,或有虚名。仗钺扬州,召匪人而劫掠士庶;分茅并部,持小法而全昧机权。贵马贱人,众怒身死,宜哉!云京赏善惩恶,静乱安边,功着军中,宠加身后,不亦美欤!”

赞曰:“光弼雄名,思礼刑清。始致乱者邓景山,何以救之辛云京。”

《新唐书》:“李光弼生戎虏之绪,沉鸷有守。遭禄山变,拔任兵柄,其策敌制胜不世出,赏信罚明,士卒争奋,毅然有古良将风。本夫终父丧不入妻室,位王公事继母至孝,好读班固《汉书》,异夫庸人武夫者。及困于口舌,不能以忠自明,奄侍内构,遂陷嫌隙,谋就全安,而身益危,所谓工于料人而拙于谋己邪。方攘袂徇国,天下风靡;一为迁延,而田神功等皆不受约束,卒以忧死。功臣去就,可不慎邪?呜呼,光弼虽有不释位之诛,然谗人为害,亦可畏矣,将时之不幸欤!”

吕温:“许叔冀之保灵昌,李光弼之全河阳,李晟之收复京邑,皆以兵少将一,而建大功。”

徐钧:“间关百战佐中兴,料敌行师妙若神。可惜罹谗终恨死,伤心不见白头亲。”

陈元靓:“苏郡袭封,挺兹神武。麾旗进兵,长

爱华网

爱华网