蜉蝣(英文:mayfly,学名:Ephemeroptera)学名蜉蝣目,具有古老而特殊的性状,是最原始的有翅昆虫。和蜻蜓目可同分为古翅次纲,他们的翅不能折叠。蜉蝣目昆虫体形细长柔软,体长通常为3~27mm,触角短,复眼发达,中胸较大,前翅发达,后翅退化,腹部末端有一对很长的尾毛(或称尾须,尾须是少数低等昆虫,如本目和直翅目才具有的特征),部份种类并有中央尾丝,稚虫水生,成虫不取食,寿命很短,约有数小时至数日不等。

蜉蝣目_蜉蝣目 -简介

蜉蝣目

蜉蝣目通称蜉蝣,具有古老而特殊的性状,是最原始的有翅昆虫。体形较小或中等,细长,体壁柔软。头部小,触角短,刚毛状。复眼发达,雌性的复眼常左右远离;雄性的复眼常较大,左右接近,且每一复眼上下部小眼面往往不同,一般上半部小眼面大于下半部,也有二部分完全分隔者。单眼3个。口器为咀嚼式,因成虫不取食,没有咀嚼能力,上颚退化消失,下颚也退化,常有下颚须。胸部以中胸最大,前、后胸小而不显着,翅有两对,呈三角形,脆弱,膜质,多为前翅大,后翅小,亦有后翅退化者,休息时竖立在身体背面。蜉蝣翅脉相及翅的关节不发达,翅脉最为原始,翅脉极多,多纵脉和横脉,呈网状。翅的表面呈折扇状。足细弱,仅用于攀附。跗节1一5节,末端有爪1对。

腹部11节,第11节仅存窄环形背板。雄性第10节后缘有1对由前足延长形成的抱器,3一4节,少数1节,用于在飞行中抓住雌虫。在其内侧有二对短小简单的阳茎。雌性生殖孔1对,开口于第7、8腹节之腹面。卵巢按节排列。两性生殖孔均成对。腹末有1对分节的长丝状尾须,第11节背板常延长形成中尾丝。尾须和中尾丝细长多节,与缨尾目昆虫相似。

蜉蝣目_蜉蝣目 -中文“蜉蝣”与蜉蝣目

(二) 中文“蜉蝣”与蜉蝣目Ephemeroptera联系起来的过程

在中国,“蜉蝣”作为一个科学动物名词出现在1891年。当时授课于芜湖驿矶山同文书馆的美籍传教士华约翰在《格致汇编》第六年中发表了《虫学略论》,在“分目各论”部分有“第十一蜉蝣类”,绘一虫为例,并加以数行说明(邹树文,1981)。从这篇文章的总体风格和所译名词以及作者的背景来看,它可能不是译自日文。“但其书中所用名词大都不同于现代……,加之《格物汇编》主要分销各地领事馆、税务处与礼拜堂,鲜为普通民众所有,因而对中国学术研究影响甚微。”(王思明、周尧,1995)

邹树文(1956)说:“日本学者以此名作为Ephemeroptera(蜉蝣目)一目昆虫的名称,中国现今昆虫学上一贯沿用,这是对的。”

其实早在1908年沈维钟就写到:“……(蜉蝣)实发生于水上,盖其幼虫须在水中一二年,然后变化。变化之后,形态略似蚕蛾,惟尾末有细丝三条,长倍其身。借之,可以浮游水面。行动如射,故称之。……今日学者所称臼齿蜉蝣是也。……可知蜉蝣断非天牛一类。……”可以看出:沈维钟的描述可能译自日本书;他是第一位作蜉蝣形态描述的中国人,虽然描述十分简单;他明确否定了古人对蜉蝣的一些错误解释。1923年出版的《动物学大辞典》(杜亚泉等编)中的“蜉蝣”条也注有日文。

综上所述,邹树文1956年的说法是对的。

蜉蝣目_蜉蝣目 -中国蜉蝣目的科学研究

第一位以科学的方法报道中国蜉蝣的是英国人Walker。他于1853年发表了Cloeon sinense(当时他命名为Caenis sinense)。接着Eaton (1870―1892)报道了在中国有分布的2种蜉蝣。McLachlan于1904年报道1种。在这以后30年里,中国蜉蝣的研究出现一个高潮。德国人Ulmer(1912―1936)、西班牙传教士Navás(1922―1935)描记了许多新种,随后,徐荫祺先生(Hsu Yin-Qi,1932―1938)对中国的蜉蝣进行了系统研究,胡经甫(1935)在《中国昆虫名录》中统计中国已知蜉蝣41种,去除Navás未定名的,实际是40种。Ulmer(1936)统计中国蜉蝣47种,徐荫祺(1937―1938)统计有64种,并记述5新种。

日本人上野益三(Uéno)于1928年报道1种,1931年报道台湾蜉蝣有12种,其中在上述各名录中未见的有Ephemera japonica Mclachlan,Ephemera supposita Eaton、Epeocus psi Eaton、Ecdyonurus hyalinus Ulmer、Rhithrogena vitrea Ulmer、Isonychia formosana Ulmer、Pseudocloeon kraepelini Klapálek共7种。他(1941)还报道了中国东北地区的5种蜉蝣,其中Ephoron virgo(Olivier 1791)和Oligoneuriella rhenana(Imhoff 1852)对当时的中国是新记录种。另外,日本人松村延年(Matsumura,1933)报道1种,另一位日本人今西锦司(Imanishi,1940)也报道了一些中国东北地区的蜉蝣,但大部分未命名。经后人整理和命名,现知有10种过去一直始终未被统计 (Bae,1997; Bae & Liu,1999)。去掉异名,在解放前,中国共知蜉蝣88种。

在1942―1978年间,国内蜉蝣的研究陷入停顿。在国际上,只有零星的关于中国东北、香港和台湾省、云南省蜉蝣的研究报道,共计6种。Gillies et al.(1949,1951)命名了采自中国香港的Cloeon harveyi和Isca purpurea。1972年,Tshernova 报道中国云南一种Vietnamella ornata,并于1973年报道了Ephemera strigata在中国的分布。1963年,Peters et al. 报道中国香港一种Habrophlebiodes gilliesi,Tsui和Peters于1970年报道了该种的稚虫。上野益三(1969)报道了来自中国台湾和香港地区6种蜉蝣,其中Baetiella japonica(Imanishi)是在中国的首次发现。

从60年代开始,徐荫祺先生带领南京师范大学的学生重新进行蜉蝣目的分类研究工作,并于1978年开始发表新种。至今,报道了大量大陆地区的蜉蝣,其中归鸿(1985)对以前的工作进行了统计,共计有96种(去除异名和化石种,实际是92种),并由尤大寿和归鸿(1995)完成了《中国经济昆虫志・蜉蝣目》的编写工作,详细描述了101种蜉蝣。另外韩国人Bae于1991年在研究河花蜉科Potamanthidae时,报道产于中国的2新种。Braasch & Soldán(1980)报道一种。

在台湾地区,1981年,Braasch将Ulmer报道分布于台湾的Epeorus psi Eation (1885)改为Epeorus erratus。1985年,Müller-Liebenau报道了台湾四节蜉科Baetidae的6个新种,同年Waltz & McCafferty也报道了一种。康世昌等于1994―1996对台湾地区的蜉蝣分类作了大量工作,发表了46个新种。这些新报道的种除Epeorus erratus外均以稚虫为模式标本。

综上所述,根据统计,截止到2001年底,中国已报道蜉蝣256种(表1和表2,部分地方志提及的种类没有统计在内)。Tshernova et al.(1986)提及的中国有分布的种因没有注明具体标本采集地点而没有统计在内。Braasch(1999)报道的中国蜉蝣因在Tshernova et al.(1986)和一些地方志中已有报道,本研究中没有见到标本的均未涉及。

蜉蝣目_蜉蝣目 -生物学特征

蜉蝣目

1 外部形态

1.1 脉相及翅面的皱褶

现存蜉蝣前翅的纵脉主要包括:前缘脉C、亚前缘脉Sc、径脉R、前中脉MA 、后中脉MP 、前肘脉CUA和后肘脉CuP、臀脉A。除纵脉外,大多数类群还具有网状的横脉。除此之外,前翅还具一个亚前缘脉弓(subcostal brace)、各种闰脉以及缘闰脉。蜉蝣前后翅或多或少地呈现皱褶状,即像折叠扇面样的凹凸不平。另外,蜉蝣的Sc和Rs脉有时具非常明显的脉弱点。一般认为,蜉蝣脉相非常接近原始的昆虫脉相。

Kukalová-Peck提出一个昆虫翅脉的原始模式(Kukalová-Peck 1991)。在这一模式中,昆虫翅上具8对纵脉,分别为缘前脉PC(PCA+, PCP-), 前缘脉C(CA+, CP-), 亚前缘脉Sc(ScA+,ScP-), 径脉R(RA+, RP-), 中脉M(MA+, MP-), 肘脉Cu(CuA+,CuP-), 臀脉A(AA+, AP-), 肩脉J(JA+, JP-)。每对脉的前一支为凸脉,后一支为凹脉,凸凹脉相间排列而使翅面呈现皱褶状。随着进化,在蜉蝣目中,PC、 C 和ScA 愈合成现今的前缘脉C。亚前缘脉弓由ScA+演化而来,它将C脉、Sc脉以及R1脉连接在一起。根据这一模式,蜉蝣目前翅脉相是非常原始的。

1.2 翅的关节和翅位

由于缺乏有关的骨片和飞行肌,蜉蝣在停息的状态下只能将翅竖立于体背,而不能像新翅类一样将翅折叠于胸腹部的背面。这种观点见于多种资料中,但Kukalová-peck认为这种观点并不正确。她提出,在原始有翅类昆虫翅基周围具有一马蹄型环绕的骨片组,每块骨片的结构和形状大体相似。这些骨片组成4列8行,每一行对应于一条纵脉。这些骨片包含血管,最靠近翅的那一列存在着血窦,给8条纵脉供应血液(Kukalová-Peck 1991)。

在蜉蝣目,这些骨片发生不同程度的退化和愈合。蜉蝣目前翅的关节板由Sc、R和M脉基部与脉相邻的两列骨片愈合而成,Cu、A 和J脉基部相应的骨片绞合在关节板的后方。另外两列骨片在古生代的蜉蝣中仍然存在,在现生蜉蝣中已不明显(Kukalová-Peck 1983, 1997)。

与新翅类相比,蜉蝣目昆虫翅基的骨片(三块腋骨片Ax sclerites)以及相应的折叠肌肉和翅上肩脉处的褶痕(又称轭褶jugal fold)仍然存在,但由于骨片愈合,这些结构不再起作用,故蜉蝣在停息时翅是向背方垂直竖立的(Brodsky 1970)。

虽然蜉蝣目(古翅类)昆虫的前翅不能折叠,但与新翅类一样,这种模式仍然是一项进化性的特征。不能据此而认为新翅类的翅是由古翅类演化而来的。

1.3 附肢

除了触角、口器、足和翅外,蜉蝣还具有另外一些附肢,如稚虫的7对鳃、成虫的尾铗以及腹末长而分节的2根尾须。这些结构从何而来?它们是否是同源的构造?

根据Kukalová-Peck提出的六足总纲Hexapoda足的原始模式,原始昆虫的足可能最少有11节,每一节的内外侧又具数目不定的肢突。现存蜉蝣的翅及稚虫的鳃为第1节(epicoxa)的扁平外突(flattened exite),而第1节本身成为围绕外突 (或翅) 的骨片。蜉蝣的足、尾铗、两根尾须则具有另外的共同起源,即为真正的足。蜉蝣的阳茎则为第10腹节附肢转节的内突(trochanter endites)。有些蜉蝣胸足基节基部的鳃也相当于基节的内突。而中尾丝为第11腹节的末端延伸物(Kukalová-Peck 1991;Brinck 1957)。

关于翅的起源有存在数种假说,如背板起源说、鳃起源说和针突起源说。根据Kukalová-Peck的意见,蜉蝣稚虫腹部的鳃与胸部的翅同源(Kukalová-Peck 1978,1991)。因为:1. 一些蜉蝣稚虫鳃的形态和结构与翅非常相似:前缘骨化加厚、都有气管、都为扁平叶状结构;2. 鳃和翅都是按节排列的,并且都由相同的肌肉控制,有些蜉蝣的鳃有很强的活动能力; 3. 蜉蝣稚虫的头胸部除翅外绝没有扁平的鳃样结构; 4. 鳃与翅均着生于下基节(subcoxa)和背板之间、气门之上; 5. 一些现生蜉蝣成虫在腹部仍然保留着似翅的“鳃”样残迹(?tys & Soldán 1980)。

蜉蝣可能起源于衣鱼类Zygentoma(陈世骧 1955;谭娟杰 1980;Wigglesworth 1973)。它们都具长而分节的尾丝。

长而分节的尾丝能够保留下来可能与蜉蝣目独特的生活习性,如成虫不食而食道内贮满空气、身体比重较小、有独特的交尾行为(Brinck 1957)、雄成虫前足较长等等有关,在空中飞行时可能有一定的保持平衡的作用(Wigglesworth 1973)。

1.4 口器

舌分三叶,以及下颚的内颚叶与外颚叶愈合据认为是蜉蝣的一个原始特征(Hennig 1981)。

1.5 口器和前足基部的鳃

除了腹部的鳃外,蜉蝣目中的短丝蜉总科与扁蜉总科中的部分种类在下颚、下唇、前足和中足的基部具丝状的鳃。这种类型的鳃还发现于部分礻责 翅目, 蜻蜓目和毛翅目(?tys & Soldán 1980)。根据Kukalová-Peck的解释,这种类型的鳃很可能是由原始附肢基部的肢突演变而来(Kukalová-Peck 1991)。

1.6 细裳蜉科Leptophlebiidae Atalophlebiinae亚科复眼

细裳蜉科Leptophlebiidae Atalophlebiinae亚科蜉蝣上半部分复眼的小眼为四方形。在节肢动物中,只有甲壳纲Crustacea部分种类具四方形的小眼。Peters & Gillies (1995)报道这种类型的小眼是一种衍生性状,而六角形的小眼为原始性状(Peters & Gillies 1995)。关于这一特征为什么仅在蜉蝣目和甲壳纲中出现还有待于深入研究。

蜉蝣目

2 内部解剖

2.1 翅内气管

Whitten报道,蜉蝣目昆虫的前后翅由不同的气管通入,即前翅内气管来自一个气门,而后翅的气管来自后一气门。换言之,蜉蝣翅内气管的来源严格限制于不同体节。这种状况与原始模式非常接近,因而比其它有翅类更加原始。在其它有翅类,前后翅的气管来自两个气门,前后翅的前缘脉至中脉的气管来自前气门,而前后翅的肘脉至臀脉来自后气门(Whitten 1962)。

2.2 翅脉内的血液环流

蜉蝣翅内的血液流动方向与其它昆虫没有区别,但进出翅内的血液流动却是间断的。这种例外的情况可能与原始的翅基具较大的血窦有关。而翅基具较大的血窦是古生代昆虫具有的一个原始特征(Kukalová-Peck 1978)。

2.3 生殖系统

蜉蝣具有端滋性输卵管,生殖系统各部分都没有附属腺体,雌雄生殖孔成对开口于体外,无产卵器(Landa 1969)。根据一般理解,这些都是比较原始的特征。

2.4 精子

根据Baccetti et al.报道和梁爱萍(1999)综述,双翼二翅蜉Cloeon dipterum(四节蜉科Baetidae)的精子鞭毛内的轴丝为9+9+0型(Baccetti et al.1969;郑乐怡,归鸿 1999),而绝大部分昆虫为 9+9+2型,个别种类为9+9+1型(双翅目Culiseta属)。从精子鞭毛内的轴丝类型来看,蜉蝣目具独特性。

3 生物学

3.1 原变态

蜉蝣的生活史包含四个阶段,即卵、稚虫、亚成虫和成虫。与其它所有具翅昆虫不同之处,就是蜉蝣的亚成虫与成虫都具有翅和飞行能力。换言之,蜉蝣成虫期具有两个龄期,或成虫期仍然蜕皮1次。蜉蝣稚虫与亚成虫以及成虫的外形差别很大,生活环境不同,又有亚成虫期,这种变态类型常专门称为原变态。

所有蜉蝣的雄亚成虫以及绝大部分的雌亚成虫都会蜕皮变成成虫,少数非常特化的种类雌亚成虫不再蜕皮,在亚成虫期完成交尾产卵过程(Edmunds & McCafferty 1988)。亚成虫与成虫在形态上有许多不同之处,其中有两点最为突出:一是亚成虫的翅面及身体表面密生细毛和各种微毛;二是就雄成虫而言,它的大部分附肢(尾铗和阳茎、前足以及尾丝)没有发育完全。对于第一点,Edmunds & McCafferty认为,与成虫相比,亚成虫更能够克服羽化时水的阻力(Edmunds & McCafferty 1988)。对于第二点,则认为反映了蜉蝣附肢的发育是渐进式的而非爆发式的,因此亚成虫的存在是蜉蝣附肢伸展完全以及生殖系统完善的一个必要过渡,是蜉蝣生活史中不可或缺的转变阶段(Edmunds & McCafferty 1988)。

Schaefer认为蜉蝣目昆虫的亚成虫期是古蜉蝣成虫期两次或多次蜕皮的证据和遗迹(Schaefer 1975)。它之所以能保存下来是因为在蜉蝣目昆虫中,翅的发育完全与外生殖器的成熟是不同步的,不能在一次蜕皮过程中完成,而是第一步在亚成虫期翅先发育和伸展,第二步通过再次蜕皮使外生殖器发育成熟。但在所有其它有翅昆虫中,这两个方面在一次蜕皮过程中就完成了。为什么只有蜉蝣能够保存这一古老特征?他认为两次蜕皮过程以及不同器官的异期成熟是体内内分泌系统不同步造成的,这是一个原始特性。由于蜉蝣目的亚成虫期以及成虫期都非常短暂,蜉蝣种群羽化的时间相对比较集中,成虫期又不需要取食(在古蜉蝣可能只需要很少),因此它们逃脱被捕食命运的可能性极大。换言之,选择压力没有足够大到使其与其它有翅类一样压缩成虫期蜕皮次数,促使成虫一次性获得取食、飞行、寻觅配偶、交尾、产卵的形态和能力、从而增大延续种群的可能性和能力。

陈世骧和谭娟杰认为蜉蝣的亚成虫相当于全变态类的蛹期,故他们认为不完全变态和完全变态都源自于原变态:减去亚成虫期就变成了不完全变态,而亚成虫演变成蛹期就是完全变态(陈世骧 1955; 谭娟杰 1980)。

但Kukalová-Peck认为,现今昆虫纲中所有变态类型都源自不变态类型。在她的原始昆虫模式中,原始有翅类(包括蜉蝣)稚虫到成虫之间无明显的变态过程,翅的发生和发育是逐步的和渐进的,且翅芽与胸部之间具有可动的关节。翅的完善需要有若干龄期,即真正的成虫期之前有若干过相当于蜉蝣亚成虫期的龄期。现今只有一个亚成虫期是原始多个相当于亚成虫龄期集中或遗留的结果(Kukalová-Peck 1978,1991)。

3.2 蜕皮次数

蜉蝣目昆虫的蜕皮次数相对较多,估计为10-50之间,大多数种类的蜕皮次数在15-25 次(Brittain 1982)。

Kukalová-Peck认为,在古生代,原始古翅类 Palaeoptera(包括蜉蝣目Ephemeroptera)具有伸展的翅芽或翅,它们发育过程独特。稚虫期的翅芽弯曲向后,而成虫期的翅向侧面伸展。在稚虫向成虫的发育过程中,翅芽逐渐地向侧方伸展,这需要多次蜕皮过程。在选择压力下,蜕皮次数逐渐减少,而翅的上述转变仍然是必需的,因此就出现了变态过程,即在一次蜕皮过程中完成以前多次蜕皮所完成的翅伸展过程(Kukalová-Peck 1978,1991。但在蜉蝣中则部分保留了多次蜕皮的特征。

3.3 交尾行为

蜉蝣目昆虫有复杂的、独特的交尾行为。具体过程是这样:雄成虫先钻到或飞到雌成虫的腹方,伸出其明显加长的前足,通过胫节和跗节间的特殊关节使跗节向上卷起,从两侧钩住雌成虫前翅的基部;然后雄成虫将腹部向背上方弯曲,将位于第9腹节腹方的外生殖器反转朝上而与雌性外生殖孔相合(Brinck 1957)。这种复杂行为的产生原因还不明了。有意思的是石虫丙 、蜻蜓也具复杂的交尾行为(Baccetti et al. 1969) 。

3.4 水生习性

现生蜉蝣稚虫全是水生的,从化石蜉蝣的形态来看(如桨状的尾、具鳃或类似结构),中生代的蜉蝣已经具有水生习性了(Sinitchenkova 1984)。那么蜉蝣稚虫的水生习性是原生性状还是次生性状呢?这个问题牵涉到以下几个问题:有翅类与无翅类有共同起源还是与甲壳类具有共同起源,或者说六足总纲是否是一个单系群? 以及翅是如何起源和演化的?

虽然有争论,但从目前各方面证据来看,“有翅类”与“无翅类”可能具有共同的起源(Kukalová-Peck 1991;Baccetti et al.1969)。由于无翅类是陆生或湿生生活的,那么部分有翅类的水生习性可能就是次生的。另外,从蜉蝣生活史中也可以找到一些间接的证据:1. 所有蜉蝣种类都具有成虫期,都需要到陆地或空中生活一段时间才能完成生活史。如果它们的水生习性是原生的,那么可能会有一些种类保留这一习性,整个生活史都在水中完成。2. 蜉蝣成虫和亚成虫的翅是适合陆生和空中生活的器官,稚虫具翅芽。3. 与无翅类中的石虫丙 相似,蜉蝣的交尾行为十分复杂。4. 昆虫只占据了淡水环境,在深水和海洋中只发现少数水面生活的半翅类昆虫。

3.5 成虫不食

蜉蝣的亚成虫和成虫的口器退化,不具取食功能。因此,亚成虫期与成虫期所需能量来自稚虫期的积累。蜉蝣成虫的唯一功能和任务就是交尾产卵。在昆虫中,成虫不食的种类较多,但作为一个整体,蜉蝣目所有成员在成虫期都不取食具有一定的独特性。

蜉蝣目_蜉蝣目 -蜉蝣稚虫形态多样性

蜉蝣稚虫一般形态

1.1 体制

蜉蝣稚虫有两种比较特化的体制:扁平型和鱼型。前者以扁蜉科(Heptageniidae)为代表,虫体扁平,即虫体宽度远大于身体的背腹厚度。胸部的足一般较为宽扁,足的关节转变成前后向,即足一般只能前后运动而不能上下运动,活动时身体腹面与底质不分开,在自然状态下,一般不游泳或游泳能力不强。尾丝上的毛一般散生或环生(图3.5)。鱼型体制以短丝蜉科 (Siphlonuridae)、等蜉科(Isonychiidae)以及部分四节蜉科(Baetidae)稚虫为代表。这类蜉蝣的虫体背腹厚度大于虫体的宽度。运动时的体态类似小鱼,即身体呈流线型,足一般细长,中尾丝的两侧和尾须的内侧密生长细毛,相邻的细毛交错成网状,使尾丝具有桨的作用。这类蜉蝣一般可用胸足自由地抓握水中的底质或水生植物,游泳迅速。其它蜉蝣的体制处于这两种之间。

1.2 头部

蜉蝣稚虫触角的长度在不同科中变化较大,形态从光滑无毛至密生细毛不等。复眼和单眼变化较小,但细蜉科(Caenidae)中一些种类的单眼表面突出呈棘刺状。另外,唇基、额都可能突出,头顶可能具有各种瘤突和角突。

蜉蝣稚虫的口器是典型的咀嚼式口器,各部分都可能变化,有些变化还很显着。其中以上颚突出呈牙状最为常见。捕食性种类上颚的切齿部分往往发达,而滤食性的种类磨齿部分一般比较发达。

1.3 胸部 蜉蝣后胸被前翅芽复盖,背面观不能看见。胸部1~2对翅芽。足的变化较大。蜉蝣总科主要营穴居性生活,足为挖掘足。这种足的腿节和胫节非常粗大,胫节的前侧角突出,爪较小。扁蜉科稚虫足的腿节宽扁,具细毛。

1.4 腹部 腹部最引人注目的特征是鳃的多样性。鳃的着生位置、对数、大小、形态等各方面都可能变化。腹部背板常具各种不同的刺突和隆起。有些种类腹节背板的侧后角强烈突出并向背方延伸。

蜉蝣尾丝的形状多种多样。在活动能力较小的种类中,尾丝各节相对较长而细弱,节上不具毛,只在两节的连接处具稀疏的毛。而游泳能力较强的种类往往中尾丝两侧密生细毛,尾须的内侧长有细毛,相邻的细毛交织成网状而使尾丝具桨的功能,在游泳时产生动力。

蜉蝣稚虫的栖境

2 蜉蝣稚虫的栖境 为方便起见,可将水环境分成两类,一类为静水区,一类为流水区。静水区以湖泊和池塘为代表。进一步可以将静水区光补偿深度以上的区域分成三类,分别为静水水体中、底质表面以及底质中。每类小生境中都有不同的蜉蝣生活。

流水区以溪流和小河为代表,这一栖境也可以分成三类,分别为流水水体中、流水区底质表面及底质缝隙间。

各种栖境中的典型蜉蝣类型

3.1 静水水体中的自由生活型

这种类型的蜉蝣有较大的复眼、较发达的运动肌肉和尾。身体呈流线型,腹部的鳃为膜质片状,单枚或两枚;中尾丝的两侧以及尾丝近体侧密生细毛而使尾丝具桨的功能,与鳃一起击水产生游泳时的动力,也能很好地控制方向。爪一般较细长。当不游泳时,腹部的鳃往往仍然抖动。游泳时足位于腹部并向后沿身体体轴放置,静止时足伸展,能抓握住水中植物。捕食种类以水生的摇蚊和蚊的幼虫为食,也取食水生植物。杂食性的居多。这种类型的典型代表为短丝蜉属(Siphlonurus) 、二翅蜉属(Cloeon)等。

3.2 静水水体底质表面陷生型

这些蜉蝣一般运动性不强,身体各部分的活动能力不大或活动不灵敏,游泳能力不强,采集时要在底质泥沙中寻找,并且要有足够的耐心和细心。身体表面一般具毛,身体一般扁平,腹部的某一对鳃显着扩大而盖住其后的鳃,形成鳃盖。鳃盖在生活时不停地向上抬起,以便于呼吸。鳃盖的边缘往往密生细毛,可以清洁进入鳃盖内的水。尾丝只具有稀疏的环生细毛。生活时陷在靠近水边的泥沙和枯枝落叶的碎屑中,很难发现。个体较小,体色一般为统一的浅色或褐色。少数种类体表具各种瘤突。足向侧方伸展,身体表面常粘附各种泥沙和碎屑。在水中滤食植物或动物碎屑。这一类型的典型代表为细蜉属(Caenis) 、小河蜉属(Potomanthellus)。

3.3 水区底质中的穴居型

体色一般较淡,体表常具有程度不一的金黄色细毛;头较窄小,额突明显,前缘常分叉;触角的节间常具细毛;上颚牙明显突出于头部前缘,其基部密生细毛;足为挖掘足,位于胸部腹面;腹部的鳃除第1对外,分为两枚,每枚又分为两叉状,缘部呈缨毛状,生活时位于体背,有规律地由前向后运动而整体呈现波动性,能有效地使水在洞穴中流动,以利于滤食。一般生活于沙质或泥质的底质中以逃避敌害。上颚牙用于挖掘时掀起泥土。当这些稚虫从洞中被赶出后,它们立即又进行挖掘新的洞穴。具强烈的避光性。有较好游泳能力,游泳时腹部上下弯曲呈波动形行进。滤食水中碎屑。代表种类为蜉蝣属(Ephemera) 和埃蜉属(Ephoron)。

3.4 流水区自由生活型

身体苗条,流线型,色彩艳丽。口器各部分密生细毛,触角一般较长。尾桨式。活动迅速,游泳能力强,有趋光性。生活时一般用中后足扒在底质表面,身体略向下倾斜,前足向侧前方伸展,腹部的鳃向外摊开,尾上下击水。前足密生长细毛。这些细毛在前足前缘排列成两行,在细毛之间又夹杂着粗刺。细毛的表面又具有微毛,微毛的顶端呈钩状,相邻的细毛上的微毛相互粘合而使细毛与细毛紧密结合在一起。因此就组成一个筛状的结构。生活时前足前缘上的细毛呈一定角度向前伸展,水流由前向后流动,依靠细毛能有效地过滤水中的碎屑状食物(Wallace & Merritt 1980; Wallace & O’Hop 1979),代表种类有等蜉属 (Isonychia) ,突唇蜉属(Clypeocaenis)。

3.5 流水区底质表面贴生型

身体一般为浅绿色至褐色。身体扁平,头部非常宽扁。上颚的外侧一般具细毛,下颚须的端部具刷状毛,下唇须表面也具浓密的刷状毛。足的关节呈前后型,因此只能前后向移动。各足的腿节宽扁,胫跗节细长,其表面和后缘往往密生细毛。腹部的鳃侧位。背方的鳃为叶片状,肥厚;腹方的丝状鳃一般位于身体背面,从叶状鳃的基部伸出。各鳃的叶状部分互相叠合成吸盘状,有利于吸附在底质表面。有些种类第1和第7对鳃延伸到身体的腹方,左右两鳃互相接触或接近接触,从而使腹部的鳃整个形成一个吸盘状结构(图3.5)。尾丝上的毛一般较稀疏环生于节间。避光性。刮食石块表面的藻类等食物。能游泳,游泳时主要靠鳃击水。生活状态时可以看到鳃不停地抖动。代表种类为扁蜉科,其中以扁蜉属(Heptagenia)、高翔蜉属(Epeorus)、溪颏蜉属(Rhithrogena) 最典型。

3.6 流水区底质缝隙栖居型

这种环境中蜉蝣主要有两类。一类生活于流水区的水生植物和枯枝落叶中,一类生活于石块的缝隙中。

生活于水生植物和枯枝落叶中的蜉蝣身体表面往往具各种瘤突或刺,体壁坚硬。腹部背板往往具刺突或脊突。尾丝上常有各种刺。第1对鳃退化,第2或2~3对鳃往往消失。鳃位于身体背面,背方的鳃膜质片状,腹方的鳃分成许多片状小叶。有些种类腹部背板的刺突很大,背板中央强烈隆起,两侧的鳃位于一个腔隙中。生活时一般紧紧抓住水生植物,活动缓慢,采集时常需静候从水生植物中爬出。受到骚扰时,有时将腹部末几节和尾丝向上翻起朝前,然后放直再翻起。游泳时同样如此,整个动作类似蝎子。以撕食性为主。代表种类有小蜉科(Ephemerellidae)的弯握蜉属(Drunella)、锯形蜉属(Serratella) 等。

生活于石块缝隙中的以河花蜉科(Potamanthidae)的种类为代表(Bae & McCafferty 1994)。这类蜉蝣身体一般扁平,为浅黄色至棕红色。上颚具明显的上颚牙,上颚牙上往往具齿和细毛。各足的腿节相对比较宽扁,而胫跗节为细长的圆柱形。前足胫跗节的内缘和背方密生细毛。腹部的鳃侧位,第1对鳃退化,而2~7对鳃的形状与蜉蝣总科的非常类似,但位于身体侧面。腹部背板表面具各种斑纹。尾丝的基部和端部光滑,而中段的两侧具有细毛。游泳动力较强,滤食性。

以上的分类并不严格。每一类的蜉蝣生活环境也非一成不变。其中流水区的种类也往往能在静水区发现,但静水区种类在流水区一般很难发现。总体而言,上述每一类型所选择的栖境仍较严格,采集时在每一种生境中,其代表种类发现概率常是最高的。

了解蜉蝣稚虫形态与相关栖境的意义

与成虫相比,蜉蝣稚虫的外部形态表现出更加丰富的多样性。这些多样的形态为分类鉴定提供了非常有用的素材。在一些成虫形态变化不大的种类中,如四节蜉科、细蜉科、小蜉科以及河花蜉科,不同种间稚虫的比较对于种类的鉴别常常是非常有效的。

通过对每种生境中代表种类外部形态的了解,根据蜉蝣的外部形态,就可以大体推断出它的生活环境和食性。

由于各种蜉蝣有相对严格的栖境选择,在采集过程中,为了提高采集效率,应该尽可能多地在不同的水生小环境中进行采集取样。同时,要针对各种蜉蝣具有不同的活动能力采取不同的采集方法和技巧。对于那些生活隐蔽且活动能力不强的种类,在采集取样过程中,要有足够的耐心和时间等待它们从隐蔽处出来。而对活动能力非常强的种类,一般很难轻易采到,需要选择拖网或网箱等必要的专门工具和进行相对多次的采集。

由于蜉蝣稚虫形态存在着多样性,可以推知蜉蝣稚虫存在着一定的可塑性,即在自然选择作用下,来自同一祖先的不同支系其稚虫形态可能出现一定的多样性,如细蜉科的稚虫就有三种主要的形态:前足具长毛型、单眼棘刺型和普通型。如果来自不同祖先的若干支系选择同一个生活环境,它们在外部形态上有可能表现出高度的一致性或趋同性。因此,在重建系统发育关系时,稚虫特征的选择应该十分谨慎小心。

由于不同蜉蝣种类及其外部形态与它们的水生生活小环境和生活习性有密切的关系,因此,蜉蝣稚虫在水质监测中得到广泛应用。

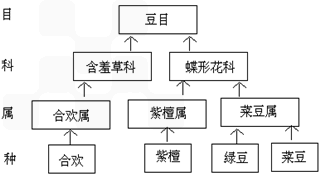

蜉蝣目_蜉蝣目 -蜉蝣目Plectoptera下属

蜉蝣总科Ephemeroidea

褶缘蜉蝣科/褶缘蜉科 Palingeniidae

网脉蜉蝣科/网脉蜉科 Polymitarcidae

蜉蝣科 Ephemeridae

花鳃蜉蝣科/花鳃蜉科 Potamanthidae

鲎蜉蝣科/蝌蚪蜉科 Prosopistomatidae

四节蜉蝣总科Baetoidea

四节蜉蝣科/四节蜉科 Baetidae

细蜉蝣科/细蜉科 Caenidae

褐蜉蝣科/小裳蜉科 Leptophlebiidae

小蜉蝣科/小蜉科 Ephemerellidae

寡脉蜉蝣科/寡脉蜉科 Oligoneuridae

Siphluroidea

圆裳蜉蝣科/圆裳蜉科 Baetiscidae

短丝蜉蝣科/二尾蜉科 Siphluridae

长手蜉蝣科/长节蜉科 Ametropodidae

扁蜉蝣科/五节蜉科 Heptageniidae

爱华网

爱华网