原生动物门辐足纲中的等辐骨亚纲稀孔亚纲和多囊亚纲原生动物的通称。因伪足和骨骼大都呈辐射状而得名。放射虫种类多,数量大,死亡后沉积海底所形成的软泥占现代海底面积的2~3%(仅次于有孔虫)。成虫有单体或群体,大小相差悬殊,由几微米至数毫米,某些群体的直径可达数米,但绝大多数是单细胞的个体在此处添加文字。

放射虫_放射虫 -概述

放射虫

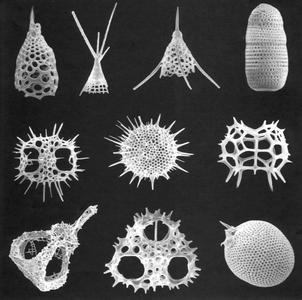

放射虫为海生漂浮的单细胞动物,具放射排列的线状伪足。

分类位置:原生动物门辐足纲放射虫亚纲

主要特征:在细胞质内有一个球形、梨形或圆盘形的几丁质中心囊。中心囊将细胞质分成囊外和囊内两部分。囊的表面包以角质膜,膜上有小孔,使囊内外的细胞质相互沟通。囊内有核,司营养及生殖;囊外细胞质常有许多脂肪粒和空泡,有利于动物的漂浮生活。

放射虫

生态习性:大洋环境,营漂浮生活

分布:广泛,遍及所有海域。温带地区,尤其是赤道地区最为丰富。

具有结构精致的硅质骨骼,发育著名的放射虫软泥。

地史分布:寒武纪――现代

繁盛期:D、C、J、K、始新世、中新世,现代为极盛。

已知化石放射虫2000种以上,现生放射虫6000种以上。

放射虫_放射虫 -研究历史

第一阶段:

十九世纪初,苏俄的一名水手第一次发现放射虫。

第二阶段 :

十九世纪中叶――末期

放射虫1、Müller(1855):观察地中海中的原生动物命名放射虫(放射状分布的伪足)

2、Meyen(1834):最早发现岩石中的放射虫化石,记述了两个属(几种水螅和其它低等动物)。

3、Ehrenberg(1830-1875):第一个广泛研究放射虫的学者。《Microgeologie》记述、定义了采自地中海的放射虫,提议用Radiolaria来代表呈辐射对称的海生肉足类。

4、Haeckel(1862):修订Radiolaria包括具中心囊的辐射对称的海生肉足类,并进行了最初的分类。描述了430种放射虫,新种350多种(挑战者号1872--1876)

5、十九世纪末期欧洲和俄国也发表了有关报道。

6、K. Zittel(德)最早从岩石中发现放射虫化石。

7、Ehrenberg从第三纪硅质岩中发现了放射虫化石

第三阶段:

二十世纪七十年代――现代

深海钻探计划(JOIDES)、板块构造理论促使放射虫研究再度萌芽并蓬勃发展。主要在放射虫的形态学、生态学和生物地层学方面进行了系统的研究,取得了重要的进展。美国加州海洋学院――Prof. W. R.ReiedelUniv. of Texas at Dallas――Prof.E.A.Pessagno,Jr. (放射虫之父)

我国研究历史

台湾地区八十年代后期起步

吴浩若、杨群到Dallas学习,研究地区为海洋、造山带

放射虫_放射虫 -现代放射虫

放射虫一、细胞及其内含物

1、个体大小

单体:成年个体直径数十μm~数百 μm

群体:直径数厘米~数十厘米

2、生活方式:浮游

单细胞为大多数

群体生活:泡沫虫中胶球虫科的一些种,单体由胶质相连,外包有半透明的胶质包膜

3、原生质构造

中心囊:球形、钟罩形、叶状或不规则形。囊壁是一层多孔的假几丁质或类粘蛋白质的膜。放射虫的骨架主要随中心囊的形状架构而成。

中心囊的构造差异是分类上极为重要的依据。

泡沫虫:中心囊呈轴对称,囊壁为单层的薄膜,具无数规则分布的小孔。

罩笼虫:中心囊呈狭长型,单轴式的放射状对称,囊壁为一层致密的薄膜,仅在长轴的一端有孔洞。

囊内质:一个或数个细胞核,复核、各种细胞类器官、脂肪球、色素体、结晶体(SrSO4),司营养和生殖功能。

囊外质:以多囊虫目为例

肉基质层:颗粒状原生质组成,轴伪足由此伸出,消化作用在此进行,常可见半消化物质。

胶泡层:厚层的胶状组织,充满胶泡,可调节比重,利于漂浮,分泌骨骼。虫黄藻共生于此。

肉网层:外质的最外侧,网目状构造,周边向外延伸出丝状伪足。

伪足:伪足上可富有粘稠状的硅胶。轴状伪足:由微管组成的轴丝支持;丝状伪足

二、营养与繁殖

1、营养

放射虫主要靠伪足捕食各种浮游生物。

放射虫

共生的藻类(虫黄藻)也可为放射虫提供营养。仅限于透光带。共生的藻类散居在胶泡层中也有在肉基质层附近或聚集在中心囊内。共生的藻类也可成为放射虫的食物。

2 、生活周期

很短,数天至一个月左右

3、繁殖

无性生殖(分裂生殖、出芽生殖),有性生殖。群体放射虫有大量具鞭毛的细胞。双型现象(Kling,1970)

三、骨骼

大多数的放射虫具有结构精致的硅质骨架,但海水表层常见的一种群居放射虫就没有骨架(Collozoum inerme,胶体放射虫)。

1、骨骼成分与特性

主要为Si和O,还有少量的Mg、Ca、Na、Pb等元素,总量不超过4%。骨骼清晰透明,透射光下、呈玻璃状,硬且脆,无弹性。

A:非晶硅质(蛋白石质)――多囊虫目

放射虫

骨骼成分相当稳定,放射虫化石都是蛋白石质。

B:有机质和蛋白石混合成分――褐囊虫目

沉积过程中被分解,无法形成化石,在海底表层沉积物中偶见。

C:硫酸锶(天青石)――棘刺虫,从未发现化石

2、骨骼类型

松散结构:为互不连接或接合不坚实的杆、骨针及刺

网格状:孔的大小和形状是重要的鉴定特征

海绵状: 细短的小棒三维空间连接。

孔板状: 致密均匀,可见稀疏、大小不等的孔。

3、骨骼形态

A:泡沫虫类:球形,有多个同心球壳构成,球壳之间有放射状小梁相连,放射状刺从球体表面伸出。分为髓壳和皮壳

B:罩笼虫类:一极开口的异极壳,轴对成或两侧对称

C:阿尔拜虫类:两侧对称,壳壁多为无孔板状

4、骨骼发育

Haeckel的两种假说:其一骨骼单元直接由伪足和原生质网的化学成分变质形成;其二由原生质分泌形成。Thompson用在细胞质分界面上发生的物理-化学过程来解释骨骼形成的网状模式Hollande认为骨骼形成于活的原生质膜内。个体发育的不同阶段,骨骼的形态和结构发生了 一系列的变化。在成年以后,骨骼还具有次生生长现象,表现为翼膜和附加骨骼网。

5、骨骼保存

与保存的环境有关,0-1000米贫硅水体;火山活动有利于放射虫的生活和保存,有机组分沉积速率高的地方易保存。CCD面以下,常成为沉积物的主要成分。放射虫软泥,主要分布于热带太平洋和印度洋深海底。与放射虫骨骼本身的结构有关,骨骼纤细的种类更易溶解。

放射虫_放射虫 -生态

放射虫海生,营漂浮生活,多为正常盐度的远洋生物。多孔球状外形和多种壳饰。细胞内存在气泡。向外伸展的伪足。囊内质中的脂肪球,说明以漂浮生活方式为主。但有些具坚实块状壳类型是靠近海底生活的特征,并可生活在不同的水深,有的可深达四千米以下。多数放射虫分布在温暖的海洋中,由赤道向两极数量很快减少。仅很小部分可在两极生存。

放射虫的分布

1、水平分布

外海,远洋,在浅海外陆架有少量分布。

2、垂直分布

可生活在不同的水深,海水表面至数千米深的洋底。表层个体较小,深海水域中个体较大。大多数生活在表层透光带内(0―几百米),表层、中层上部――棘刺虫类、泡沫虫类和一些罩笼虫类;中层以下――一些罩笼虫类、褐囊虫类

温度:

多数放射虫分布在温暖的海洋中,由赤道向两极数量很快减少。仅很小部分可在两极生存。在大洋表层可划分出四个组合――极区带、近极带、亚热带和热带表层组合

放射虫

寒流地区――放射虫种类少,壳壁厚,构造致密,刺短而粗

暖流地区――放射虫种类多,壳壁薄,构造纤细,孔小,刺长,侧棘发育。

深度:

各组合的深度限制界限位于50,200,400,1000和4000米

盐度:

放射虫对盐度的反应较为灵敏,高于温度。部分类群可生活于极区,陆地淡水没有发现。正常盐度种类丰富。

水团:

是放射虫生存的环境。同一水平面分布不同的水团,垂向的不同层次具有不同的水团。水团的性质决定放射虫组合特征的差异。北极从表层到深处只有一个水团低纬度地区可具有不同的水团。

放射虫_放射虫 -分类

放射虫E.Haeckel(1887)依据:中心囊构造和骨骼成分

1、棘刺虫亚目(Acantharia)

2、泡沫虫亚目(Spumellina)

3、罩笼虫亚目(Nassellina)

4、褐囊虫亚目(Phaeodarina)

C.Deflandre建立阿尔拜虫亚目(Albaillellaria)

Class Actinopoda Calkins 辐足虫纲:具有轴伪足的肉足动物,广义的放射虫类。

Subclass Acantharia Haeckel 棘刺虫亚纲

Subclass Radiolaria Müller 放射虫亚纲

褐囊虫目(Phaeodaria)

多囊虫目(Polycystina)

泡沫虫亚目(Spumellina)

罩笼虫亚目(Nassellina)

阿尔拜虫亚目(Albaillellaria)

Subclass Acantharia Haeckel 棘刺虫亚纲

大多数种具中心囊膜,其上均匀分布许多小孔。骨骼产生于细胞中心,类型多样。骨骼成分主要为硫酸锶。

中心囊内常共生藻类,分布局限于透光带内。分布于古新世至现代。

多囊虫目(Polycystina)

中心囊膜由密集并列的有机质小板构成,小板上具小孔。共生的沟鞭藻位于囊外。骨骼成分为硅质。根据壳体结构和对称性,分为:

放射虫泡沫虫亚目(Spumellina)、罩笼虫亚目(Nassellina)、阿尔拜虫亚目(Albaillellaria)

泡沫虫亚目(Spumellina)

单体或群体,中心囊膜上均匀分布着许多小孔;极少数的属种无骨骼;少数的属种具分散于外质中的骨针;大多数泡沫虫个体微小,具有单一的格子壳――典型形态(球形对称);还有一些属种具放射状刺和内部支持横杆的同心壳;一些属种的骨架是由无秩序稠密排列的小棒组成的海绵状壳。最古老的类群,寒武纪――现代。占放射虫属数量的一半。依据骨架的类型和形态以及放射主针数目可化分出42科。

放射虫

罩笼虫亚目(Nassellina)

中心囊膜的穿孔集中在一端,成为一个孔板,构成内囊轴丝圆锥体的基部。壳异极,一般为两侧对称骨架有主针体型:三射、四射、六射;矢状环型:简单或带刺,具三角形的基角:格架型:由单列的房室构成,分为顶角、头、胸、腹、基壳口和翼,口孔简单或被一格架封闭。S出现,古生代属种较少,中、新生代属种增加,现代占放射虫动物群的70%以上。在海洋中分布广泛,不同的深度有特定的组合。

阿尔拜虫亚目(Albaillellaria)

一类已经绝灭的类群,S---P末期。壳体两侧对称,有一个三角形的骨架支撑,壳壁一般不穿孔。壳体有多种类型

仅具有一封闭的三角形骨架(3);三角形的骨架上部支撑着一个外壳。有的外壳可分为三节,顶锥、假胸和假腹。

褐囊虫目(Phaeodaria)

由一层稠密的有机质组成。中心囊内有3个孔口,主口侧面有褐色色素堆积。大多数骨骼为掺有有机质的蛋白质组成,为分散的刺或格子状壳。无共生的藻类,常生存于2000米以下的深部水层。化石稀少,白垩纪――现代

放射虫_放射虫 -地史分布

化石放射虫自寒武纪出现,繁盛于泥盆纪后期到石炭纪,产于法国、英国、澳大利亚、北美、乌拉尔等。古生代

放射虫以泡沫虫亚目的代表为多;中生代以泡沫虫亚目和罩笼虫亚目为代表;侏罗-白垩纪出现许多新类型,壳形趋于复杂化,分布于特提斯海和环太平洋地区;新生代是其极盛阶段,分布于世界各地。

分布岩性:层状硅酸岩、深海相沉积岩――黑色页岩、海相石灰岩、深海相泥岩中的钙质结核。

放射虫_放射虫 -在地质学中的应用

放射虫

确定相对地质年代,划分对比地层。

古气候――放射虫组分的变化,可推断相应的温度波动――丰度、分异度。

恢复古洋流体系――水团

推测古沉积深度(CCD面)――放射虫软泥

板块缝合线附近存在的放射虫硅质岩的研究具有重要的意义。

根据对不同地层放射虫种类的发展演化的研究,分析放射虫的进化谱系,对原生动物的演化有许多启示。另一方面,由于在世界各大洋深海钻探获得大量岩心,对世界大洋洋底地层,自侏罗纪到第四纪各地质时期放射虫的丰度都有了记录,许多放射虫的沉积层序都保存得很好,并且找到了放射虫在地层中的初现和绝灭时限。因而,利用放射虫进行生物地层划带的工作最近有了迅速的发展,其中新生代的划带工作进展最快。与此同时,基于放射虫建立的古地磁地层划带工作,首先在南极地区开展,现在已扩大应用到赤道太平洋和北大西洋两水域的海底地层。古地磁方法认为放射虫的绝灭种类与地磁倒转相应,但对古地磁方法的有效性,学者们仍有不同的意见。此外,不少学者指出放射虫的分布与水团的边界相应,某些放射虫成为某些水团的地方种,因此,有人认为放射虫可以作为水团的指示种。至于用放射虫解释古气候、作为古气候指标,也是近年来对放射虫应用的发展。放射虫是海洋环境生活的原生动物,淡水环境绝无生存,因此,它又是海相的指示生物。在大陆架地区,观察它的数量变化规律,可以探究该地区海进与海退的演替。

放射虫_放射虫 -参考文献

1、《微体古生物学教程》,第二版,中国地质大学出版社 爱华网

爱华网