举人是本谓被荐举之人。汉代取士,无考试之法,朝廷令郡国守相荐举贤才,因以“举人”称所举之人。唐、宋时有进士科,凡应科目经有司贡举者,通谓之举人。至明、清时,则称乡试中试的人为举人,亦称为大会状、大春元。中了举人叫“发解”、“发达”,简称“发”。习惯上举人俗称为“老爷”,雅称则为孝廉。

举人_举人 -古文解释

词语解释1.推举,选拔人才。亦指所举之人材。《论语・卫灵公》:“君子不以言相关图片举人。”《后汉书・章帝纪》:“每寻前世举人贡士,或起圳亩,不系阀阅。”

2.隋朝、唐朝、宋朝三代,被地方推举而赴京都应科举考试者。唐白居易《早送举人入试》诗:“夙驾送举人,东方犹未明。”

3.明朝清朝两代称乡试录取者。《儒林外史》第二回:“那王举人,也不谦让,从人摆了一条凳子,就在上首坐了。”丰子恺《缘缘堂随笔・姓》:“在石门湾里,姓丰的只有我们一家,而中举人的也只有我父亲一人。”

英文释义:【asuccessfulcandidateintheimperialexaminationsattheprovinciallevelintheMingandQingdynasties】

举人_举人 -科举名词

中国古代地方科举考试中试者之称。原意为举到之人,为应举者的通称。唐代以各地乡贡中试者,需入京应试,故有此称。宋为乡试(贡举考试)各科中试者的统称。俗称举子。宋举人被解送礼部前,须经考试,略如后之乡试。举人在礼部应试落第者,仍须再应乡举,可方参加下科考试。举人登科即可授官,但无“出身”,可免丁役。金、元亦如此。明清沿袭,为乡试中试者的专称,俗称孝廉。且作为一种出身资格,即初步具备入仕资格。清末又有法科举人、理科举人等。光绪三十一年(1905(乙巳年))起,考试回国留学生,最优者给予进士出身,优等及中等者给予举人出身,并各加某学科字样。举人是参加全省范围的科举考试(乡试)及格后所取得的资格,亦称作孝廉。乡试每三年举行一次,因其在秋季故又叫秋闱。乡试由进士出身的各部官员或翰林主考,由各省行政长官担任监考官。参加乡试的考生必须是秀才,地点在各省的贡院。乡试分三场,内容是八股文、试帖诗、表、判、论、策等等。试卷要由专人誊写后才交给考官,以防作弊。确定了及格的名单后张榜于巡抚衙门前,此时正值桂花飘香,所以此榜也叫做桂榜。中了举人也意味着一只脚已经踏入仕途,日后即使会试不中也有作学官、当知县的机会。

汉代取百度举人士用人无考试之法,皆令郡国守相荐举,被荐举者称为举人。唐、宋时称可以应进士考试的人为举人。至明、清时,则称乡试中试的人为举人,亦称为大会状、大春元。中了举人叫“发解”、“发达”,简称“发”。习惯上举人俗称为“老爷”。

举人。如果顺利过了第一关,乡试合格者就被称为举人。“举人”得名于汉代的察举,但在汉晋南北朝,只是被举之人的意思,并非甚么专称。唐宋科举,重进士科,所谓举人,不过指由此可应进士试,所以又称举进士,仍不是专门称谓词。这等可应进士试的举进士另有专名,唐代以中央设立的学校(国子监、弘文馆等)、地方学校选送至京应考者为生徒,以各州考选的士子为乡贡,意思是随各州进贡物品一起解送。宋代解送这样的士子赴会试,一般须经本州“取解试”(类似明清的乡试)取中。如果会试不能登第,在唐宋时代,须再应府或州的考试,重新获得乡贡资格方能再就会试。

宋代刘章“四魁乡举”、元代许瑗两应乡举皆第一,就是由于第一次会试被黜落,所以要四次、两次应乡举。而明清的举人则较为优待,一旦中举就永远具有继续赴会试的资格。明清的举人还有一个不同于前代的地方:可以因此进入仕途。吴敬梓小说《儒林外史》里的范进,进学后仍然贪穷,被瞧不起;一旦中举,亲戚邻里都去奉承他,连张乡绅也去攀世交、送银送屋,就因为举人不仅取得赴会试的资格,而且也算是有了做官的“正途出身”。

举人_举人 -选才制度

编辑国家治理举人相关图片,说到底,是一个如何选拔使用人才的问题,一个政府执政能力的优劣在很大程度上取决于官员素质的高低,而官员素质的高低又在很大程度上取决于官员选拔的方法。考诸中国两千多年来的用人历史,除却君王的“禅让制”和“继承制”外,一般官员的任用不外乎察举、科举与选举三种模式,下面就这三种模式的成败得失经验教训逐一进行一点探索,为中国今天的现代化进程提供参考。

察举制

察举制是中国汉代至隋代的一种选官制度。其操作要点是:王朝根据不同需要设立各种科目,指定有关官员担任举主,依规定贡上相应人才,经朝廷检验后给予录用或升迁。定期的察举科目称为常科或岁举,如孝廉、秀才科;由皇帝不定期地下诏要求贡举的为特科或诏举,如贤良、文学、明经、有道等科。察举的对象,既有平民,也有现任的吏员。这种制度。肇始于公元前196年,当时汉高祖刘邦下求贤诏,令从郡国推举有治国才能的“贤士大夫”,开汉代察举制度的先河。而把察举作为选官的一项制度则是从文帝开始的。汉文帝十五年(前165年),诏举贤良能直言极谏者参加对策,并根据等第授予官职。特科察举的制度因此正式成立。

由于人人都难免有私心,这种选拔人才的制度,也有着十分明显的弊端――那就是主观性太强,一切唯选拔者马首是瞻――说你行就行,不行也行;说你不行就不行,行也不行。例如,东汉顺帝六年,河南尹田歆掌握了察举六名孝廉的名额,当权的贵族勋戚争相请托,结果真正名士入选的只有一人,其他五人都是走后门人选的。更要命的是:因为察举标准是被察举和征辟的人,必须有“高才重名”,为乡党舆论所推崇。因之,为了争取被察举和征辟,当时的士大夫颇注意修饰自己的品行,以激扬声名,抬高身价。有的人更是矫情造作,沽名钓誉,以便博取高官厚禄。在察举和征辟时,贿赂请托,特权横行,成了司空见惯的现象。“选举乖实”的状况,甚至连最高统治者也不得不承认。汉明帝刚即位就说:“今选举不实,邪佞未去;权门请托,残吏放手。”

到南北朝后期,随着门阀地主势力的发展,察举制也变得完全不重才学德行,只重家族门第,所谓“上品无寒门,下品无世族”是也。从而失去了它整合社会资源,有效维系社会运转的功能,因而被历史淘汰。取而代之的是

科举制

。科举制中国科举制度是中国历史上的考试选拔官员的一种基本制度。它起源于汉朝,创始于隋朝,确立于唐朝,完备于宋朝,兴盛于明、清两朝,废除于清朝末年,历经隋、唐、宋、元、明、举人相关图片清。根据史书记载,从隋朝大业元年(605)的进士科算起到光绪三十一年(1905)正式废除,整整绵延存在了1300周年。中国科举制度的产生是历史的必然和一大进步,它所一直坚持的是“自由报名、公开考试、平等竞争、择优取仕”的原则,它对我国古代社会的选官制度,特别是对汉代的察举和征辟制、魏晋南北朝的九品中正制,是一个直接有力的替代和否定,给广大中小地主和平民百姓通过科举的阶梯而入仕以登上历史的政治舞台,提供了一个公平竞争的平台、机会和条件。因此说,科举制度是中国历史上,也是世界历史上最具开创性和平等性的官吏人才选拔制度。

在漫长的1300年的科举考试中,曾产生出700多名状元、近11万名进士、数百万名举人(至于秀才就更不计其数了)。隋唐以后,几乎每一位知识分子都与科举考试有着不解之缘和密切关系,从未参加过科举考试的是极少数。中国历史上,善于治安邦的名臣、名相,有杰出贡献的政治家、思想家、文学家、艺术家、科学家、外交家、军事家等大都出自状元、进士和举人。

选举制

察举不行,科举不行,那么只能礼失求诸野地把目光转向西方,找来了洋货--选举制。

要讲清什么是选举制,先得弄清什么是民主――如果说“选举”是“用”的话,那“民主”就是“体”:要弄清“用”,不能不先弄清“体”,体用不二。

不过选举制的实行不是无条件的,它起码需要具备这些条件:政治自由,新闻、言论和出版自由,有健全的法律制度,经济、文化发展的一定水平。

人类选官用人制度从察举、科举到选举,这是一个谁也无法阻止的历史进步趋势――其进步就进步在:在这个不可逆转的进

程之中,个人作用,逐渐减少;民众呼声,逐渐加大,体现出一种人民当家的历史发展规律。对一个国家来说,不是最先进的制度就是最好的制度,而恰恰是适合的

制度是最好的制度。采用那种制度,必须根据自己国家的现实条件,既不沿后,也不超前。最后,任何一种制度,都有其优点也有其缺点,关键是看它出现在怎样一个社会。作为继承者,我们既不能将其一笔扫到彻底批判,也不应该一味追捧,全盘继承。存在的,就是合理的;合理的,也必将存在。

举人_举人 -历史来源

中国的科举制度从公元606年隋炀帝大业二年至公元1905年,清末慈禧废除科举制度共存在1300年,是古代国家通过逐级考试选拔人才的制度,是仕途必经之路。科举时代,应考者一般被称为“赶考者”,他们必须要跨过四大步,极少数才能到达顶峰――考取"状元"。首先要经过县州级考试,这级考试叫"童试",考中者称为秀才;再经省级考试,这级考试也叫"乡试",考中者称举人;再经过国家级考试,这级考试叫"会试",考中者称贡士;贡士再经皇上亲自监考,这级考试叫"殿试",考中者为进士,前三名为鼎贾三元,考中第一名者称"状元",第二名称"榜眼",第三名称"探花"。其他进士称"进士出身"或"同进士出身"。

秀才是一种身份,举人有当官的资格,但不一定能当官,进士是全国统一分配的官员,状元、探花、榜眼就留在皇上身边当官了。

举人_举人 -清举名人录

举人(201人)1645-1700杭齐苏,顺治二年(1645年)举人举人相关图片,见进士。傅以渐,顺治二年(1645年)举人,见进士。

任克溥,顺治二年(1645年)举人,见进士。

毋光启,顺治三年(1646年)举人。

刘世永,顺治三年(1646年)举人。

庞如龙,顺治三年(1646年)举人,见进士。

刘元运,顺治三年(1646年)举人,见进士。

杭如苏,顺治三年(1646年)举人,京闱,邳州知州。

杨逢春,顺治三年(1646年)举人,见进士。

马如锦,顺治五年(1648年)举人,青州教授。

邓秉恒,顺治五年(1648年)举人,见进士。

王临元,顺治五年(1648年)举人,见进士。

周希圣,顺治五年(1648年)举人。

傅予润,顺治八年(1651年)举人,见进士。

李景明,顺治十一年(1654年)举人,京闱。

朱训诰,顺治十四年(1657年)举人,见进士。

杭克赞,顺治十七年(1660年)举人。

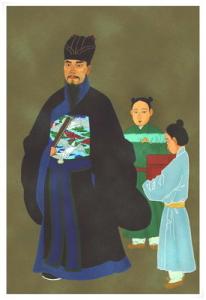

许圣朝,康熙二年(1663年)举人,见进士。举人服装

傅正揆,康熙二年(1663年)举人,见进士。

韩鼎盛,康熙二年(1663年)举人,见进士。

李辅世,康熙八年(1669年)举人,见进士。

耿愿鲁,康熙八年(1669年)举人,见进士。

薛天瑞,康熙八年(1669年)举人。

邢彰,康熙十一年(1672年)举人。

苏俊,康熙十一年(1672年)举人。

彭

爱华网

爱华网