化学武器是通过爆炸的方式(比如炸弹、炮弹或导弹)释放有毒化学品或称化学战剂。化学武器通过包括窒息、神经损伤、血中毒和起水疱在内的令人恐怖的反应杀伤人类。化学武器素有“无声杀手”之称。它包括装有各种化学毒剂的化学炮弹、导弹和化学地雷、飞机布洒器、毒烟施放器以及某些二元化学炮弹等。战争中使用毒物杀伤对方有生力量、牵制和扰乱对方军事行动的有毒物质统称为化学战剂(chemical warfareagents,CWA)或简称毒剂。装填有cwa的弹药称化学弹药(chemical munitions)。应用各种兵器,如步枪、各型火炮、火箭或导弹发射架、飞机等将毒剂施放至空间或地面,造成一定的浓度或密度从而发挥其战斗作用。因此,化学战剂、化学弹药及其施放器材合称为化学武器。而CWA则是构成化学武器的基本要素。化学武器大规模使用始于1914年~1918年的第一次世界大战(wwⅠ)。使用的毒剂有氯气、光气、双光气、氯化苦、二苯氯胂、氢氰酸、芥子气等多达40余种,毒剂用量达12万吨,伤亡人数约130万,占战争伤亡总人数的4.6%。

化学武器_化学武器 -简介

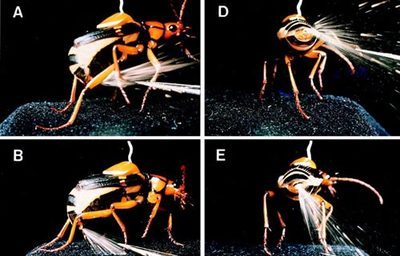

化学武器标识

战争中使用化学毒物杀伤对方有生力量、牵制和扰乱对方军事行动的有毒物质统称为化学战剂(chemicalwarfareagents,CWA)或简称毒剂。装填有CWA的弹药称化学弹药(chemical munitions)。应用各种兵器,如步枪、各型火炮、火箭或导弹发射架、飞机等将毒剂施放至空间或地面,造成一定的浓度或密度从而发挥其战斗作用。因此,化学战剂、化学弹药及其施放器材合称为化学武器。而CWA则是构成化学武器的基本要素。

化学武器_化学武器 -历史

化学武器大规模使用始于1914年~1918年的第一次世界大战。使用的毒剂有氯气、光气、双光气、氯化苦、二苯氯胂、氢氰酸、芥子气等多达40余种,毒剂用量达12万吨,伤亡人数约130万,占战争伤亡总人数的4.6%。

第二次世界大战全面爆发前,意大利侵略阿比西尼亚时首次用空军使用芥子气和光气,仅在1936年的1~4月间,中毒伤亡即达到1.5万人,占作战伤亡人数的1/3。

第二次世界大战期间在欧洲战场,交战双方都加强了化学战的准备,化学武器贮备达到了很高水平。各大国除加速生产和贮备原有毒剂及其弹药外,并加强了新毒剂的研制。其中,取得实质性进展的则是神经性毒剂;在亚洲战场,日本对中国多次使用了化学武器,造成大量人员伤亡。

从第二次世界大战结束至今,世界上局部战争和大规模武装冲突不断发生,其中被指控使用化学武器和被证实的有美侵朝战争、美侵越战争、原苏联入侵阿富汗等。20世纪80年代初开始的两伊战争,伊拉克在进攻失利、失去主动权的紧急时刻使用化学武器对扭转被动局面、最终实现停火发挥了重要作用。

化学武器_化学武器 -环境影响

化学武器

气象条件对化学武器的使用效果影响很大。不利的气象条件,如无风、风速过小(<1m/s)、风向不利或不定时,使用气态毒剂就在受到很大限制;风速过大(如超过6m/s)毒剂云团很快吹散,不易造成战斗浓度,甚至无法使用。炎热季节,毒剂蒸发快,有效时间随之缩短;严寒季节,凝固点较高的毒剂则冻结失效。雨、雪可以起到冲刷、水解或暂时覆盖毒剂的作用。

空气垂直稳定度对初生云的毒剂浓度影响很大。对流时,染毒空气迅速向高空扩散,不易造成战斗浓度,有效杀伤时间和范围会明显缩小;逆温时,空气上下无流动,染毒空气沿地面移动,并不断流向散兵坑、沟壑、山谷等低洼处,此种情况下,毒剂浓度高、有效时间长、纵深远;等温是介于逆温和对流之间的居中条件。

地形、地物和地面植被对毒剂的使用也有一定影响。山峦或高大建筑会阻碍染毒空气的传播,并改变传播方向和速度。在复杂在山区、洼地、丛林地带,毒剂滞留时间长、浓度高、杀伤范围则相对缩小、如毒剂云团传播方向与山谷走向大致相同,危害纵深可以很远。在平坦开阔地或海面。毒剂云随风运动,不受阻碍,并向周围扩散,形成较大的杀伤范围,但有效时间缩短。

城市居民区因街道形状、宽窄、方向不一,建筑物高低、大小不等,风向、风速受影响的程度会有不同,毒剂云团传播和扩散就比较复杂。如街道方向与风向一致或交角不大于30°,风速4~8m/s,染毒空气沿街道顺利传播;风向与街道交角30~60°,染毒空气则部分受阻;风向与街道交角60~90°时,气流可越过低小房屋穿过街道;若是高层楼房,则有被挡回的可能。死胡同、小巷、拐角较多的街道、庭院及其背风处染毒空气易被滞留。

在居民区染毒空气的流动还会受空气垂直稳定度的影响。如白昼睛天,染毒空气能沿向阳面的墙壁“上楼”。夜间,染毒空气贴近街面运动,并可进入地下建筑和工事内,楼上则较安全。

化学袭击的效果,还取决于以方化学防护的有效性。也就是说,化学武器只能对毫无准备、缺乏训练和防护设备差的部队造成很大的危害。但对训练有素、有着良好的防护的部队来说,敌人就会考虑使用化学武器是否合算,并最终动摇敌人使用化学武器的决心或计划。

化学武器_化学武器 -种类

化学武器是利用化学毒剂的毒害作用杀伤、疲惫敌有生力量,迟滞、困扰其军事行动的各种武器、器材之总称,它包括:

1.毒剂又称化学毒剂、化学战剂、军用毒剂,是军事行动中以毒害作用杀伤人畜的化学物质。它是化学武器的基础,对化学武器的性能和使用方式起着决定作用。目前外军装备的毒剂主要有6类14种。

化学武器

2.武器狭义的化学武器是指各种化学弹药和毒剂布洒器。化学弹药是指战斗部内主要装填毒剂(或二元化学武器前体)的弹药。主要有化学炮弹、化学航弹、化学手榴弹、化学枪榴弹、化学地雷、化学火箭弹和导弹的化学弹头等。由两种以上可以生成毒剂的无毒或低毒的化学物质构成的武器称为二元化学武器。化学物质分装在弹体中由隔膜隔开的容器内,在投射过程中隔膜破裂,上述物质依靠旋转或搅拌混合而迅速生成毒剂。

化学武器按毒剂分散方式可分为三种基本类型:

(1)爆炸分散型借炸药爆炸使毒剂成气雾状或液滴状分散。主要有化学炮弹、航弹、火箭弹、地雷等。

(2)热分散型借烟火剂、火药的化学反应产生的热源或高速热气流使毒剂蒸发、升华、形成毒烟(气溶胶)、毒雾。主要有装填固体毒剂的手榴弹、炮弹及装填液体毒剂的毒雾航弹等。

(3)布洒型利用高压气流将容器内的固体粉末毒剂、低挥发度液态毒剂喷出,使空气、地面和武器装备染毒。主要有毒烟罐、气溶胶发生器、布毒车、航空布洒器和喷洒型弹药等。

化学武器按装备对象可分为步兵化学武器,炮兵、导弹部队化学武器和航空兵化学武器等三类。它们分别适用于小规模、近距离攻击或设置化学障碍;快速实施突袭;集中的化学袭击和化学纵深攻击;以及灵活机动地实施远距离、大纵深、大规模的化学袭击。

防化器材又称防化装备或“三防”装备,是用于防核、化学、生物武器袭击的侦检、防护、洗消、急救的各种器材、装备之总称。

1.侦察器材通常由报警、侦毒、化验器材和毒剂侦察车等组成。

2.防护器材分为个人和集体防护器材。前者指用于个人防止毒剂、放射性灰尘和生物战剂气溶胶伤害的器材,包括防毒面具、防毒衣、防毒斗蓬、防毒手套、防毒靴套等。集体防护器材包括永备工事、特种车辆的集防装置、野战掩蔽部、过滤通风设备等。

3.洗消器材包括个人洗消设备、小(大)型洗消设备、核生化战场上的供水设备等

4.急救器材包括解磷针、次氯酸钙悬浮液、一氯胺的乙醇溶液、氧气等。

化学武器_化学武器 -杀伤力

通常,按化学毒剂的毒害作用把化学武器分为六类:神经性毒剂、糜烂性毒剂、全身中毒性毒剂、失能性毒剂、刺激性毒剂、窒息性毒剂。

神经性毒剂

神经性毒剂为有机磷酸酯类衍生物,分为G类和V类神经毒。G类神经毒是指甲氟膦酸烷酯或二烷氨基氰膦酸烷酯类毒剂。主要代表物有塔崩(Tabum,二甲胺基氢膦酸乙酯)、沙林(Sarin,甲氟膦酸异丙酯)、棱曼(Soman,甲氟膦酸特己酯),V类神经毒是指S-二烷氨基乙基甲基硫代膦酸烷酯类毒剂,主要代表物有维埃克斯(VX)[S-(2-二异丙基氨乙基)-甲基硫代膦酸乙酯]。

神经性毒剂的主要理化特性

毒剂

塔崩

沙林

棱曼

VX

常温状态

无色水样液体,工业品呈红棕色无色水样液体无色水样液体无色油状液体气味

微果香味无或微果香味微果香味,工业品有樟脑味无或有硫醇味溶解度

微溶于水,易溶于有机溶剂可与水及多种有机溶剂互溶微溶于水,易溶于有机溶剂微溶于水,易溶于有机溶剂水解作用

缓慢,生成HCN和无毒残留物,加碱和煮沸加快水解慢,生成HF和无毒残留物,加碱和煮沸加快水解很慢,生成HF和无毒残留物,加碱和煮沸加快水解很难,加碱煮沸加快水解战争使用状态

蒸气态或气溶胶态蒸气态或气液滴态蒸气态或气液滴态液滴态或气溶胶态神经性毒剂可通过呼吸道、眼睛、皮肤等进入人体,并迅速与胆碱酶结合使其丧失活性,引起神经系统功能紊乱,出现瞳孔缩小、恶心呕吐、呼吸困难、肌肉震颤等症状,重者可迅速致死。

糜烂性毒剂

糜烂性毒剂的主要代表物是芥子气、氮芥和路易斯气。

糜烂性毒剂主要通过呼吸道、皮肤、眼睛等侵入人体,破坏肌体组织细胞,造成呼吸道粘膜坏死性炎症、皮肤糜烂、眼睛剌痛畏光甚至失明等。这类毒剂渗透力强,中毒后需长期治疗才能痊愈。抗日战争期间,侵华日军先后在我国13个省78个地区使用化学毒剂2000次,其中大部分是芥子气。

失能性毒剂

失能性毒剂是一类暂时使人的思维和运动机能发生障碍从而丧失战斗力的化学毒剂。其中主要代表物是1962年美国研制的毕兹(BZ)。

毕兹(二苯基羟乙酸-3-奎宁环酯),该毒剂为无嗅、白色或淡黄色结晶。不溶于水,微溶于乙醇。战争使用状态为烟状。主要通过呼吸道吸入中毒。中毒症状有:瞳孔散大、头痛幻觉、思维减慢、反应呆痴等。

刺激性毒剂

是一类刺激眼睛和上呼吸道的毒剂。按毒性作用分为催泪性和喷嚏性毒剂两类。催泪性毒剂主要有氯苯乙酮、西埃斯。喷嚏性毒剂主要有亚当氏气。

刺激性毒剂作用迅速强烈。中毒后,出现眼痛流泪、咳嗽喷嚏等症状。但通常无致死的危险。

全身中毒性毒剂

全身中毒性毒剂是一类破坏人体组织细胞氧化功能,引起组织急性缺氧的毒剂,主要代表物有氢氰酸、氯化氢等。

氢氰酸(HCN)是氰化氢的水溶液。有苦杏仁味,可与水及有机物混溶。

战争使用状态为蒸气状,主要通过呼吸道吸入中毒。

其症状表现为:恶心呕吐、头痛抽风、瞳孔散大、呼吸困难等,重者可迅速死亡。

二战期间,德国法西斯曾用氢氰酸一类毒剂残害了集中营里250万战俘和平民。

氯化氢(HCl)的毒性与氢氰酸类似。

窒息性毒剂

窒息性毒剂是指损害呼吸器官,引起急性中毒性肺气的而造成窒息的一类毒剂。其代表物有光气、氯气、双光气等。

光气(COCl2)常温下为无色气体,有烂干草或烂苹果味。难溶于水、易溶于有机溶剂。

中毒症状分为4期:(1)刺激反应期(2)潜伏期(3)再发期(4)恢复期。

在高浓度光气中,中毒者在几分钟内由于反射性呼吸、心跳停止而死亡。

化学武器_化学武器 -状态特点

毒剂施放后发挥杀伤作用的状态,叫毒剂的战斗状态。化学弹药按其结构和使用方式可分为毒剂弹、毒烟罐和布洒器三类,分别通过爆炸分散法、加热蒸发法和布洒法将毒剂迅速分散成能发挥杀伤作用的蒸气(vapor,粒子直径0.001~0.01μm)、烟(smoke)、雾(fog)、液滴(drops or droplets)、微粉(dust)等五种战斗状态。烟和雾统称为气溶胶(aerosol),粒子直径为0.1~10μm。毒剂的不同状态决定其中毒途径和必须采取的防护措施。不过毒剂施放后的战斗状态往往不是单一的,而是两种或多种状态同时存在,其中常常是以某一战斗状态为主。

化学武器致伤特点是由构成化学武器的基本要素―CWA所决定的。

与常规武器比较,其特点有:

毒性作用强

化学武器主要靠CWA的毒性发挥战斗作用。化学战剂多属剧毒或超毒性毒物。其杀伤力远远大于常规武器。据第一次世界大战战场对比统计,化学战剂的杀伤效果为高爆炸药的2~3倍。近代化学武器的发展,已使毒剂的毒性比第一次世界大战所用毒剂的毒性高达数十乃至数百倍,因此在化学战条件下可造成大批同类中毒伤员。

中毒途径多

常规武器主要靠弹丸或弹片直接杀伤人员。化学武器则可能通过毒剂的吸入、接触、误食等多种途径,直接或间接地引起人员中毒。

持续时间长

常规武器只是在爆炸瞬间或弹片(丸)飞行时引起伤害。化学武器的杀伤作用不会在毒剂施放后立即停止。其持续时间取决于CWA的特性、袭击方式和规模以及气象、地形等条件。

杀伤范围广

化学袭击后的毒剂蒸气或气溶胶(初生云)随风传播和扩散,使得毒剂的效力远远超过释放点。故其杀伤范围较常规武器大许多倍。

染毒空气能渗入要塞、堑壕、坑道、建筑物、甚至装甲车辆、飞机和舰舱内,从而发挥其杀伤作用。换言之,对于常规武器具有一定防护能力的地域和目标,使用化学武器显然更为有效。化学武器的这种扩散“搜索”能力,不需高度精确的施放手段。因此对确切方位不能肯定的小目标的袭击,使用化学武器比使用常规武器成功的可能性更大。

化学武器_化学武器 -武器防护

化学武器虽然杀伤力大,破坏力强,但由于使用时受气候、地形、战情等的影响使其具有很大的局限性,而且,同核武器和生物武器一样,化学武器也是可以防护的。其防护措施主要有:探测通报、破坏摧毁、防护、消毒、急救。

防护

根据军用毒剂的作用特点和中毒途径,防护的基本原理是设法把人体与毒剂隔绝。同时保证人员能呼吸到清洁的空气,如构筑化学工事、器材防护(戴防毒面具、穿防毒衣)等。

消毒

主要是对神经性毒剂和糜烂性毒剂染毒的人、水、粮食、环境等进行消毒处理。

急救

针对不同类型毒剂的中毒者及中毒情况,采用相应的急救药品和器材进行现场救护,并及时送医院治疗。

化学武器_化学武器 -禁止公约

1993年1月13日,国际社会缔结了《关于禁止发展、生产、储存和使用化学武器及销毁此种武器的公约》 (Convention on the Prohibition of the Development, Production,Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction) ,简称《禁止化学武器公约》(Convention on the Banning of Chemical Weapons -- CWC) ,它是第一个全面禁止、彻底销毁一整类大规模杀伤性武器并具有严格核查机制的国际军控条约,对维护国际和平与安全具有重要意义。

《禁止化学武器公约》草案是由负责裁军事务的联合国大会第一委员会经过长达20多年的艰苦谈判后于1992年9月定稿,并于1992年11月30日由第47届联大一致通过,1997年4月29日生效。

化学武器

《禁止化学武器公约》包括24个条款和3个附件。主要内容是签约国将禁止使用、生产、购买、储存和转移各类化学武器;将所有化学武器生产设施拆除或转作他用;提供关于各自化学武器库、武器装备及销毁计划的详细信息;保证不把除莠剂、防暴剂等化学物质用于战争目的等。条约中还规定由设在海牙的一个机构经常进行核实。这一机构包括一个由所有成员国组成的会议、一个由41名成员组成的执行委员会和一个技术秘书处。公约规定所有缔约国应在2012年4月29日之前销毁其拥有的化学武器。

1993年1月13至15日,此公约的签字仪式在巴黎联合国教科文组织总部举行,120多个国家的外长或代表出席了这次会议,包括中国在内的130个国家签署了该公约。此后,公约转到联合国总部纽约继续开放签署。禁化武组织现有183个缔约国。公约审议大会每5年举行一次,旨在全面审议公约实施情况及科技发展对履约的影响,并制定未来5年的履约计划。迄今已证实销毁2.4万吨化学武器,占申报储存化学武器的33%。拥有化学武器的两个主要国家俄罗斯和美国销毁化武的期限是2012年4月,俄罗斯已经销毁22%,美国销毁46%。印度销毁了84%。预计利比亚将于2011年销毁其拥有的化学武器。

1997年4月,中国加入了《禁止化学武器公约》,成为该公约的原始缔约国。

爱华网

爱华网