在莎士比亚的经典名剧“罗密欧与朱丽叶”中罗密欧与朱丽叶相爱,但由于双方世仇,他们的爱情遭到了极力阻碍。但压迫并没有使他们分手,反而使他们爱得更深,直到殉情。这样的现象我们叫它“罗密欧与朱丽叶效应”。所谓“罗密欧与朱丽叶效应”,就是当出现干扰恋爱双方爱情关系的外在力量时,恋爱双方的情感反而会加强,恋爱关系也因此更加牢固。

罗密欧与朱丽叶效应_罗密欧与朱丽叶效应 -名词概述

罗密欧与朱丽叶效应

心理学家德斯 考尔等人在对爱情进行的科学研究时发现,在一定范围内,父母或长辈干涉儿女的感情,这青年人之间的爱情也越深。就是说如果出现干扰恋爱双方爱情关系的外在力量,恋爱双方的情感反而会更强烈,恋爱关系也会变得更加牢固。这种现象就被叫做罗密欧与朱丽叶效应。但最终婚姻最后却经常是以悲剧收场。

罗密欧与朱丽叶效应_罗密欧与朱丽叶效应 -现实表现

这种情形不仅发生在男女的爱情之间,也会发生在许多地方。对于越难获得的事物,在人们的心目中地位越重要,价值也会越高。学者们尝试以阻抗理论(reactance theory)来解释这种现象,他们指出当人们的自由受到限制时,会产生不愉快的感觉,而从事被禁止的行为反而可以消除这种不悦。所以才会发生当别人命令我们不得做什么事时,我们却会反其道而行的现象。

罗密欧与朱丽叶效应_罗密欧与朱丽叶效应 -效应研究

为了了解父母的干涉是否改变了夫妻恋人之间的关系和相爱水平,心理学家德瑞斯科(R. Driscoll)等人在1972年调查了91对夫妇和相恋已达8个月的41对恋人,发现在一定范围内,父母干涉程度越高,恋人之间相爱越深。当出现干扰恋爱双方关系的外在力量,恋爱双方的情感反而会加强,恋爱关系也因此更加牢固,这种现象借用莎翁名剧命名为“罗密欧与朱丽叶效应”(the Romeo and Juliet effect)。

罗密欧与朱丽叶效应

人们相信对自己的行为拥有控制权,天生不喜欢自己的自由受到限制。当自由受到限制时,人们会有一种不舒服的感觉,而采取对抗的方式从事被限制的行为,可以保持自己的自由,除去不舒服感。父母强迫子女与恋人分手,子女往往会产生高度的心理抗拒,做出相反的选择,不但不放弃自己所选择的恋人,还增加对自己所选择恋人的喜欢程度。尤其对正处于热恋期的恋人来说,还沉浸在爱的激动、幸福和甜蜜中,对身边一切更是不管不顾。父母越想棒打鸳鸯,结果却越搅越热。 敏感的父母偶然发现还在上中学的孩子与异性同学互递纸条,先是大惊失色,不容分说扣上“早恋”的帽子,然后采取一切粗暴手段试图扼杀:恶语批评侮辱、勒令断绝来往、专程接送上下学、全面监视举动……父母的良好愿望不但没有如愿以偿,倒是适得其反,硬生生把原本只是互相爱慕的孩子逼得成双配对离家私奔。

人性本身就如此,在外力强制条件下很容易引起对立情绪,很可能出现反抗作用。人更愿意进行自由选择,越是限制、禁忌的东西,越显得神秘、有趣、充满诱惑,越能激发人的叛逆心和反抗性,也越发地想尝试一下。一旦电影、书籍、文章被列为禁片、禁书、禁文,就是众人趋之若鹜、洛阳纸贵之时。

罗密欧与朱丽叶效应_罗密欧与朱丽叶效应 -效应解释

学者们尝试以阻抗理论(reactance theory)来解释这种现象,当人们的自由受到限制时,会产生不愉快的感觉,而从事被禁止的行为反而可以消除这种不悦。这是因为人们都有一种自主的需要,都希望自己能够独立自主,而不愿自己是被人控制的傀儡。一旦别人越俎代庖,替自己做出选择,并将这种选择强加于自己时,就会感到主权受到了威胁,从而产生一种心理抗拒,当别人命令不得做什么事时,人们却会反其道而行的现象,排斥自己被迫选择的事物,同时更加喜欢被迫失去的事物。

而心理学家用认知失调理论来解释这种选择自由与对所选择对象喜欢程度之问的关系。如果选择是自愿的,人们会倾向于增加对所选择对象的好感,反之则会降低对所选择对象的喜欢程度。因此,当人们被强迫做出某种选择时就会产生高度的心理抗拒,也就是逆反心理,而这种心理会促使人们做出相反的选择,实际上起到增加对自己所选择对象喜欢程度的效果。所以当外界压力要求人们放弃自己的恋人时,由于心理抗拒的作用,人们反而会增加对恋人的喜欢程度。使“罗密欧”与“朱丽叶”更加相爱。美国社会心理学家布莱姆在一个实验中,让一名被试面临A 与B两个选择,在低压力条件下,另一个人告诉他“我们选择的是A”,在高压力条件下另一个人告诉他,“我认为我们两个人都应该选择A”。结果,低压力条件下被试实际选择A 的比例为70%,而在高压力条件下,只有40% 的被试选择A。

另一种解释,是从维持认知平衡的角度来说的。一般情况下,人们对自己行为的解释,都是从内外两方面去寻找理由,当外在理由消失后,人们就会从内部去寻找依托,反之亦然。恋爱双方渴望接近对方等行为原因,可以解释为,由于双方内在的情感因素和外在亲人朋友的支持。当亲人采取简单否定的态度时,便削弱了恋爱的外在理由,这导致恋爱者的认知出现了不平衡,于是,他们只好把内在的情感因素升级,以解释自己恋爱对方的行为,使自己的认知重新处于平衡状态。这便是中学生在异性交往中,易把友情当恋情的重要原因之一。因为好奇心和个性的互补,在异性交往中,交往双方更容易获得满足感。但许多老师、父母对中学生的异性交往都疑神疑鬼,甚至明确反对,这就使交往者把满足感解释为双方的依恋,从而误认为自己已经坠入爱河。

罗密欧与朱丽叶效应_罗密欧与朱丽叶效应 -效应表现

罗密欧与朱丽叶效应的爱情悲剧,在每个民族都流传着,因为社会发展过程中,人权总是逐步受到尊重的,恋爱婚姻的自由在每个民族历史上,都有一段身不由己的阶段,也就是造就悲剧的阶段。中国的《梁山伯与祝英台》;西方莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》。罗密欧与朱丽叶是因为两家是世仇,家人坚决反对,他们的感情却在家人的百般阻挠下相爱更深,最终双双殉情;梁山伯与祝英台一开始只是不知情的兄弟关系,梁山伯根本没有娶祝英台的想法――因为是“弟弟”,但是,得知祝英台对自己一往情深又绝对不能修成正果,于是越是得不到的东西,越是觉得不能失去,越是觉得绝对得不到的东西,越是牺牲生命也在所不惜。

在生活中,父母强迫子女与恋人分手,子女往往会产生高度的心理抗拒,做出相反的选择,不但不放弃自己所选择的恋人,还增加对自己所选择恋人的喜欢程度。尤其对正处于热恋期的恋人来说,还沉浸在爱的激动、幸福和甜蜜中,对身边一切更是不管不顾。

但是,“罗密欧与朱丽叶效应”也不可能是100%实现。现实生活中,总有部分相爱的男女受种种价值规律和个性因素影响,在父母或外界的干预或诱惑下,改变初衷,另觅新人。然而,这种效应的存在,仍然有其普遍性。一旦婚恋生活不顺利时,可加深对未成功的相恋的怀念。

罗密欧与朱丽叶效应_罗密欧与朱丽叶效应 -心理教育

《红楼梦》中的贾宝玉和林黛玉

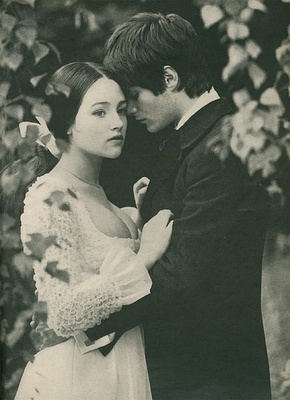

《罗米欧与朱丽叶》

之所以罗密欧与朱丽叶的爱情如此坚贞,是因为凯普莱特和蒙太古两大家族的粗暴敌对而造成的。这一“效应”在《红楼梦》中的贾宝玉和林黛玉、《阴谋与爱情》中的斐迪南和露伊斯、《西厢记》中的张群瑞与崔莺莺等人身上都得到了充分的验证。 “罗密欧与朱丽叶效应”告诉我们,父母不尊重孩子的选择,横加干涉,容易造成父母与孩子之间情绪的对立,从而强化孩子行为愈加走向父母良好愿望的反面。这从心理学角度上说,是由于行为主体受到干预而产生逆反心理所致。实际上,此“效应”不仅表现于父母的干涉对孩子恋爱态度的影响上,也表现于教育者的粗暴行为对学生早恋、吸烟、酗酒、自私等不良行为的负面影响上。因此,从教育学、心理学角度看,借鉴此“效应”,如何管理学生、怎样纠正学生的不良行为是会产生积极的效应的。

强硬心理教育之大忌

心理健康教育也称心理教育、心理素质教育等,是培养受教育者良好心理素质的教育,是提高受教育者心理机能,充分发挥其心理潜能,促进个性发展的教育,是教育者与受教育者心理的自主构建相互作用的社会活动过程。在这过程中,作为教育者切不能强硬的方法、武断的态度。

罗密欧与朱丽叶效应

(一)谨忌教育行为的强硬。教育者以命令的口吻要求学生“不准怎样怎样”并不能达到自己预期的目的时,为树立自己的权威,为维护自己的自尊,就可能会采取更加强硬的手段干预学生的行为,如罚款、面壁、停课、请家长等。试图通过加压,逼迫学生服从命令,改掉毛病。可事与愿违。因为这样做,会使学生认为羞辱了自己,更易引起学生的反感。学生可能会产生“破罐子破摔”的变态心理,“就是让老师看看能把我怎么着。” 我小学二年级是在一所学校只有一位教师的村小复式班读的。曾记得有一个午休的时间,我们有五、六位同学爬上大树去抓喜鹊窝里的雏鸟。后被其他同学告了密,包老师把我们整整罚站了大半天,并且说“晚上放你们回家我都不姓包!”,最后还是让我们回家,此后,我们暗地里经常模拟这一幕,同学们还编了歌谣:“包还是那个包,菜包草包还是那个包……”。

(二)切忌随意“不”字。学生因受知识和阅历等多因素的限制,辨别是非的能力较低。这样在行为上难免会出这样或那样的问题,如早恋现象、吸烟酗酒、拉帮结派、纪律散漫等。面对这些现象,我们该如何管教?有人会说,直接命令学生:“不准谈恋爱,想恋回家去谈”,“不准吸烟、想吸回家吸”……窃以为,这种命令的口吻极易伤害学生的自尊心,使学生与老师情感对立,只能强化学生的不良行为。这对问题的解决就不会产生积极的影响。

心理教育要讲究方法

为了避免因教育者言语和行为上的不当而造成的师生之间的对立,在使用“批评”的武器时要坚持“避实击虚”“以柔克刚”的原则。笔者在实践中尝试运用以下方法,教育效果较好。

罗密欧与朱丽叶效应

(一)无中生有法。唐代诗僧景云题《画松》诗有“曾在天台山上见,石桥南畔第三株”,画上之松本虚,偏说实有,《千首唐人绝句・评解》说此种写法是“愈说得实而愈见其虚”,这是虚境实写,又称无中生有法。在构思上,为了形容画松技艺高超,写出观画者的审美幻觉,故意说,此松是天台山上亲眼得见之松,意法。它既可以理解为对独立的各种诗法的归纳,也可以视作是对学习者日后创作实践中灵活运用各种诗法的―次引导。 通过“捏造”事实,无中生有,对某生“改正”错误的行为进行表扬,促其自责。如:“我听说某生已改掉了吸烟的不良习惯。这是听说,不过我坚信他能做到这一点。我为他高兴。”这种假借道听途说的“事实”对某生进行表扬,易引起某生对未改正错误的内疚和自责,激励他痛下决心改掉不良习惯。不过,此法的应用应建立在教育对象已有某些“改正”的迹象及心态基础之上,才有正面效应。

《西厢记》

(二)声东击西法。声东击西法,原于唐人杜佑在《通典・兵典六》中说:“声言击东,其实击西。”意思是说,善于指挥作战的人,虽然他们攻击方向在西,但却故意搞出一套攻击东方的声响。科学家研究指出:人是唯一能接受暗示的动物。暗示,是指人或环境以不明显的方式向人体发出某种信息,个体无意中受到其影响,并做出相应行动的心理现象。暗示是一种被主观意愿肯定了的假设,不一定有根据,但由于主观上已经肯定了它的存在,心理上便竭力趋于结果的内容。举个实例,某人到医院就诊,诉说身体如何难受,而且身体日渐消瘦,精神日见颓丧,百药无效,医生检查,发现此人患的是“疑病症”。

《红楼梦》中的贾宝玉和林黛玉

后来,一位心理医生接受了他的求治。医生对他说:“你患的是某某综合症。正巧,目前刚试验成功一种特效药,专治你这种病症,注射一支,保证三天康复。”打针三天后,求治者果然一身舒坦出院了。其实,所谓“特效药”,不过是极普通的葡萄糖,真正治好病的,是医生语言的暗示作用。 声东击西的一种暗示战术用在教育上也是颇具教育效应的。声东是现象,击西是本质。为这击西之实,先行声东之虚。借用此法,可寓批评于表扬之中,行表扬之虚达批评之实。如“某生这次期中考试比上次有所进步,尽管他在纪律上有时还显散漫一些”。该生能听出是在批评他的散漫。且还会促使该生这样思考:我要是纪律不散漫呢?该不会有更大的进步?这对该生改掉不良行为是积极的。

(三)移花接木法。“移花接木”指把这种花木的枝条嫁接在那种花木上产生新品种或改善老品种。桃树与李树的嫁接,产生了新品种“桃李”,国光苹果与元帅苹果嫁接,产生了新品种“富士”、“红富士”……,把自己读过的书报上的故事原文搬上考卷,往往给人抄袭之嫌。但这不等于说不能用别人文章中的材料,如果对自己熟悉的几个故事进行压缩,然后将其巧妙地组合在一起表达某种新的思想。这种写作迁移的方式,我们就叫它“移花接木法”。它在旧故事里融入了新思想,是一种巧妙的借鉴,不是抄袭,而是一种创新。

爱华网

爱华网