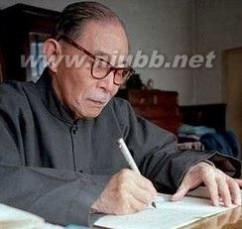

茅盾(1896年7月4日―1981年3月27日),原名沈德鸿,笔名茅盾、郎损、玄珠、方璧、止敬、蒲牢、微明、沈仲方、沈明甫等,字雁冰,浙江省嘉兴市桐乡市人。茅盾出生在一个思想观念颇为新颖的家庭里,从小接受新式的教育。后考入北京大学预科,毕业后入商务印书馆工作,从此走上了改革中国文艺的道路,他是新文化运动的先驱者、中国革命文艺的奠基人。茅盾同时也是中国现代著名作家、文学评论家、文化活动家以及社会活动家。代表作有小说《子夜》、《春蚕》和文学评论《夜读偶记》。1981年3月14日,茅盾自知病将不起,将稿费25万元人民币捐出设立茅盾文学奖,以鼓励当代优秀长篇小说的创作。

茅盾_茅盾 -人物生平

茅盾

1896年7月4日生于浙江

桐乡县乌镇

。父亲沈永锡,清末秀才,通晓中医,是具有开明思想的维新派人物,颇重视新学,除声、光、化、电和数学

等自然科学

外,也喜欢传播进步思潮的社会科学着作。母亲陈爱珠,是一位通文理、有远见而性格坚强的妇女。茅盾10岁丧父,童年时代,就接受了母亲所教的文学、地理和历史知识。茅盾说,“我的第一个启蒙

老师是我母亲”。

茅盾的启蒙教育开始较早。小学前便读过家塾、私塾。8岁入乌镇立志小学读书,后转入植材高级小学,成为该校第一班学生。在这里,他不仅读到了国文、修身和算术教科书,并且对绘画发生了兴趣。那时,在一般守旧人的眼光里,小说之类被称为诲淫诲盗的“闲书”,是不准孩子们看的,但茅盾竟得到明达的父母的允许。《西游记》、《三国演义》、《水浒传》、《聊斋志异》和《儒林外史》等,都是他这时爱读的书。从茅盾小学时代留存的作文中得见,当时便流露出忧国忧民、扶正祛邪的思想端绪。

茅盾的中学时代,是在浙江的三所中学度过的。1909年,他考入浙江湖州第三中学堂插班二年级读书,1911年秋季转入嘉兴中学堂。不久,辛亥革命爆发,茅盾热情地迎接了这次革命,做起革命的义务宣传员来。在学校里,由茅盾和几个同学发动,抨击了一个不得众望的学监,而被学校除名。于是,他便转入杭州安定中学校学习,并在那里毕业。在中学时代的生活中,固然有些师长,给茅盾以深刻的印象和积极的指导,但整个的学习空气是陈旧的。“书不读秦汉以下,骈文是文章之正宗,诗要学建安七子;……气度要清华疏旷”(《我的中学时代及其后》)。这一切曾给茅盾以古典文学的修养,但在他的回忆里更多的却是平凡、灰色和令人窒息的东西,他几乎把课余时间都消磨在看小说上。古典小说启迪了他的文思,同时也在他的作文格调上显露出印迹。

1913年,茅盾考入北京大学预科第一类。预科毕业后,由于家庭经济的窘迫,便开始工作谋生。1916年8月,到上海商务印书馆工作。开始在英文部修改英文函授生课卷,继之和别人合作译书。这样,便有最初的翻译《衣食住》(卡本脱着)问世。不久,又到国文部编写《中国寓言》,一面也参与《学生杂志》的编辑工作。1920年初,“五四”文学革命深入开展中,茅盾开始主持大型文学刊物《小说月报》“小说新潮栏”的编务工作。这时连续撰写了《小说新潮宣言》、《新旧文学平议之平议》和《现在文学家的责任是什么?》等论述,表露了茅盾早期的文学见解。同年11月,茅盾接编并全部革新了《小说月报》

;12月底,与郑振铎、王统照、叶绍钧、周作人等联系,并于1921年 1月成立了“文学研究会”。当时,茅盾主要从事文学理论的探讨、文学批评和外国文学的翻译工作。据不完全统计,1921年度,茅盾发表的译着约130余篇。他以充沛的精力,致力于文学革命活动。两年后,由于商务印书馆守旧派对《小说月报》的革新不满,茅盾辞去了该刊的主编职务,转到国文部工作。

与此同时,茅盾积极参加社会革命活动。1921年初,茅盾参加了上海共产主义小组。同年7月,中国共产党成立,他成为中国共产党最早的党员之一。1922年后,曾以《小说月报》编务为掩护,从事党中央联络员工作。这时期,也曾先后在党所办的平民女校、上海大学任教,为革命事业培养干部。1925年五卅运动爆发,茅盾直接投身于群众革命运动。 6月,和郑振铎等创办了《公理日报》,不久被迫停刊。8月,作为职工代表,参加了商务印书馆的罢工斗争。国民党召开西山会议后,茅盾和恽代英奉中共中央之命在上海组织了国民党左派的上海市党部。1925年底,茅盾和恽代英等被选为左派国民党上海市党部代表,赴广州出席国民党第二次全国代表大会。会后,留广州工作,在毛泽东任代理部长的国民党中央宣传部作秘书。1926年3月,“中山舰事件”后,茅盾返沪。

茅盾

1926年底,北伐

军占领武汉

,成立国民

政府。茅盾赴武汉,先任中央

军事政治学校武汉分校教官;1927年春,出任汉口《民国日报》主编。从4月至7月间,为该刊撰写社论、述评30余篇。 7月,汪精卫

组织“分共会议”,公开叛变革命,茅盾撤离武汉,准备参加南昌起义,抵九江后因路途阻塞,经牯岭回上海。这时,又遭国民党反动派通缉。从此,他以茅盾为笔名,开始创作和其他文学活动。

1927年9月,发表《幻灭》,至1928年6月,又先后完成《动摇》、《追求》──即三部曲《蚀》的创作。同年7月,离上海去日本,先住东京,后迁京都。客居日本期间写有长篇小说《虹》(未完)和一些短篇小说、散文诗作;以及《神话杂论》、《西洋文学通论》和《北欧神话ABC》、《中国神话研究ABC》等着作;《从牯岭到东京》、《读〈倪焕之〉》等论文。

1930年4月,茅盾从日本回到上海。不久,加入中国左翼作家联盟,并一度担任“左联”执行书记。从此,茅盾和鲁迅在一起,从事革命文艺活动和社会斗争。1931年,抗议国民党反动派的血腥屠杀政策,鲁迅和茅盾等发表了《为国民党屠杀大批革命作家宣言》;1932年2月,发表《上海文艺界告世界书》和《为日军进攻上海屠杀民众宣言》;5月,日本革命作家小林多喜二被害的消息传来,鲁迅、茅盾等8名作家发起《为横死之小林遗族募捐启》;7月,致电南京政府营救被监禁的国际工联的牛兰夫妇。

1934年9月,茅盾协助鲁迅创办《译文》杂志,为进步文学的翻译事业开拓了新路。1936年2月,当获悉红军长征胜利到达陕北的消息后,鲁迅与茅盾发出致中共中央贺电:“在你们身上,寄托着人类和中国的将来。”同年10月,茅盾和许多文艺工作者发表了《文艺界同人为团结御侮与言论自由宣言》,号召建立文艺界的抗日民族统一战线。

1927至1937年,是茅盾创作的成熟和丰收的阶段。这期间,完成的有中篇《路》、《三人行》和长篇《子夜》。《子夜》是大规模地描写中国社会状貌的小说。它的出版,显示了左翼文学的实绩,是“五四”以来新文学发展历史途程上的里程碑。瞿秋白评价说,“这是中国第一部写实主义的成功的长篇小说”(《〈子夜〉与国货年》)。与此同时,还完成优秀的短篇小说《林家铺子》、《春蚕》、《秋收》、《残冬》等的创作;翻译了丹钦科的《文凭》和吉洪诺夫的《战争》等书;此外还在《申报・自由谈》、《太白》、《文学》等刊物上写下了大量的杂文、文艺短评和作家研究专论。

1937年抗战初期,他参加了《救亡日报》的工作,主编《呐喊》(后改名《烽火》)。上海沦陷后,茅盾辗转长沙、武汉、香港、广州等地。1938年3月,中华全国文艺界抗敌协会在汉口成立,茅盾被选为理事。4月,他主编的《文艺阵地》在广州创刊,同时又为在香港复刊的《立报》编辑副刊《言林》。长篇小说《第一阶段的故事》(原名《你往那里跑?》),便是这时完成的。12月,应杜重远的邀请,经海防、昆明去新疆迪化(今乌鲁木齐)。

1939年3月抵新疆。在新疆学院任教。4月新疆文化协会成立,茅盾被推举为委长。1940年,新疆的统治者盛世才反动面目日益显露,茅盾被迫于 4月底离开新疆,经兰州、西安于5月末抵达延安。在延安期间,曾在鲁迅艺术文学院、陕甘宁边区文化协会讲学。在《中国文化》、《大众文艺》等报刊撰文多篇。10月,从延安到达重庆,任郭沫若主持的文化工作委员会常委。这时,陆续完成了优秀散文《风景谈》、《白杨礼赞》的创作。1941年“皖南事变”后,国民党统治区政治逆流日趋严重,茅盾和大批进步文化人士离开重庆到香港。5月,邹韬奋主持的《大众生活》周刊创刊,茅盾为编委;并在该刊连载了长篇小说《腐蚀》,这是茅盾的又一力作。9月,主编《笔谈》半月刊,计7期。12月,太平洋战争爆发,不久日军攻占香港,茅盾等在中国共产党领导的东江游击队的帮助下,离开香港辗转达桂林。在桂林的9个月期间,写下了长篇《霜叶红似二月花》和《劫后拾遗》等作品。1942年底再赴重庆。1943年8月起,长篇《走上岗位》陆续发表(未完成);1945年,完成了第一个剧本《清明前后》的创作,并于9月在重庆上演。这一年的6月,进步的文艺界为纪念茅盾创作活动二十五周年,举行了庆祝会,并发起茅盾文艺奖金征文。

茅盾

抗战胜利后,茅盾于1946年3月离开重庆,经广州、香港,5月到达上海。主编《文联》杂志;并参加呼吁和平、争取民主的活动。在香港期间,曾连续发表《应走和平民主路线》《认清国情》等讲演。6月,和上海进步文化界一起呼吁和平,发表《上书蒋主席马歇尔及各党派》;7月,李公朴、闻一多惨遭国民党特务杀害后,茅盾等致电国际人权保障会,揭露国民党罪行;10月,沈钧儒、茅盾等发表《我们要求政府切实保障言论自由》等文章。同年,翻译的苏联小说集《人民是不朽的》、《团的儿子》、《苏联爱国战争短篇小说译丛》出版。同年末,茅盾夫妇应苏联对外文化协会邀请,离上海赴苏联访问。1947年1月起《游苏日记

》陆续发表。4月,从苏联归国到达上海。这次访问,着有《苏联见闻录》、《杂谈苏联》两部书。这时,国民党反动派发动内战,愈加残酷地实行法西斯统治,茅盾被迫于1947年末再赴香港。

1948年5月,茅盾等发表《致国内文化界同人书》在同年6 月,茅盾和香港各界爱国人士联名响应中共中央“五一”号召,吁请海内外同胞团结起来,促成新政治协商会议早日召开。7月,参与了《小说》

月刊的编委工作,9月,主编在香港复刊的《文汇报・文艺周刊》。长篇小说《锻炼》便是在该刊连载的,此外还写作了一些短篇,并完成了《脱险杂记》。同年底,应中国共产党的邀请,茅盾夫妇离香港,经大连、沈阳,于1949年2月到达和平解放后的北平,参加中国人民政治协商会议的筹备工作。7月,茅盾出席了中国文学艺术工作者代表大会,并在会上作了《在反动派压迫下斗争和发展的国统区文艺》的报告。会上,当选为中国文学艺术界联合会副主席和中国文学工作者协会(后改为中国作家协会)主席。

中华人民共和国成立后,茅盾担任中央人民政府文化部长职务,主编《人民文学》杂志,当选为历届全国人民代表大会代表、历届政协全国委员会常务委员和第四届、五届全国委员会副主席。在“文化大革命”的严重考验中,茅盾始终与党和革命人民站在一起。粉碎江青反革命集团后,在中国文学艺术工作者第四次代表大会上,被选为全国文联名誉主席、中国作家协会主席。

1981年3月27日,茅盾病逝于北京。临终前,他恳切地向党提出:“如蒙追认为光荣的中国共产党员,这将是我一生最大荣耀。”中共中央根据茅盾的请求和他一生的表现,决定恢复他的中国共产党党籍,党龄从1921年算起。他以自己的积蓄设立文学奖金(后定名为“茅盾文学奖金”),奖励优秀的长篇小说创作

茅盾_茅盾 -个人作品

中长篇小说

长篇小说中篇小说子夜虹一个人的死少年印刷工三人行劫后拾遗霜叶红似二月花霜叶红似二月花续稿蚀・三部曲(含《幻灭》、《追求》、《 动摇 》)第一阶段的故事锻炼他们的儿子路多角关系

以上整理自

短篇小说

茅盾 作品封面一览保施

创造大鼻子的故事农村・三部曲(含《春蚕》、《秋收》《残冬》野蔷薇林家铺子诗与散文石碣手的故事水藻行小巫烟云有志者自杀宿奔色盲喜剧

以上整理自

散文名篇

白杨礼赞风景谈卖豆腐的哨子人造丝全运会印象车中一瞥鞭炮岁月谈月亮雾中偶记大地山河黄昏雾天窗

以上资料整理自

童话作品

寻快乐大槐国家负国报恩千匹绢兔娶妇海斯交运树中饿驴大哥金龟平和会议书呆子狮骡访猪飞行鞋怪花园风雪云蛙公主牧羊郎官以上整理自

戏剧作品

《清明前后》

国学研究

庄子选注淮南子红楼梦(洁本)叙订楚辞选注

以上整理自

文艺理论

小说研究ABC(理论)1928,世界

欧洲大战与文学(理论)1928,开明

神话的研究(理论)1928,商务

中国神话研究ABC(理论,上下册)1929,世界

骑士文学ABC(理论)1929,世界

现代文艺杂论(理论)1929,世界

六个欧洲文学家(理论)1929,世界

神话杂论(理论)1929,世界

西洋文学(理论)1930,世界

希腊文学ABC(理论1930,世界

北欧神话ABC(理论)1930,世界

汉译西洋文学名着(理论)1935,中国文化服务社

世界文学名着讲话(评论)1936,开明

创作的准备(理论1936,生活

文艺论文集(理论)1942,群益

青年与文艺(理论)1942,耕耘出版社

夜读偶记(理论)1958,百花

鼓吹集(理论)1959,作家

反映社会主义跃进的时代,推动社会主义时代的跃进!(理论)1960,人文

鼓吹续集(理论)1962,作家

关于历史和历史剧(理论)1962,作家

读书杂记(评论)1963,作家

茅盾近作(理论)1980,四川人民

茅盾论创作(理论)1980,上海文艺

书法作品

茅盾书法

茅盾是一位出色的书法家。其字布局缜密严谨,笔法精劲含蓄,秀逸疏朗,淳雅婉丽,似取法于瘦金体,然实则学于《董美人墓志》,茅盾从中取其华美坚挺,故而给人以一种清朗爽劲之感,而中宫紧收,线条舒展雅致,纤细而不羸弱,秀挺而富有弹力。唯一不足之处则是显得过于光滑流畅,使得其字美妍有余而韵味不足。

茅盾_茅盾 -创作特色

创作题材

茅盾的对作品选材的注意力一直放在那些具有重大意义的事件上,捕捉和传达那些新近发生的重大事实,将当代重要的政治经济事件作为自己的创作题材。茅盾在这些事件尚未从当代人的印象中消退时,便将它们纳入和熔铸在自己的艺术作品中。他的大多作品都可以说是中国现代革命史的艺术的大事记,是纪实的文学报告,是中国现代革命史的现实主义的编年史。通过一个历史时期广阔、复杂的社会面貌的反映,以显示这个时代的本质特征。茅盾的作品具有鲜明的时事性、纪实性和传记性的特征。其题材主题具有重大性与时代性。如《蚀》的第一部是在蒋介石发动4・12反革命政变的四个月后动笔写成的,第二部是在同年11月份开始写作,第三部写于1928年4-6月,仅仅在事件发生一年之后,就完成了对大革命经验的记录和艺术概括。而小说《农村三部曲》(《春蚕》、《秋收》、《残冬》)真实反映了三十年代初中国农村“丰收成灾”的现实和农民的觉醒、反抗的过程。他的散文及报告文学亦然,同样取材于当下发生的事件,如《白杨礼赞》描写的西北地区的白杨树而实际则是赞扬当时抗战的战士们,《访苏实录》则实实在在地描写了作者自己在苏联的所见所闻。可以说茅盾的这些题材的作品是中国现代革命史和现代思想史的最佳文学记录。

在关注现实题材的基础上,茅盾也开拓了都市题材作品的创作,他的《子夜》直接记录和概括了1930年春夏间在大都市上海发生的经济和政治斗争,而《幻灭》、《动摇》和《追求》的故事也同样发生在两个都市之中,这些小说深深扎根于都市的大环境中,并以此为背景展开故事的脉络向前推进。茅盾在都市的背景下运笔自如,展示了对都市题材优秀的驾驭能力。而在都市题材之外,茅盾也深化了鲁迅开创的乡村题材创作,他的《农村三部曲》顾名思义就是写在农村里的三个小说,其中《春蚕》是茅盾农村题材小说的代表作,小说通过一幅浓郁江南水乡的风俗画形象的描画了帝国主义侵略给农民带来的冲击和上产所带来的恐慌。

叙事风格

在叙事方面,茅盾追求宏大而严谨的布局,他在小说中喜欢采用能够体现时代性的网状型结构形式。如作品《子夜》茅盾根据主题的需要,根据中心人物性格发展的逻辑来安排各种人物事件,矛盾冲突和环境场面,作品一开始就在吴老太爷的吊唁仪式上将所有重要人物推上前台,组成复杂的人物网络,以及在设下情节因果关系的伏笔,从而经纬交汇地建成《子夜》式的也是茅盾式的庞大的“网状结构”。与其他现实主义大师一样,茅盾也是一个擅长于心理描写的语言大师。他的心理描写手法多样但是最具特点的是注重“社会心理因素”的探索。他往往以充满着血和泪的感情对形形色色的小资产阶级人物心灵世界进行刻画和解析。通过心理描写的艺术手段强烈地表现他们苦闷、傍徨的矛盾心绪,从而揭示人物内心世界的隐秘和冲突以及这种冲突的社会性,丰富人物的性格,使人物达到形神具现的境地。比如,《春蚕》中对人物的心理描写,通过人物触景生情,情随物迁的心境变化,再现其内心世界。在《腐蚀》中,采用以内视角为主的叙述方式来叙事状物,使作品的心理剖析和社会环境描写达到了“精微真确”的程度。而《子夜》中,茅盾又将这种心理描写提升到象征主义的应用上,从第一章吴太爷的言行总是围绕着一个总体象征展开,可以散在各处的象征性细节窥见到这个老封建的内心世界,如老太爷对快节奏的都市生活闭起双眼全身发抖的细节。

小说之外,由于时代政治性的缘故,茅盾的散文也形成了风格鲜明的叙事方法,善于使用以托物言情寄意和以实衬虚的叙述手法。如《白杨礼赞》整个艺术构思中,以无边无垠、雄壮、伟大但又显得单调的西北黄土高原来衬托傲岸挺拔的白杨树,以白杨树的形象实体的描写来透出它的精神,同时又以白杨树的实体与精神来展现抗日军民及其领导者共产党的伟大气概。《风景谈》用虚实结合、避虚就实的手法在浩瀚的西北沙漠背景上推出忍辱负重、坚韧沉毅的骆驼队,并借助叮当的驼铃声作为节奏,以猩红大旗作为标帜,象征性地描绘出民族危难当头的时代环境中党领导的解放区所处的历史地位,所体现的民族的伟大精神。

评论特色

茅盾前期的文艺评论根植于“为人生”的现实主义观,后期又逐渐演变成革命现实主义文学观,但是无论观念的变化如何,他都紧紧结合着中国的文艺运动实际和作家的创作实际,来从事理论批评工作。同时茅盾坚持革命现实主义的文艺应与中国的革命取同一步调,长期坚持反对公式化、概念化的倾向,注重艺术形式与艺术技巧的探索,积累了关于选材构思、谋篇布局、提炼情节、塑造人物、运用语言等一系列的成熟经验。茅盾一贯主张广大创作者学习世界文学中对自身有益的东西,在革命文学领域内重视艺术规律,以促进现代文学内容与形式的不断进步,对中国文学的现代化作出贡献。

茅盾_茅盾 -文学思想

现实主义

现实主义文学观是茅盾的文学思想的核心。他认为现实主义文学必须是时代的反映,文学创作源泉是一定时代的社会生活,因此文学应该反映时代的风貌,必须反映每一历史阶段的重大事件、重大斗争。他的小说展现了从辛亥革命时期到建国前夕的中国现当代的重要历史面貌。《霜叶红似二月花》展示了辛亥革命到五四运动前夕的江南乡镇生活,为旧民主主义革命最后一个时期留下一幅历史画卷;《虹》展示了从“五四”到“五卅”,从成都到上海的斗争风云;《蚀》展现了大革命前后从上海到武汉再到上海的斗争风云;《路》、《三人行》从中部到南部,表现了大革命失败后知识青年的苦闷和追求;《子夜》、《林家铺子》和“农村三部曲”,提供的帝国主义侵凌下民族工业的败落与农村经济的破产的形象资料。茅盾不是一般的要求文学要反映客观生活,而是站在社会历史家的角度, 要求文学展示繁复纷纭的社会生活整体特别是其间的“政治、社会和思想的大变动” ,展示历史发展的曲折性和“ 革命必然取得最后胜利” 的历史趋向。从而,使文学自觉地成为真实的时代镜子和社会史诗。正如王若飞所说:“从茅盾先生的创作历程中,我们可以看到中国社会的大变动,也可以看到中国人民解放运动的起落消长。茅盾先生的最大成功之处,正是他的创作反映了中国大时代的动态,而且更重要的是他创作的中心内容,与中国人民解放运动是相联系着的”。

茅盾的现实主义文学观中另一个重要的特征既是对社会背景的重视,要求将“最典型的人物事态”放置到“ 力所能及的广阔画面上” 去展现。他的小说,总是把特定的社会历史生活浓缩为轮廓和背景,涂以情绪的色彩,在人物与环境的交流中展示典型性格。如《子夜》将故事放置在20世纪30年代民生凋敝的上海,民族产业普遍受到打击,吴荪蒲在这样的背景下,性格被典型化、脸谱化,同时悲剧性的意味也随之加深。另外《春蚕》则放在20世纪30年代的江南农村,帝国主义经济侵略给农民带来巨大的恐慌,故事中老通宝的形象于是在这样的背景丰富化立体化。在小说之外茅盾也以此作为批评标准, 在文学评论《读》中指出《北京人》等作品对围绕于人物的世界变化描写模糊的缺陷。在现实主义文学观之外,茅盾也借鉴了泰纳的写实主义、左拉的自然主义,还曾译介过一些象征主义作品,有效地择取、扬弃和融化,以引导新文学的创作,为文学表现人生这一根本目的服务。而这些借鉴和吸收的文学思想都可以在他的长篇小说《子夜》中窥见,茅盾的现实主义文学观既恪守现实主义的本质精神而又广为吸收各种艺术流派之长,坚持原则却非自我封闭,大胆开放并不随意调和,由此走出了一条富有个性和创新性的现实主义之路。

同时作为坚实的无产阶级革命主义者,茅盾在作品中也较为强烈地表现了个人在政治上的倾向,前期主要以文学评论的方式阐述了个人在文学思想上的取舍,他吸收了欧洲的写实主义与中国传统文艺理论作为自己的理论基础,在其文学评论的作品中大力推广了“为人生”的艺术宗旨。以后在此基础上又形成了马克思主义文学观,这时期以小说散文为主在故事之中有意识地表现个人的文学思想以及提供政治导向,这时期的重要作品有《子夜》、《清明前后》等。建国后,茅盾的文学创作较少而开始了大量的文艺总结,书写总结了较多的文艺理论文章,这些文章也无不在阐述马克思主义文艺观。然而学界同样也有声音认为茅盾对于宣扬的这些文艺观并没有做到融会贯通,而存在一定的教条主义式的照搬。茅盾1919年底才开始接触阶级斗争学说,而1925年便仿照早期苏联文学,倡导“ 无产阶级艺术” ,这些都是在尚无中国实践依据之时确立的。在被当作法典并实行的半个多世纪中,不允许对其进行发展、修正, 缺乏一个“ 中国化” 过程,因此,长时间地被教条主义所统治。他写了大量的文艺杂论,提出了许多建设性的见解,但终究属于技巧,而非主体;属于局部,而未上升到全局意义上。他没有赵树理那样的优患意识,写出暴露极左路线的作品。也没有高尔基那样的独立性, 发表“ 离经叛道” 式的“ 不合时宜的思想” 。因此有学者也认为茅盾一生的矛盾是教条主义的悲剧。

自然主义

20世纪20年代,茅盾曾被看做坚实的自然主义信徒,他在这段时间内翻译了大量的外国自然主义的书籍,并且为之撰写了不少的理论书籍。而到了1928年,茅盾随着思想的变化又申辩过他也并非依自然规律开始创作生涯,而是相反一一真实地去生活,经验了生活和人生之后才来做小说。到了1958年的《夜读偶记》他甚至对自然主义给以全面否定----认为自然主义是个“暗坑”。虽然如此,茅盾的创作与自然主义依然有着不可分割的联系。

茅盾早期刚步入文坛的时候极力倡导自然主义,他认为自然主义是文学上之写实主义,是一种具有真实、客观、细致、科学等特点的文学思潮和创作方法。因此他的前期创作和文论也因自然主义而声名鹊起,较为著名的篇目如《评四五六月的创作》,这篇关于自然主义的评论引起了当时文艺界关于自然主义的激烈讨论。而1925年开始介绍新写实主义的茅盾也开始了对自然主义的怀疑,1928年他开始明确的反对自身受左拉和自然主义的影响。然而茅盾此间的创作仍然带有自然主义深深的烙印,如这期间发表的小说《灭亡》、《追求》无不闪现着自然主义的光辉。30年代以后,茅盾自觉沿着革命现实主义的大道阔步迈进,对自然主义作客观分析。认为自然主义发展是因为反帝运动高涨、社会科学思想发展而带来唯物论思想的发展,自然主义在思想基础上与唯物论更为接近。自然主义优点在于对平民化、日常生活的描写,勇于直接反映丑恶;而不足在于没有留下余地给读者去用经验和想象去填补。这可以说是他对自然主义认识的一次升华,故而这段时间,他的大作《子夜》诞生,里面较为完美融合了现实主义和自然主义的写作手法。然而茅盾后期有些过于执着对自然主义的崇敬,使之与中国正统社会主义现实主义发生一定程度的偏离,因而产生了裂隙,引起落后焦虑导致了他创作萎缩,故而茅盾后期并无太引人注目的文学创作,而转向文学评论。

古典文学

茅盾的创作中也大量的吸收了古典文学的创作艺术,他曾在《旧形式、民间形式与民族形式》中指出“要吸取过去民族文艺的优秀传统” ; 学习外国古典文艺以及新现实主义的伟大作品的典范;要继续发扬五四以来的优秀作风;更要深入于今日的民族现实,提炼熔铸其新鲜活泼的质素。”而这些在他的创作中也得到体现,《子夜》、《腐蚀》中庞大的艺术网络构建是都对《红楼梦》中的艺术精髓的学习与提取。

茅盾_茅盾 -人物影响

文艺影响

茅盾创造了现代小说大容量社会信息的传递和辨析的创作模式。茅盾小说注重创作题材和主题的深入挖掘,创造了现代小说与现代社会同步共进的全景化史诗性品格。社会科学家气质的茅盾,由社会活动和文学理论的热情活跃于文坛,这使得他进入创作便达到了空前的思想深度和广阔的历史内涵,他小说的创作题材所涉及的社会生活内容,涵盖了20世纪中国上半叶的历史全貌,时代的线索排列构成了社会的编年史。如从社会的政治、经济斗争和阶级矛盾以及社会各阶层人物看,茅盾小说反映出军阀混战、经济危机、工人罢工、农民暴动等社会重大问题,规模的宏大和分析的深刻,都是中国现代社会小说前所未有的。

茅盾小说以不断创新的艺术形象,极大地丰富和拓展了中国现代小说的人物画廊。纵观茅盾小说的人物形象系列,除了《子夜》当中的民族资本家吴荪甫形象的独创价值外,从《霜叶红似二月花》、《走上岗位》等作品中,更突现出茅盾资本家形象塑造的丰富性和完整性;茅盾对知识分子和农民形象的塑造,注重社会人的心理剖析和社会历史剖析的有机统一,在现代小说史人物刻画方面有所开拓。早期《蚀》三部曲中的时代女性形象,从“传统”和“现代”的对比中,从时代急流的变动中挖掘“新人”形象的价值。在20数量30年代短篇小说《春蚕》里,对老通宝、多多头父子两代农民的刻画,不仅在典型的社会时代背景下烘托了人物,而且以两代人的心理、性格的历史内涵的巨大差异,创造了思想深刻的农民典型。这些形象都达到了较高的典型性,为革命现实主义的创作确立了典范。

茅盾小说以开放的现代意识、丰富的生活积累建立了较为完整的现代都市文学。茅盾从踏入社会之初,在商务印书馆的工作就与中国最早最大的商埠上海有密切关联。在上海,他有复杂的社会关系,同乡旧故中有各阶层人物。茅盾小说全面地描绘了现代都市的企业、金融业、商业、公馆、舞厅、大饭店等,并且着重展示了现代都市以政治、经济为轴心的各阶级、阶层的不同人物,如资本家、金融家、买办官僚、公务员、市民等之间的复杂人际关系;同时茅盾更注意描写中国半殖民地半封建的社会特性,现代都市发展的不健全性,以及受到西方资本主义文明的冲击,急变和交杂的都市走向现代化的艰难过程。如进入都市迅速“风化”的遗老遗少、封建性和现代性混杂的地主式资本家、洋房公馆的血脉紧连着宗法社会的农村等,都活生生地展现在其小说世界里。茅盾小说创造的都市文学,为20世纪中国现代化的历史进程提供了生动形象的读本。

茅盾小说对于现代长篇小说的样式、结构等方面的艺术探索和追求,充分显示了现代小说的文体意识的独立,是与茅盾的进入小说创作分不开的。茅盾的第一篇长篇小说《蚀》,采用“三部曲”形式:既可独立又能连缀,可分可合,伸缩自如。茅盾随后的创作中有较多的三部曲作品,使得这一形式达到了相当高的水准,更是现代中、长篇小说文体新的拓展,如以小见大的《林家铺子》、历史画卷式的《霜叶红似二月花》、长篇日记体的《腐蚀》等多样化的小说体式。而就小说结构而言,茅盾的小说突破了单一的线性结构,表层的时空交换构架呈现了开放性和交叉性的结构特点;热情关注时代风云,深刻把握辽阔而复杂的社会,构成了他小说宏大而严谨的布局、盘根错节的人物和情节交叉的网状结构;标志现代心理小说的心理剖析经茅盾的努力,在范围和程度上的创新和对个体心灵世界的透视赋予的社会性的力度。总之,茅盾作为中国现代小说大师,其成就和贡献是多方面的。

政治影响

茅盾是中国共产党最早的党员之一,为党的事业的发展做出了重大贡献。30年代他参加组织了中国左翼作家联盟,和党一起发展革命文艺,团结和壮大了革命文艺队伍,反击了国民党的文化“围剿”;抗日战争爆发后,又在周恩来同志的领导下,广泛团结了国民党统治区的进步文化人士从事抗日救亡工作。抗战胜利后,茅盾不顾国民党的压迫,积极参加坚持民主、和平反对内战的运动,有力地支持了人民解放战争。建国后,作为中国作家协会的第一任主席,文化部的第一任部长的茅盾负责国家文化事业和文学艺术的组织领导工作,为我国文学事业和文化事业的发展做出了巨大贡献。

文学奖项

茅盾文学奖是根据茅盾生前遗愿,将自己的25万元稿费捐献出来设立的一个文学奖项。其目的是为鼓励优秀长篇小说的创作,推动我国社会主义文学的发展。是我国具有最高荣誉的文学奖项之一,也是中国第一次设立的以个人名字命名的文学奖。由中国作家协会主办,于1981年设立。

茅盾_茅盾 -纪念故居

乌镇故居

茅盾故居

此故居是茅盾诞生和度过童年、少年时代的地方,坐落在浙江省桐乡市乌镇观前街17号,坐北朝南。茅盾自1896年诞生至1909年离乡求学,在这幢故居中生活了十三个春秋。此后,几乎每年都要回家看望他的母亲。1940年他的母亲去世以后,切断了他与故乡联结的纽带,他的亲属也相继去了外地定居,故居房屋便陆续租给了居民居住。1977年春,当地政府动员住户腾出了后园的三间平屋,加以修缮保护。1981年3月茅盾逝世后,乌镇茅盾故居被列为浙江省重点文物保护单位。

北京故居

位于东城区交道口南后圆寺胡同13号,东邻蒋介石北京官邸。茅盾自1974年12月初由原文化部宿舍迁入,直到1981年2月20日入院治疗,在这里度过了6年多时光的晚年生活。1984年北京市政府京公布茅盾故居为文物保护单位。1985年故居正式对外开放。

茅盾_茅盾 -作品年表

1917年:出版了《中国寓言初编》,是中国最早的一本“寓言 选”。

1919年:8月,用白话翻译了契科夫的短篇小说《在家里》,这是茅盾的第一篇白话翻译小说。

1920年:开始主持大型文学刊物《小说月报》小说新潮栏的编务工作。这是连续编写了《小说新潮宣言》《新旧文学平议之平议》和《现在文学家的责任是什么》等论述,表露了茅盾的早期的文学见解。10月,茅盾加入了共产主义小组,开始为《共产党》月刊写稿。

1924年:编辑《民国日报》的副刊《社会写真》,后改名为《杭育》。

1925年:6月和郑振铎等创办了《公里日报》,不久被迫停刊。

1927年:4月初,担任《汉口民国日报》的总主编。9月中旬,写完《幻灭》,11月到12月间,写了《动摇》。

1928年:6月,写完《追求》《幻灭》《动摇》,先后在《小说月报》连载,并出了单行本,出版了《神话的研究》《小说研究吧ABC》《欧洲大战与文学》。

1929年:7月,茅盾出版了他的第一个短篇小说集《野蔷薇》,收入五篇作品。与此同时,他写了论文《读》,并开始写作长篇小说《虹》。还写了《卖豆腐的哨子》《雾》等十几篇散文。出版《神话杂论》《中国神话研究ABC》《六个欧洲文学家》《骑士文学ABC》《近代文学面面观》《现代文学杂论》。

1930年:接连写了《豹子头林冲》《石碣》《大泽乡》等三篇以上传说和历史为题材的小说。出版《北欧神话ABC》《西洋文学通论》《希腊文学ABC》《汉译西洋文学名着》。五月,出版《蚀》。

1931年:2月。完成了中篇《路》。五月出版《宿蟒》(小说、散文合集)。11月,又写成中篇《三人行》。编辑出版了《前哨》。第二期改名为《文学导报》。开始写作《子夜》。

1932年:出版《路》。写了几篇农村集镇生活题材的作品:《小巫》《林家铺子》《春蚕》和散文《故乡杂记》。

1933年:写《秋收》《残冬》和《春蚕》通称“农村三部曲”。出版《子夜》《茅盾散文集》。

1934年:2月,出版《话匣子》。

1936年:5月,《泡沫》出版。10月,出版《印象・感想・回忆》。出版《西洋文学名着讲话》《创作的准备》。

1937年:5月,出版《多角关系》《眼云集》。

1938年:3月27日,被推为《抗战文艺》的编委。

1939年:4月,出版《炮火的洗礼》。

1941年:2月,写《风景谈》。同年写了日记体的长篇小说《腐蚀》,在《大众生活》上连载,10月出版。主编专门登载杂文的刊物《笔谈》,在《客座杂忆》这个总标题下发表了一些随笔。

1942年,3月,出版了中篇《劫后拾遗》。写作短篇《某一天》《虚惊》《耶稣之死》《参孙德复仇》《列那和吉他》《过封锁线》等,除《某一天》外都收集在《耶稣之死》集中。8月写作长篇小说《霜叶红于二月花》,以及杂文、文学评论等。12月,出版《文艺论文集》。

1943年:4月,出版《见闻杂记》。7月,出版《茅盾随笔》。10月,出版《霜叶红于二月花》。

1945年:出版了《第一阶段的故事》《委屈》《时间的记录》。10月出版《清明前后》,12月出版《耶稣之死》。

1946年:3月,和叶以群主编中外文艺联络社的《文联》半月刊。

1948年:4月,出版《苏联见闻录》《杂谈苏联》。

1949年:7月,茅盾参加筹备并出席全国文代大会,在会上作了在《在反对派压迫下斗争和发展的革命文艺》的报告。

1958年:8月,出版《夜读偶记》。

1959年:1月,出版《鼓吹集》。

1962年:10月,出版《鼓吹续集》。11月出版《关于历史和历史剧》。

1963年:11月,出版《读书杂记》。

1979年:11月,出版《茅盾诗词》。

1980年:5月,出版《茅盾近作》。

1981年:5月,出版《锻炼》《我走过的道路》。

1982年:4月,出版《少年印刷工》。

1984年:10月。出版《茅盾书简》。人民文学出版社开始陆续出版《茅盾文集》

茅盾_茅盾 -文学奖

茅盾文学奖是根据茅盾先生生前遗愿,为鼓励优秀长篇小说的创作,推动我国社会主义文学的发展而设立的,是我国具有最高荣誉的文学奖项之一。“茅盾文学奖”是中国第一次设立的以个人名字命名的文学奖。茅盾文学奖是著名作家茅盾先生将自己的25万元稿费捐献出来设立的,是中国长篇小说的最高文学奖之一,每四年才颁发一次的低频率更是增加了该奖项的权威性。茅盾文学奖由中国作家协会主办,于1981年设立,当时决定由巴金(已故)担任评委会主任。此奖项的设立旨在推出和褒奖长篇小说作家和作品。当时规定每三年评选一次,现每4年评选一次。参与首评而未获奖的作品,在下一届以至将来历届评选中仍可获奖。首届评选在1982年确定,评选范围限于1977年至1981年的长篇小说。

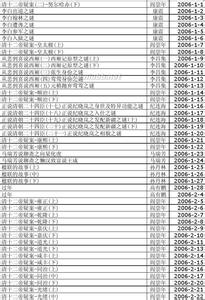

第一届茅盾文学奖获奖篇目(1982年)

《许茂和他的女儿们》周克芹百花文艺出版社

《东方》魏巍人民文学出版社

《将军吟》莫应丰人民文学出版社

《李自成》(第二卷)姚雪垠中国青年出版社

《芙蓉镇》古华人民文学出版社

《冬天里的春天》李国文人民文学出版社

第二届茅盾文学奖获奖篇目(1985)

《黄河东流去》李准北京出版社

《沉重的翅膀》(修订本)张洁人民文学出版社

《钟鼓楼》刘心武人民文学出版社

第三届茅盾文学奖获奖篇目(1988)

《平凡的世界》路遥中国文联出版公司

《少年天子》凌力北京十月文艺出版社

《都市风流》孙力余小惠浙江文艺出版社

《第二个太阳》刘白羽人民文学出版社

《穆斯林的葬礼》霍达北京十月文艺出版社

荣誉奖:

《浴血罗霄》萧克解放军文艺出版社

《金瓯缺》徐兴业海峡文艺出版社

第四届茅盾文学奖获奖篇目(1998)

《战争和人》(一、二、三)王火人民文学出版社

《白鹿原》(修订本)陈忠实人民文学出版社

《白门柳》(一、二)刘斯奋中国青年出版社

《骚动之秋》刘玉民人民文学出版社

第五届茅盾文学奖获奖篇目(2000)

《抉择》张平

《尘埃落定》阿来

《长恨歌》王安忆

《茶人三部曲》(一、二)王旭烽

第六届茅盾文学奖获奖篇目(2005)

《张居正》熊召政长江文艺出版社出版

《无字》 张洁北京十月文艺出版社出版

《历史的天空》徐贵祥人民文学出版社出版

《英雄时代》柳建伟人民文学出版社出版

《东藏记》宗璞人民文学出版社出版

第七届 (2008年四部长篇小说)

《秦腔》贾平凹

《额尔古纳河右岸》迟子建

《暗算》麦家

《湖光山色》周大新

第八届(2007~2010) (2011年,五部长篇小说)

《你在高原》(10册)张炜

《天行者》刘醒龙

《蛙》莫言

《推拿》毕飞宇

《一句顶一万句》刘震云

茅盾_茅盾 -作家语录

过去的,让它过去,永远不要回顾;未来的,等来了时再说,不要空想;我们只抓住了当时,用我们的理想,做我们所应该做的。

自然是伟大的,人类是伟大的,然而充满了崇高精神的人类的活动,乃是伟大中之尤其伟大者。

命运,不过是失败者无聊的自慰,不过是懦怯者的解嘲。人们的前途只能靠自己的意志、自己的努力来决定。

在生活中,每个人都应当是春晖给别人以温暖。在今天,人与人之间的关系,更应该如此。朋友之间,待之以诚,肝胆相照,不就是相互照耀,相互温暖吗?

书本上的知识而外,尚须从生活的人生中获得知识。

斗争的生活使你干练,苦闷的煎熬使你醇化;这是时代要造成青年为能担负历史使命的两件法宝。

只有竹子那样的虚心,牛皮筋那样的坚韧,烈火那样的热情,才能产生出真正不朽的艺术。

天分高的人如果懒惰成性,亦即不自努力以发展他的才能,则其成就也不会很大,有时反会不如天分比他低些的人。

只有不幸而生于富贵之家被捧在手里,含在嘴做活宝见烘软了骨头的现代青年,才是很不幸地只配在历史的大轮子下被碾成肉呢!

青年!你们背上的担子是一天重似一天,你们的生命之火应向改造社会那条路上燃烧,决不可向虚幻的享乐道上燃烧。

我的第一个启蒙老师是我的母亲。

是中学生,一定得有这个气魄:有一个挨得起饿,受得起冻,经得起跌打的身体,有一个不怕风吹,不会失眠,不知道什么叫做晕眩的脑袋……

爱华网

爱华网