![名画呐喊 《呐喊》[名画] 《呐喊》[名画]-基本资料,《呐喊》[名画]-概述](http://img.aihuau.com/images/b/05060603/0605030605064253172607.jpg)

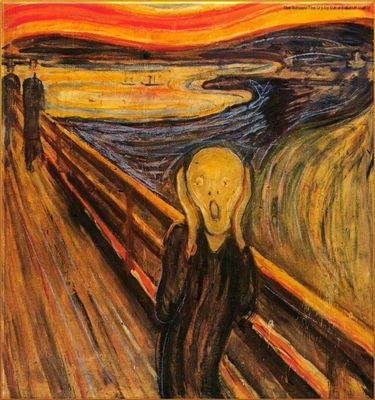

《呐喊》(挪威语:Skrik?),或译称《尖叫》,挪威画家爱德华・蒙克创作于1893年。这幅画被认为是表现主义绘画的代表作品,画作以印尼喀拉喀托火山爆发为背景。也有人认为,这幅画反映了现代人被存在主义的焦虑侵扰的意境。

名画呐喊_《呐喊》[名画] -基本资料

呐喊(厚纸油画,粉彩,1893年)

名称:《呐喊》

作者:爱德华・蒙克

类别:油画

年代:1893年

规格:90.8*73.7厘米

属地:奥斯陆国家画廊藏

名画呐喊_《呐喊》[名画] -概述

《呐喊》(挪威语:Skrik?),或译称《尖叫》 ,是挪威画家爱德华・蒙克1893年的作品。这幅画是表现主义绘画著名的作品。有人认为该作品反映了现代人被存在主义的焦虑侵扰的意境。

作品红色的背景源于1883年印尼喀拉喀托火山爆发,火山灰把天空染红了。画中的地点是从厄克贝里山上俯视的奥斯陆峡湾。本作品共有四个版本,分别是藏于奥斯陆孟克博物馆的版本 (蛋彩画、纸本,83.5 x 66 cm)、藏于国家画廊的版本 (蛋彩画、油画、粉彩、纸本,91 x 73.5 cm)、藏于孟克博物馆的另一个版本,和彼得・奥尔森的收藏版本。1895年画家把作品制成平面印刷以大量复制。自1994年起,其中两个版本先后被盗去,幸好皆失而复得。

名画呐喊_《呐喊》[名画] -创作背景

爱德华・蒙克在即将步入世纪时期创作了交响乐式的“生命的饰带”(TheFriezeofLife)系列,《呐喊》属于这个系列。这个系列涉及了生命、爱情、恐惧、死亡和忧郁等主题。

蒙克通过这些主题来表现他切身经历的对生存和死亡的感受,比如《病中的孩子》(1886年,蒙克去世的姐姐苏菲的肖像画)、《病室里的死亡》(1893年)、《绝望》(1893-94年)、《吸血鬼》(1893-94年)、《焦躁》(1894年)、《灰烬》(1894年)、《生命之舞》(1900年)。有评论称,“每一幅画都强烈地传达着画家的感觉和情绪,被描绘的具体对象的细节被简化,而情绪则被夸张,对象本身成为一种所要表现的情绪的载体,虽然它们依然还是具象的。这些画具有永恒的震慑心灵的力量,在这一切的背后,我们还可以看见那个“世纪末”的景象,那种迷途的欲望深渊和无法逃脱的死亡阴影的怪圈,生命的焦躁和无奈交织在一起。蒙克作品的惊人表现力量来自于对艺术家内心世界的不加掩饰的忠实表达,蒙克的画是用整个心灵来创作的。”

名画呐喊_《呐喊》[名画] -作品鉴赏

《呐喊》

在这幅画上,没有任何具体物象暗示出引发这一尖叫的恐怖。画面中央的形象使人毛骨悚然。他似乎正从我们身边走过,将要转向那伸向远处的栏杆。他捂着耳朵,几乎听不见那两个远去的行人的脚步声,也看不见远方的两只小船和教堂的尖塔;否则,那紧紧缠绕他的整个孤独,或许能稍稍地得以削减。这一完全与现实隔离了的孤独者,似已被他自己内心深处极度的恐惧彻底征服。这一形象被高度地夸张了,那变形和扭曲的尖叫的面孔,完全是漫画式的。那圆睁的双眼和凹陷的脸颊,使人想到了与死亡相联系的骷髅。这简直就是一个尖叫的鬼魂。“只能是疯子画的”,蒙克在该画的草图上曾这样写道。

在这幅画上,蒙克所用的色彩与自然保持着一定程度的关联。虽然蓝色的水、棕色的地、绿色的树以及红色的天,都被夸张得富于表现性,但并没有失去其色彩大致的真实性。全画的色彩是郁闷的:浓重的血红色悬浮在地平线上方,给人以不祥的预感。它与海面阴暗处的紫色相冲突;这一紫色因伸向远处而愈益显得阴沉。同样的紫色,重复出现在孤独者的衣服上。而他的手和头部,则留在了苍白、惨淡的棕灰色中。

画中没有一处不充满动荡感。天空与水流的扭动曲线,与桥的粗壮挺直的斜线形式鲜明对比。整个构图在旋转的动感中,充满粗犷、强烈的节奏。所有形式要素似乎都传达着那一声刺耳尖叫的声音。画家在这里可以说是以视觉的符号来传达听觉的感受,把凄惨的尖叫变成了可见的振动。这种将声波图像化的表现手法,或许可以与凡高的名作《星夜》中力与能量的图像化表现相联系。蒙克在这里,将那由尖叫所产生的极度的内在焦虑,转化为一种令人信服的抽象意象。如此,他将其画面上的情感表现几乎推向了极致。

名画呐喊_《呐喊》[名画] -创作者

爱德华・蒙克

挪威画家爱德华・蒙克 (Edvard Munch,1863年―1944年),堪称二十世纪表现主义艺术的先驱。他出生于挪威洛顿,童年时父母双亡的经历在其心灵深处打下不可磨灭的印记。这使他早年画下了许多以疾病与死亡为主题的作品。他曾在克里斯蒂安尼(今奥斯陆)工艺美术学校学习,1885年第一次旅法,学习印象派的画风,后又受到高更、劳特累克及“新艺术运动”的影响,导致了其画风的重大变革。

1892年他应邀参加柏林艺术家协会的展览,由于形象怪异,其作品在德国引起激烈反响,画展只开了一周即关闭了。为此,以利伯曼为首的自由派退出艺术家协会,成立了柏林分离派。这一行动使蒙克大受鼓舞,从此在德国定居下来,直到1908年。这16年是蒙克艺术发展的重要阶段,也是其艺术臻于成熟的时期。他在忧郁、惊恐的精神控制下,以扭曲的线型图式表现他眼中的悲惨人生。他的绘画,对于德国表现主义艺术产生了决定性的影响,他成了“桥派”画家的精神领袖。评论家指出:“蒙克体现了表现主义的本质,并在表现主义被命名之前就彻底实践了它。”

名画呐喊_《呐喊》[名画] -拍卖

2012年5月2日晚,在纽约苏富比拍卖行,《呐喊》以1.19亿美元成交,创下了世界艺术品拍卖纪录。

爱华网

爱华网