遇罗锦的《一个冬天的童话》(以下简称《童话》)发表于《当代》1980年第3期,在作品的开头,作者写出这篇是实话文学,献给作者自己的哥哥遇罗克。”这部作品的主要目的是为了纪念烈士并因此祭奠他高贵的精神和道德。可能是考虑到作品的“纪实性”,这部作品被作为“报告文学”刊发,但有意思的是,作者在作品中一再着力叙述的烈士故事并没有引起读者的兴趣,倒是她所叙述的个人的婚姻遭遇引起了轩然大波,引发了舆论界持续的热烈讨论。

一个冬天的童话_《一个冬天的童话》 -简介

一个冬天的童话

冬天的童话,从题目上看似乎是要讲述一个在残酷的年代里发生的一个美丽的故事。待读完了才知道,这并不是一个童话,至多也只是一个破灭了的童话.故事讲述了一个在不正常社会中一个人一个女人所走过的轨迹,是一篇控诉自己不平遭遇的檄文,是对自己破灭的爱情之梦的奠祭书。同时,也是作者对自己死去的哥哥的怀念之作。社会的动乱,必然会使社会各组织解体、换移、重生、再组合,社会各成员便有了各自不同的命运,多少家破,多少人亡,多少青春被毁,多少纯洁被伤害,于是当社会甫定之后,便会有许多长歌当哭,哀悼过去的作品产生。纵观中国文学史概莫如此。

伤痕文学在1979 年出现也极其自然,《一个冬天的童话》是这股潮流中的一支。作者以凄凉、愤懑的强烈感情,控诉的笔触向我们讲述了一个弱女子在那个时代里的真实经历,催人泪下。哥哥罗克由于日记等事被押,受到公审,被枪决了。母亲也被关押在厂里。父亲在1957 年便被打成右派,在当时也受到监督。“我”和弟弟无家可归,到处流浪。不久,我(罗锦)也因为日记被拘留,判了三年劳教。好容易捱过了这三年非人的劳教生活,还没来得及与家人过一个团圆年,又被赶到河北的一个小村里插队落户。爱情夭折了,哥哥也死了,在万般无奈的情况下,罗锦只想有一个窝,为此,她千方百计地只身闯关东,想在北大荒找个落脚点,并把家人接来,以躲是非。

为此,她以与她所不爱的赵国志结婚为代价得到了这些。新婚之夜便给她带来了一个孩子,她努力让自己适应这种婚姻,与赵国志一起生活。但是维盈的出现打乱了她的生活,当她决定舍弃孩子与维盈结合时,维盈却因家庭的阻力退缩了,罗锦面对一个接一个的打击,她想到了死,可她还是挺了过来文章以真情动人,这是基本常识,可文章真正饱含感情者在文坛并不多见,更多的是虚情假意,要么是为赋新诗强说愁,要么抛开感情,以政治代之。伤痕文学之所以引起轰动效应全在一个“真”字。唯有“真”才能动人,唯有动人才有艺术生命。

一个冬天的童话_《一个冬天的童话》 -艺术特色

一、 冲突模式和内涵的转换

《一个冬天的童话》发表以后,在众多文章都围绕着“离婚”是否正确这个问题进行讨论时,有一篇文章独具慧眼地指出了其在“心理描写”方面的突破:“《一个冬天的童话》的成功之处,不仅在于它真实地反映了时代、生活的本来面貌,揭示了爱情与婚姻同社会生活的密切联系,还在于它大胆地抒发了人的情感,深刻地刻画了人的心灵。”“《一个冬天的童话》写情感具有两个突出的特点:一个是大胆,一个是动人。”确实, 《一个冬天的童话》给人最耳目一新之处,莫过于大篇幅地采用心理描写的手法。在这篇大约三万多字的作品中,使用“心理描写”的地方竟然多达二十多处。更重要的是,与一般的内心独白或者沉思不同,这些心理描写充满了辩驳、对抗和斗争。假设、反诘、提问、否定构成了这些心理描写的主要修辞手段。考虑到这些辩论和对抗的密集程度,我们大概可以把《一个冬天的童话》中的心理描写归结为“冲突”的一个类型――内心冲突。之所以使用“内心冲突”这么一个名词,是为了进行文学史上的甄别,从而更好地讨论《一个冬天的童话》所具有的转变意义。

《一个冬天的童话》毫无疑问是一部冲突作品(小说),真理派和反真理派、真革命与假革命、反出生论与血统论,作品中所描写的这种种冲突,从某种意义上都属于“外部冲突”,都没有超出“阶级斗争”的范围,这一点在《当代》的“编者按”里有清晰的表述:“十年浩劫期间,在遇罗克为了捍卫真理被捕以至被残酷杀害前后,她和她的家庭也经历了种种的磨难。据作者说,此文基本上是根据她个人的亲身经历写成的。我们认为,这部作品所反映的决不只是他们个人的偶然不幸,而是林彪、‘四人帮’的法西斯统治和多年来封建主义的形而上学的血统论必然造成的相当深广的社会历史现象。”把个人的遭遇和自我讲述上升到“社会历史现象”的高度是当时普遍的阅读模式,但是,这种解读没有意识到“自我叙事”可能会在一定程度上拆解统一的关于社会历史的“大叙事”,从而呈现变化和差异。对于《一个冬天的童话》来说正是如此,第一人称的“自叙”方式在最大程度上凸显了个人被遮蔽的情感和体验,虽然“冲突”依然是作品的结构方式,但是,因为大量“内心冲突”的出现而改变了前此单一的“外部冲突”模式。这里有一个非常明显的转换,那就是,“外部冲突”和“内心冲突”的位置被颠倒过来了,在《童话》《一个冬天的童话》中,任何一次“外部冲突”最后都落实到叙述者内心的激烈冲突上来。

二、“自我”角色的转让

《一个冬天的童话》始终充满着一种紧张的气氛。这一方面来自于作者真实的生活体验,“遇罗锦其人,因遭受压迫,性格被压抑扭曲,积压了强烈的反抗欲望。……所到之处,总要引发情感骚乱。”另外一方面,来自于“本我”和“自我”强烈的道德冲突。可以说, 《一个冬天的童话》的叙述者一直处于一种分裂性的焦虑之中,既然阶级意识和集体观念已经成为不可信任的对象,那么,如何通过“他者”转移道德上的焦虑感就成为急需解决的问题。因此,“哥哥”的故事和形象就变得重要起来。

《一个冬天的童话》实际上有两个故事,一个是“我”的故事,另外一个是“哥哥”的故事。但是,在叙述这两个故事的时候,叙述者采用的是完全不同的笔墨,如果说“我”是一个怀疑的、犹豫的、没有尊严而苦苦挣扎于生活的形象,那么,“哥哥”则是一个目光深远、品格坚毅、具有超出凡人的勇气和智慧的人物。除此之外,“哥哥”的“光荣史”还包括“三反中检举父母,十二岁写入团申请书,56年劝父母交出全部房产,写文章抨击姚文元,写作《出生论》……以致最后被残酷杀害。”在此,叙述者使用一种完全是“文革”式的文学语言(唯物辩证法、思想指南等等),为我们塑造了一个典型的“高大全”式的“英雄”形象。他不仅在政治上一贯正确,而且在道德上完美无缺,具有克里斯玛式的人格魅力。从这个意义上讲,“哥哥”类似于齐泽克所谓的“独一无二的人”。“在社会生活中,即便是它最恐怖的形式,集中营幸存者的回忆中总是提到了那个独一无二的人,一个不会被压垮的个体,在难以忍受的情况下神奇般的活下来了,并散发不可思议的气概和尊严,而其他人却仅仅为生存作利己的挣扎。”正是通过对“哥哥”的气概和尊严的描写,“我”的内心世界的“道德感”才被强烈地“召唤”了出来:“深邃的夜空衬托出哥哥那严厉、镇定、苍白的脸。……那坚毅、紧闭的嘴角,正直的鼻梁,发着寒光的白玻璃镜框,直摄进人们的灵魂……我跪在地上,胆怯、羞愧地向他望去――呵,在他那严峻冰冷的目光中,也有我和父亲给他的痛苦呵!我不敢看他,可是又不敢站起来。”

在此,“我”只是匍匐在“哥哥”道德神坛下的一个可怜虫而已,但是,我们发现,虽然“哥哥”在作品中无处不在,时刻占据着道德的制高点,而实际情况是,“哥哥”在“我”的故事的一开始就是一个缺席的存在,因为日记事件,“哥哥”早早就下了监狱,在“我”和志国、我和维盈的爱情故事里,“哥哥”只是一个想象中的“楷模”,一个被“建构”起来的“完美形象”。作品中有一段话透露了这一信息:“我以为,过去的事情可以称之为童话。哥哥已经化了神,成了仙,我每天看得见他,觉得他一点儿也没死。他在大自然里――蓝天里、日光里、松涛里、晚霞里……我以对他的爱为骄傲,自称是天下最爱他的人。……而我,却要把所有关于他的回忆写出来,五十年,一百年,没有关系,我会交给可靠的人,让这本书一代代传下去,早晚有一天让它发表。”

从上文的分析可以看出, 《一个冬天的童话》同样在尝试着建构一种抽象的道德主体,但是,这种追求并没有导致皈依的结果,更没有导致“自我”内心的平静,在《一个冬天的童话》的结尾,叙述者暴露的是更多的怀疑和不相信。虽然她一再暗示自己必须“为了哥哥,为那本书活下去”,但这种“重复”恰恰暴露了她内心的矛盾和恐惧,她不停地忏悔:“原谅我吧,哥哥,原谅我吧,哥哥”,她可能已经意识到,抽象的道德可能会暂时释放“自我”的焦虑,但是,要在一个如此残酷的环境中“重建”自我经验,必须有更决绝的“姿态”和“叙述”。在《一个冬天的童话》中,这一姿态就是“怀疑一切”。

三、一个怀疑的“自我”

对于80年代的中国文学来说,《一个冬天的童话》所表达的“反省和怀疑”的欲望是如此强烈,虽然《一个冬天的童话》在发表时曾进行过修改,“删减遇罗锦性格中的凶悍,将遇罗锦尽可能修改得更柔弱些”。但即使如此,一个咄咄逼人、质量和密度都超出正常人的“自我”还是让阅读者感到喘不过气来。

如果说“怀疑”是一种叙述规则,遇罗锦则是在新时期小说中第一个制定“规则”的人。当然这是仅仅对小说这个体裁而言的,在诗歌界这一规则的制定人是北岛。遇罗锦和北岛成为新时期文学中最具有怀疑精神同时也最具有决裂意识的两个人。非常有意思的是,这两个人都与遇罗克发生着或多或少的联系,这或许是一种巧合。但是,在“怀疑一切”并重建“自我”经验这一点上,他们的相同就不是一种巧合,而是一种历史生成的结果。对于遇罗锦他们这一代人而言,和王蒙等“复出作家”有所不同,他们既没有接受过非常系统的理想主义教育,也没有一个50年代的美好经验可以提供幻想,他们生于共和国建立之初(北岛生于1949年,遇罗锦生于1946年),共和国最富有朝气的时期他们因为年纪太小而没有什么感受,等到他们对社会和生活有了强烈感受的时候,他们看到的或者说参与的(不管是主动还是被动)却是一个史无前例的“文化大革命”。根据一些学者的研究,“文革”带来的后果是非常复杂的:“起初,这场运动带来了空前的自由。……人们可以随意阅读官方的或是红卫兵的报纸,对各种活动也根据自己的兴趣决定是否参加,调查生活和查阅个人的档案以及参加一些自己认为是有益的活动。通过这些经验,他们了解了被隐瞒起来的权贵们的特权,官僚腐败和相互倾轧,还有其它一些弊病。……对于城市居民来说,相当普遍的反应,是他们感到自己在“文化大革命”前太幼稚和容易上当受骗……这是“文化大革命”所导致的一种反作用,即利用人们的盲目的信仰最大限度地进行了动员,结果却使人们觉醒并形成自己独立的见解和意味深远的怀疑主义。”遇罗锦的情况可能更极端一些,因为“文革”并没有给她以及她的家庭带来“空前的自由”,而是以“自由”的名义施与的压迫和迫害,从某种意义上说,遇罗锦在“文革”中属于“受侮辱和受损害的人”,这种侮辱和损害如此严重地伤害了她的心理和生活,从而让她在小说中无法控制地歇斯底里地“怀疑一切”,包括社会、亲人、爱情。在她的父亲向她讲述个人的历史的时候,她是这么想的:“他无非是想表明他的心地是善良的罢了,难道我对自己的亲生父亲还会有什么怀疑吗?那样不等于怀疑了我自己?” 即使她曾经带着极大的热情热爱的对象,她最后也禁不住产生了怀疑:“怀疑第一次涌进了脑子――究竟他有多少优点?有什么值得钦佩和学习的长处?如果我们真的在一起生活会幸福吗?”……我在他身上寻求的是爱情吗?究竟是什么?

《一个冬天的童话》的叙述者恰恰是一个怀疑着“自我”的怀疑者。而这一切怀疑都指向一个“反抗”或者说“决裂”的远景――“我不相信”,不相信父亲,不相信爱情,不相信幸福和未来,在作品的结尾,她说:“我一点儿也不相信今后会再有幸福”。在这种叙述中, 《一个冬天的童话》一方面完成了“文革”后文学的“控诉”功能,另一方面,因为“自我”在面对一切他者时所表现出的怀疑和绝望,一种具有毁灭性的“个体”经验被构建起来。从文学病理学上来看,《一个冬天的童话》中的“我”是带有创伤性的精神官能症患者,但正如有人所指出的,这种与社会主流对抗的人、畸形的人、自闭的人和沉醉于个人经验的人的出现,意味一种抽象的关于“人性”、“人道”的话语开始被讲述,这是80年代文学和社会转型所必需的动力,从这一点上讲, 《一个冬天的童话》具有开拓性的意义。

一个冬天的童话_《一个冬天的童话》 -作者简介

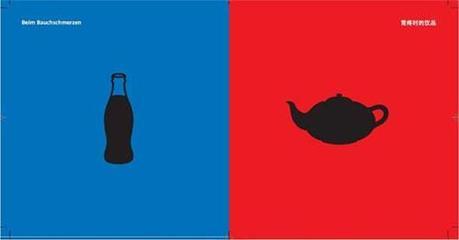

遇罗锦(1946―),北京市人。1961年考上北京工艺美术学校。1965年毕业。1966年文革开始,因日记和其兄遇罗克事受牵连,被拘留,后被判到河北茶淀站清河劳动教养三年。1969年结束劳动教养后分配到河北临西县一小村插队落户。1970年迁至北大荒落户,并在那里与当地一知青结婚。1979年遇罗克被平反昭雪,随后返回北京。作品主要有《一个冬天的童话》及姊妹篇《乾坤特重我头轻》。《一个冬天的童话》最早发表于《当代》杂志1980年第3期,先后被译为德、日、英、法四国文字介绍到国外,引起了强烈的反响。她的作品以朴实无华的笔触、真实强烈的感情讲述发生在那个特殊年代里的悲惨的故事,是伤痕文学的重要作品之一。本书收录《冬天的童话》、《乾坤特重我头轻》两篇,是第一次单行本。封面缺角,封底显旧。

一个冬天的童话_《一个冬天的童话》 -主人公

遇罗克,男,1942 年生,汉族,北京市人,家庭出身资本家,本人成份学生,系北京市人民机器厂徒工,住北京市朝阳区南三里屯东5 楼13 号。父母系右派分子,其父是反革命分子。

爱华网

爱华网