世袭制通常指奴隶制和封建制国家的君主(国王或皇帝)职位,以父子相承,世代相传的制度。世袭的,必然是终身任职的,因此,世袭制与终身制联系在一起。但终身任职的,不一定都是世袭的。在一些君主立宪制的资本主义国家里,作为国家元首的君主和一部分上层议员仍然是世袭的。

世袭制_世袭制 -概念

世袭制

世袭或世袭制度是指某专权一代继一代地保持在某个血缘家庭中的一种社会概念。其中可分为政治世袭和经济世袭两类。世界各地的人类社会的早期都曾出现过世袭制度的统治政权,其中多数为封建世袭制度,是古代爵位、官职的一种传承制度。

世袭制_世袭制 -历史

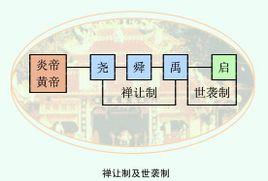

在中国,世袭制从大禹打破“禅让制”,传位给他的儿子启就开始了。这种奴隶社会、封建社会帝位及爵位世代相传的制度,取代原来的禅让制而出现。古代中国是一个农业大国。农业生产使社会形成稳固的血缘家庭,世袭制概念在这种社会状态下很容易被普遍群众接受。

王位世袭制

西周实行王位世袭制,此制度是与宗法制度结合在一起的。宗法制度是由原始社会末期的父系家长制演变而来的,是以嫡长子继承制为基本特点的权力分配制度。周王为天下的大宗,其嫡长子为宗子,是王位继承者,称世子;庶子为小宗,周王封其为诸侯,或留在中央为卿、大夫。诸侯、卿大夫或士,各为本支的大宗,其嫡长子为职禄继承者;庶子为小宗,再分封。此小宗又为本支的大宗。如此推演无穷。周王被视为天之元子,受天之命以君临人间,所以称“天子”。这是“君权神授”观念,而自此这种王位世袭制度就逐步完善起来。

先秦时代,中国实行世卿世禄的制度,上至天子、封君,下至公卿、大夫、士,他们的爵位、封邑、官职都是父子相承的。这种世袭的次数理论上是无限的,直到改朝换代或占据这个爵位或官职的家族在政治斗争中失败为止。

自汉朝开始,官职不许世袭。虽然现实中官职的授予多集中在现有的士族、官僚家族中,也留有某些世袭的痕迹,但是在法律上的由某个家族世代担任特定职务的制度被废除。

从魏晋时代开始,世袭被进一步区分为世袭罔替和世袭。前者的意思是世袭次数无限、而且承袭者承袭被承袭者的原有爵位;后者的意思是世袭次数有限、而且每承袭一次,承袭者只能承袭较被承袭者的原有爵位低一级的爵位。

从宋朝开始,出现了爵位不能世袭的现象,类似于英国的终身贵族。

明朝皇族封爵均世袭罔替,公、侯、伯三等爵亦有可世袭者。

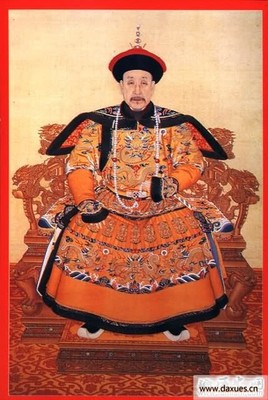

清朝世袭罔替的爵位主要为铁帽子王,其余爵位从世袭递降,即每承袭一次要降一级,但降级若干次(亲王降至镇国公,郡王降至辅国公,贝勒降至不入八分镇国公,贝子降至不入八分辅国公,镇国公降至辅国将军,辅国公降至辅国将军)后便不再递降,以此爵传世。

世袭制_世袭制 -继承方式

奴隶社会的王位世袭制、秦始皇首创的帝位世袭制,还有西汉初期分封的同姓诸侯王,以及唐朝割据的藩镇都是世袭的。这种世袭制通常有父死子继和兄终弟继两种方式,具有极强的封建性。

父死子继

一般来说,世袭制就是名号、爵位以及财产等按照血统关系世代传承,这种传承主要有“家长”的传承,诸侯国的传承。“家长”的传承还可分为父系与母系。

兄终弟继

执政的君主也有承接,君主与君主之间可能有血缘关系,但不一定就是直系,有的是兄传弟,也有的是叔传侄。

此外,有的君主承接是受命于王,还有的是抢班夺权、谋权篡位,故而不在世袭之例。

世袭制_世袭制 -好处

对后世政权的好处:

1、有利于国家的统一,对祖国疆域的初步奠定和中华民族的形成,都起了重要作用;

2、有利于封建经济的发展;

3、建立了地主阶级对广大劳动人民的专制统治,比如秦的暴政造成人民处境的恶化。

世袭制_世袭制 -弊端

世袭制

中国历史上的传统皇位继承制原则因在窄狭的世袭范围内选择接班人,不可能保证皇帝素质的优化与崇高。所选皇帝中幼儿、白痴、浪子、昏庸之徒众多,其祸国殃民定属必然。

蜀汉后主刘禅,“乐不思蜀”的故事为人皆知。西晋惠帝司马衷的糊涂在《晋书》曾记,有蛙鸣于华林园,惠帝问左右曰:“为官乎?为私乎?”侍中贾允对曰:“在官地为官,在私地为私”。

据统计中国历史上十岁以下的娃娃皇帝多达30余位。最早者是西汉昭帝,最晚者是清代宣统皇帝。年龄最小为东汉殇帝,生下仅100多天就做了皇帝;东汉冲帝和东晋穆帝2岁做皇帝。10岁以上未到成年的少年皇帝也实属不少。

在皇权大于一切,无所不包的封建社会中,皇帝接班人仅凭家族血统关系这一生物因素所选择出来者,不是昏庸腐败之徒,便为年幼愚味无知之子,真正精明强干者寥寥无几。这同皇帝所拥有的权力与其所具备行使这种权力的才能之间存在着极大的矛盾和差距,这种矛盾与差距给国家所造成的危害和灾难确系大而无边,不是朝政紊乱,社会动荡,便是祸国殃民不已,直至这个社会覆灭。

世袭制_世袭制 -与禅让制

禅让制与世袭制

禅让制,是中国统治者更迭的一种方式,指在位君主生前便将统治权让给他人。形式上,禅让是在位君主自愿进行的,是为了让更贤能的人统治国家。通常,禅让是将权力让给异姓,这会导致朝代更替,称为“外禅”;而让给自己的同姓血亲,则被称为“内禅”,让位者通常称“太上皇”,不导致朝代更替。

世袭制取代禅让制,标志着部落分散统治结束和奴隶制国家的诞生。从恩格斯的国家的产生观点来看,国家才是阶级对立的产物,而世袭或者禅让都不过是统治阶层的一种延续方式,所以不存在直接因果关系。

打破了以前模糊的界限,统治者就是统治者,被统治者永远是被统治者。这样固定的社会分层可以促进生产力的发展,如商朝就创造了繁荣的青铜文明,而王位禅让只是在不大的原始社会,这种不是严格的角色分工随着生产力的进阻碍社会发展,还是分工好,王位世袭使这种分工的保证。

世袭制_世袭制 -掌教世袭制

中国伊斯兰教清真寺掌教制度之一:

1、中国回族地区的清真寺掌教世袭制

14世纪后半叶,中国回族地区清真寺在前代3掌教(伊玛目、海推布、穆安津)基础上出现的一种新的世袭掌教制。当时,正值回族形成时期,穆斯林人数增多,清真寺掌教成为穆斯林信仰的表率和精神领袖,并得到官方的承认。如北京、济南等地礼拜寺的掌教都领有礼部发给的“札副”,可以冠带荣身,准免差徭,使其个人权威和政治经济地位得到加强。同时,由于汉文化的影响与渗透,掌教子弟有相对良好的受教育的环境,而一般穆斯林的宗教知识都比较贫乏,从而为掌教世袭制创造了条件。

最早见于记载并比较典型的世袭制存在于东南地区的泉州清净寺。元代中叶夏布鲁罕丁始任该寺掌教,洪武三年(1370)他逝世后,其于夏软“习教,继其业”,担任清净寺掌教,直到明万历三十五年(1607)夏日禹主持清净寺止,前后约300年。同时在山东、陕西、青海等地都有类似典型事例。

2、中国伊斯兰教苏菲主义门宦发展后期的世袭制。即各代教主将该教派以及它的各个支系门宦的教权交由其子侄继承,如此世袭罔替,形成门宦制度的一个重要标志。如哲赫林耶派从第三代教主马达天开始,把教权传给他的儿子马以德。马以德去世后,又由其子马化龙继承教权。

世袭制_世袭制 -现代例子

英国

在英国实行的是君主立宪制:女王(君主)是世袭的,而首相则是选举产生的。2013年在位英国女王伊丽莎白二世,为英国温莎王朝第四代君主、英王乔治六世的长女。

朝鲜

金正恩和李雪主看望民众

2013年6月,朝鲜时隔39年首次修改规范力度高于宪法和劳动党章程的《树立党的唯一思想体系十大原则》(简称《十大原则》),明文规定了“白头山血统”―金正恩一家的政权世袭制。

朝鲜在《十大原则》中删除了“无产阶级专政”语句,用“主体革命伟业”替代了“共产主义伟业”等。在韩国媒体看来,这事实上就是宣布朝鲜是“王朝国家”。将统治理念从“金日成主义”变更为“金日成和金正日主义”,并将金正恩与他们列为同级,重点就是金氏家族世袭的正当化和规范化。

爱华网

爱华网