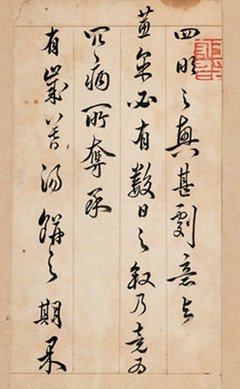

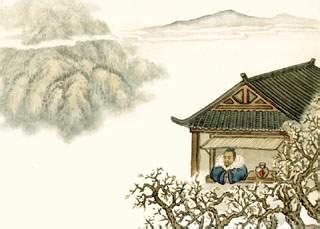

出自唐代诗人韦应物的《寄全椒山中道士》

今朝郡斋冷,忽念山中客。

涧底束荆薪,归来煮白石。

欲持一瓢酒,远慰风雨夕。

落叶满空山,何处寻行迹?

赏析

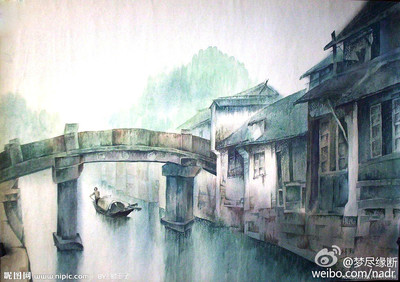

这首诗乍看没什么惊人之句,好像一潭秋水,冷然而清,颇有陶渊明的风格,向来被称为韦诗中的名篇。有人说它“一片神行”,有人说是“化工笔”(见高步瀛《唐宋诗举要》),评价很高。

题目叫《寄全椒山中道士》。既然是“寄”,自然会吐露对山中道士的忆念之情。但忆念只是一层,还有更深的一层,需要读者细心领略。

诗的关键在于那个“冷”字。全诗所透露的也正是在这个“冷”字上。首句既是写出郡斋气候的冷,更是写出诗人心头的冷。然后,诗人由于这两种冷而忽然想起山中的道士。山中的道士在这寒冷气候中到涧底去打柴,打柴回来却是“煮白石”。葛洪《神仙传》说有个白石先生,“尝煮白石为粮,因就白石山居。”还有道家修炼,要服食“石英”。那么“山中客”是谁就很清楚了。

道士在山中艰苦修炼,诗人怀念老友,想送一瓢酒去,好让他在这秋风冷雨之夜,得到一点友情的安慰。然而诗人进一层想,他们都是逢山住山、见水止水的人,今天也许在这块石岩边安顿,明天恐怕又迁到别一处什么洞穴安身了。何况秋天来了,满山落叶,连路也不容易找,走过的脚迹自然也给落叶掩没了,因而也不知去何处找对方。

诗虽淡淡写来,却使读者能感到诗人情感上的种种跳荡与反复。开头,是由于郡斋的冷而想到山中的道士,再想到送酒去安慰他,终于又觉得找不着他而无可奈何;而诗人自己心中的寂寞之情,也终于无从消解。

诗人描写这些复杂的感情,都是通过感情和形象的配合来表现的。“郡斋冷”两句抒写,可以看到诗人在郡斋中的寂寞。“束荆薪”、“煮白石”是一种形象,这里面有山中道人的种种活动。“欲持”和“远慰”又是一种感情抒写。“落叶空山”却是另一种形象了,是秋气萧森、满山落叶、全无人迹的深山。这些形象和情感串连起来,便构成了情韵深长的意境,很耐人寻味。

这首诗,看来像是一片萧疏淡远的景,启人想象的却是表面平淡而实则深挚的情。在萧疏中见出空阔,在平淡中见出深挚。这样的用笔,就使人有“一片神行”的感觉,也就是形象思维的巧妙运用。

苏轼很爱这首诗。《许彦周诗话》载:“韦苏州诗:‘落叶满空山,何处寻行迹?’东坡用其韵曰:‘寄语庵中人,飞空本无迹。’此非才不逮,盖绝唱不当和也。”施补华《岘佣说诗》也指出:“《寄全椒山中道士》一作,东坡刻意学之而终不似。盖东坡用力,韦公不用力;东坡尚意,韦公不尚意,微妙之诣也。”这便是自然和造作的分别。韦应物这首诗,情感和形象的配合十分自然,所谓“化工笔”,也就是这个意思。

爱华网

爱华网