前几天想写一点关于鲁迅的文字,犹犹豫豫,写了几行,便难以为继,于是鸣金收兵。

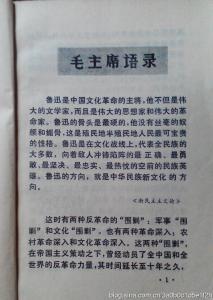

激赏于鲁迅及鲁迅研究,要算是目前为止最重要的收获。老一辈的人说起走上鲁迅研究道路,指陈的一个共同的事实是,文革那会儿唯有鲁迅没禁,只好读他。无奈里颇显出一份自得。

李敖说自己年轻时坐牢,问监狱里的头头,能不能看书,答,不能。又补答,只能看蒋总统全集。李说,那就他吧。于是放到马桶旁,一边拉屎,一边看老蒋,不亦快哉。出狱后,卓然而成最权威的蒋介石研究专家。鲁迅说,我活着不是为了亲友,是为了我的敌人。这话真是李敖一生最得当的注脚。

从老一辈到年轻一辈,其实我们也有一种特殊的“文革”:语文教科书。从那里我们看到几篇鲁迅的文章,放到鲁迅全部作品的观照下看,这实在是为数不多的温情与艺术兼备的几篇。如《从百草园到三味书屋》,如《社戏》,如《纪念刘和珍君》。在课后要求背诵的强制下,似乎也能皱着深眉品咂出一点美感,当然,只是一点。

现在的研究里,称鲁迅那种文字为“拗体”,翻译过来就是“不舒服体”。不了解别人,反正我那时的文学上的自信正来于鲁迅——当你发现这个国家最伟大的文学家句子都没你写的通顺的时候,你很难不油然而生一种目光一切的豪情。

老实说,鲁迅的文章多数是写的很短的,又短又隐晦,曲曲折折。但那种锋芒如刺猬身上的刺一样炸出,看的过程,是一字一刺;看完了,一根遍体钢刺的狼牙棒当头喝来。

我以前抱怨说鲁迅的文章是“大屁股体”,人民文学出版社那套《鲁迅全集》是看得最省心又最费力的版本,常常一篇短评后,是一通长而又长的注释,历史事件,典故逸闻,全都要整合进正文里,才看得似有所悟,却究竟不懂。

不懂,不能欣赏,然而我从没放弃对鲁迅的阅读。挑挑拣拣的看,文字当真是修炼到间不容发。看跟人论战的文章,通篇里“以子之矛、攻子之盾”式的引用就占去一小半,以创造社为主的《现代评论》在他笔下从来是要以打了双引号的“正人君子”为修饰,人家骂他一句“老头子”,他就索性倚老卖老,唠唠叨叨从头至尾一种“我们老头子自然是......”的语气。而到了《中国小说史略》和以《魏晋风度及文章与药及酒之关系》为首的学术文章,挪用了凌厉生威的杂文手笔,语语独到,句句包藏了睿识洞明,雍容有风度。

在现代文学史上,有两个人最常出现在类似于以“XXX和XXX”(如《徐志摩与林徽因》,《林语堂和梁实秋》)为题的著作上,此类撰写或为文坛往事,或为比较研究,枚不胜举。而我要说的这两位便是:鲁迅与胡适。

他们在新文学运动中的领袖地位自不必说,而更深层的缘故,要我看,在于鲁迅无论跟谁搭配,都显得极不和谐,龃龉互抵,一为侵略,一为反侵略,怎么也调不匀的调色盘;至于上至王公,下至走卒人人相友善的“我的朋友胡适之博士”,就如同一潭温泉水,随物赋形,不管拿谁来配,永远那么相得益彰而温情脉脉。鲁迅也不例外。

这方面的例子,首先想到的即是与令弟周作人作比。看周作人的文字,会随着泡脚水的凉却一并废书而叹:如此苍凉老气,怎么会屈尊为弟弟?鲁迅深得魏晋风骨的真传,向前敲瘦骨,犹自带铜声,搦管扫过,见血封喉。他说一个都不宽恕,敌人或剿杀,或求饶,一概回一声“我还不能带住”。

周作人集晚明小品文之大成,以致文字由性灵一变而为幽灵般浮游无依而无往不在,以是知之甚多,却知而不言,有时几乎皆为引经据典连缀成文,每至关节处,他常说“不提也罢”、“就此打住”,似有无尽玄机,然而无从寻觅,于是只好将那一点淡淡的印记同洗脚水一同倒掉完事。

鲁迅是酒,初饮易酩酊,久而久之,便得微醺之乐;周作人是茶,高炉沸水行不通,要小火细煮,品之,甚苦。撇开文字这一道衣饰,二人共有一处“不愧是亲兄弟”的思想根基,李长之对鲁迅思想本质的一言以蔽,也得到了竹内好的认同,即“人要得生存”,而周作人也说“苟全性命于乱世最是要紧”。

陈丹青写过一篇文章,题目就叫《鲁迅的好玩与好看》。他是看到了妙处,会心处,而能大而小之。他就像个齿豁头童,在老先生怒发冲冠捻须挥笔时,骑到腿上,薅一根硬扎扎的胡子,搔之鼻孔,令其发笑。笑闹过后,牙关一闭,燃上一支烟,烟雾腾腾里,眉目沉沉。无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫。于是小而大之。

竹内好说,理解鲁迅,“挣扎”是一个关键词。

就比如小说《伤逝》,涓生和子君由自由恋爱,到冲破旧家庭的结合,再到涓生的不爱,到这里鲁迅给主人公设下的困境是,若如实相告,则是将真实的重担卸负于她;如巧饰隐瞒,自己又将独自肩起虚伪的重轭......又比如说《野草》里那一篇肝胆俱裂的《墓碣文》:抉心自食,欲知本味,创痛酷烈,本味何能知?痛定之后,徐徐食之,然其心已陈旧,本味又何由知?就连讲到流氓的起源,也用的是“挣扎的逻辑”:为盗要被官兵所打,捕盗也要被强盗所打,要十分安全的侠客,是觉得都不妥当的,于是有流氓(《流氓的变迁》)。鲁迅的哲学,后来汪晖提炼概括说是一种“反抗绝望”的哲学,鲁迅自己则常引裴多菲的话,“绝望之为虚妄,正与希望相同”以自况。

鲁迅的绝望如此决绝,如此彻底。一方面于个人而言,他看到结局是一个毫无希望的结局,不愿叫醒“黑暗的闸门”中沉睡的人们;一方面作为青年启蒙者而言,他又必须奋发全力以勇猛激进的姿态向前冲锋,为被叫醒奔命的人们力撑千斤闸,因而就有一种蹈死罔顾的悲壮和“酷烈”。

我不懂鲁迅,一直看,一直不懂。李长之,竹内好,李欧梵,夏济安,普实克,汪晖,王德威,钱理群......还有一长串待看的名家学说名单暂且不表,他们都使我看到鲁迅的某一侧面,有的眉眼传神,有的体态形似,有的气韵仿佛,但是拼不全,怎么也拼不全一张完整清晰的画像。而我无力补上一笔,涂上一道,他们说的让我无话可说。我只能继续读全集,继续到处求索关于鲁迅的林林总总,用无间断的冥想和潦潦草草的笔记与我心中的鲁迅无限切近,在凌冽的风沙中,为先生缀上一粒骁勇间扯脱的纽扣。

爱华网

爱华网