看了下我TL上出现的这个问题下的问答,发现问题不少,想想还是写个答案吧。

首先要说的是,马镫和高桥马鞍在中国出现的时间远早于网上流传的一些常见说法。

先说马镫。

的回答里说了,马镫分很多种,这不是简单的一个词就可以概括的。我先从这里讲起。

从形式上看,马镫有软的、硬的,单的、双的;从款式上看就更多了,王铁英先生在《马镫的起源》一文中,将其分为ABCD四大类,在这四大类下面还有各有很多分支,加起来大约有几十种之多。

这四大类,分别是A型的直柄横穿型马镫,B型壶镫、C型T形柄金属马镫和D型的8字形马镫。

我国使用的大都是A型,即直柄横穿型马镫。此处应有惯例文字出场——我手上正好有一个,是清代錽金银的A型镫,标准说法是A型VI式宽踏板直柄金属镫中的II式直柄横穿马镫,一口气说完这个肺活量有点吃力……这种镫的直柄已完全退化,只在横梁上有个穿,供悬挂使用。它长这样:

具体马镫的各型各式分类很容易搜到,我就不罗列了,不然一定有人指责俺搬运抄袭,有兴趣的朋友自己搜下吧。

然后就是我国马镫出现的年代。

任何学科都有自己的规范,考古和历史研究学科当然也有自己的规范,很多时候,讨论问题乃至看文章,都得先了解规范,才不会说错话。不然很容易理解上出现问题或者歧义。

譬如,我国马镫什么时候出现的?如果不限定形式,只是指装在马上供脚踏的马具,那么,从考古实物看,硬马镫出现是在东汉。

1973年湖北乌林出土有东汉晚期铜马镫一只,一坑所出的还有“建安八年”也就是公元203年的铭文砚一方。

在辽宁北票喇嘛洞M266墓出土一对木芯包铜马镫,时间约为晋太康十年,也就是公元289年后一段时间。

湖南长沙出土有西晋永宁二年(302年)的陶俑,有一个三角马镫。

而6-70年代,南京象山的东晋琅琊王氏族墓的7号墓出土有一个配备了双镫的陶马,墓葬年代是东晋永昌年,也就是公元322年前后。

再就是螺旋真理提到的1965年出土于辽宁省冯素弗墓的一对鎏金桑木芯铜马镫,墓主冯素弗是五胡十六国时期北燕汉族贵族,死于公元415年。

这几件和马镫有关的实物,严格说来,表现了这样一个状况:我国最早出现硬质金属马镫的年代是东汉建安年间,目前所见为单镫,无法判断是否有双镫。

最早出现双镫造像资料的,是东晋,但无法判断材质。

最早出现的硬质双马镫的年代是晋及晋刚灭亡后的南北朝初期。

但是,这只是考古实物史料。图像史料上,马镫的出现要更早。

譬如以造像著名的青州地区,就出土有一块汉代画像石,现藏青州市博物馆,上面可以清晰地看见骑者是踩有马镫的。

还有2004年发现于西安理工大学的大型壁画墓中的画像,也表明当时已有马镫,但限于史料性质,我们依然无法判断单双镫和材质,只能说有马镫。题外话一句,西安理工大学西汉壁画墓是关中地区发现的第六座汉代壁画墓,也是国内发现的第八座西汉壁画墓,学术研究上是非常重要的一块。

因此,单从马镫出现年代这个问题看,可以非常明确地说,我国马镫至迟在西汉就出现了。只不过目前无法判断是单镫还是双镫,是软的譬如皮质,还是硬的如木质或金属质地。同时,也无法判断在此前是否存在软质马镫,譬如皮质或者植物纤维质地的绳状镫环——因为缺乏实物史料,而文字和画像史料在此前又过于简化,或不重视,因此目前还未发现相关证据。

这是没有讨论马镫确切定义的资料罗列。在这个前提下,马镫在中国出现的年代问题,暂时告一段落。

然后是当前问题里与马镫及战争有关的高桥马鞍问题。

高桥马鞍,当然不只和战争有关,但却是极大提高了骑兵战斗力以及改变战斗方式的重要道具。这点有很多专业论著里都有大量篇幅,这里就不多说了。

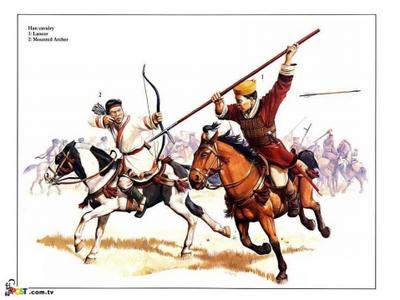

高桥马鞍的实物资料,最早出现于甘肃武威市雷台汉墓,这是东汉晚期的“守张掖长张君”之墓,墓内出土武士俑99件。其武士俑的马匹上装备的均为高桥马鞍,无马镫,武士均手持长戟,为贴身近战的白刃骑兵,也就是欧洲所谓的重骑兵——此处得说明一下,有的西方学者如杜伊普,在古代兵种分类上是把弓骑兵分为轻骑兵,白刃骑兵分为重骑兵的,这是以兵种类型区分的分法,而不是以被甲程度区分的分法。

从这个现象我们可以知道,马镫在汉代的军队中,或者说在全国区域内,并未普及,至少还未列装部队。如东汉晚期的武威市雷台汉墓,武士俑装备均为高桥马鞍,但无马镫。而早于此墓的西安汉墓里,却出现了贵族游猎时马匹配备马镫的图像。

因此我们可以认为,至迟在东汉,中国军队就配备了高桥马鞍,而马镫虽然早在西汉就出现了,但此刻还未在军队列装,也就是说,没有普及,没有投入战争,还只是一些贵族的用品。

这里我需要强调一下一个之前没有讨论的问题:马镫的定义。

齐东方和王铁英先生都认为,真正的马镫,应该指的是只限于悬系在马鞍两侧,以方便骑马者上马和在骑乘时支持骑马者双脚的马具。也就是我们常说的改变了骑兵性质和后来战斗作战方式的硬质双马镫。

如果不考虑这个定义,把王铁英先生认为的不属于马镫的“马脚扣、趾镫和单镫”都算进去,那么目前我们知道的欧洲大陆的马镫,出现年代确实要早于我国。而同时还存在的问题有,他们也还未配备硬质高桥马鞍。事实上骑兵要成为战场王者,真正的马镫和高桥马鞍缺一不可,单是一个的出现并不能使兵种和战争形态发生重大变化。

在我国这点表现得非常明显。

早在战国时期,譬如著名的长平之战,秦军名将白起就使用五千骑兵奔袭赵军增援通道,将赵军分割包围。

到了汉光武帝时期,则直接出现了如“光武北击群贼,汉常将突骑五千为军锋,数先登陷陈”这样的记载。

然而即便如此,哪怕是汉武帝倾全国之力集结数十万马匹而成的骑兵,也没有成为战场王者。

原因很简单,这个时期的骑兵,实际相当于快速机动部队,在战场最大的作用,就是快速投放以及快速机动突然进行袭击。单纯就战斗力而言,并不比步兵高出多少,远没有形成压倒性优势,后世骑兵那种可怕的战场冲击力并未被发挥出来。但是,骑兵的成本却比步兵高很多,至少要多一匹马和它的消耗是不是。

事实上这个时期的骑兵,更多的情况是到达战场后,下马作战。不是说没有双马镫和高桥马鞍就不可以在马上作战,而是想在马上左右刺击盘旋如飞,必须要有硬质高桥马鞍和硬质双马镫,缺一不可。没有这两,骑兵就无法成为战场王者,只能是快速机动部队。

唯一的例外大概就是弓骑兵了。因为弓骑兵可以不用这两也在马上射击,还可以停下来射。但没有这两样,战斗力也一样会大受影响,因为他无法在马上直立起来,以及依靠高桥马鞍进行射击,因此无论是射击速度还是精度以及范围,都会大受影响。这是2014年土耳其传统弓大赛的几张照片,射手都是直立前倾,从照片上就可以很清晰地感受到为什么需要硬质双马镫和高桥马鞍了。

弓骑兵尚且如此,白刃骑兵对硬质双马镫和高桥马鞍的需求和依赖,当然更大,而且大到足以让他们在这两道具没有出现以前,无法成为战场王者。

所以不要想当然或者很轻易地说,没有高桥马鞍和双马镫一样可以怎么怎么。是,当然,没有这两,你依然可以在马上射击和砍杀,但是因此受到的限制以及存在的弊端,足以让你永远无法成为战场王者。这就是为什么在配备了硬质双马镫和高桥马鞍的高速冲击骑兵出现后,战场形态和战斗方式会瞬间出现巨大转变的原因。

问题的另外一部分,螺旋真理基本都说到并引了资料展示,我再补充一些。

马镫的研究,实际在我国以及世界范围都是比较早,我国早在5、60年代就开始了对这方面的研究,有很多论著论文,如1959年发表的柳涵先生的《北朝的铠马骑俑》,及1961年发表的对此文观点进行探讨的武伯纶先生的《关于马镫问题及威武汉代鸠杖诏令木简》,韩国日本也多有著述,综合而讲,基本上亚洲马镫的起源,都被归于中国。

事实上对中国古代战争,长期以来存在一个非常严重的误区,那就是农耕文化的中原军队战斗力低下,无法和游牧民族抗衡。这其实是非常错误的。

我们以汉代为例,以步兵为主战兵种的汉军,其战斗力是非常强悍的,强悍到可以以一敌五,哪怕是匈奴在得到了大量汉朝先进技术和器械后,也依然可以以一敌三。整个战争和战役的胜负,并不能绝对说明军队战斗力高低,一场战争以及异常大战役的胜负,涉及非常多的因素,如最重要的问题补给,气候和环境,作战周期,等等等等,都可以瞬间让部队装备和战斗力都占优的部队全面溃败,历史上这种情况太多了。

如李陵五千步兵出塞后,大战十万匈奴骑兵,前后杀伤两三万,自己才损失不到一半,如果不是箭矢用完,就是一场完胜。这还是步兵被骑兵追击时发生的运动战战果。

汉名臣晁错著名的《言兵事疏》里,曾有这样一段论述:

“今匈奴地形技艺与中国异。上下山阪,出入溪涧,中国之马弗与也;险道倾仄,且驰且射,中国之骑弗与也;风雨疲劳,饥渴不困,中国之人弗与也,此匈奴之长技也。若夫平原易地,轻车突骑,则匈奴之众易挠乱也;劲弩长戟射疏及远,则匈奴之弓弗能格也;坚甲利刃,长短相杂,游弩往来,什伍俱前,则匈奴之兵弗能当也;材官驺发,矢道同的,则匈奴之革笥木荐弗能支也;下马地斗,剑戟相接,去就相薄,则匈奴之足弗能给也,此中国之长技也。以此观之,匈奴之长技三,中国之长技五。”

而另外一位汉代名将陈汤,在和皇帝奏对的时候,也有几乎完全一样的描述:

汤曰:“夫胡兵五而当汉兵一,何者?兵刃朴钝,弓弩不利。今闻颇得汉巧,然犹三而当一。”这两人的论述,其实包含了非常重要且庞大的信息量。首先是汉军单兵和集体战斗力远胜匈奴,这已不需要讨论,我们要讨论的是其他问题。

问题一,匈奴军队上下山阪,出入溪涧,中国马不如。险道倾仄且驰且射的技术,中国骑兵不如。但是——问题来了,“平原易地,轻车突骑,则匈奴之众易挠乱也。”

习惯上我们认为利于步兵作战的上下山阪、出入溪涧、险道倾仄的地形,在他们的讨论里,反而是匈奴骑兵占优。而我们认为应该利于骑兵作战的平原,却是骑射技术都弱于匈奴的汉军占优。

这是为什么?

文中两个字很重要:车骑。无论是李陵,还是晋代以数千车兵横扫草原灭匈奴的骁将马隆,他们都有一项强悍的点成MAX的技能:车战。

汉军的战车,是以马匹驱动的活动装甲堡垒,可以连接成移动长城,在当时对匈奴来说,基本就是个无解的BUG存在。汉军通常将骑兵藏在车阵内,等对方被弓弩等射远武器攻击受到重创后,再打开车阵,骑兵出击。

又一处需要注意的重点来了——重甲利刃的汉军:下马地斗,剑戟相接,去就相薄,则匈奴之足弗能给也。

骑兵何以舍长取短下马地斗呢?这只能有一个解释,就是当时剑戟相接的肉搏战,马上不如下马,所以才会出现重甲利刃的汉军下马地斗这一状态。

没有真正的作战双马镫前的骑兵和作战方式,晁错说得很清楚了。

我们再来看看晁错说的汉军优势。

汉军优势,实际是全面压倒性的优势,总结一下:汉军攻防利器车阵,匈奴无法抵挡。弓弩射远器械,匈奴不如汉军。武器的完整体系方面,坚甲利刃、长短相杂、游弩往来,匈奴不如汉军。部队军事素质及遵从号令,匈奴依然不如汉军。下马格斗短兵相接,匈奴还是不如汉军。

匈奴的优势就三个,其中两样和马有关,一是骑术好,二是马好。实际这两都是天赋技能,从小生活在马背上,以及马种好。然后就是能吃苦……说明匈奴比中原生活条件恶劣多了。

匈奴在和中原的多次战争中,当然会获得中原地区的一些技术和装备,但即便如此,也依然只能提升到陈汤所说的以三敌第一,得三个匈奴兵才能对付一个汉军——这不是江湖斗技单挑,而是指军阵战斗。换句话说,陈汤认为在正常情况下,匈奴得出动三倍兵力才能击败汉军。

说了那么多,我想说的最重要的一点就是,中原的科技和生产力水准远远高于匈奴,汉军强悍的战斗力来自于强大的科技和生产力。

这是为什么真正的双马镫会出现在中原农耕地区而不是游牧民族地区的根本原因。

至于中国还是外国发明的问题,这也是学术界长期研究的问题。学术专业问题,我们还是相信专业学者的判断及大多数学者的认知吧。辽宁考古所研究员田立坤先生在《古镫新考》中有这么一段表述,我直接引来作为答案和结语吧:

关于马镫的产生,杨泓先生认为也许“人们对于完备马具(指具有鞍和镫的马具具———笔者注)的需求情况是:过着游牧生活的骑马民族并不迫切,而非骑马民族为了掌握骑术,自然更迫切地求助于完备的马具”。

孙机先生根据三国时期出现的高桥鞍加大了上马的难度,认为“也就在这个时期,几乎与高桥鞍定名的同时,我国发明了上马用的单马镫……可以说我国马镫的发明是以使用高桥鞍为前提”。

齐东方在《中国早期马镫的有关问题》一文中认为世界各地“马镫出现的时间都晚于中国”,“在真正马镫出现之前,在中亚、西亚和中国曾有一个使用单镫的阶段”,“可以推测,在4世纪之前,马镫已经出现,并且是游牧于中国北方的骑马民族发明的”。

《马镫的起源》是近年见到的一篇国内专门研究马镫的文章,“对欧亚大陆目前发现的几百件马镫实物(包括部分壁画和雕塑所表现的马镫)进行综合研究”,将4~13世纪的马镫分为“直柄横穿型马镫”、“壶镫”、“T形柄金属马镫”、“8字形马镫”四个类型,“这四个类型既相互关联,又各自具有鲜明的地域特色”。

特别值得提出的是该文认为:“单镫并非骑行使用,它和马镫的功用是截然不同的”,“不是真正意义上的马镫”,不能“和马镫混为一谈”,所以该文“讨论的马镫,只限于悬系在马鞍两侧,以方便骑马者上马和在骑乘时支持骑马者双脚的马具”。

大概情况就这样了。

文中一些判断上的差异,譬如孙机先生说三国时期出现高桥马鞍等,其实这类问题在考古和历史研究中经常出现。

盖因我国考古研究资料电子化和联网共享水准很差(我就不多吐槽了,不然可以写本书),几十年前的考古项目到现在还没看见考古简报的情况比比皆是。而又譬如A考古所库房里有的实物和史料,除他们之外谁也不知道,甚至他们都不知道只是因为前任退休了这种情况,也比比皆是……实不足为怪,也不影响结论,大家不要疑惑。

然后就还是前面说的问题,考古和历史研究有自己的规范,譬如马镫这个事,定义和概念就首先要确定,我们才可以讨论下去,不然就是鸡同鸭讲。

我认同齐东方先生所说世界各地真正的马镫出现的时间都晚于中国,以及王铁英先生在《马镫的起源》里“单镫并非骑行使用,它和马镫的功用是截然不同的”、“马脚扣、趾镫和单镫都不是真正意义上的马镫,一些汉代青铜牌饰图案也不能肯定有马镫。如果把它们和马镫混为一谈,我们将永远无法认识马镫的真正起源。所以本文讨论的马镫,只限于悬系在马鞍两侧,以方便骑马者上马和在骑乘时支持骑马者双脚的马具”这一观点的。

因为从目前发现的图像资料,表明即便西汉贵族游猎时有使用“马镫”,但时至东汉,军队还没有配备“悬系在马鞍两侧,以方便骑马者上马和在骑乘时支持骑马者双脚的”马镫,就可以证明此言非虚。

再就是杨泓先生说的“人们对于完备马具的需求情况是:过着游牧生活的骑马民族并不迫切,而非骑马民族为了掌握骑术,自然更迫切地求助于完备的马具”——因此农耕民族在更迫切的需求推动下,在拥有比游牧民族更高的科技和生产力水准支持下,最终率先研发出了悬系在马鞍两侧,以方便骑马者上马和在骑乘时支持骑马者双脚的马镫。

完

爱华网

爱华网