如果用一句话概括古人的作息,那么每个人都想到的一定是“日出而作,日落而息”。这里的息并不是指太阳一下山就去睡觉了,而是打卡下班。可见,古人的作息其实和我们今天也没有什么大的区别,今天大多数人仍是迎着朝阳上班、伴着夕阳下班,重复着“日出而作、日落而息”的日常生活。古人大概早上5—7点起床,晚上9—11点入睡,若一定要概括古今作息的不同之处,古人最明显的特点可说是早睡早起:大约比我们早两小时睡觉,比我们早两小时起床,如是而已。

封闭制住宅是不是农耕时代的产物不知道,而早睡早起一定是农耕时代的习惯。白天的时间对农民来说非常宝贵,为了生计,他们不得不早起劳作(起床以后打水升火做饭再方便一下,等走到田里干活估计也不会很早了)。之所以又早睡,早起带来的疲惫固然是一个原因,另一个重要的原因恐怕是晚上无事可做。娱乐性的活动自然不在考虑之列,“昼短苦夜长,何不秉烛游”只适用于白天没有玩够的非农家庭。那么晚上农民为什么不在家里进行生产性的活动呢?我们都知道对小农经济模式的概括是“男耕女织”,晚上多做一些纺织工作岂不是可以帮助改善生活、补贴家用?农民也想如此,不过夜间生产需要点灯烧油,很可能一晚上创造的效益都抵不上照明所用的“电费”,还不如洗洗睡了。实际上,如果条件允许,中国人一定是不辞辛劳的。明清时期,江南商品经济的发展和纺织技术的进步使人们夜间的劳动也可以转变为可观的收益,于是,从事纺织业的一般家庭,不仅每天一大早会去市场用丝织品换棉换钱,回到家又日夜兼纺,“通宵不寐”(当然是夸张的说法,不过一定睡的很迟)。“日出而作,日入而息。凿井而饮,耕田而食。帝力于我何有哉? ”不知道说这话的人自己是不是种地,竟以为悠游般的耕田就可以无忧无虑了。实际的田园生活并不诗意,每天的作息不仅艰苦而无望,赋税、徭役、战争和自然灾害都深刻影响着农民脆弱的生存模式。

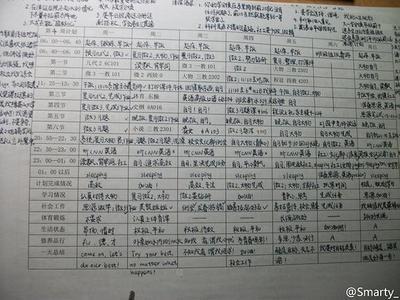

和农民想法雷同的是读书人,他们自然一大早就要起来学习苦读,晚上如果有可能的话,也恨不得不睡觉。“昨日邻家乞新火,晚窗分与读书灯”,在春暖花开的清明佳节都要如此用功,更不用说平时了。于是,没有钱点灯的夏天捉萤火虫、冬天等下雪,要么就在墙角打个洞——当然这些做法根本不可能起作用,但总归反映了 和农民想法雷同的是读书人,他们自然一大早就要起来学习苦读,晚上如果有可能的话,也恨不得不睡觉。“昨日邻家乞新火,晚窗分与读书灯”,在春暖花开的清明佳节都要如此用功,更不用说平时了。于是,没有钱点灯的夏天捉萤火虫、冬天等下雪,要么就在墙角打个洞——当然这些做法根本不可能起作用,但总归反映了人们不想浪费时间睡觉的心理;有钱点灯的还要准备绳子和锥子以便悬梁刺股。回想我们备战高考的岁月,早上6点起床,作业总要写到12点以后,可见古今皆然。不过人总有精力的限制,古时就有人说,“夜读书不可过子时”,如果过了11点还不睡觉,“诸血归心,一不得睡,则血耗而生病矣”。

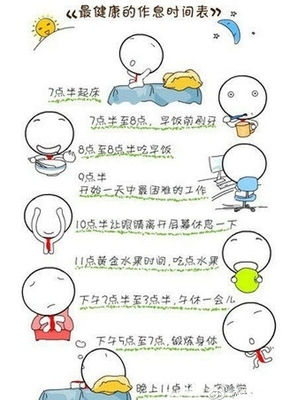

农业生产的作息影响到整个中国社会,成为一种文化惯例,早睡早起被视为理所当然,至今仍被认为是良好的生活习惯(其实早睡早起并不比晚睡晚起更健康,作息时间只要符合个人的生物钟习惯就行)。既然农民伯伯一大早就起来种地了,那么政府也要(至少样子上要)开始办公了吧。一般历代中央政府的早朝五点就要开始列队点名了,可想参加早朝的官员三四点就得起床赶路。这一路上除了卖烧饼的早点摊,估计大部分人都还没起床。既然政府一大早就开始为大家服务了,那么城里的百姓虽然不用从事农业生产,也不好意思继续睡懒觉的。于是,就有和尚敲着木鱼报晓作闹钟(宋代),他们还附赠天气预报,以期获得施舍。于是,每天5点左右,无论乡间还是城市,熙熙攘攘的一天便开始了。7—9点间早朝一般结束了,官员就退下前去各自所属的机关坐班。城里的商人则比较惨,他们虽然一大早起来,却要等到正午12点才能前往指定的地点正式开市交易,宋代以后才取消了这种限制。唐以前普通人每天正规是吃两顿饭,开始干活的时候吃的好一些,接着鼓足干劲力争上游,下午快干完了再吃点早上的剩饭,然后把工作扫扫尾。两顿饭之间的节奏还是很紧的,在白天的工作期间得不到休息。后来人们从一日两餐变成一日三餐,午餐分割了上下午的工作,使人们在吃完午饭之余捞得了一些休息的时间。苏东坡有诗赞美午睡:“食罢茶瓯未要深,清风一榻抵千金。腹摇鼻息庭花落,还尽平生未足心。”大白天睡觉,这要是给孔子看见了,免不了摇头叹气:“朽木不可雕也。”直到唐代,城市居民晚上睡的相对也比较早,因为政府有宵禁的规定,一到9点就要满大街清场了。宋代出现夜市,城市的夜生活才丰富起来,灯红酒绿,春宵帐暖,令人沉醉(我的导师zxf先生一直说中国文化在宋代发展到了巅峰,就普通城市居民的生活看来,相较于言之必称的大唐,宋代显然更为精致生动宜居)。

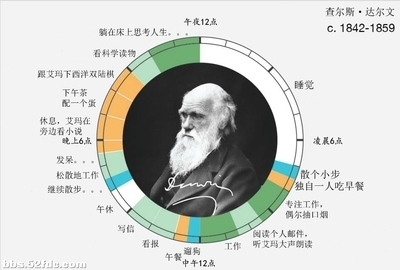

其实,今天我们前去很多的农村地区看一看,许多人还是保留着传统的早睡早起的习惯。虽然现在他们未必要那么早起来下田,虽然现在也有电视等等娱乐,然而夜色中户户关上了家门,周围甚至没有路灯的存在,在村庄的沉默与黑暗中,最适合做的无疑就是睡觉了。笔者不久前去过日本京都,那里大多数的商店晚上九点也就杜门谢客了(只有目标是中国游客的药妆店营业的时间较晚),国内的小城市也是如此:繁华的夜市毕竟只存在于宋代汴梁那样的大都市。无论是身处农业文明还是工业文明,人们的作息其实还是相同大于相异吧!工业时代带给人们最大的冲击,是时间的精确化而非作息的变化,虽然电灯和商业确实延长了人们晚间活动的时间。最后,谨以杨联陞先生的结论作结:传统的中国是一个前机器时代的农业国家,在那儿几乎没有什么必要让时间精确到分分秒秒,传统的对于“勤”的强调和严守作息时间表的习惯,有助于中国维持一个长期延续的帝国,而且,无疑还将有助于这个国家的工业化和现代化。

爱华网

爱华网