在被开除后的第二十五天,倔强的陈独秀发表了《告全党同志书》,痛陈斯大林主义对中国革命的危害和党内的宗派主义。五天之后,陈独秀又领衔八十一人发表了《我们的政治意见书》,公开打出“中国共产党左派反对派”的旗帜。

终身的反对派

大凡深入陈独秀的世界,撇开意识形态的因素,看其精神,都会有所感动。陈长璞评价其祖父“一生为信仰所驱,不昧良知,不趋权贵”。

1932年10月,陈独秀因谢少珊的出卖而被捕,55岁的陈独秀第五次入狱。国民党《中央日报》发表社评,宣称“反对并图颠覆国民党者,即为叛国”。中央苏区《红色中华》则称“陈独秀叛党以后,投降到资产阶级去作走狗,充‘反共’先锋”。

在政治上,陈独秀是个四面不讨好的人,成了真正的独行者。这还是根源于他理想主义者的特立独行。

在蒋介石的授意下,陈案于1933年4月以“危害民国案”在江苏高级法院受审。陈独秀当庭抗辩:“检察官论告,谓我危害民国,因为我要推翻国民党和国民政府,但是我只承认反对国民党和国民政府,却不承认危害民国。因为政府并非国家,反对政府,并非危害国家。”

老朋友章士钊仗义前来辩护,雄辩长达53分钟,还故意给陈开脱:“现政府正致力于讨共,而独秀已与中共分扬,予意已成掎角之势,乃欢迎之来不暇,焉用治罪乎”。

谁料此辩护招来了陈独秀的当庭声明:“章律师辩护词,只代表他的意见;本人之政治主张,应以本人之《辩诉状》为根据。”一审结果,陈独秀以“以文字为叛国之宣传”判刑13年。经上诉,终审改判为8年。

1937年,日寇兵临城下,蒋介石想放陈出去,要求陈写一书面检查。陈坚决拒绝。蒋很尴尬。胡适出使美国,临行时致函蒋氏,吁请释放陈独秀,陈独秀获特赦。

同年,国共第二次合作,中国共产党回到政治中心,只是陈独秀已经远离政治舞台。

陈独秀提前出狱后,中共中央托朱蕴山等人游说陈去延安养老,也为陈拒绝,说是“我不能被人牵着鼻子走”。

虽说此时陈独秀已经无意党派,但身份边缘而不坠,上门游说者仍然不断。陈果夫、陈立夫欲聘陈出任劳动部部长之职。陈独秀明白:“他叫我当部长是假,叫我点缀门面是真。他杀了我们多少同志,包括我的两个儿子,把我关了许多年……这不是异想天开吗!但是,今天国共合作抗日,在抗日的工作上,我可以和蒋先生合作。”

周佛海、张伯苓等人拉他进国防参议会当议员,他一口拒绝。胡适邀请陈独秀赴美,进行著书立说,他认为在国家危难关头前去是不光彩的,对胡的从政也很不快。

值得一提的是胡适和陈独秀之间复杂的情感和友谊,在思想上,双方冲突颇为厉害。1925年11月,胡适到上海治痔,住在亚东书店老板汪孟邹家。陈独秀有时会在夜间悄悄地来看望这位五四时期的盟友,可是每次见面,总是以两人激烈的争吵而告终。一个讲社会主义好,另一个讲资本主义好;一个讲马克思主义,另一个讲实用主义,各不相让。有一天,又争起来,陈独秀说:“适之,你连帝国主义都不承认吗?”胡适一下子站起来,气争败坏地用手杖在地板上笃笃敲着说:“仲甫,哪有帝国主义!哪有帝国主义!”接着,他又强忍怒气说:“仲甫,我有事,你坐罢!”下楼去了。陈独秀气呼呼坐了好一会,也走了。过不了几天,陈独秀又来了,重新挑起一场争论。

不过,尽管二人在政治思想上对立,但是双方都继承了知识分子的美德,思想分歧并未影响个人情谊。陈独秀每次入狱,胡适都积极奔走,并未因为陈独秀“赤化”而坐视不管。

“依然白发老书生”

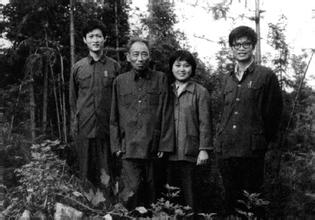

1938年8月,陈独秀带着他最后的伴侣潘兰珍和在狱中所写的已成和未成的稿件,辗转来到了四川省江津县,直到1942年5月27日离世。

此时的陈独秀,已是一个贫病交加、风烛残年的老人,处于已脱离托派、更不愿投身国民党的一种特殊的游离状态,除了微薄的稿费外,只能靠一些游走于各种政治力量边缘的朋友的接济。

台湾传记文学家郑学稼笔下的晚年陈独秀,几乎是个清贫寒苦的清教徒:

“他(陈独秀)阅薛农山信后问我:‘吃过饭没有?’我看方桌上盛好两碗饭,一碗青菜,一碗菜汤。那饭是我从未吃过的粗米。我不是有好生活的人,但那样饭菜,实无法下咽,因此撒谎说:‘已吃过了。’”

不过,晚年的陈独秀并未放弃书写,他甚至回到五四初期的思想。他的牢笼已经彻底打破,这个绝对不迁就他人的思考者在他生命之门即将关闭的时候,傲然宣称:将我辈以前的见解彻底推翻!

逝世后,其遗作被他的学生何之瑜编为《陈独秀最后论文与书信》一书,靠朋友集资印刷。胡适将其改名为《陈独秀最后对于民主政治的见解(论文与书信)》,推荐给出版社公开出版,并写序指出:陈独秀的这些独立见解“实在是他大觉大悟的见解”,他“从苦痛经验中悟得近代民主政治的基本内容”。

台静农曾以“酒旗风暖少年狂”为题,写陈独秀晚年的壮烈之气。晚年的陈独秀专注学术,几乎不涉及政治问题,可是依然不失豪放的个性。他曾对台静农提起,晚年想写两部书,一是中国史,一是中国文字书。

在一封致台氏的信中,他表达了对学术的看法,仍然不失斗士的风采:“中国文化在文史,而文史中所含乌烟瘴气之思想,也最足毒害青年,弟久欲于此二者各写一有系统之著作,以竟《新青年》之未竟之功。”

陈独秀晚年自称“除却文章无嗜好,依然白发老书生”,不能让乌烟瘴气继续毒害青年,也就是他虽在衰病的晚年不能放弃的责任。他用尽精力著述文字学——《小学识字教本》,写到“抛”字,便一病不起,赍志以殁。

在他病逝后,时事新报、新民报发布这一消息,评论他的晚年说:“他究竟是一个较有操守者,因为我们还得到他‘身后萧条’的消息。”

在他身后,其子陈松年将老父遗灵托福建一位行善的木商,用木排(筏)载上沿江而下,运至老家,安排父母合葬,并未敢在新碑上刻下世人皆知的陈独秀的大名,而是用了陈独秀最早的名与字,“先考陈公乾生字仲甫之墓”。

陈长璞回忆,在1979年陈独秀百年诞辰之日,安徽省文联某人要看陈独秀墓,松年奉命陪同,而令陈松年先生吃惊的是,那一片坟堆只剩一堆黄土,碑已不知去向。幸好找到当年抬棺的一位老农,才在老农的指点下于树林丛中找到原墓的位置。

所幸,这种萧条落寞的景象已得到改观。除了安庆的陈独秀墓园,在他穷困潦倒而死的六十七周年后,一尊青铜铸造的陈独秀纪念像在上海福寿园揭幕落成,它与胡适、蔡元培、章士钊、张元济、顾维钧等人的纪念像同置一苑,不再孤零零的一枝独秀。

爱华网

爱华网